- •Обзорные лекции к государственному экзамену "Физические основы получения информации"

- •1. Прохождение ультразвуковой волны через границу раздела двух сред

- •2. Коэффициенты прозрачности и отражения

- •3. Влияние тонкого слоя на прохождение волн

- •4. Основные параметры звукового поля

- •"Методы контроля и управления качеством"

- •"Методы технической диагностики"

- •Тема 1. Построение векторного представления функции неисправности, не прибегая к ее табличному представлению

- •Тема 2. Векторные аналоги теоретико-множественных моделей для построения диагнозов

- •"Теория физических полей"

- •1 Синтез микрополосковой линии передач (мпл)

- •2 Расчет топологии свч переключателя

- •3 Расчет топологии балансного смесителя

- •4 Расчет топологии направленного ответвителя

- •5 Расчет топологии полосно-пропускающего фильтра (ппф)

- •6 Расчет топологии кольцевого делителя мощности

- •7 Расчет управляемого аттенюатора

- •"Физические методы контроля"

- •Активные акустические методы

- •3. Классификация преобразователей

- •4. Обозначение преобразователей

- •6. Расчет режимов намагничивания

- •Расчёт силы тока для циркулярного намагничивания

- •Расчёт силы тока для продольного намагничивания

- •Пример расчёта режимов намагничивания

- •"Измерительные информационные системы"

- •"Конструирование электронных кип"

- •Расчет размерных цепей

- •1.2.4 Допуск замыкающего звена.

- •1.2.5 Предельные отклонения составляющих звеньев.

- •2 Расчёт механических характеристик пластинчатых конструкций

- •3 Помехоустойчивость узлов

- •3.1 Паразитные связи на печатных платах

- •"Технология электронных кип" Проектирование однопредметной поточной линии

- •Проектирование многопредметной поточной станции.

- •Методы обеспечения сборочных поточно-конвейерных линий комплектующими изделиями.

4 Расчет топологии направленного ответвителя

Расчет ведем с учетом того, что переходное ослабление должно быть не менее Lно=15 дБ.

Исходя из этого, выбираем направленный ответвитель со слабой боковой связью на связанных линиях. Из величины связи между первым и вторым плечами находим эквивалентный Ксв по формуле

![]()

![]()

Принимаем условие идеального согласования

осоо=1,

где ос и ρоо - нормированные волновые сопротивления при синфазных и противофазных возбуждениях данного направленного ответвителя.

Выразим ос и ρоо во взаимосвязи с коэффициентом связи, с учетом идеального согласования

![]() ,

,

Отсюда

![]()

![]() ,

,

![]() .

.

Находим волновые сопротивления для синфазной и противофазной волн по формулам

![]() Ом,

Ом,

![]() Ом.

Ом.

По графику зависимости МПЛ от размеров w/h [3] найдем соотношение s/h.

При h=1и ε=9,8 s/h=0,76 , отсюда s=0,8(мм).

Длина отрезка связных линий определяется по формуле

![]() (мм).

(мм).

Находим переходное ослабление на границе рабочей полосы частот

![]() ,

,

где Q- граница рабочей полосы частот.

Исследуем верхнюю границу диапазона

![]() ,

,

где

.

.

![]() ,

,

![]() дБ.

дБ.

Исследуем нижнюю границу диапазона

![]() ,

,

![]() дБ.

дБ.

5 Расчет топологии полосно-пропускающего фильтра (ппф)

Определяем отношение для нахождения числа резонаторов ППФ

,

,

.

.

По графику [3.13, 3] определяем для данного Ω=1,99 значения Аз=30дБ, Ап,=0,406дБ, n=4.

Находим значения элементов qi из таблицы [3.4, 3] для относительной полосы прототипа

![]() ,

,

![]() ,

,

q1= q5=11,436; q2= q4=97,591; q3=137,83.

Определяем величину переходных затуханий (дБ) связанных звеньев

![]() ,

,

C1,5=10,94; C2,4=19,85; C3=21,42.

По данным электрического расчета определяем конструктивные размеры элементов фильтра, используя данные таблиц [3.5, 3.8, 3.10, 3].

Результаты приведены в таблице 5.1. Ширина оконечных 50 – омных полосок находится по графику [3.6, 3].

Таблица 5.1 – Геометрические размеры элементов фильтров

-

Параметры

ППФ1, ППФ2, ППФ3

b1,5/d

0,838

b2,4/d

0,985

b3/d

0,987

S1,5/d

0,340

S2,4/d

1,62

S3/d

1,90

Величину активных потерь в фильтре на средней частоте полосы пропускания можно определить по формуле

![]()

Значения элементов gi фильтра-прототипа нижних частот находим по таблице [3.1, 3] для Ап=0,4 дБ и n=4.

Величину Q0 нагруженной добротности центрального резонатора определяем по формуле

![]()

Значение QR=605 берем из графика [3.14, 10], а множитель η находим по формуле

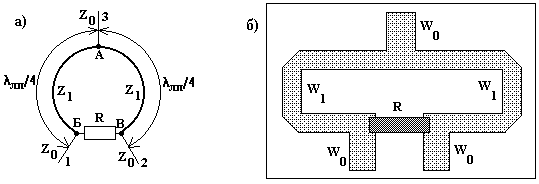

6 Расчет топологии кольцевого делителя мощности

Простейшему

делителю мощности - тройниковому

двухканальному разветвлению на МПЛ -

присущи принципиальные недостатки:

отсутствие развязки выходных плеч,

согласование входов в узкой полосе

частот. Поэтому на практике чаще

используется двухканальный синфазный

направленный делитель мощности (рисунок

6.1), боковые плечи которого связаны

балансным резистором R

на расстоянии

![]() от точки разветвления. Волновое

сопротивление линии кольца

от точки разветвления. Волновое

сопротивление линии кольца

![]() ,

а балластное сопротивление -

,

а балластное сопротивление -

![]() .

При таких значениях делитель имеет

следующие свойства: при согласованных

нагрузках плеч все входы делителя тоже

оказываются согласованными; мощность,

подводимая к плечу 3, делится поровну

между плечами 1 и 2 без потерь (точки Б и

В эквипотенциальны); мощность, поступающая

в плечо 1 (2) проходит в плечо 3 с ослаблением

в 3 дБ (вторая половина мощности поглощается

в резисторе R)

и не поступает в плечо 2. При подаче к

плечам 1 и 2 синфазных колебаний с равными

амплитудами делитель будет работать

как сумматор без потерь.

.

При таких значениях делитель имеет

следующие свойства: при согласованных

нагрузках плеч все входы делителя тоже

оказываются согласованными; мощность,

подводимая к плечу 3, делится поровну

между плечами 1 и 2 без потерь (точки Б и

В эквипотенциальны); мощность, поступающая

в плечо 1 (2) проходит в плечо 3 с ослаблением

в 3 дБ (вторая половина мощности поглощается

в резисторе R)

и не поступает в плечо 2. При подаче к

плечам 1 и 2 синфазных колебаний с равными

амплитудами делитель будет работать

как сумматор без потерь.

Рисунок 6.1 - Кольцевой делитель мощности:

а) структурная схема; б) возможная топология.

Кольцевой

делитель работает в широкой полосе

частот. В частности,

![]() дБ и

дБ и

![]() обеспечиваются в 36% полосе частот [14].

Активные потери в кольцевой линии

незначительно ухудшают параметры

делителя. Проектирование кольцевого

делителя сводится к проектированию

отрезков МПЛ определенной длины и

волнового сопротивления, а также

пленочного резистора.

обеспечиваются в 36% полосе частот [14].

Активные потери в кольцевой линии

незначительно ухудшают параметры

делителя. Проектирование кольцевого

делителя сводится к проектированию

отрезков МПЛ определенной длины и

волнового сопротивления, а также

пленочного резистора.

Для расчета размеров делителя мощности с равным делением необходимо определить волновое сопротивление соединительных линий по формуле

![]() ,

,

![]()

Активное сопротивление нагрузки определяется по формуле

![]() ,

,

![]() .

.

Радиус кольцевого участка, образованного двумя четвертьволновыми отрезками, находится следующим образом

![]() ,

,

![]()