- •Средневековые наконечники стрел

- •Раннеболгарский Больше-Тарханский могильник

- •Кантышевский могильник. Вопросы хронологии и этнической принадлежности памятника

- •Казань. Из печати вышла книга "Железные наконечники стрел VIII - XV вв. Из Волжской Булгарии".

- •Английские лучники (1330-1515 гг.)

- •История большого лука

- •Боевые характеристики лука

- •Лучники-наемники

- •Боевые качества и тактика лучников

- •Снаряжение, одежда, доспехи и оружие лучников

- •Конные лучники. Передвижение лучников

- •Техника стрельбы

- •Заключение

- •Составные части стрелы

- •Наконечники для стрел вернуться к оглавлению

- •Изготовление оперения из птичьего пера

- •Синтетические оперения

- •Наклеивание оперения

- •Хвостовик Хвостовик и его установка

- •Вернуться к оглавлению

- •Проверка установки хвостовика

- •Стержень (трубка) для стрелы вернуться к оглавлению

- •Размер, вес трубки хвостовика, наконечника, применяемые спортсменами для стрельбы

- •Подбор трубки по силе лука

- •Диаметр стрелы по таблице Толщина стенки стрелы по таблице

- •Еще о луке...

- •Формы луков

- •Луки со дна моря

- •Тактика Столетней войны: англичане

- •Построение

- •Лучники и проблема «herce»

- •Эффективность лучников

- •Сигналы музыкальными инструментами

- •История лонгбоу Стрелы без наконечников

- •Предельная дальность полета стрел луков и арбалетов

- •Японский лук

- •Битва при креси (1346 г.) и военное дело начала столетней войны

- •Часть II. Анализ

- •2.1. Причины поражения французов и значение сражения при Креси.

- •2.2. Новая тактика англичан.

- •2.3. Стратегия первых походов Эдуарда III.

- •2.4. Анализ предвзятых представлений о битве при Креси.

- •2.4.1. Битва при Креси как начало торжества пехоты над конницей.

- •2.4.2. Битва при Креси как победа регулярной английской армии над феодальным французским ополчением.

- •2.4.3. "Врождённая" недисциплинированность рыцарской армии.

- •2.4.4. "Классовое" пренебрежение к пехоте.

- •Битва при Азенкуре

- •Глава 10. На переломе (Европа в XIV—XV вв.)

- •§ 48. Начало великих потрясений Все меняется...

- •Утрата Святой Земли

- •Пощечина в Ананьи

- •Папы «в плену»

- •Проклятие великого магистра

- •Главное препятствие

- •Начало самой долгой войны

- •На полях сражений

- •Вопросы

- •Из «Хроник» французского поэта и хрониста Фруассара о битве при Креси 1346 г.

- •Из «Нормандской хроники» о битве при Пуатье 1356 г.

- •Вопросы

- •§ 49. «Чёрная смерть» и вокруг неё Эпидемия

- •Виновные во всем

- •Чума и экономика

- •Вопросы

- •Из «Декамерона» Джованни Боккаччо

- •Страсбургский хронист Фридрих Клосенер о событиях 1349 г.

- •Вопросы

- •§ 50. Долой господ!

- •Освобождение крестьян

- •Труд стал дороже

- •Жакерия

- •Восстание Уота Тайлера

- •Кто же выиграл?

- •Вопросы

- •Жан Фруассар о Жакерии

- •Из анонимной хроники аббатства св. Марии в Йорке о восстании 1381 г.

- •Вопросы

- •§ 51. Время справедливых страданий На подъеме

- •Новые немецкие земли

- •Конец долгой борьбы

- •Вопросы

- •Польский хронист Ян Длугош о Грюнвальдской битве

- •Из трактата ректора Краковского университета Павла Влодковица о политике Тевтонского ордена

- •Вопросы

- •§ 52. Римская церковь в обороне

- •Новые «заблуждения»

- •Ян Гус и Констанцский собор

- •Пламя, разожженное в Констанце

- •Вопросы

- •Из хроники Пражского университета об осуждении и сожжении книг Уиклифа

- •Из «Хроники» Лаврентия из Бржезовой о требованиях гуситов

- •Вопросы

- •§ 53. Вечная война...

- •Перелом

- •Дева Жанна

- •Внутренние смуты

- •Вопросы

- •Из письма Жанны д'Арк английскому королю

- •Из протоколов допроса Жанны д'Арк

- •Вопросы

- •§ 54. Последние рыцари и их победители Королевская награда

- •Орден Золотого руна

- •Вассал и сеньор

- •Слишком смелый герцог

- •У альпийских перевалов

- •«Крестьянская республика»

- •Белый крест на красном фоне

- •«Торговля кровью»

- •Вопросы

- •Из легенды о Вильгельме Телле

- •Французский историк Филипп де Коммин (XV в.) об убийстве герцога Бургундского в 1419 г.

- •Филипп де Коммин о добыче, найденной швейцарцами в лагере Карла Смелого

- •Вопросы

- •§ 55. Гибель империи ромеев

- •Угроза опять с востока

- •Сыны Османа

- •Тщетное стремление к единству

- •Божественный Свет

- •Стремительный натиск турок

- •Неуслышанная мольба

- •Внезапное избавление

- •Султан Завоеватель

- •Радость сменяется отчаянием

- •Штурм Константинополя

- •Христианский мир изменился

- •Вопросы

- •Гибель императора Константина XI По рассказу Сфрандзи, одного из участников защиты Константинополя

- •По рассказу Михаила Дуки, византийского историка

- •Михаил Дука о трагедии в храме Святой Софии

- •Вопросы

Вопросы

1. Сравните два сообщения о последних мгновениях василевса Константина. Какое из сообщений вам кажется более достоверным и почему?

2. Сравните рассказ Михаила Дуки о взятии Константинополя турками с описанием разграбления города латинянами у Никиты Хониата (§ 29). Что в них общего и каковы отличия?

|

|

Если король Артур действительно существовал, то был одним из местных вождей, которые правили Британией после ухода римлян, то есть в VI веке. В то время туда начали проникать англичане, то есть племена саксов. В одном из сражений с этими пришельцами, которым вскоре было суждено покорить весь остров, Артур погиб. Единственное упоминание о нем встречается в одной средневековой хронике. Она повествует о битве VI века, в которой принимал участие Артур. Вернее всего, он был не королем и не князем, а просто командовал боевой дружиной. Имя Артур оказалось очень редким. По крайней мере за тысячу лет, пока существуют легенды о короле Артуре, не был известен ни один знатный человек с таким именем. Легенды о сказочном короле существовали очень давно, но лишь в 1185 году Джоффри Монмаутский написал “Историю королей Британии”, в которой не только упомянул о короле Артуре, но и описал некоторые из его деяний. Именно в этой книге впервые рассказывалось о круглом столе. Буквально следом за трудом Джоффри Монмаутского появляются и другие сочинения. Но полностью гигантская история Артура и его рыцарей была создана лишь в 1485 году, когда некий сочинитель по имени Томас Мэлори угодил в тюрьму и у него образовалось много свободного времени. Вот он и написал там объемистую книгу “Смерть Артура”. Что бы мы сегодня ни говорили об Артуре, все это уже описано Мэлори в его Эпопее, для Англии не менее знаменитой и значительной, чем Гомерова “Илиада”. Сведенья из книги можно было даже проверить. |

|

Например, Круглый стол. Оказывается, он издавна хранится в Винчестерском замке. Его столешница прикреплена стене главного зала замка, и диаметр ее – шесть метров. Король Артур, имя которого в средневековых хрониках и поэмах писалось как Арториан (что говорит о римском происхождение имени), родился, как уверяют предания, в замке Тинтагел на юго – западном корнуэльского побережья Англии. Происхождение его королевское, вполне благородное, хотя и несколько сомнительное. Недаром, судя по жизнеописанию Артура, его отдали на воспитание незнатному рыцарю, а потом ему пришлось доказывать право быть королем, вытаскивая меч из камня. Подавляющее большинство ученых считает, что Артур – лицо вымышленное: либо собирательный образ, либо искаженная память о каком – то предводителе воинов, который воевал против вторгшихся Британию саксов и погиб в бою. Но на самом деле никакого короля Артура в истории не существовало. К энтузиастам, верящих, что легенды не врут, относится и археолог Крис Моррис из университета в Глазго. Уже не первый год он ведет раскопки среди прибрежных камней и скал. Ему удалось установить, что на месте построенного в XIII веке замка Тинтагел ранее стояли другие каменные постройки. Значит, монастырь, к тому времени существовавший неподалеку от замка уже более ста лет, не был окружен пустынными холмами, а располагался в небольшом городке или поселении, где жили рыбаки и куда приходили ладьи из других портов южной Англии. А дальше начинались густые леса, которыми в древности была покрыта вся страна. |

|

Летом 1999 года удача улыбнулась английским археологам. Среди обломков глиняной посуды, наконечников стрел, бусин и прочих следов поселения обнаружился плоский камень. Эта плитка, судя по всему была вмурована в стену давным – давно рухнувшего дома. На ней явственно проглядывалась надпись. Крис Моррис рассказывает, что, когда плитку стали чистить и на ней появились нацарапанные буквы, у него сжалось сердце. Надпись была выполнена на не очень грамотной латыни – иной письменности в Англии в те времена не знали, а латынь осталась в наследство от римской оккупации. Археологи прочли: “Артоньон отец потомка Колла это построил”. Почти нет сомнений в том, что именно в Тинтагеле, который все без исключения легенды называли местом рождения Артура, жил человек по имени Артоньон. И был он достаточно важной персоной, потому что местный монах (а в те времена грамотными были только монахи) по его приказу нацарапал надпись о том, что этот Артоньон построил крепость или каменный дом. Имя Колла пока ничего не говорит ученым, но тот факт, что Артоньон – римская форма имени Артур, сомнений не вызывает. |

|

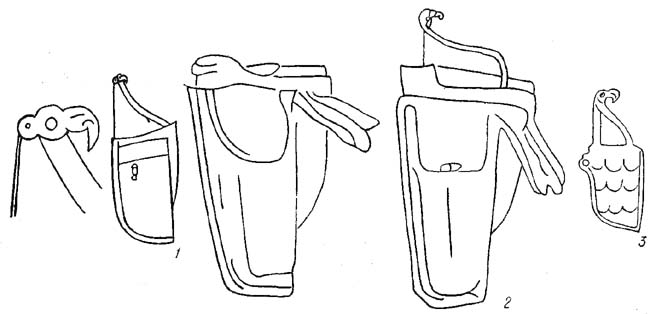

Луки

Луки и стрелы, современные и древние. Часть I Данная статья составлена Engineer для сайта twow.ru по материалам источников и форумов Интернет, а также на основе собственных рассуждений. Список ссылок приведён в конце статьи. Современные луки Современные луки не намного эффективнее древних. Сила их натяжения намного меньше, а стрелы легче, поскольку мишени теперь не защищены доспехами. Это и стало их главным отличием. Широкое применение сплавов алюминия и других конструкционных материалов, обладающих недоступными древним мастерам свойствами позволило создать луки значительно более надёжные, точные и удобные. Приспособленные для спортивной стрельбы или любительской охоты, современные луки рассчитаны на физически менее подготовленного стрелка. На страницах многих спортивных клубов особенно подчеркивается что заниматься у них и стрелять из современных композитных луков могут даже дети (это не относится к «классическим», в том числе спортивным, лукам). Современные луки обеспечивают большую точность и комфорт при стрельбе за счет потери боевых характеристик самих луков и стрел. Они, в общем случае, сообщают стреле меньшую кинетическую энергию, чем их древние собратья. Однако, за счет использования множества разнообразных приспособлений и, главное, значительно лучших материалов, современные луки сообщают стреле всё таки большую энергию при той же силе натяжения. Главные преимущества современных материалов и конструкций луков следующие: • Они меньше подвержены влиянию погодных условий, например, древние цельнодеревянные луки могут сломаться зимой на морозе, а тетивы намокнуть в дождь. Современные луки из алюминиевых сплавов с синтетической тетивой, практически всепогодны. • они сконструированы таким образом, чтобы использовать очень легкие стрелы и достигать относительно высоких скоростей полета стрелы. Сила натяжения даже спортивных луков составляет при этом от 18 до 25 килограмм. Древние луки были куда мощнее в этом плане, если вы достаточно развиты физически. • Прицелы, релисы (специальные приспособления для удерживания и спуска тетивы) , гасители вибрации и т.д. и т.п. позволяют достичь большей точности при определенной практике. В то же самое время эти устройства сильно замедляют темп стрельбы. • Они служат дольше и не требуют утомительного обслуживания. Обратите внимание, что вес стрелы для такого лука составляет всего от 16-х до 35-ти грамм в зависимости от материала. Спортивные стрелы изготавливаются в виде полой тонкостенной алюминиевой трубки с острыми конусными (60 градусов) либо округлыми наконечниками для поражения различных типов мишеней. Именно качество современных материалов позволило создавать такие лёгкие и, вместе с тем, прочные стрелы. Стрельба из современного лука Для современных скоростных стрел применяются небольшие пластиковые оперения, имеющие малое аэродинамическое сопротивление. И, хотя аэродинамическое сопротивление стрелы по прежнему значительно выше сопротивления пули, оно всё же существенно меньше чем аэродинамическое сопротивление средневековой стрелы, что и позволяет достичь высокой скорости выстрела. Энергия легкой стрелы при вылете из лука всегда меньше, чем тяжелой. Это утверждение требует доказательства. Действительно, рассмотрим предельный случай очень тяжелой стрелы. Её энергия будет равна полной работе тетивы лука, равной интегралу от силы натяжения по всему рабочему ходу плеч лука. Больше этой величины стрела энергию приобрести не может, поскольку только эта энергия запасена при натяжении согнутыми плечами лука. Больше взять её неоткуда. То есть, слишком тяжёлой стрелой лук не сможет выстрелить. При стрельбе современными спортивными легкими стрелами часть энергии уходит на разгон плеч лука, и чем легче стрела, тем быстрее распрямляется лук. Большая часть энергии расходуется непроизводительно. Хуже того, большинство простых деревянных луков может сломаться при холостом выстреле, поскольку плечи, распрямляясь без нагрузки, вберут в себя всю ударную энергию и попросту лопнут. С этим эффектом часто сталкиваются современные изготовители самодельных «реконструированных» луков. Таким образом, скорость стрелы не может быть больше, чем предельная скорость тетивы при "холостом" выстреле, а эта скорость конечна. Для каждого лука можно подобрать стрелы оптимального веса, которые получат наибольшую энергию при выстреле. Более легкие стрелы приобретут большую начальную скорость, но лук станет «хлопать» отчасти в холостую. Чем легче стрела, тем меньше получаемая её энергия. Какова же энергия современной спортивной стрелы? Согласно формулам Жоссера, останавливающее действие пули равно произведению ее кинетической энергии в момент встречи с преградой на площадь поперечного сечения, без учета конструкции пули. Пробивное действие пули равно отношению вышеуказанных величин. Кинетическая энергия пули в джоулях (Дж) равна половине произведения квадрата скорости в м/с на ее массу в килограммах. То же, в общем случае, верно и для стрелы. Сорвавшись с тетивы нарисованного выше великолепного охотничьего лука на скорости 300 метров в секунду, 20 граммовая стрела получает энергию равную (m*v2/2): 0,02 * 90000 /2 = 900 Джоулей или (делим на g = 9,8): получаем 90, более привычных воякам для измерения дульной энергии, килограммов. Почти как у охотничьего ружья при выстреле пулей того же веса! На расстоянии реального выстрела, равном 100 метрам, скорость упадет (почему мы рассмотрим позже) до каких-нибудь 100 метров в секунду. Энергия удара окажется порядка 10 кг. Это уже значительно меньше чем у круглой ружейной пули охотничьего 12-го калибра на том же расстоянии (у круглой пули 12-го калибра при выстреле на 100 метров энергия = 80 кг.) за счет большего сопротивления воздуха полёту оперенной стрелы. В этом может таится ответ на вопрос почему американские индейцы так стремились забросить свои замечательные длинные луки и заполучить ружья бледнолицых? Что же означает цифра в 10 килограмм? Разделив энергию на площадь поперечного сечения (например 0,1 см2), получим пробивное действие стрелы, умножив – останавливающее действие. Это надо понимать как 10 килограмм веса на 0,01 сантиметра квадратного – сечения острия стрелы. Разделив Вы получите давление стрелы на доспех в момент удара, - или пробивную силу. Значит, кованый доспех стрела может и не пробьёт, если ударит вскользь. Однако удар в 10 килограмм, приходящийся на кончик шила, приставленного к вашей груди, слабым не покажется. В спортивных чемпионатах нашего времени наибольшей дистанцией прицельной стрельбы из лука является 90 метров. В спортивных клубах предпочитают дистанции до 60 метров. Современный лук может выстрелить и на большее расстояние, но мало какой спортсмен может произвести хотя бы десяток выстрелов в быстром темпе на дистанцию свыше ста метров. Стрельба на большие дистанции сопряжена со значительными отклонениями, которые не в силах учесть даже отличный лучный прицел. О точном выстреле в мишень на 150 метров речи уже не идет, и это при превосходной стабильности современного композитного лука и практически неизменных свойствах стрел. Никакой прицел уже не в состоянии учесть все факторы необходимые для достижения точного выстрела на такую дистанцию. И хотя самый совершенный из выпускаемых сегодня по космическим технологиям луков в состоянии послать стрелу на дистанцию до 500 метров, прицельная стрельба на такое расстояние невозможна. Старинные луки Существовало много разных типов военных луков, но в Европе длинный тисовый лук, вероятно, наиболее известен. Он изготавливался из целого куска тисового дерева и его конструкция принципиально не отличается от множества других древних луков. Это, так называемый, простой лук. Длинные плечи тисового лука – особенность конструкции, наиболее характерная для английского длинного лука, позволяет увеличить длину натяжения и, следовательно, улучшить боевые качества оружия. Английский длинный лук появился в конце 13 века. Вырезался лук из тиса таким образом, что состоял из двух слоев древесины с разными свойствами. Тис был наилучшей древесиной по соотношению плотность/эластичность, что позволяло создать более эффективный лук при меньших его размерах. Под эффективностью здесь подразумевается не столько сила натяжения лука, сколько скорость, с которой он мог распрямиться и послать стрелу (что имеет прямое отношение к дальности и точности стрельбы). Кстати английский тис не считался хорошей древесиной, основным источником тиса была Испания, а позднее и Италия. Специальные правительственные чиновники строго оценивали качество поставляемой древесины. Исследования немногочисленных уцелевших образцов 15-16 вв. показывают исключительно высокий уровень использовавшегося материала. Соответственно, и дальность стрельбы из английских луков была на треть больше, чем из других деревянных луков – до 200 метров. Служил тисовый лук не долго - несколько месяцев, потом упругость утрачивалась, и лук ломался. Перевозился деревянный лук со снятой тетивой. Хотя большинство лучников-рекрутов, призывавшихся по феодальной повинности, приходили с собственными луками, они должны были быть переоснащены новыми луками за счет армии. Процент "отходов" мог быть очень большим. Казенные луки делались согласно четко расписанным государственным требованиям. Помимо чисто технических достоинств, это было весьма дешевое, качественное оружие, которое могло быть произведено в массовых количествах за короткий период времени. Иногда, в различных источниках встречаются утверждения, что изготовление одного лука занимало несколько лет. Это справедливо для полного цикла производства: от срубленного дерева до готового оружия в руках бойца. Тис – основное сырье для производства английских луков, являясь чрезвычайно плотной древесиной, нуждался в длительной выдержке перед тем, как его использовать. Само же изготовление лука из заготовки редко занимало больше полутора-двух часов, а учитывая громадную практику мастеров того времени, вероятно, и того меньше. Значительное количество луков перевозилось с армией в виде заготовок и доделывалось под конкретного бойца непосредственно на театре военных действий. Массовое применение длинного лука в английской армии следует пожалуй объяснить социальнополитическими причинами. Нигде в континентальной Европе феодалы не приветствовали появления у крестьян столь грозного оружия. В Англии же это оружие было массовым. Поскольку без многолетних тренировок невозможно получить хорошего лучника, то лишь англичане могли позволить себе составлять из лучников целые армии. Сила натяжения английского боевого лука того времени находилась в пределах 35-70 кг. Для большинства бойцов скорее ближе к 35 кг. Дальность стрельбы из такого лука доходила до 300 метров, причем весьма сильно зависела от ветра. Следует отметить, что данная цифра справедлива для навесной стрельбы. Дальность прямого выстрела из лука значительно меньше – около 30 метров. Начальная скорость стрелы составляла 45-55 м/с. Безусловно ни о какой прицельной стрельбе тяжелой боевой стрелой с кованым наконечником на дистанцию более 50 метров не могло быть и речи. Хороший лучник мог попасть на такой дистанции в человека, но и только. В состязаниях на дистанции до сотни метров применялись более легкие стрелы, имевшие большую начальную скорость и, соответственно, обеспечивавшие большую точность. Многие луки изготавливались и по более сложной технологии. Их склеивали из нескольких материалов. Современные мастера называют такой лук по-разному: композитный, сложный, слоеный, или усиленный. Здесь используется термин "составной" лук для того, чтобы показать, что в этом тщательно разработанном луке применены различные материалы: древесина, роговые пластины и сухожилия. Составной лук – самый сложный по конструкции. Для его изготовления требовалось большое искусство. Этот лук – удивительное проявление изобретательности в механике. Дальняя от стрелка часть подвергается наибольшему растяжению. Для неё подбирали материалы обладающие большей способностью к растяжению. Часто использовалась кожа, обработанные жилы и т.п. Внутренняя часть лука испытывает некоторое сжатие, - её изготавливали из дерева, кости и других доступных материалов. Древние изготовители луков в Восточной и Западной Азии использовали не только сухожилия животных. Лучшее качество и большее распространение имели составные луки, сделанные из сухожилий, дерева и рога (иногда могли употребляться другие материалы). Классический составной лук – это деревянная сердцевина, к внешней стороне которой приклеены сухожилия, а к внутренней – роговые пластины (обычно из рогов буйвола). При таких же длине и натяжении, составной луки стреляли в полтора раза дальше деревянных луков. Они состояли на вооружении в Египте, Персии, Греции, Риме и во всей Азии. В период средневековья в Европе композитные луки оставались у византийцев и русских. Самый короткий составной лук применялся ещё скифами – всего 90 сантиметров. Он и стрелял недалеко. Срок службы составного лука исчислялся десятилетиями. Перевозились составные луки в боеготовом состоянии, но, при длительном хранении, тетива снималась. В составном луке разумно используются свойства материалов, из которых он изготовлен. Сухожилия на спинке лука испытывают растягивающее напряжение. Роговые пластины, имеющие максимальный предел прочности около 13 кг/мм2 (примерно вдвое больше, чем твердая древесина), предназначены для работы на сжатие. Роговые пластины также имеют высокий коэффициент упругого восстановления или способность приобретать первоначальную форму после снятия нагрузки. Благодаря гибкости этих материалов короткие, легкие, упругие плечи лука способны накапливать при натяжении большое количество энергии. Кроме того, гибкие плечи составного лука дают возможность значительно увеличить длину натяжения тетивы, не увеличивая общую длину оружия. Сочетание большой длины натяжения и коротких плеч позволяет выстреливать стрелу из составного лука с большей скоростью и на большую дальность, чем из деревянного простого лука с такой же силой натяжения. Испытания Эдварда Макьюэна, Роберта Л. Миллера и Кристофера Бергмана показали, что точная копия составного лука с силой натяжения 27 кг должна выпускать аналогичную стрелу с такой же скоростью, как и копия средневекового тисового длинного лука с силой натяжения 36 кг (около 50 м/с). Средневековые мастера достигли большого искусства в изготовлении составных луков. На рисунке показан составной лук XI в., изготовленный в Индии и предназначенный для охоты и соревнований в стрельбе на дальность полета стрелы. Лук сделан из дерева, сухожилий и роговых пластин и покрыт тонким слоем искусно раскрашенной коры. Такое сочетание материалов делает оружие более мощным, чем средневековый длинный лук, а красота этого оружия поразительна. Итак, плечи с выгнутыми вперед концами, сделанные из различных материалов, обеспечивали большую длину натяжения при относительно небольших размерах лука. Составной лук можно было изогнуть сильнее и он сообщал стреле большую энергию. За счёт этого можно было уменьшить габариты лука и, наконец, вооружить им всадников. Считается, что сила натяжения средневекового лука была, большей частью, больше 30 килограмм. По всей видимости луки изготавливались настолько мощными, насколько стрелок способен был их натянуть. Предельным значением для подготовленного стрелка можно считать цифру в 45 килограмм. Более мощные луки, по всей видимости, никогда не использовались массово в боевых условиях. До нас дошло множество конструкций средневековых простых и составных луков. Основные типы луков представлены средневековым тисовым длинным луком (a), усиленным сухожилиями индейским луком племени тетон лакота (b) и четырьмя видами составных луков: западноазиатским угловым луком (c), скифским луком (d), турецким луком XVII в. (e) и луком крымских татар XVII в. (f). Главное достоинство составного лука, – большое отношение длины натяжения к длине лука. Следовательно, сравнительно короткий 127-сантиметровый лук можно было натянуть значительно больше, чем можно предположить, учитывая его длину. Иногда основание трехлопастного наконечника делали узким, для того чтобы вставлять его в отверстие на конце древка стрелы. Основание такого наконечника, использовавшегося в Средние века, обычно делали коническим с наибольшей толщиной в центральной его части. Скифский лук, как и составной угловой лук, по-видимому, был абсолютно гибкий. Его плечи не обладали той конструктивной жесткостью, которая была достигнута в более поздних составных луках благодаря установке в области рукояти и в местах крепления тетивы костяных или роговых пластин. Совершенствование оружия часто происходит одновременно со стремлением обеспечить более надежную защиту от него. В III в. до н. э. восточные соседи скифов – сарматы – изобрели новые способы ведения боевых действий. Они одели всадников и коней в доспехи и обучили воинов сражаться в сомкнутом строю. Наличие прочных доспехов сделало необходимым создание лука, способного выстреливать стрелу с тяжелым железным наконечником с большими скоростью и ударной силой. Кочевые народы Центральной Азии – гунны и авары – создали оружие, способное пробивать доспехи. Они сделали жесткими места крепления тетивы и выгнули их вперед под острым углом. В результате на конце каждого плеча образовался "составной рычаг". Такие "рычаги" позволяли лучнику сгибать более жесткое плечо лука с меньшим усилием. За счет отклонения конца лука относительно спинки возникает такой эффект, будто бы к концу каждого плеча прикреплено колесо большого диаметра. Когда стрелок натягивает лук, тетива "сматывается" с раскручивающегося "колеса" и длина ее увеличивается. При отпускании тетивы концы перемещаются вперед, укорачивая тетиву, что придает стреле большее ускорение. Аналогичный принцип используется и в современном спортивном луке, в котором имеется система блоков, предназначенная для достижения подобного, но более значительного эффекта. Вспомните «колеса» натягивающего устройства лука фирмы Браунинг в начале нашей статьи. Неверно, часто встречающееся в российских источниках утверждение, о якобы великолепных качествах монгольских луков и лучников времён завоеваний Чингисхана. В то же самое время, как и позднее существовали народы не только успешно соревновавшиеся с монголо-татарами, но и побеждавшие их тем – же оружием. На этой картине, маньчжурские стрелки, вооруженные составными луками, сражаются с татарскими воинами. Эта гравюра на меди (1765 г.) была создана по заказу императора Цянь-Луна в честь победы над татарами в середине XVIII в. На гравюре отчётливо видны длинные стрелы в колчанах маньчжур с большими, тяжёлыми наконечниками. По всей видимости, татарские луки восемнадцатого века не могли быть хуже монгольских луков времён Золотой Орды и успех дела решало не столько оружие, такое же как и у окрестных народов, сколько боевые качества армии и организационные таланты монгольских полководцев. К XVII в. такие народы, как турки-османы и тюркские племена Ирана, усовершенствовали базовую конструкцию составного лука других азиатских кочевников. Турецкие мастера начали изготавливать луки, укороченные примерно до 111-116 см. Они отказались от утопленной рукояти и костяных или роговых пластин, которые ранее применялись для придания жесткости местам крепления тетивы, и создали лук, грациозно изогнутый по обеим сторонам от жесткой рукояти в направлении слегка выгнутых вперед концов. Этим коротким лукам была свойственна увеличенная длина натяжения тетивы и огромная мощь. Сила натяжения составляла от 36 до более 45 кг, что эквивалентно силе натяжения вдвое больших по размерам английских длинных луков. Вооруженная турецкими луками османская конница была грозной силой и в средние века покорила Восточную Европу. Но с изобретением пороха и мушкетов турецкий лук постепенно вышел из употребления как боевое оружие и нашел применение в спорте – особенно в соревнованиях на дальность полета стрелы. Широкое распространение превосходных турецких луков сдерживало только то, что они были сложны в изготовление, а подготовка действительно хорошего лучника занимала очень много времени. Зато результаты такой подготовки впечатляли даже тогда, когда реальное применение луков в военном деле было весьма ограничено. В Турции стрельба из лука была одним из национальных видов спорта, много внимания которому по традиции уделяли султаны. Большинство достоверных свидетельств о характеристиках сложных луков относятся к 18-19 веку, когда европейцы, заинтересовались уже ставшим архаичным оружием. Cэр Роберт Эйнсли, собиравший в 1797 году по просьбе сэра Джозефа Бэнкса в Стамбуле информацию о турецкой стрельбе из лука приводит в своем отчете следующие цифры: «Перевод надписей на некоторых мраморных колоннах воздвигнутых в Ок Мейдан ("месте стрелы") в честь знаменитых лучников»: • Ак Сирали Мустафа пустил две стрелы, которые пролетели 625 ярдов • Омер Ага выстрелил на 628 ярдов • Сеид Мухамед Эфенди, зять Шербетсы Задэ - на 630 ярдов • Султан Мурад - 685 ярдов • Хаги Мохамед Ага пустил стрелу на 729 ярдов • Мухамед Ашур Эффенди пустил стрелу, вонзившуюся в землю на расстоянии в 759 ярдов • Ахмед Ага ... при Султане Сулеймане Законодателе выстрелил на 760 ярдов • Паша Огли Мехмед выстрелил на 762 ярда • Ныне здравствующий адмирал Хуссейн Паша пустил стрелу, вонзившуюся в землю на расстоянии в 764 ярда • Пилад Ага, казначей Халиба Паши - 805 ярдов • Халиб Ага - 810 ярдов • Ныне правящий Султан Селим пустил стрелу, вонзившуюся в землю на расстоянии в 838 ярдов Вторая стрела, пущенная султаном, пролетела почти столько же. Этот рекорд до сих пор не удалось превзойти с применением луков, изготовленных традиционными методами. Столь впечатляющие цифры вряд ли были подтасовкой или лестью: незадолго до этого (в 1795 году) на поле около Лондона секретарь турецкого посольства поразил английских джентльменов – любителей стрельбы из лука – пустив стрелу на 482 ярда, что почти на 150 ярдов превышало тогдашний английский рекорд дальности (335 ярдов). Конечно, немалую роль в этих достижениях сыграло использование при стрельбе "на дальность" особых стрел - очень легких и коротких по сравнению с боевыми. Для того, чтобы полностью растянуть тетиву при использовании таких стрел, турки применяли СИПЕР - желобок из кости или рога, крепившийся на запястье и служивший направляющей для стрелы (как канавка на ложе некоторых арбалетов). Стреляли турки также особым способом. При стрельбе из турецкого лука, в отличии от европейского, тетива натягивается большим пальцем, а не указательным и средним. Для защиты подушечки большого пальца на него одевалось специальное "кольцо лучника" с характерным выступом (некоторые китайские кольца делались в виде цилиндров). Тетива зацеплялась большим пальцем, который, в свою очередь, удерживался указательным и средним. Вот так, сделав стрельбу и изготовление луков престижным спортом, турки дальше прочих продвинулись в оснащении луков разнообразными средствами для облегчения натяжения и прицеливания. Но все равно, для того чтобы пустить даже легкую стрелу на такое расстояние, лук должен быть чрезвычайно мощным. Сила, необходимая для натяжения турецкого лука могла достигать 80 кг. Во время одной из современных попыток получить данные о мощности и дальнобойности луков экспериментальным путем, экспериментаторам пришлось натягивать такой лук двумя руками – лежа на спине и уперев ноги в рукоять лука. Мы упомянем об этом позднее. Да и в 1795 году никто из английских лучников не смог полностью растянуть лук секретаря посольства, хотя пытались многие, в том числе Томас Варинг, хороший стрелок – лучник и известный изготовитель стрел и луков. Воистину, турецкий лук был спортом для чемпионов, избранной элиты общества, тренировавшейся с детства. Какова же была сила этих наиболее совершенных из дошедших до нас луков? Роберт Эйнсли пишет: «Турецкий лук способен пробить обычной стрелой на расстоянии, превышающем 100 ярдов, доску толщиной в половину дюйма (это плохонькая «вагонка»), причем наконечник и древко стрелы буду торчать на 3-4 дюйма. Такая пробивная сила была сравнима с пробивной силой огнестрельного оружия середины 18 века: в "Тактическом Наставлении Прусской Армии", написанном Фридрихом Великим, рекомендуется открывать огонь на дистанции в 300 шагов, но при этом отмечается, что эффективным он становится только на расстоянии в 200 шагов (около 160 метров). Испытания прусского мушкета, проведенные в 1810 году, показали, что только 50 из 100 пуль способны на таком расстоянии пробить сосновую доску толщиной в дюйм.» (Payne-Gallwey "The Crossbow", p. 39) (всё таки, немного получше лука, - дистанция в полтора раза больше и два раза толще доска). Значит ли это, что уникальный лук турецких султанов был почти так же хорош на дистанции до 100 метров, как рядовой прусский мушкет на дистанции до 150 метров? Правда к мушкету не требовался султан, – вполне хватало обычного новобранца. Не в этом ли причина забвения этого великолепного оружия? Возникает ещё один резонный вопрос, – почему именно турецкие султаны прославились как непревзойденные лучники? Дело вот в чём. Изготовление хорошего лука требовало большого мастерства, и ремесло мастера-лучника считалось искусством, которым не брезговали и султаны: «Оcманским правителям с древнейших времен полагалось жить собственным трудом, и в соответствии с эти положением каждый из них овладевал каким-нибудь ремеслом или искусством, причем большинство предпочитало искусство выделки стрел и луков...». Вот так. Всего лишь древняя традиция, господа. Сохранились и описания процедуры изготовления турецкого лука. Все материалы тщательно отбирались. Сначала делалась деревянная основа, для изготовления которой предпочитали использовать татарский клен (Acer Tartaicum) из определенных районов Анатолии. Иногда использовалась вишня, но считалось, что луки из нее со временем деформируются. Роговые пластины вырезались из рогов крупного рогатого скота (буйволов и быков), разводившихся в западной Турции. Ножные сухожилия быков и буйволов использовали для оклейки спинки лука и приготовления клея. Мастера лучники предпочитали использовать древесину ветвей, а не ствола. Срезанные ветви 8-10 сантиметров диаметром расщеплялись пополам, чтобы получит заготовки для двух луков. После предварительной обработки заготовку размачивали в холодной воде, потом нагревали на огне и придавали нужный изгиб на специальной доске. Затем на брюшке лука специальным ребристым скребком процарапывались параллельные канавки. Такие же канавки процарапывались на внутренней стороне роговых пластин, и служили для улучшения качества склейки. Роговые пластины намазывались горячим сухожильным клеем с внутренней стороны, и плотно приматывались веревкой к рогам лука. После застывания клея веревку снимали, и приступали к наклейке сухожилий. Сухожилия предварительно разбивали и расчесывали, так что они превращались в пучки тонких прозрачных волокон. Пучки тщательно промачивали сухожильным клеем и выкладывали вдоль спинки лука. Толщина и равномерность сухожильного слоя в значительной мере определяли свойства лука, и поэтому говорилось что "искусство мастера определяется его умением выкладывать сухожилия". После накладки сухожилий, лук оклеивался тонкой кожей или шелком, окрашивался и расписывался. Готовый лук больше года должен был "дозревать" в темном, сухом помещении. Наиболее ценные экземпляры выдерживались по пять и более лет, поскольку считалось, что чем дольше "выдержка" лука, тем он лучше (к сожалению, это не применимо к тем лукам, которые можно сейчас видеть в музеях, поскольку обычно они экспонируются в натянутом состоянии, что приводит к деформациям, ссыханию и утрате гибкости. В упоминавшемся выше, современном эксперименте, стрела из музейного лука пролетела меньше 100 метров). Таким образом, процесс изготовления хорошего лука мог занимать до пяти лет. Неудивительно, что произведения мастеров ценились очень высоко: некоторые китайские ученые объясняют полное отсутствие остатков луков даже в таких богатых погребениях, как могила Цинь Ши Хуань-Ди, нежеланием бесполезно тратить "стратегически важное оружие". Рассмотрев обзорно эволюцию средневековых луков мы вплотную подошли к исследованию шедшей параллельно эволюции доспехов и стрел. Ведь именно развитие доспеха вынудило мастеров оружейного искусства изобретать более мощные луки и более тяжелые стрелы. Рассмотрим сначала эволюцию стрел. |

I. Лук

... Сложный лук был в употреблении у скифов.

Д. Н. Анучин

Устройству луков, вопросам их типологии посвящена довольно обширная литература. В данном разделе рассматриваются важнейшие из них.

Д. Н. Анучин разделил луки на два типа, назвав их простыми и сложными. К простым он отнес лук, который «...делается из простого согнутого сука»,1) к сложным — «...из нескольких соединенных вместе частей, именно из разных сортов дерева или из дерева и рога (а также кости)».2) Распространенные у скифов луки он отнес к сложным.3) Мнение Д. Н. Анучина было принято большинством исследователей. Сложными считают скифские луки К. Ф. Смирнов,4) А. И. Мелюкова,5) А. Ф. Медведев,6) С. И. Руденко,7) А. И. Тереножкин и В. А. Ильинская8) и др. На простые и сложносоставные делит луки Б. А. Литвинский.9)

Г. Раузинг, предлагая свою классификацию луков и исходя из особенностей их конструкции, делит их на простые, соединенные, усиленные и сложные.10) Р. Харди разделил луки на простые и составные, выделив внутри каждого типа несколько вариантов.11) С подобным делением можно согласиться, заменив термин «составной» термином «сложный», более точно передающим особенность лука, в конструкцию которого входили разные материалы, образующие это сложное и совершенное оружие.

В делении луков на сложные и составные, или сложносоставные, допускается некоторая непоследовательность, приводящая к путанице. Очевидно, желая подчеркнуть основное отличие составного лука, заключавшееся в использовании единой деревянной основы и других материалов, от сложного, деревянная основа которого состояла из нескольких кусков дерева, иногда не указывается, что в нем, кроме дерева, применялись и другие материалы: костяные детали и сухожилия.

Чтобы избежать путаницы в терминологии, считается возможным вслед за [7] Д. Н. Анучиным отнести скифские луки к сложным, не деля их на сложные и составные, или сложносоставные, тем более, что для такого деления по отношению к собственно скифским лукам, остатки которых найдены в самой Скифии, сейчас нет почти никаких данных. Из имеющихся в распоряжении археологов материалов можно лишь говорить о широком распространении в Скифии асимметричного, сравнительно небольшого лука, состоящего из нескольких деревянных частей, с использованием в его конструкции деталей из коры, рога, кости и, очевидно, сухожилий. Такой лук и следует называть сложным.

Этот лук получил широчайшее распространение, о чем убедительно свидетельствуют сотни тысяч наконечников стрел «скифского» типа, найденных на огромной территории — от крайнего запада Европы12) до глубин Сибири. Исключительная близость типов наконечников, найденных на необъятных просторах, позволяет утверждать об использовании воинами и охотниками одинаковых луков или очень близких типов. Убедительным свидетельством являются и памятники изобразительного искусства.

Хуже обстоит дело с реальными остатками луков, находки которых на территории Скифии очень редки. К скифским лукам с полным основанием (лишь с некоторыми оговорками) можно отнести слова К. Ф. Смирнова по поводу лука савроматов, который, по его мнению, также относится к «скифскому» типу, «...до сих пор, вследствие плохой сохранности дерева, мы не имеем ни одной достоверной находки остатков лука».13)

Б. Н. Граков, публикуя материалы раскопок курганов на Никопольском курганном поле, пишет, что при раскопках, которые проводил сотрудник Никопольского краеведческого музея Ф. И. Керанов, в двух курганах были найдены остатки луков. В погребении 17 кургана № 2, входившего в состав I курганной группы, «вдоль тела слева поверх стрел в руке скелета прослеживался деревянный истлевший лук (длина 40 см)».14) Обломки дерева, связанные, по мнению Ф. И. Керанова, с луком, обнаружены и в кургане № 20 того же могильника.15) Однако вряд ли стоит относиться к этим известиям с полным доверием. Раскопки 30-х годов у Никополя велись недостаточно тщательно, неудовлетворительной была фиксация находок, очень многие детали устройства погребальных сооружений, погребального обряда, состава и положения инвентаря остались неясными. Против достоверности фактов находок луков в двух погребениях этого могильника говорит и то, что при раскопках того же могильника, которые в послевоенные годы проводил крупнейший советский скифолог Б. Н. Граков, возглавивший коллектив высококвалифицированных археологов, остатки луков не обнаружены. Практически нет их и во многих сотнях раскопанных за последнее десятилетие скифских погребениях на территории всей Скифии.

Б. Н. Мозолевский при описании бокового погребения в кургане Толстая Могила писал, что рядом с костяком воина-охранника вместе с остатками горита прослеживался след предмета в форме лука. Вряд ли это так. Тем более, что и сам Б. Н. Мозолевский отметил, что не имеет достаточных оснований настаивать на этом.16)

Впрочем, даже в случае достоверности сообщений Ф. И. Керанова и Б. Н. Мозолевского они ничего не дают не только для выяснения самой конструкции лука, но даже не позволяют судить о его форме.

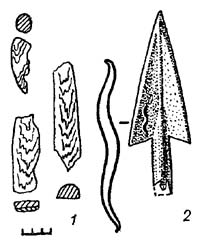

Единственный на территории Скифии лук, сравнительно неплохой сохранности, был найден С. С. Бессоновой в кургане № 2 группы «Три брата» в 20-и км к югу от Керчи в 1967 г. Вот [8] описание этой находки: «Рядом со стрелами... лежало древко лука длиной 64,6 см. Это был простой17) сегментовидный лук, состоящий из трех деревянных пластин, обмотанных по спирали полоской коры шириной 1,3-1,5 см. Общая толщина древка 2 см. В момент открытия кургана лук был прямой и только после высыхания приобрел слегка выгнутую форму. Верхняя пластина с одной стороны закруглена и по толщине сведена на нет. Второй ее конец толще и сужается до 0,5 см. Средняя пластина заканчивается с обеих сторон плоскими лопастями, одна из которых слегка расширяется. Длина обеих пластин 58 см. Третья пластина обломана с двух сторон. Две верхние сдвинуты по отношению друг к другу на 6,5 см. На внутренних поверхностях боковых пластин имеется по одному продольному желобку для склеивания. На всех склеиваемых плоскостях сделаны мелкие косые насечки. Каких-либо следов обкладок в погребении не обнаружено».18) Этот лук был, очевидно, положен в могилу в свободном состоянии, без тетивы (рис. 1).

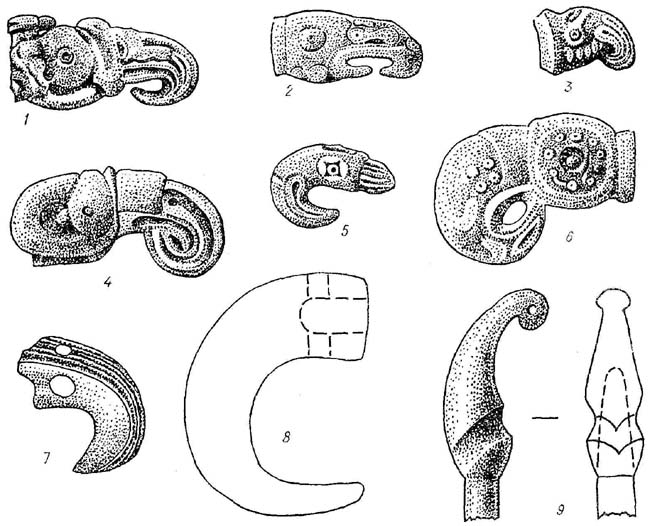

Рис. 1. Остатки лука из кургана Три Брата, 1-3 — деревянные пластины; 4 — кора.

Следует отметить, что луки встречаются редко и при раскопках на соседних со Скифией территориях. На территории савроматов найдено два лука. Лук в виде слегка изогнутого деревянного бруска с заостренными концами найден К. Ф. Смирновым в погребении 7 кургана № 7 Мечетсайского могильника в Южном Приуралье. Он сохранился на длину 75-80 см. Общая сохранность его хуже, чем у лука из Керчи. Осталось неясным, был ли он изготовлен из одного куска дерева или склеен из разных пород дерева, соединенных сухожилиями. К. Ф. Смирнов верно указывает, что этот лук был простым и имел дуговидную форму, отличную от скифских сложных луков.19) По его мнению, лук такого типа изображен на грани бронзового наконечника стрелы из кургана № 6 Мечетсайского могильника20) (рис. 2, 1).

В погребении 1 кургана № 13 Новокумакского могильника под Орском рядом с колчанным набором лежали «...остатки лука из березы, возможно, сложного: сохранились три куска, из них один с зарубкой»21) (рис. 2, 2).

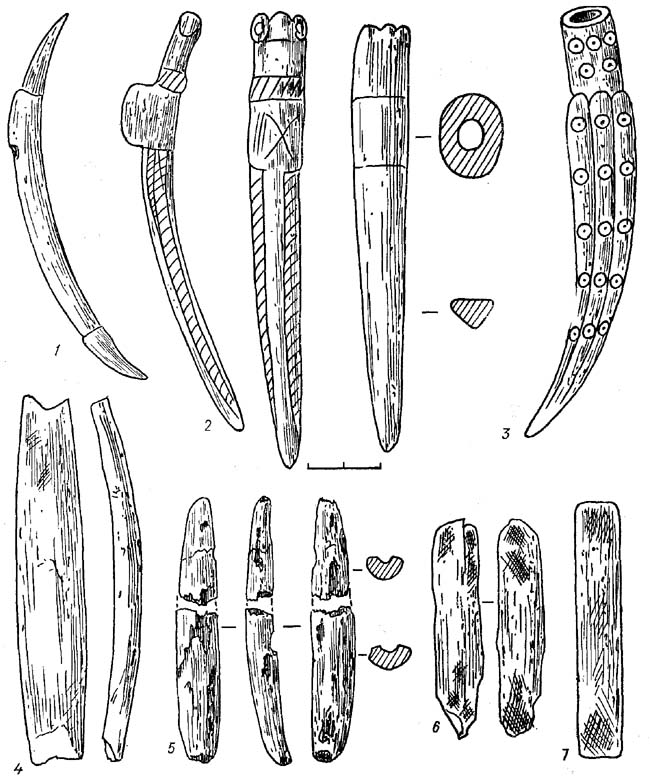

В курганах Скифии известны находки костяных или роговых деталей, которые с большим или меньшим основанием связывают с луками. Эти детали чаще всего находились на концах сложного лука. Довольно полная подборка их имеется в работе В. А. Ильинской.

Прежде всего, отметим находку первой половины VI в. до н. э. из кургана № 2 у с. Волковцы (раскопки С. А. Шзараки 1897—1898 гг.). Погребение ограблено. Слева у плеча погребенного лежала костяная обкладка конца лука в виде «...изогнутой, слегка утолщенной у конца пластины с углубленным пером с внутренней стороны и кольцевой муфтой, в которую, очевидно, продевался [9] деревянный конец лука»22) (рис. 3, 2). На остром конце имеется шипообразное утолщение. Очень близкая по форме обкладка конца лука происходит из кургана № 503 у с. Броварки. Она изготовлена из распиленной вдоль трубчатой кости животного. На внутренней стороне кости оставлен желобок, здесь же находится кольцевая муфточка из неспиленной части. Пластинка изогнута, один конец ее заострен, широкий противоположный конец оформлен в виде стилизованной головы животного. Наружная сторона выпуклая в разрезе, украшена резным геометрическим узором23) (рис. 3, 2). Близок по типу и функциональному назначению этим наконечникам небольшой, имеющий в разрезе форму многогранника рог, украшенный поясками из прочерченных с помощью циркуля кружков с точкой в центре. Губчатая масса на обрезанном конце рога выбрана — сюда входил конец лука. Вблизи линии отреза проходит вырезанный паз, очевидно, для закрепления тетивы. Наконечник найден в одном из курганов Роменской группы24) (рис. 3, 3).

Рис. 2. Савроматские луки. 1 — остатки лука из Новокумакского могильника; 2 — изображение лука на наконечнике стрелы.

Роговый наконечник лука происходит из кургана № 13 у с. Кириковка на Ворскле. К сожалению, он не сохранился и о находке можно судить только по скупому сообщению в отчете о раскопках, где сказано, что «наряду со стрелами сохранилась также принадлежность лука: длинный заостренный наконечник из оленьего рога».25)

Не совсем ясно, в каких местах луков размещались изогнутые, изготовленные из распиленной вдоль трубчатой кости пластины, украшенные гравированным орнаментом из различного сочетания прямых и ломаных линий, кружков и точек из кургана № 1 у с. Будки (материалы раскопок В. В. Хвойки, хранящиеся в КИМ) (рис. 3, 4).

Скорее всего, эти пластины находились в средней части лука, в том месте, где за него брались рукой при натягивании тетивы. Безусловно, в этом месте помещалась расколотая пополам и отполированная снаружи часть трубчатой кости животного из кургана № 17 у с. Новоалексеевка Скадовского р-на Херсонской области. Это погребение VI в. до н. э. было разрушено при ограблении.26) Сохранились пара наконечников стрел, костяные «столбики» от горита и отмеченная выше пластина. К сожалению, она состоит из двух частей и общая длина срединной накладки не восстанавливается. Ясно только, что она была несколько больше 15 см (рис. 3, 5). Может быть в этом же месте лука помещалась тонкая пластина из расколотой трубчатой кости длиной 20 и шириной от 1,8 до 0,7 см из кургана № 9 у с. Кут.27)

Вместе с остатками дерева и железной пластиной, покрывавшей горит, в кургане № 7 у Жданова лежали две костяные пластинки длиной 10,5 и шириной 2 см из расколотой трубчатой кости, местами покрытые насечками в виде сетки, по-видимому, для более надежного приклеивания к дереву лука28) (рис. 3, 6). Прямоугольная костяная накладка на лук найдена на Вельском городище29) (рис. 3, 7). [10]

Рис. 3. Костяные и роговые детали скифских луков. 1 — курган № 2 у с. Волковцы; 2 — курган № 503 у с. Броварки; 3 — бывший Роменский уезд; 4 — с. Будки: 5 — с. Новоалексеевка (Лазурное), курган № 17; 6 — Жданов, курган № 7; 7 — Бельское городище. [11]

Две интересные находки, которые связывают с луком, относятся к погребениям скифского времени (VI в. до н. э.), раскопанным на территории Венгрии.30)

Одна из них найдена в могильнике на территории скотобойни г. Ньиредьхаза. Она находилась в урне вместе с сожженными останками человека. В настоящее время этот предмет утрачен. Автор раскопок А. Йоша считал ее обкладкой рукоятки ножа. Это пластина, сделанная из части распиленной большой трубчатой кости животного, слегка изогнутой формы с расширением на одном конце. На пластине просверлено три круглых отверстия для крепления на основе. Большая часть поверхности пластины украшена довольно сложным резным орнаментом в виде зигзагов, полос больших и малых заштрихованных треугольников. Пластина сохранилась плохо. Она собрана из фрагментов после пребывания в огне. Ее общая длина не восстанавливается. Длина сохранившейся части 14 см, ширина от 2,2 до 3,3 см в месте расширения (рис. 4, 1, 2).

Из города Сегед происходит продолговатая, чуть изогнутая в средней части пластина, сделанная из трубчатой кости крупного животного. В средней части пластина орнаментирована полосами из заштрихованных треугольников различной величины, полосами и линиями зигзагов, также заштрихованных. Рисунок выгравирован на гладкой поверхности кости. Пластина собрана целиком из четырех фрагментов. Ее размеры 15,7 * 2,6 см, толщина 0,4 см (рис. 4, 4).

Публикуя эти две находки, Д. Чаллани сделал попытку реконструировать лук, частями которого они являлись. У него не было материалов о луках скифов (их очень мало и сейчас), а из памятников изобразительного искусства можно было использовать только изображение лука на вазе из Куль-Обы.

Поэтому для реконструкции в качестве основы использован лук из раннего аварского могильника. Длина этого лука (151,5 см) почти в два раза превышает длину скифских. Пластина из Ньиредьхазы была помещена на концах лука, а из Сегеда — в средней его части (рис. 4, 3).

С таким вариантом реконструкции вряд ли можно безоговорочно согласиться. С луком, по-видимому, можно связывать лишь пластину из Сегеда. Ее форма и размеры близки описанным выше пластинам-накладкам средней части луков из курганов Скифии.

С размещением пластины из Ньиредьхазы на концах лука нельзя согласиться по нескольким причинам. Автор публикации в целом виде определяет ее длину в 28-30 см. Учитывая размеры скифских луков — в среднем около 80 см, конечные пластины занимали бы 3/4 их общей длины. Против помещения этих накладок на луке говорит и наличие отверстий для их крепления на основе. И скифские, и средневековые31) луки не имели накладок с просверленными отверстиями — их приклеивали или привязывали (по-видимому, сочетая оба способа). Отверстия для крепления накладок на луке в большой мере ослабляли его прочность и этого стремились избежать. Кроме того, тетива привязана как раз в том месте, где на накладках находится орнамент, и закрывает его. Все это не позволяет согласиться с вариантом реконструкции, предложенным Д. Чаллани.

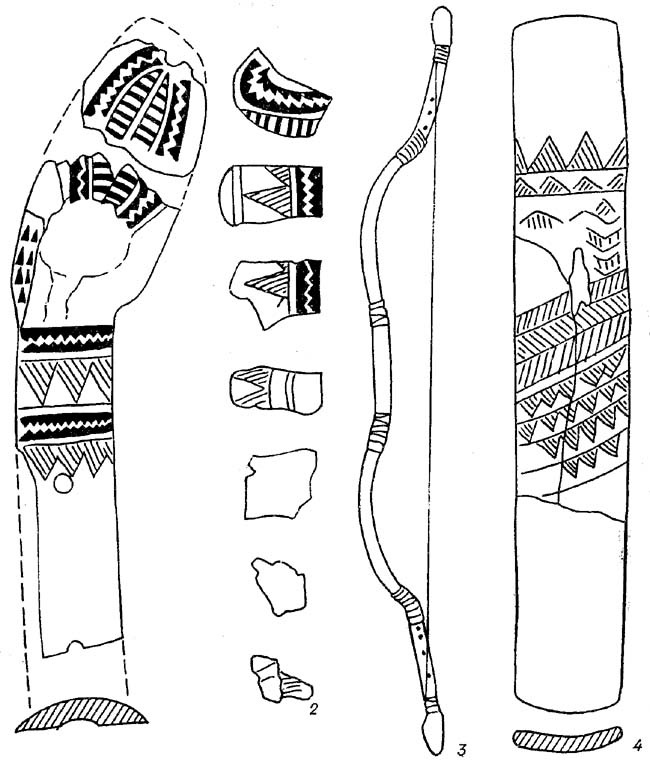

Помимо простых или орнаментированных геометрическим узором костяных или роговых наконечников луков, применялись и детали, выполненные в зверином стиле. Это убедительно подтверждает изображение лука на стеле из Терновки с головкой грифона на конце, у которой различается ухо, глаз и мощный, опущенный вниз клюв. От уха грифона идет полоса, передающая [12] тетиву32) (рис. 5, 1). Такой же лук помещен в горите на сахновской диадеме33) (рис. 5, 2).

Рис. 4. Костяные луки из Венгрии. 1, 4 — пластины; 3 — фрагменты пластины; 5 — реконструкция лука. 1, 2 — Ньиредьхаза; 4 — Сегед. [13]

В качестве аналогии лука на Терновской стеле Н. Г. Елагина верно указывает бронзовую бляшку в виде лука в горите из села Омары в Татарии (рис. 5, 3). Выступающий из горита конец лука завершается головкой грифона, почти аналогичной Терновской.34) Головки грифонов на концах лука на Терновской стеле и пластинке из Омар позволяют связать с луком еще некоторые находки. Имеется в виду костяная резная головка длинноклювой птицы из кургана на Темир-Горе (рис. 6, 1) из раскопанного А. М. Лесковым погребения под Каховкой, из Серогоз и Жаботина. По поводу назначения первой существует несколько мнений: Т. Н. Троицкая считает, что это часть уздечки,35) В. А. Ильинская видит в ней верхнюю часть деревянного псалия,36) С. В. Киселев — обойму для ремня,37) а Э. В. Яковенко — часть декора колчана.38) Я считаю, что этот предмет можно связать со сложным луком. Очевидно, то же назначение имели и близкие головке из Темир-Горы костяные детали из Жаботина (рис. 6, 2) и Серогоз (рис. 6, 3),39) связываемые В. А. Ильинской с костяными головками деревянных псалиев.40)

Костяная головка хищной птицы, которая также скорее всего является частью лука, была найдена вместе с наконечниками стрел VI в. до н. э. в разрушенном погребении 1 кургана № 2 у пос. Зеленый Лагерь (Семеновка) под Каховкой41) (рис. 6, 4).

Рис. 5. Изображения луков в горитах. 1 — стела из Терновки: 2 — пластина из Сахновки; 3 — бляшка из Омар.

Вместе с остатками горита — набором наконечников стрел, костяными застежками — в кургане VI в. до н. э. у с. Новоалександровка-I под Ростовом найден очень интересный фрагмент конца лука в виде головки орла или грифона (рис. 6, 6). С ними найден еще какой-то предмет, названный авторами раскопок «навершием конической формы». Он не опубликован, поэтому его место в составе лука или горита установить невозможно.42)

В погребении 3 Комаровского могильника под Моздоком, относящемся к VI в. до н. э., был найден очень интересный предмет (рис. 6, 5) в виде орлиной головки с глазом, оформленным в виде солярного знака.43) Сквозь него проходит отверстие. Он найден рядом с головой коня и связывается автором [14] раскопок М. П. Абрамовой с конской уздой. Вряд ли это так. Скорее всего этот предмет следует отнести к луку. В пользу этого говорит его типологическое сходство с описанными выше частями луков, а этот предмет, очевидно, украшал окончание лука. Рядом с «навершием» находилась орнаментированная костяная пронизь, подобная тем, что входили в состав украшений горитов. Более подробно об этих предметах будет идти речь в главе «Гориты». Очевидно, частями луков являются также и клыки диких кабанов с просверленными отверстиями из кургана № 3 у с. Подгородное под Днепропетровском (один был найден вместе с луком (рис. 6, 8), раскопанным И. Ф. Ковалевой44)) и из Зивие (рис. 6, 7).45)

Рис. 6. Окончания луков из рога и кости. 1 — Темир-Гора; 2 — Жаботин; 3 — Серогозы; 4 — Семеновка; 5 — Комаровский могильник; 6 — Новоалександровка-1; 7 — Зивие; 8 — Подгородное: 9 — английские спортивные луки.

Во всех случаях подобные детали были найдены в одном экземпляре, что делает невозможным толкование их в качестве наконечников псалиев. В противном случае должно быть две или четыре, если они находились на обоих концах каждого псалия. Не может быть эта деталь и частью декора колчана или (тем более) обоймой ремня. Сама форма круглого отверстия не допускает крепления ее на ремне, а на горите нет таких частей, которые бы оканчивались круглой деталью. Использовать в качестве застежки тоже невозможно. Самое естественное ее расположение — [15] на верхнем конце лука. Вряд ли парная деталь могла находиться на нижнем конце лука — ее неминуемо сорвали бы, вынимая лук из горита.

Рис. 7. Изображения луков на ножнах мечей. 1 — Мельгунов; 2 — Келермесс.

По мнению В. А. Анохина, лук, который держит в руках царь Атей на своей монете, имеет на верхнем конце небольшой наплыв, придающий ему сходство с головкой хищной птицы.46) Помимо стелы из Терновки, такая головка помещена на диадеме из Сахновки и на стеле из городища «Чайка» под Евпаторией.47) Несмотря на большую схематизацию, такую же головку можно видеть на луке в руках воина куль-обского сосуда.

Такие головки украшали, по-видимому, окончания луков, выступающие из горитов. Располагались они вдоль лука, являясь его продолжением (Темир-Гора, Серогозы, Зеленый Лагерь, Новоалександровка-I) или поперек (навершие из Комаровского могильника). В последнем положении такие «навершия» воспроизведены на стеле из Терновки и на бляшке из Омар (рис. 5, 3).

Интересно, что роговые окончания имеют и современные английские охотничьи и спортивные луки. Форма их очень близка форме наконечников скифских луков48) (рис. 6, 9).

Для соединения частей лука, помимо использования для лука из Керчи коры, могли, по-видимому, применять клей или перевязывали их сырыми сухожилиями, которые при высыхании образовывали упругую однородную массу. Об использовании сухожилий в [16] скифских луках писала А. И. Мелюкова.49)

Из приведенного выше перечня находок луков и их частей в курганах Скифии ясно видна их немногочисленность. Если количество погребений, в составе инвентаря которых есть целые или сохранившиеся частично наборы стрел, приближается к двум тысячам, то луки или их фрагменты найдены менее чем в десяти погребениях.

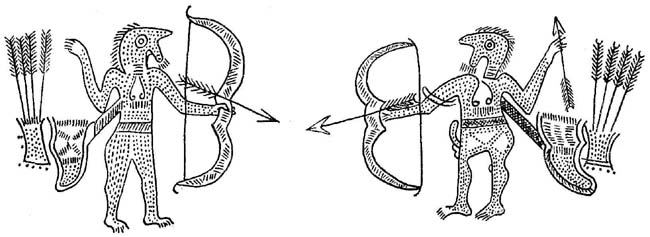

Рис. 8. Изображения лучников на поясе из Тлийского могильника.

К. Ф. Смирнов объясняет этот факт следствием плохой сохранности дерева.50) Однако его довод противоречит фактам довольно частого наличия сохранившегося деревянного материала в могилах скифского времени: сосудов, подносов для жертвенного мяса, заслонов, досок, на которых лежат погребенные, части древков копий и ручек топоров. На значительную длину сохраняются древки стрел* и даже тростниковые древки стрел. Для примера приведем курган № 400 у с. Журавки.51)

Этот перечень можно было бы продолжить, но даже сейчас ясно, что в погребениях сохраняются тонкие древки стрел, деревянные стрелы и не сохраняются луки, сделанные из твердого дерева и имеющие большую, чем [17] древки, массу. Бесспорно, причину редкого нахождения лука в погребениях нельзя объяснять только плохой сохранностью дерева. Очевидно, лук не всегда клали в могилу вместе с его хозяином или хозяйкой. Это могло объясняться не только материальной его ценностью, часто в погребениях лежат более ценные вещи — драгоценное оружие, роскошные украшения и т. д. В качестве осторожного предположения, можно говорить о том, что лук, занимавший особое место в составе скифского оружия, мог передаваться по наследству. В какой-то мере это подтверждает рассказ Геродота, как Геракл оставил лук сыновьям.52) И может быть не таким уж абсурдным является помещение в могиле стрел без лука.53)

Характерно, что находки луков чрезвычайно редки и в степях Евразии к востоку от Скифии. На территории савроматов найдено только два лука — Мечетсайский и Новокумакский (курганы № 13, погребение 1; № 7, погребение 7),54) хотя дерево там неплохой сохранности и древки стрел сохраняются на значительную длину. Не найдены луки или их остатки даже в таких курганах, как горноалтайские, где изделия из дерева дошли до наших дней даже не деформировавшись.55) Интересно, что луки сравнительно неплохо сохраняются [17] в более ранних, чем скифские, могилах. По подсчетам С. Н. Братченко, в степях Северного Причерноморья сейчас известно не менее пяти находок луков в могилах катакомбной культуры. Условия их залегания в погребениях практически не отличаются от скифских погребальных сооружений, а возраст на добрую тысячу лет старше. Для примера можно указать лук из погребения 3 в кургане № 6 курганной группы Аккермень-1, сохранившийся на длину 0,6-0,9 м,56) и лук из погребения 1 кургана № 12 того же могильника, сохранившийся на длину 1,2 м.57)

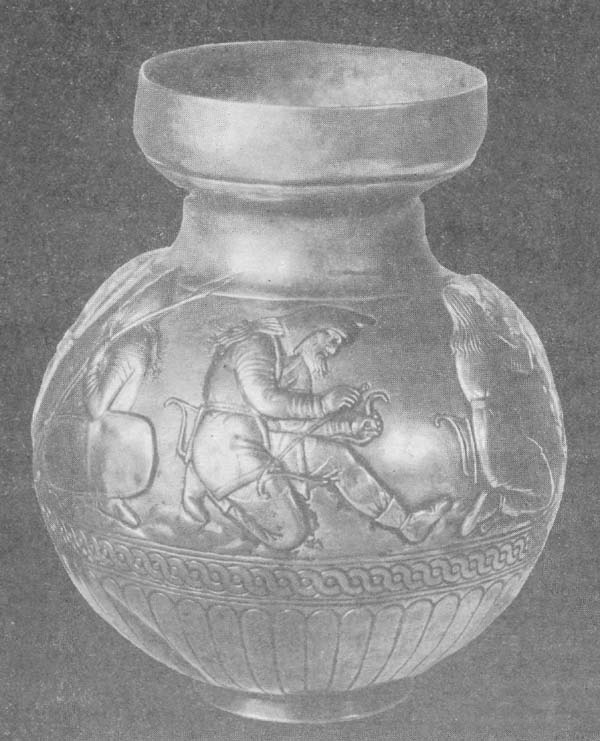

Рис. 9. Сосуд из Куль-Обы. [18]

А. В. Мишулин высказал мнение об использовании скифами луков, изготовленных из пары рогов.58) В подтверждение этого он приводит рассказ Гомера об оружии одного из троянцев — Пандара, который держал в руках

лук... лоснистый, рога быстроскачущей серны дикой. Роги ее от главы на шестнадцать ладоней вздымались. Их обработав искусно, сплотил рогодел знаменитый, Вылощил ярко весь лук и покрыл его златом поверхность.59)

Из рогов луки не изготовлялись, и на ошибочность этого мнения верно указала А. И. Мелюкова.60) Из-за крайней фрагментарности археологических материалов, характеризующих скифский лук, основными источниками, позволяющими говорить о его внешнем виде, являются памятники искусства и свидетельства древних авторов. Основная группа этих материалов перечислена в начале главы. Здесь следует отметить абсолютное тождество всех их, дающих в общем один тип оружия, оставшийся неизменным на всем протяжении истории скифов.

Древнейшие скифские луки изображены в руках у фантастических существ на ножнах мечей из Мельгуновского и Келермесского курганов. Это характерный лук «скифского» типа в виде сигмы с асимметричными плечами, перехватом в средней части, где его берут рукой и загнутыми наружу концами (рис. 7).

Луки этого же типа воспроизведены на поясе из Тлийского могильника в Южной Осетии (рис. 8). Исследователь могильника Б. В. Техов справедливо помещает эти изображения в таблице вместе с вещами скифского типа, найденными на территории Северного Кавказа.61)

Наиболее четкое изображение скифского лука находится на сосуде из Куль-Обы (рис. 9). Его держит в руках воин, натягивающий тетиву. Лук небольшой, с плечами разной величины и разного изгиба, концы сильно отогнуты наружу. К этому луку полностью подходит описание, оставленное Аммианом Марцеллином: «В то же время как луки всех народов сгибаются из гнущихся древков, луки скифские..., выгнутые с обеих сторон широкими и глубокими внутрь рогами, имеют вид луны во время ущерба, а середину их разделяет прямой и круглый брусок».62)

Одна из особенностей скифских луков — загнутые края концов. Так они изображены на всех предметах торевтики. О загнутых концах скифских луков упоминал Эсхил,63) о «кривых луках» скифов читаем в древних схолиях к «Одиссее».64)

Интересная модель скифского лука была найдена в детском погребении 49 некрополя Ольвии, относящемся к середине V в. до н. э. Она воспроизводит лук сигмообразной формы с плечами разной величины, перехват для рукоятки небольшой, чуть загнутые вверх концы заострены. Хотя сама тетива отсутствует, лук показан в боевом положении — с натянутой тетивой. В разрезе лук круглый, длина его 10 см65) (рис. 10).

Тетива — важнейшая часть лука. Она должна быть прочной, чтобы выносить многократные нагрузки при [19] одевании на лук и при стрельбе, и устойчивой к деформации — одинаково опасны и вытягивание тетивы, и ее сокращение.

![]()

Рис. 10. Модель лука из Ольвии.

Тонкая тетива в погребениях сохраниться не могла. В древних схолиях к «Илиаде» тетива скифских луков, сделанная из конского волоса, противопоставляется воловьей тетиве критян.66) Возможность использования тетивы из конского волоса подтверждается данными этнографии.67) Для этой же цели могли использоваться конские жилы.68)

Рис. 11. Изображение простого (?) лука на ножнах меча из кургана Пять Братьев.

Скифские сложные луки были небольшими. Впервые мнение об использовании скифами небольшого по размерах лука высказал Э. Ленц.69) [20] Вслед за ним Б. Н. Граков отметил, что длина натянутых луков колебалась в пределах 1/5—1/2 человеческого роста.70) Мнение Б. Н. Гракова поддержала А. И. Мелюкова, определившая длину луков чуть более 60 см.71) Максимальную длину скифского лука в 70 см определили А. И. Тереножкин и В. А. Ильинская.72)

Это полностью подтверждается памятниками изобразительного искусства, где луки составляют менее 1/3 роста стрелка.73) По мнению А. И. Мелюковой, на обычные размеры луков, немного превышающие 60 см, указывают и величина золотых обкладок горитов (длина равна 45-47 см), из которых, судя по изображениям на предметах торевтики, лук выступает на 1/3 своей длины,74) и изображения луков в горитах на скифских стелах. Длина савроматских луков, однотипных скифским, была определена К. Ф. Смирновым в 80 см.75) Тагарский лук имел длину 60-80 см.76) Длина единственного сохранившегося скифского лука равнялась 64,5 см.77)

А. И. Мелюкова достаточно убедительно высказала мнение о существовании у скифов и больших луков, длина которых доходила до 1 м, что подтверждается находками в Битовой Могиле древков стрел длиной более 71 см и в могиле № 31 Бобрицкого могильника колчана (?) длиной 70 см.78)

Применение скифами коротких и длинных луков подтверждает и разная длина использовавшихся в Скифии древков стрел. Не исключено, что в Скифии использовались и простые луки. Изображение такого лука есть в батальной сцене на золотой пластине меча чертомлыцкой серии (рис. 11).

Подводя итоги рассмотрения конструкций скифских луков, следует отметить, что здесь у археологов больше невыясненного, чем достоверного. Исключительная редкость находок луков скифского типа не дает возможности во всех деталях представить это главное оружие скифов, а лишь составить самое общее впечатление, основанное на памятниках изобразительного искусства и реальных, достаточно хорошо сохранившихся, экземплярах.

Назад К оглавлению Дальше

1) Анучин Д. Н. О древнем луке и стрелах. — В кн.: Труды V Археологического съезда в Тифлисе. М., 1887, с. 342.

2) Там же, с. 350.

3) Там же.

4) Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 31.

5) Мелюкова А. И. Вооружение скифов, с. 15.

6) Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие. — САИ, 1966, E1-36, с. 7.

7) Руденко С. И. Культура населения горного Алтая в скифское время. М., Л.; 1953, с. 260.

8) Археологiя Украïнськоï РСР, т. 2, с. 132.

9) Литвинский В. А. Древние кочевники «Крыши мира». М., 1972, с. 83.

10) Rausing G. The bow. Bonn-Lund, 1967, p. 16.

11) Hardy R. Longbow. Cambridge, 1976, p. 12.

12) Kleeman O. Die dreiflügeligen Pfeilspitzen in Frankreich. — Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang, 1954, N 4; Черников С. С. Загадка Золотого кургана. М., 1965, с. 46-51, 178-185.

13) Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 31.

14) Граков В. Н. Скифские погребения на Никопольском курганном поле. — МИА, 1962, № 115. с. 59.

15) Там же, с. 67.

16) Мозолевский Б. М. Товста Могила. К., 1979, с. 177.

17) Бессонова С. С. Погребение IV в. до н. э. из Трехбратнего кургана. — В кн.: Скифские древности. Киев, 1971, с. 247, рис. 6, 1, 2. С. С. Бессонова ошиблась, называя лук простым. Безусловно, здесь был сложный лук.

18) Там же, с. 247, рис. 6, 1-2.

19) Смирнов К. Ф. Сарматы на Илеке. М., 1975, с. 120, 163, рис. 42, 1, 7.

20) Там же, с. 163, рис. 37, 9.

21) Смирнов К. Ф. Орские курганы ранних кочевников. — В кн.: Исследования по археологии Южного Урала. Уфа, 1977. с. 16, рис. 7, 3.

22) Ильинская В А. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. Киев, 1968, с. 98. рис. 26, 1.

23) Ильинская В. А. Памятники скифского времени в бассейне р. Псел. — СА, 1957, т. 27, с. 236, рис. 1, 12.

24) Ильинская В. А. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья, с. 98, рис. 26, 2.

25) Мельник Е. Раскопки курганов в Харьковской губ. 1900—1901 гг. — В кн.: Труды XII Археологического съезда. М., 1905, т. 1, с. 685.

26) Черненко Е. В., Бреловская Э. И., Полин С. В., Ольговский С. Я. Работы Краснознаменской экспедиции. — АО 1974 г, М., 1975, с. 370.

27) Березовецъ Д. Т. Розкопки курганного могильника ..., с. 59.

28) Черненко Є. В. Скiфськi кургани V ст. до н. е. поблизу м. Жданова. — Археологiя, 1970, 23, с. 180, рис. 2. 2.

29) Шрамко Б. А. Крепость скифской эпохи у с. Вельск — город Гелон. — В кн.: Скифский мир, с. 116, рис. 11, 9.

30) Csállany D. Szkita ijmaradványok. — A Nyiregyházi Josa András múzeum Évkönyve IV—V. 1961. Nyrregyhaza, 1864, 7-14, кéр. 1-4.

31) Медведев А. Ф. Указ. соч., табл. 2-6.

32) Елагина Н. Г. Скифские антропоморфные стелы Николаевского музея. — СА, 1959, № 2, с. 192, рис. 4, в; 7; 8, 1.

33) Черненко Е. В., Клочко В. И. О подлинности золотой пластины из Сахновки. — СА, 1979, № 4. рис. 2; 3, 1, 2.

34) Збруева А. В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху. — МИА, 1952, № 30. табл. XIX, 19.

35) Яковенко Э. В. Курган на Темир-Горе. — СА, 1972, № 3, с. 265.

36) Ильинская В. А. Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля. — СА, 1965, № 1, с. 102.

37) Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, с. 249.

38) Яковенко Э. В. Курган на Темир-Горе с. 265; Яковенко Э. В. Древнейший памятник искусства скифов. — СА, 1976, № 2.

39) Браун Ф. Отчет о раскопках в Таврической губернии. — ИАК, 1906, вып. 19, с. 85.

40) Ильинская В. А. Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля. — СА, 1965, № 1, рис. 13, 1, 6. Кстати, среди вещей, найденных в Серогозах, нет ни одной, относящейся к узде. Все они связываются с луком и стрелами.

41) Leskov A. M. Die skythischen Kurgane. Antike Welt. Sondernummer. 1974, S. 58. Abb. 74.

42) Лукьяшко С. И., Головкова Н. Н., Обозный В. И., Гамаюков А. К. Раскопки курганов в зоне строительства Приморской оросительной системы. — АО 1977 г. М., 1978, с. 128, рис. на этой же странице. [152]

43) Абрамова М. П. Погребения скифского времени Центрального Предкавказья. — СА, 1974, № 2, с. 202, рис. 5.

44) Ковалева И. Ф., Мухопад С. Е. Скифские памятники орельско-самарского междуречья. — В кн.: Курганные древности степного Поднепровья (III—I тыс. до н. э.). Днепропетровск, 1979, с. 114, рис. 2, 5.

45) Ghirshman R. Iran, Protoiranier, Meder, Achämeniden. — München, 1964, S. 380, Tabl. 3, № 540

46) Анохин В. А. Монеты Атея. — В кн.: Скифские древности, с. 26, рис. 1.

47) Шульц П. Н. Скифское изваяние, найденное у городища «Чайка» под Евпаторией. — В кн.: Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. М.; Л., 1968, рис. 1, 2, 3.

48) Hardy R. Longbow, fig. on p. 191.

49) Мелюкова А. И. Указ. соч., с. 15.

50) Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 31.

* Подробно о длине древков стрел, сохранившихся в погребениях, см. главу «Стрелы».

51) ИАК, 1905, вып. 14, с. 11.

52) Геродот, IV.9-10. — ВДИ, 1947, № 2, с. 260.

53) Мозолевсъкий Б. М. Указ. соч., с. 176.

54) Смирнов К. Ф. Сарматы на Илеке, с. 120; Смирнов К. Ф. Орские курганы ранних кочевников, с. 15, рис. 7, 3.

55) Руденко С. И. Горноалтайские находки и скифы. М., Л.; 1952, с. 131.

56) Вязьмiтiна М. I., Iллiнська В. А., Покровсъка Є. Ф. и др. Кургани бiля с. Ново-Пилипiвки i радгоспу «Аккермень». — АП, 1960, т. 8, с. 52, рис. 36.

57) Там же, с. 57-58, рис. 43.

58) Мишулин А. В. О военном искусстве скифов. — Исторический журнал, 1943, № 8/9, с. 66.

59) Илиада, IV.105-125 / Пер. H. И. Гнедича. М., 1960, с. 69.

60) Мелюкова А. И. Вооружение скифов, с. 15.

61) Техов Б. В. Очерки древней истории и археологии Юго-Осетии. Тбилиси, 1971, с. 214, рис. 77, 12, 13; Техов Б.В. Центральный Кавказ в XVI—X вв. до н. э. М., 1977, с. 129-130, рис. 99, 6, 12.

62) История, XXII.8.10. — ВДИ. 1949, № 3, с. 285.

63) Эсхил, 214, Хоэфоры, 154. — ВДИ, 1947, № 1, с. 303. {так — HF.}

64) ВДИ, 1947, № 1, с. 298, фр. 136.

65) Козуб Ю. И. Модель лука из Ольвии. — В кн.: Скифские древности, с. 270, рис. 1.

66) К песне VI.122. — ВДИ, 1947, № 1, с. 281.

67) Мелюкова А. И. Указ. соч., с. 15.

68) Публий Овидий Насон. Письма с Понта, I.2.20. — ВДИ, 1949, № 1, с. 235.

69) Ленц Э. Заметки о предметах вооружения из раскопок 1903 г. близ с. Журовки. — ИАК, 1905, вып. 14, с. 75.

70) Граков Б. Н. Техника изготовления металлических наконечников стрел у скифов и сарматов. — В кн.: Труды Секции археологии Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. М., 1930, т. 5, № 78.

71) Мелюкова А. И. Вооружение скифов, с. 14.

72) Археологiя Украïнськоï РСР. К., 1971, т. 3, с. 133.

73) Мелюкова А. И. Вооружение скифов, с. 14.

74) Смирнов К. Ф. Вооружение савроматов, с. 32.

75) Там же, с. 32.

76) Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры. М., 1967, с. 64.

77) Бессонова С. С. Указ. соч., с. 247.

78) Мелюкова А. И. Вооружение скифов, с. 15.

|

“INVICTUS MANEO” - остаюсь НЕПОБЕЖДЕННЫМ |

(Рыцари

и их оружие)

|

C

первых дней жизни среди себе подобных

человек проявлял недюжинную способность

выживать и приспосабливаться: недоедать

и недосыпать, не иметь постоянной

крыши над головой... Но единственной

вещи он не мог позволить себе никогда

- это остаться безоружным. Не случайно

слово “безоружный” мы и сегодня

воспринимаем как синоним определения

“беззащитный”.

Став частью

“естественного человеческого отбора”,

оружие и технология идут с человеком

рука об руку, так что понятие “хочешь

мира - готовься к войне” родилось

тысячи лет назад, а девиз “перекуем

мечи на орала“ - совсем недавно. Сила

всегда казалась людям убедительнее

логики разума, так что проблемы

противостояния религий и судьбы

народов зачастую решаются на полях

сражений, а за стол переговоров садятся

потом.

Проходит время, и оружие,

некогда бывшее грозным, устаревает

и уходит в прошлое, как и империи,

которые на нём держались . И пусть на

мечах и копьях висят бирки с инвентарными

номерами, а с рыцарских доспехов

служители музеев смахивают пыль.

Тысячи людей в разных странах

по-прежнему объединяет любовь к

старинному оружию боевым искусствам

и традициям. По наиболее известным

коллекциям доогнестрельного оружия

в Европе и Азии можно проследить, как

пересекались традиции восточных и

европейских мастеров, как менялась

структура армии и общества.

Главным

рычагом военной силы всегда была

верховная власть. И неудивительно,

что самые крупные коллекции

средневекового оружия оказались в

руках государственных музеев Парижа,

Мадрида и Вены. Тем не менее в числе

наиболее знаменитых частных собирателей

и экспертов значится американец

Джордж Камерон Стоун, чья коллекция

насчитывает более 4000 предметов, среди

которых - шедевры рыцарских доспехов

и восточного оружия. Кроме того,

Д.Стоун cтал автором известной книги

под названием “Словарь, устройство

и использование оружия и бронированной

одежды всех времен” с 4,5 тыс. иллюстраций.

В 1934 году коллекционер подарил своё

собрание музею Метрополитен в

Нью-Йорке, увеличив его экспозицию

до 15 тысяч предметов и поставив её в

ряд с лучшими коллекциями в мире.

Еще

одной выдающейся частной коллекцией

стал музей Д. Хиггинса, созданный в

Ворчестере (Массачусетс). Её история

началась в 1927 году, когда стальной

магнат и любитель оружия приобрел на

аукционе “Кристи” в Лондоне коллекцию

польского князя Радзивилла . В 1931 году

Д.Хиггинс строит здание, где и по сей

день находится единственный в CША

музей старинного оружия, насчитывающий

более восьми тысяч экспонатов.

Известным частным собранием

средневекового оружия в Западной

Европе стал музей Cтиберта, находящийся

во Флоренции. Его основал англичанин

Ф. Стиберт (1830 – 1906), родившийся и

проживший всю жизнь в Италии. В огромных

залах музея можно встретить кавалькаду

конных рыцарей, закованных в латы,

старинное оружие, средневековую

мебель и гобелены, посвященные великим

сражениям. Не случайно важное место

в коллекции занимает Исламский зал

, где выставлены средневековое оружие

Востока и макеты мусульманских

крепостей. Как ни странно, но развитие

военного дела в Европе связано именно

с нашествием иноверцев.

Тогда, в

732 году,в связи с угрозой вторжения

сарацинов, король франков Мартелл

раздал земли будущим защитникам,

сформировал конницу в шлемах и латах

и создал народное ополчение. Его

победа под Пуатье увеличила число

феодалов, получивших землю в награду

за службу. Так родилось рыцарство от

(немецкого слова ritter – всадник), а

тяжелая конница становится ударной

военной силой.

В это же время

итальянцы, испанцы и мусульмане

предпочитают легкие кольчуги, короткие

мечи и мобильность. Турки по-прежнему

сильны легкой конницей и лучниками,

стреляющими издалека, и по их образцу

англичане оснащаются щитами и сокращают

численность рыцарей, латы и воружение

которых могли весить до 40

килограммов.

Постепенно в недрах

рыцарства создается особая этика и

кодекс чести. Это уже не просто

принадлежность к определенному кругу,

это – образ жизни и судьба.

Будущий

рыцарь до 7 лет живёт в своей семье,

до 14 лет - при дворе сеньора в качестве

мальчика-пажа, до 21 года ходит в

оруженосцах, после чего посвящается

в рыцарский сан. Его обучают закону

божьему, этикету и семи рыцарским

добродетелям: верховой езде, владению

оружием, плаванию, охоте, игре в шашки,

сочинению стихов в честь будущей или

настоящей дамы сердца. Идеалы рыцарской

чести воспевала куртуазная литература,

поэзия менестрелей и трубадуров.

В

XI веке с легкой руки барона Жоффруа

де Трели первым, устроившего конные

состязания рыцарей, начинается эпоха

рыцарских турниров. Победитель

получает из рук прекрасной дамы

доспехи или боевого коня. И хотя

участники состязаний сражались,

используя тупое оружие, король Франции

Генрих II трагически погиб от осколка

копья, попавшего ему в глаз.

Чем же

воевали в средние века? У пехоты и

конницы важным оружием был лук,

появившийся в различных культурах

независимо друг от друга. При раскопках

находят стрелы и наконечники давностью

более восьми тысяч лет.

Конница

гуннов, аваров и турок применяла

небольшой (106 см) лук для стрельбы на

скаку. Он был короче и мощнее

классического английского и мог

пробивать доспехи, а дальность полета

турецкой стрелы поражает и сегодня.

Однажды османский султан Селим Третий

пустил стрелу, которая пролетела 889

м.

Арбалет, изобретенный более

двух с половиной тысяч лет назад в

Греции, использовался для обороны

крепостных стен и судов. Менее

скорострельный, чем лук, требовал

времени для перезарядки, но был мощней

его и стрелял более прицельно. В XV

веке защитники замков вводят в бой

арбалеты- гиганты весом до 40 килограмм.

Будучи оружием бесшумным и практичным,

английский военный арбалет дожил до

XIX века и мог посылать стрелу весом в

85 грамм на расстояние более четырехсот

метров.

Говорят, метательные машины

изобрели ассирийцы 2700 лет назад. Но

через триста лет эти машины оказываются