- •Глава 1. Исторический экскурс

- •§ 1.1. Становление психологической науки

- •§ 1.2. О становлении отечественной психологии

- •Глава 2. Человек как предмет познания

- •§ 2.1. Идея целостности и системный подход в изучении человека

- •§ 2.2. Человек и культура

- •§ 2.3. Процесс культурации

- •Глава 6. Сознание и познавательные процессы

- •§ 6.1. Загадки сознания

- •§ 6.2. Психические процессы

- •§ 6.3. Как человек воспринимает мир

- •§ 6.4. Как человек вспоминает

- •§ 6.5. Как человек понимает

- •§ 6.6. Как человек решает задачи

- •§ 6.7. Зачем человек осознает

- •Глава 7. Речь и мышление

- •§ 7.1. Речь, язык, языковое сознание

- •§ 7.2. Речевые механизмы. Виды и функции речи

- •§ 7.3. Формирование речи у детей

- •§ 7.4. Допонятийный и понятийный виды мышления

- •§ 7.5. Мышление как высший психический процесс. Интеллект

- •§ 7.6. Социальная информация

- •Глава 8. Психический склад личности

- •§ 8.1. Понятие личности

- •§ 8.2. Развитие личности и характер

- •§ 8.4. Индивидуальность и ее проявление

- •§ 8.5. Качества ума

- •§ 8.6. Интеллектуальный потенциал

- •§ 8.7. Потребности и мотивы личности

- •Глава 9. Эмоциональная сфера личности

- •§ 9.1. Человеческие эмоции и особенности их проявлений

- •§ 9.2. Эмоциональное развитие младенцев

- •§ 9.3. Высшие чувства

- •§ 9.4. Распознавание эмоций по выражению лица

- •Глава 11. Формирование личности

- •§ 11.1. Что такое "социализация"?

- •§ 11.2. Я-концепция

- •§ 11.3. Развитие ответственности личности в процессе социализации

- •§ 11.4. Семья как важнейший институт социализации

- •Глава 12. Личность как социальный феномен

- •§ 12.1. Ценностно-нормативная система личности

- •§ 12.2. Социальные установки

- •§ 12.3. Социальный характер и его проявление

- •Глава 13. Социализация в среде сверстников: традиции детской субкультуры

- •§ 13.1. Что такое "детская субкультура"?

- •§ 13.2. Освоение навыков взаимодействия с людьми в игровом общении детей

- •§ 13.3. Развитие навыков эмоциональной саморегуляции в детском сообществе

- •Глава 14. Условия личностной самореализации

- •§ 14.1. Понятие самореализации

- •§ 14.2. Сила "я" и самоуважение

- •§ 14.3. Потенциал лидерства

- •§ 14.4. Восприятие внешнего облика человека

- •§ 14.5. Коммуникативная компетентность

- •§ 14.6. Выбор субъективно-оптимального жизненного пути

- •§ 14.7. Условно-компенсаторные пути в самореализации

- •Глава 15. Личность в группе

- •§ 15.1. Социальные роли личности

- •§ 15.2. Вьшолнение социальных ролей

- •§ 15.3. Взаимовлияние личности и социальной роли

- •§ 15.4. Влияние социальных норм на личность

- •§ 15.5. Референтные группы и личность

- •Глава 16. Психология групп

- •§ 16.1. Виды групп и их функции

- •§ 16.2. Размер группы и ее структура

- •§ 16.3. Психологическая совместимость в группе

- •§ 16.5. Социально-психологический климат группы

- •Глава 17. Межличностное общение

- •§ 17.1. Функции общения

- •§ 17.2. Взаимное влияние людей в процессе межличностного общения

- •§ 17.3. Познание в процессе межличностного общения

- •§ 17.4. Типичные трудности и техника межличностного общения

- •Глава 19. Личностные конфликты и их преодоление

- •§ 19.1. Личностные конфликты

- •§ 19.2. Экзистенциальные кризисные ситуации

- •§ 19.3. Конструктивное преодоление личностных конфликтов и кризисов

- •Глава 20. Межличностные конфликтные ситуации и их преодоление

- •§ 20.1. Основные типы межличностных конфликтов и их развитие

- •§ 20.2. Способы разрешения межличностных конфликтных ситуаций

- •§ 20.3. Развитие навыков эффективного взаимодействия в сложных ситуациях человеческих отношений

- •Глава 21. Самоконтроль человека

- •§ 21.1. Состав, функция и виды самоконтроля человека

- •§ 21.2. Самоконтроль в сфере психических явлений

- •§ 21.3. Формирование самоконтроля

- •Глава 22. Защитные механизмы личности

- •§ 22.1. Теория защитных механизмов

- •§ 22.2. Защитные механизмы и неврозы

- •§ 22.3. Интеллектуальные защиты

- •§ 22.4. Развитие защитных механизмов у детей и подростков

- •§ 22.4. Развитие защитных механизмов у детей и подростков

- •Глава 29. Резервы психики

- •§ 29.1. Реальность и возможности

- •§ 29.2. Резервы в развитии

- •§ 29.3. Резервы в деятельности

- •§ 29.4. Приемы активизации резервов

- •§ 29.5. Активизация компенсаторных механизмов

- •§ 29.6. Аутогенная тренировка

- •Глава 30. Психология менеджмента

- •§ 30.1. Исторический аспект

- •§ 30.2. Профессионально важные качества и подготовка менеджеров

- •§ 30.3. Управление мотивацией

- •§ 30.4. Обеспечение качества

- •§ 30.5. Профессиональное долголетие менеджера

- •Глава 31. Человек в политике

- •§ 31.1. Психология политической деятельности

- •§ 312. Психологическое содержание труда в политике

- •§ 31.3. Психологические средства в политике

- •Глава 32. Психология массовидных явлений

- •§ 32.1. Определение психолого-политических массовидных явлений

- •§ 32.2. Характеристика массовидных явлений, исполняющих политику

- •§ 32.3. Характеристика массовидных явлений, формирующих политику

- •§ 32.4. Психология совокупностей людей, повинующихся политике

- •§ 32.5. Психология групп людей, распространяющих политику

- •Глава 33. Человек в экономике

- •§ 33.1. Человек - хозяйствующий субъект

- •§ 33.2. Экономическое сознание и экономическое поведение

- •§ 33J. Психология предпринимательства

- •§ 33.4. Психология денег

- •§ 33.5. Экономико-психологическая адаптация

- •Глава 34. Человек в образовательных системах

- •§ 34.1. Образовательные системы

- •§ 34.2. Мотивация учения

- •§ 34.3. Психология поведения школьников

- •§ 34.4. Психология педагогического общения и деятельности

§ 6.3. Как человек воспринимает мир

Фигура и фон. Как говорят психологи, все, что человек воспринимает, он воспринимает как фигуру на фоне. Фигура — это то, что ясно, отчетливо осознается, что человек описывает, сообщая, что он воспринимает (видит, слышит и пр.). Но при этом любая фигура обязательно воспринимается на некотором фоне. фон - это нечто неотчетливое, аморфное, неструктурированное. Например, свое имя мы услышим даже в шумной компании - оно обычно сразу выделяется как фигура на звуковом фоне. Психология призывает, однако, не ограничиваться бытовыми примерами и проверять свои утверждения в экспериментах.

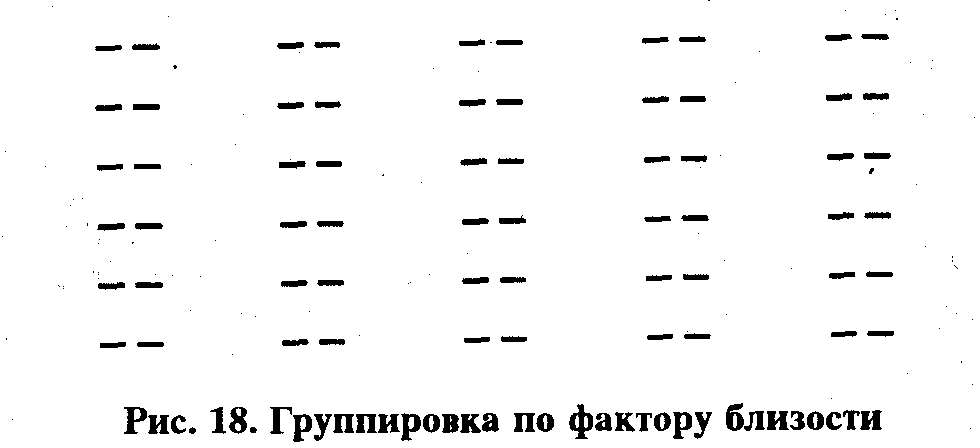

При зрительном предъявлении, как установлено, статус фигуры приобретает поверхность с четкими границами, обладающая меньшей площадью. В фигуру объединяются такие элементы изображения, которые сходны по размеру, форме, обладающие симметричностью, движущиеся в одном направлении, расположенные наиболее близко друг к другу и т.д. Сознание воспринимает фигуру, группируя элементы изображения по фактору близости. Черточки на рисунке 18 воспринимаются как сгруппированные в колонки по две, а не просто как черточки на белом фоне.

Если испытуемому предъявлять на левое и правое ухо разные сообщения и просить повторять вслух одно из них, то испытуемый легко справляется с такой задачей. Но он не осознает в это время другое сообщение, не помнит его, не может сказать, ни о чем там шла речь, ни даже на каком языке оно говорилось. В лучшем случае он может сказать, была ли там музыка или речь, говорил ли женский или мужской голос. Неповторяемое сообщение в таком эксперименте психологи называют затененным, оно как бы находится в тени, в фоне. Тем не менее испытуемый как-то реагирует на это сообщение. Он, например, сразу осознает появление в нем своего имени. Вот один из экспериментов, подтверждающих восприятие затененного сообщения. В повторяемом сообщении даются предложения, содержащие слова-омонимы, например; "Он нашел КЛЮЧ на поляне", а в затененное сообщение для одних испытуемых включается слово "ВОДА", а для других испытуемых -"ДВЕРЬ". Затем испытуемых просят из многих предъявленных им предложений узнать те, которые они повторяли. Среди предъявленных предложений есть такие: "Он нашел родник на поляне" и "Он нашел отмычку на поляне". Оказалось, что первые испытуемые уверенно опознают предложение про родник, а вторые - столь же уверенно опознают предложение про отмычку. И, разумеется, испытуемые обеих групп ничего не могли воспроизвести из затененного сообщения, т.е. ничего о нем не помнили.

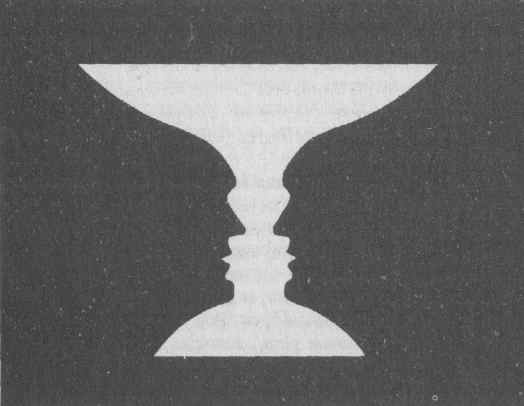

Относительность статуса фигуры и фона можно показать на примере двусмысленных рисунков (их называют также двойственными изображениями). В этих рисунках фигура и фон могут меняться местами, в качестве фигуры может осознаваться то, что при другом понимании рисунка понимается как фон. Обращение фигуры в фон и наоборот называется переструктурированием. Так, на известном рисунке датского психолога Э.Рубина (см. рис. 19) можно увидеть или два черных профиля на белом фоне, или

белую вазу на черном фоне. Отметим: если человек осознает оба изображения на таком двусмысленном рисунке, то затем, глядя на рисунок, никогда не сможет увидеть оба изображения одновременно. А если он будет стараться видеть только какое-то одно изображение из двух (например, вазу), то через некоторое время с неизбежностью увидит другое (профили).

Рис. 19. Фигура Рубина: два черных профиля на белом фоне или белая ваза на черном фоне

Как это ни парадоксально звучит, но, осознавая воспринятое, человек всегда одновременно осознает, что он воспринял больше, чем в данный момент осознает. Законы восприятия - это экспериментально установленные принципы, в соответствии с которыми из множества раздражений, получаемых мозгом, выделяется осознаваемая фигура.

В качестве фигуры обычно выделяется то, что имеет для человека какой-то смысл, что связано с прошлым опытом, предположениями и ожиданиями воспринимающего человека, с его намерениями и жела--ниями. Это показано во многих экспериментальных исследованиях, но конкретные результаты существенно изменили взгляд на природу и процесс восприятия.

Закон последействия фигуры и фона. Константность восприятия. Человек предпочитает воспринимать (осознавать) то, что уже ранее видел. Это проявляется в серии законов. Закон последействия фигуры и фона гласит: то, что однажды человек воспринял как фигуру, имеет тенденцию к последействию, т.е. к повторному выделению в качестве фигуры; то, что однажды было воспринято как фон, имеет тенденцию и далее восприниматься как фон. Рассмотрим некоторые эксперименты, демонстрирующие проявление этого закона.

Испытуемым предъявлялись бессмысленные черно-белые изображения. (Такие изображения легко сделать любому: на небольшом листочке белой бумаги нужно лишь нарисовать черной тушью какие-нибудь ничего не значащие полосы так, чтобы соотношение объемов черного и белого цвета на листочке было примерно одинаковым.) В большинстве случаев испытуемые воспринимали белое поле как фигуру, а черное - как фон, т.е. видели изображение как белое на черном. Однако при некотором усилии они могли воспринимать предъявленное изображение и как черную фигуру на белом фоне. В предварительной ("обучающей") серии эксперимента испытуемым предъявлялось несколько сотен таких изображений, каждое примерно на 4 с. При этом им указывалось, изображение какого цвета (белого или черного) они должны увидеть как фигуру. Испытуемые старались "изо всех сил" увидеть именно то изображение как фигуру, на которое указывал экспериментатор. В "тестирующей" серии эксперимента, проводившейся через несколько дней, им предъявлялись как новые рисунки, так и изображения из предшествующей серии, а они должны были уже без всяких усилий воспринимать предъявленное так, как оно воспринимается само по себе, и сообщать, какое поле - белое или черное — видят как фигуру. Оказалось, что испытуемые имеют тенденцию воспринимать старые изображения так, как они это делали в обучающей серии (хотя в основном даже не узнавали эти изображения), т.е. повторно выделять ту же фигуру и не выделять тот же фон.

Предъявим испытуемому на доли секунды набор стимулов (это могут быть изображения или слова, звуки или показания прибора и пр.). Его задача опознать предъявленные стимулы. Некоторые из них он опознает безошибочно. В некоторых совершает ошибки, т.е. выделяет неправильную (с точки зрения инструкции) фигуру. Оказывается, при повторном предъявлении стимулов, в которых он до этого ошибся, испытуемый чаще случайного снова делает ошибки. Обычно он повторяет те же ошибки, которые сделал ранее ("последействует фигура"), иногда делает подряд разные ошибки ("последействует фон"). Феномен повторения ошибок восприятия, обнаруживаемый в разных экспериментах, является особенно неожиданным. Ведь для того, чтобы повторить ошибку при предъявлении того же самого стимула, испытуемый вначале должен опознать, что предъявленный стимул тот же самый, вспомнить, что в ответ на его предъявление он уже делал такую-то ошибку, т.е. по существу правильно его опознать, а затем уже повторить ошибку.

В некоторых двойственных изображениях человек никак не может увидеть второе изображение, даже несмотря на прямые подсказки экспериментатора. Но вот испытуемые рисуют картинку, включающую данное изображение, или подробно описывают увиденное, или высказывают возникающие в связи с картинкой ассоциации. Во всех таких случаях в ответах испытуемых обычно появляются элементы, связанные с гем смыслом картины, который они не осознают. Такое проявление неосознанного фона проявляется при смене задания или объекта восприятия.

Закон константности восприятия также говорит о влиянии прошлого опыта на восприятие: человек рассматривает окружающие его знакомые предметы как неизменные. Мы удаляемся от предметов или приближаемся к ним - они в нашем восприятии не изменяются в размерах. (Правда, если предметы достаточно удалены, они все-таки кажутся маленькими, например, когда мы смотрим на них из иллюминатора самолета.) Лицо матери, меняющееся в зависимости от условий освещения, расстояния, косметики, головных уборов и т.п., узнается ребенком как нечто неизменное уже на втором месяце жизни. Белую бумагу мы воспринимаем как белую даже при лунном освещении, хотя она отражает примерно столько же света, сколько черный уголь на солнце. Когда мы смотрим на колесо велосипеда под углом, то реально наш глаз видит эллипс, но мы осознаем это колесо как круглое. В сознании людей мир в целом стабильнее и устойчивее, чем, судя по всему, он есть на самом деле.

Константность восприятия - это во многом проявление влияния прошлого опыта. Мы знаем, что колеса круглые, а бумага белая, и поэтому их так и видим. Когда знание о реальных формах, размерах и цвете предметов отсутствует, то и феномен константности не проявляется. Один этнограф описывает: однажды в Африке он вместе с местным жителем - пигмеем вышел из леса. Вдалеке паслись коровы. Пигмей раньше никогда не видел коров издалека, а потому, к изумлению этнографа, принял их за муравьев - константность восприятия нарушилась.

Влияние на восприятие ожиданий и предположений. Еще один принцип восприятия: человек воспринимает мир в зависимости от того, что ожидает воспринять. На процесс выделения фигуры влияют предположения людей о том, что может быть им предъявлено. Мы гораздо чаще, чем сами представляем, видим то, что ожидаем увидеть, слышим то, что ожидаем услышать, и т.п. Если попросить человека с закрытыми глазами определить на ощупь, какой предмет ему дали в руки, то реальная металлическая твердость предъявленного предмета будет ощущаться как мягкость резины до тех пор, пока испытуемый убежден, что данный ему объект является резиновой игрушкой. Если предъявлять изображение, которое с равным успехом может быть понято как цифра 13 или как буква В, то испытуемые без каких-либо сомнений воспринимают этот знак как 13, если он появляется в ряду чисел, и как букву В, если он появляется в ряду букв.

Человек легко восполняет пробелы в поступающей информации и вычленяет сообщение из шума, если он предполагает или заранее знает то, что ему будет предъявлено. Возникающие при восприятии ошибки очень часто вызваны обманутыми ожиданиями. Предъявим испытуемому на доли секунды изображение лица без глаз - как правило, он увидит лицо с глазами и будет уверенно доказывать, что на изображении действительно были глаза. Мы отчетливо слышим неразборчивое слово в шуме, если оно ясно из контекста. В эксперименте испытуемым показывались слайды, столь расфокусированные, что реальное опознание изображения было невозможным. Каждое следующее предъявление чуть-чуть улучшало фокусировку. Оказалось: испытуемые, которые при первых предъявлениях выдвигали ошибочные гипотезы о том, что им было показано, не могли правильно опознать изображение даже при таком качестве изображения, когда вообще никто не делает ошибок. Если 4-5 раз подряд показывать на экране две окружности с разными диаметрами, при этом каждый раз слева - с диметром, например, 22 мм, а справа - с диаметром 28 мм, а затем предъявить две равные окружности с диаметром 25 мм, то подавляющее большинство испытуемых уже непроизвольно ожидают увидеть неравные круги, а потому не видят (не осознают) их как равные. (Еще более ярко этот эффект проявится, если человеку с закрытыми глазами вначале класть в левую и правую руки разные по объему или по весу шары, а потом положить равные шары.)

Грузинский психолог И.Т.Бжалава предъявлял испытуемым, знающим немецкий и русский языки, список немецких слов. В конце этого списка стояло слово, которое можно было прочитать или как написанное латинскими буквами бессмысленное буквосочетание, или как написанное кириллицей осмысленное слово. Все испытуемые продолжали читать это буквосочетание по-немецки (т.е. относили к классу бессмысленных, но немецких слов), вообще не заметив осмысленного варианта его прочтения как русского слова. Американец Дж.Бэгби показывал детям через стереоскоп диапозитивы так, что разные глаза видели разное изображение. Испытуемые (мексиканцы и американцы) рассматривали сразу два изображения, одно - типичное для американской культуры (игра в бейсбол, девушка-блондинка и т.д.), а другое - типичное для мексиканской культуры (бой быков, черноволосая девушка и т.п.). Соответствующие фотографии имели сходство по форме, контуру основных масс, структуре и распределению света и теней. Хотя некоторые испытуемые замечали, что им предъявлены две картины, большинство видело только одну - ту, которая более типична для их опыта.

Итак, человек воспринимает информацию в зависимости от своих ожиданий. Но если его ожидания не оправдались, то он пытается найти этому какое-то объяснение, а потому его сознание наибольшее внимание уделяет новому и неожиданному. Резкий неожиданный звук вызывает поворот головы в сторону звука даже у только что родившихся младенцев. Дети-дошкольники дольше рассматривают новые изображения, а не те, с какими их предварительно знакомили, или выбирают для игры новые игрушки, а не те, которые им заранее показывали. У всех людей время реакции на редкие и неожиданные сигналы больше, чем на частые и ожидаемые, больше и время узнавания неожиданных сигналов. Сознание, иными словами, дольше работает над редкими и неожиданными сигналами. Новая и разнообразная среда в целом повышает психическое напряжение.

Неизменная информация не удерживается в сознании, поэтому человек не способен долго воспринимать и осознавать неизменяющуюся информацию. Неизменная информация достаточно быстро становится ожидаемой и даже вопреки желанию испытуемых ускользает из их сознания. Не меняющееся по яркости и цвету стабилизированное изображение (например, с помощью контактных линз, к которьм прикреплен источник света, двигающийся, тем самым, вместе с глазами) при всем старании испытуемого перестает осознаваться уже через 1—3 с после начала предъявления. Постоянный раздражитель умеренной интенсивности, действующий на слух (постоянный или строго периодический шум] или на кожу (одежда, наручные часы), очень скоро перестает замечаться. Цветовой фон при продолжительной фиксации теряет свою цветность и начинает выглядеть серым. Пристальное внимание к какому либо неизменному или равномерно покачивающемуся объекту нарушает нормальное течение сознания и способствует возникновению так называемых измененных состояний - медитативного и гипнотического Существует специальная техника гипнотизирования посредством фиксации какой-нибудь точки на потолке или стене, а также фиксация взгляда на предмете, находящегося на расстоянии примерно 25 см о глаз испытуемого.

Многократное повторение одного и того же слова или группы елов приводит к субъективному ощущению утраты смысла этих слов. Назовите вслух многократно какое-нибудь слово — иногда хватит и десятка повторений, чтобы возникло специфическое чувство потери смысла этого слова. На этом приеме построены многие мистические техники шаманские камлания, повторение словесных формул ("Господи, помилуй мя грешного" в православии, "ла илаха илла-л-лаху" (т.е. "нет бога кроме Аллаха") в исламе) и т.д. Многократное проговаривание подобных фраз ведет не только к утрате их смысла, но и, как говорят вое. точные мистики, к полному "опустошению сознания", что способствуем возникновению особых мистических состояний. Непрерывное говорение врача, повторяющего одни и те же формулы, способствует гипнотическому внушению. Усыпляюще действует на людей однообразно-монотонная архитектурная среда.

Автоматизированные действия (ходьба, чтение, игра на музыкальные инструментах, плавание и пр.) в силу своего однообразия также не вое принимаются выполняющим это действие человеком, не удерживаются в сознании. Ряд сложных задач, требующих наибольшей точности и мускульной координации (балетные танцы, бокс, меткая стрельба, быстропечатание на машинке), успешно выполняются только тогда, когда ош доведены до автоматизма и потому практически не воспринимаются сознанием. Обнаружен "эффект психического пресыщения": испытуемый не способен без вариаций выполнять однообразное задание в течение даже короткого времени и вынужден менять - иногда незаметно для себя - решаемую им задачу.

При скудности внешних воздействий у человека развиваются явления, сходные с утомлением: увеличиваются ошибочные действия, снижается эмоциональный тонус, развивается сонливость и т.д. В 1956 г. был проведен едва ли не самый известный эксперимент с длительным отсутствием информации (сенсорной изоляцией): за 20 долл. в день (что по тем временам было весьма значительной суммой) испытуемые-добровольцы лежали на кровати, их руки вставлялись в специальные картонные трубки, чтобы было как можно меньше осязательных стимулов, им одевали специальные очки, которые пропускали только рассеянный свет, слуховые раздражители маскировались беспрерывным шумом работающего кондиционера. Испытуемых кормили, поили, они по мере надобности могли заниматься своим туалетом, но все остальное время были максимально неподвижными. Надежды испытуемых, что они хорошо отдохнут в таких условиях, не оправдались. Участники эксперимента не могли ни на чем сконцентрироваться - мысли ускользали от них. Более 80% испытуемых стали жертвами зрительных галлюцинаций: стенки ходили ходуном, пол вращался, тело и сознание раздваивались, глазам становилось нестерпимо больно от яркого света и т.д. Никто из них не продержался более шести дней, а большинство потребовало прекратить эксперимент уже через три дня.

Роль осмысленности при выделении фигуры. Особую роль в выделении фигуры играет ее осмысленность для воспринимающего человека. Врач, рассматривающий рентгенограмму, шахматист, изучающий новую позицию в дебюте, охотник, узнающий птиц по полету с невероятных для обычного человека расстояний, - все они реагируют отнюдь не на бессмысленные картинки и видят в них совсем иное, чем люди, не умеющие читать рентгенограмму, играть в шахматы или охотиться. Бессмысленные ситуации трудны и мучительны для всех людей. Человек же всему пытается придать смысл. Мы вообще обычно воспринимаем только то, что понимаем. Если человек вдруг услышит, как разговаривают стены, то в большинстве случаев он не поверит тому, что стены действительно могут разговаривать, и будет искать этому какое-нибудь разумное объяснение: наличие спрятавшегося человека, магнитофона и т.п., или даже решит, что сам потерял рассудок.

Осмысленные слова опознаются существенно быстрее и точнее бессмысленных наборов букв при их зрительном предъявлении. В эксперименте с затененным сообщением, когда на разные уши подается разный текст, выяснилось, что из двух сообщений сам человек всегда выбирает то, которое имеет какой-либо понятный для него смысл, и как уже говорилось, практически не замечает то сообщение, за которым ему не надо следить. Но самое неожиданное: если осмысленное сообщение подается то на одно, то на другое ухо, то испытуемый, несмотря на все свои старания строго следить за сообщением, подаваемьм на одно определенное ухо, вынужденно переключает свое внимание на осмысленное сообщение, на какое бы ухо оно ни подавалось. Отчасти этот эффект можно продемонстрировать при предъявлении зрительной информации. Прочтите, пожалуйста, следующий ниже текст, обращая внимание только на подчеркнутые слова, написанные жирным шрифтом:

параллелепипед глаза гонщик воспринимают круиз окружающее информация перевернутым джигит. Однако мы снова и видим мир глупость в нормальной таблица ориентации садовод. Если одеть автомобиль очки, вертолет переворачивающие падающий домкрат изображение, моллюск то после сапоги длительной ТРЕНИРОВКИ пожалуйста ЧЕЛОВЕК астрономия СПОСОБЕН глубоководное СНОВА ловка ВИДЕТЬ МИР парус ТАКИМ, пятница КАК МЫ ЕГО четверг ПРИВЫКЛИ простокваша ОБЫЧНО корень ВИДЕТЬ.

При переходе осмысленного текста с одного шрифта на другой, как правило, возникает ощущение сбоя, а иногда и попытка прочитать текст, написанный другим шрифтом.

Осмысление мира во многом связано с использованием языка. Поэтому наше восприятие мира изменяется в зависимости от того, какими словами мы называем то, что видим. Люди, говорящие на разных языках, воспринимают мир чуть-чуть по-разному, потому что разные языки сами чуть-чуть по-разному описывают этот мир. Не случайно русские художники рисуют весну в виде очаровательной девушки (слово "весна" в русском языке женского рода), а немецкие художники - в виде красивого юноши (в соответствии с родом слова "весна" в немецком языке). Русскоязычные испытуемые, например, более склонны разделять в своем восприятии синее и голубое, чем англоязычные испытуемые, которые используют для обозначения этих двух цветов одно слово "blue".

Восприятие как процесс проверки гипотез. Огромное число ошибок, которые мы делаем при восприятии, связано не с тем, что мы нечто неправильно видим или слышим - наши органы чувств работают практически идеально, а с тем, что мы неправильно это понимаем. Однако именно благодаря нашему умению осмысливать воспринятое мы совершаем открытия и воспринимаем гораздо больше того, что воспринимается нашими органами чувств. Прошлый опыт и предвидение будущего расширяют получаемую нашими органами чувств информацию. Мы используем эту информацию, чтобы проверять гипотезы относительно того, что находится перед нами. Восприятие - это активный процесс получения информации для проверки гипотез об окружающем мире.

Не удивительно, что восприятие тесно связано с движением, действием. Очевидно, что движение необходимо для получения нужной информации. Любой объект должен попасть в поле зрения, чтобы его можно было увидеть; его нужно взять в руки, чтобы пощупать, и т.п. Хотя механизмы, управляющие такими движениями, весьма сложны, мы не будем их здесь рассматривать. Однако роль движения в восприятии не только (и даже не столько) в этом. Прежде всего отметим микродвижения органов чувств. Они способствуют удержанию в сознании неизменных стимулов, которые, как мы помним, имеют тенденцию быстро исчезать из сознания. У человека постоянно смещаются точки кожной чувствительности: тремор пальцев, кистей рук, туловища, который не позволяет стабилизировать мышечные ощущения: непроизвольные микродвижения глаза не дают возможности удерживать взгляд на заданной точке и т.д. Все это способствуют такому изменению внешней стимуляции, чтобы воспринимаемое сохранялось в сознании, но в то же время не нарушалось постоянство воспринимаемых объектов.

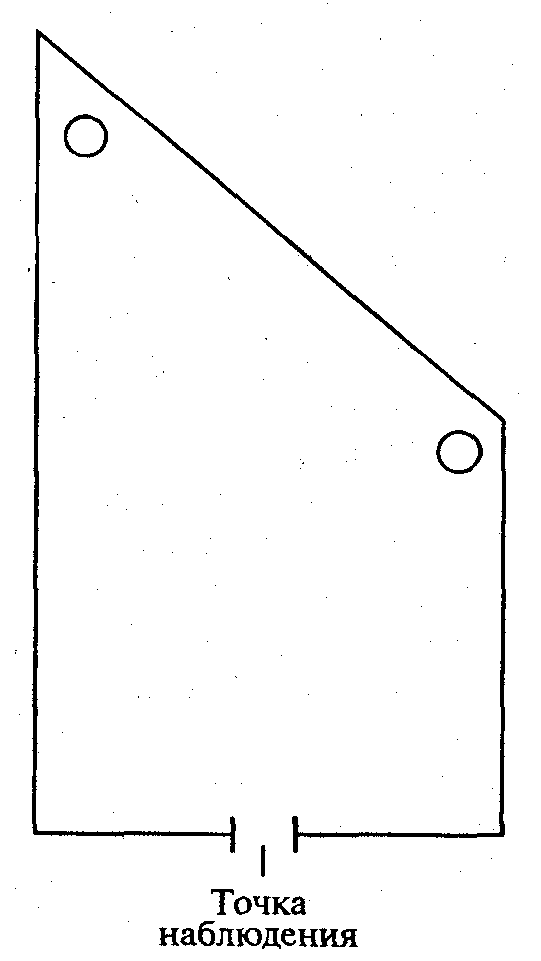

Однако главная роль действия в восприятии заключается в проверке возникающих гипотез. Рассмотрим соответствующий пример. Американский психолог А.Эймс сконструировал особую комнату (ее называют "комнатой Эймса"), дальняя стена которой расположена не под прямым углом к боковым стенам, как это обычно бывает, а под очень острым углом к одной стене и соответственно под тупым углом к другой (см. рис. 20). Благодаря ложной перспективе, созданной в том числе узорами на стенах, наблюдатель, сидевший у смотрового устройства, воспринимал эту комнату прямоугольной. Если в дальний (скошенный) острый угол такой комнаты поставить предмет или незнакомого человека, они кажутся резко уменьшенными в размере. Эта иллюзия сохраняется, если даже сообщить наблюдателю об истинной форме комнаты. Однако стоит наблюдателю совершить какое-нибудь действие в этой комнате (дотронуться палкой до стены, бросить мяч в противоположную стену), то иллюзия исчезает - комната начинает видеться в соответствии с ее реальной формой. (О роли прошлого опыта говорит тот факт, что иллюзия вообще не возникает, если наблюдатель видит хорошо знакомого ему человека, например, мужа или жену, сына и т.д.). Итак, человек формирует гипотезу о том, что он воспринимает (например, видит или слышит), а с помощью своих действий проверяет справедливость этой гипотезы. Наши действия корректируют наши гипотезы, а вместе с ними и наши восприятия.

Как показывают исследования, невозможность совершать движения не позволяет учиться воспринимать мир. Впрочем, такие эксперименты, которые разрушают процесс восприятия, разумеется, не проводились на детях. Удобными объектами для экспериментаторов были котята и детеныши обезьян. Вот описание одного из таких экспериментов. Новорожденные котята большую часть времени находились в темноте, где могли свободно двигаться. На свету они помещались в специальные корзины, которые вращались наподобие карусели. Котенок, в корзине которого были проделаны отверстия для лап, и который, тем самым, мог вращать карусель, впоследствии не имел зрительных дефектов. Котенок же, который пассивно сидел в корзине и не мог производить в ней никаких движений, впоследствии делал серьезные ошибки при различении формы предметов.

Рис. 20. Иллюзия величины видимого объекта: план комнаты Эймса

В этом разделе мы обращали главное внимание на активность восприятия как психического процесса. Ряд важных, но частных вопросов (например, восприятие времени, движения, глубины, речи, цвета и пр.) остался за рамками нашего рассмотрения. Желающим более подробно ознакомиться с психологией восприятия следует обратиться к специальной литературе.