- •Глава 1. Исторический экскурс

- •§ 1.1. Становление психологической науки

- •§ 1.2. О становлении отечественной психологии

- •Глава 2. Человек как предмет познания

- •§ 2.1. Идея целостности и системный подход в изучении человека

- •§ 2.2. Человек и культура

- •§ 2.3. Процесс культурации

- •Глава 6. Сознание и познавательные процессы

- •§ 6.1. Загадки сознания

- •§ 6.2. Психические процессы

- •§ 6.3. Как человек воспринимает мир

- •§ 6.4. Как человек вспоминает

- •§ 6.5. Как человек понимает

- •§ 6.6. Как человек решает задачи

- •§ 6.7. Зачем человек осознает

- •Глава 7. Речь и мышление

- •§ 7.1. Речь, язык, языковое сознание

- •§ 7.2. Речевые механизмы. Виды и функции речи

- •§ 7.3. Формирование речи у детей

- •§ 7.4. Допонятийный и понятийный виды мышления

- •§ 7.5. Мышление как высший психический процесс. Интеллект

- •§ 7.6. Социальная информация

- •Глава 8. Психический склад личности

- •§ 8.1. Понятие личности

- •§ 8.2. Развитие личности и характер

- •§ 8.4. Индивидуальность и ее проявление

- •§ 8.5. Качества ума

- •§ 8.6. Интеллектуальный потенциал

- •§ 8.7. Потребности и мотивы личности

- •Глава 9. Эмоциональная сфера личности

- •§ 9.1. Человеческие эмоции и особенности их проявлений

- •§ 9.2. Эмоциональное развитие младенцев

- •§ 9.3. Высшие чувства

- •§ 9.4. Распознавание эмоций по выражению лица

- •Глава 11. Формирование личности

- •§ 11.1. Что такое "социализация"?

- •§ 11.2. Я-концепция

- •§ 11.3. Развитие ответственности личности в процессе социализации

- •§ 11.4. Семья как важнейший институт социализации

- •Глава 12. Личность как социальный феномен

- •§ 12.1. Ценностно-нормативная система личности

- •§ 12.2. Социальные установки

- •§ 12.3. Социальный характер и его проявление

- •Глава 13. Социализация в среде сверстников: традиции детской субкультуры

- •§ 13.1. Что такое "детская субкультура"?

- •§ 13.2. Освоение навыков взаимодействия с людьми в игровом общении детей

- •§ 13.3. Развитие навыков эмоциональной саморегуляции в детском сообществе

- •Глава 14. Условия личностной самореализации

- •§ 14.1. Понятие самореализации

- •§ 14.2. Сила "я" и самоуважение

- •§ 14.3. Потенциал лидерства

- •§ 14.4. Восприятие внешнего облика человека

- •§ 14.5. Коммуникативная компетентность

- •§ 14.6. Выбор субъективно-оптимального жизненного пути

- •§ 14.7. Условно-компенсаторные пути в самореализации

- •Глава 15. Личность в группе

- •§ 15.1. Социальные роли личности

- •§ 15.2. Вьшолнение социальных ролей

- •§ 15.3. Взаимовлияние личности и социальной роли

- •§ 15.4. Влияние социальных норм на личность

- •§ 15.5. Референтные группы и личность

- •Глава 16. Психология групп

- •§ 16.1. Виды групп и их функции

- •§ 16.2. Размер группы и ее структура

- •§ 16.3. Психологическая совместимость в группе

- •§ 16.5. Социально-психологический климат группы

- •Глава 17. Межличностное общение

- •§ 17.1. Функции общения

- •§ 17.2. Взаимное влияние людей в процессе межличностного общения

- •§ 17.3. Познание в процессе межличностного общения

- •§ 17.4. Типичные трудности и техника межличностного общения

- •Глава 19. Личностные конфликты и их преодоление

- •§ 19.1. Личностные конфликты

- •§ 19.2. Экзистенциальные кризисные ситуации

- •§ 19.3. Конструктивное преодоление личностных конфликтов и кризисов

- •Глава 20. Межличностные конфликтные ситуации и их преодоление

- •§ 20.1. Основные типы межличностных конфликтов и их развитие

- •§ 20.2. Способы разрешения межличностных конфликтных ситуаций

- •§ 20.3. Развитие навыков эффективного взаимодействия в сложных ситуациях человеческих отношений

- •Глава 21. Самоконтроль человека

- •§ 21.1. Состав, функция и виды самоконтроля человека

- •§ 21.2. Самоконтроль в сфере психических явлений

- •§ 21.3. Формирование самоконтроля

- •Глава 22. Защитные механизмы личности

- •§ 22.1. Теория защитных механизмов

- •§ 22.2. Защитные механизмы и неврозы

- •§ 22.3. Интеллектуальные защиты

- •§ 22.4. Развитие защитных механизмов у детей и подростков

- •§ 22.4. Развитие защитных механизмов у детей и подростков

- •Глава 29. Резервы психики

- •§ 29.1. Реальность и возможности

- •§ 29.2. Резервы в развитии

- •§ 29.3. Резервы в деятельности

- •§ 29.4. Приемы активизации резервов

- •§ 29.5. Активизация компенсаторных механизмов

- •§ 29.6. Аутогенная тренировка

- •Глава 30. Психология менеджмента

- •§ 30.1. Исторический аспект

- •§ 30.2. Профессионально важные качества и подготовка менеджеров

- •§ 30.3. Управление мотивацией

- •§ 30.4. Обеспечение качества

- •§ 30.5. Профессиональное долголетие менеджера

- •Глава 31. Человек в политике

- •§ 31.1. Психология политической деятельности

- •§ 312. Психологическое содержание труда в политике

- •§ 31.3. Психологические средства в политике

- •Глава 32. Психология массовидных явлений

- •§ 32.1. Определение психолого-политических массовидных явлений

- •§ 32.2. Характеристика массовидных явлений, исполняющих политику

- •§ 32.3. Характеристика массовидных явлений, формирующих политику

- •§ 32.4. Психология совокупностей людей, повинующихся политике

- •§ 32.5. Психология групп людей, распространяющих политику

- •Глава 33. Человек в экономике

- •§ 33.1. Человек - хозяйствующий субъект

- •§ 33.2. Экономическое сознание и экономическое поведение

- •§ 33J. Психология предпринимательства

- •§ 33.4. Психология денег

- •§ 33.5. Экономико-психологическая адаптация

- •Глава 34. Человек в образовательных системах

- •§ 34.1. Образовательные системы

- •§ 34.2. Мотивация учения

- •§ 34.3. Психология поведения школьников

- •§ 34.4. Психология педагогического общения и деятельности

§ 17.4. Типичные трудности и техника межличностного общения

Вернемся к результатам анализа нашего повседневного общения. По-видимому, все ситуации, которые вы внесли в табл. 6, различаются по степени значимости, вашей личной удовлетворенности этим общением, а также по другим характеристикам. Возможно, некоторые из этих ситуаций вы могли бы выделить как наиболее трудные для вас.

Таким образом, можно говорить о субъективной оценке трудности той или иной ситуации общения для человека. Чаще всего люди испытывают трудности в тех ситуациях, в которых отсутствует цель, недостаточно ресурсов и по тем или иным причинам самооценка занижена. В результате перечисленных причин возникает неуверенность в себе. Состояние неуверенности в себе возникает периодически у каждого человека. Однако если оно повторяется, то может перейти в чувство, а затем закрепиться уже как свойство личности.

Методы активного слушания

Часто нам мешает слушать сосредоточенность на собственных мыслях или желаниях. Иногда получается так, что формально мы слышим партнера, а по существу - нет. Это хорошо иллюстрируется диалогом из киножурнала "Ералаш". Два мальчика - толстый и тонкий — сидят на школьном подоконнике. Один из них очищает мандарин на глазах у другого и медленно, с аппетитом съедает его. Другой мальчик говорит:

"Вот если бы у меня был мандарин, я бы с тобой поделился." Толстый отвечает, глядя в пространство: "Да... Жаль, что у тебя нет мандарина". Формально диалог состоялся, но понимание не достигнуто.

Чтобы лучше понять собеседника, рекомендуется использовать техники активного слушания: дословного повторения и перефразирования.

Дословное повторение - воспроизведение части высказывания партнера или целой его фразы. Например:

- Я не согласен с тем, чтобы эту работу мы выполняли вдвоем с Сергеем. Нам невозможно будет договориться. Мы просто увязнем в словах.

- Увязнете в словах?

- Ну, конечно. Ты понимаешь, что такое соединить меня с Сергеем в одну команду? У каждого свои представления, как нужно делать этот проект, свои идеи.

- Свои идеи?

- Конечно. Так пусть лучше будет два проекта.

- Два проекта...

Дословное повторение помогает нам самим сосредоточиться на словах партнера и неотрывно следить за нитью его рассуждений. Партнеру повторы дают понять, что его слышат, причем слышат настолько хорошо, чтобы быть в состоянии воспроизвести его слова. Для того, чтобы повторения звучали естественно, можно начинать их с вводной фразы:

"Как я понял вас ...", "Итак, ты считаешь ..." и т.п.

Перефразирование — краткое воспроизведение основного содержания речи партнера, сути его высказывания. Например:

- Пусть будет два проекта, два решения. Пусть будет соревнование проектов, а не наше личное соревнование внутри проектной группы. Так будет лучше для дела. Пусть победит лучший проект. Если это будет проект Сергея, а не мой, что ж... Я с этим соглашусь, в конце концов. Если меня убедят, что это действительно так.

- Итак, ты предлагаешь, чтобы вы сделали два независимых проекта и потом был выбран лучший?

Здесь мы воспроизводим высказывания партнера в сокращенном, обобщенном виде, кратко формулируем самое существенное в его словах. Начать можно с вводной фразы: "Твоими основными идеями, как я понял, являются ..."; "Другими словами, вы считаете, что ..." и др.

Задание 7.

Попробуйте использовать дословное повторение и Перефразирование в беседе со знакомыми или незнакомыми людьми. Попробуйте определить, в каких случаях более эффективен первый метод и в каких - второй. Установите, какой из методов в большей степени подходит именно вам.

Резюме

Общение - это процесс взаимодействия между людьми, в ходе которого возникают, проявляются и формируются межличностные отношения. Общение предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями и попытками взаимного влияния. Функции общения многообразны: оно является решающим условием становления каждого человека как личности, осуществления личностных целей и удовлетворения важнейших потребностей; оно составляет внутренний механизм совместной деятельности людей и является важнейшим источником информации для человека.

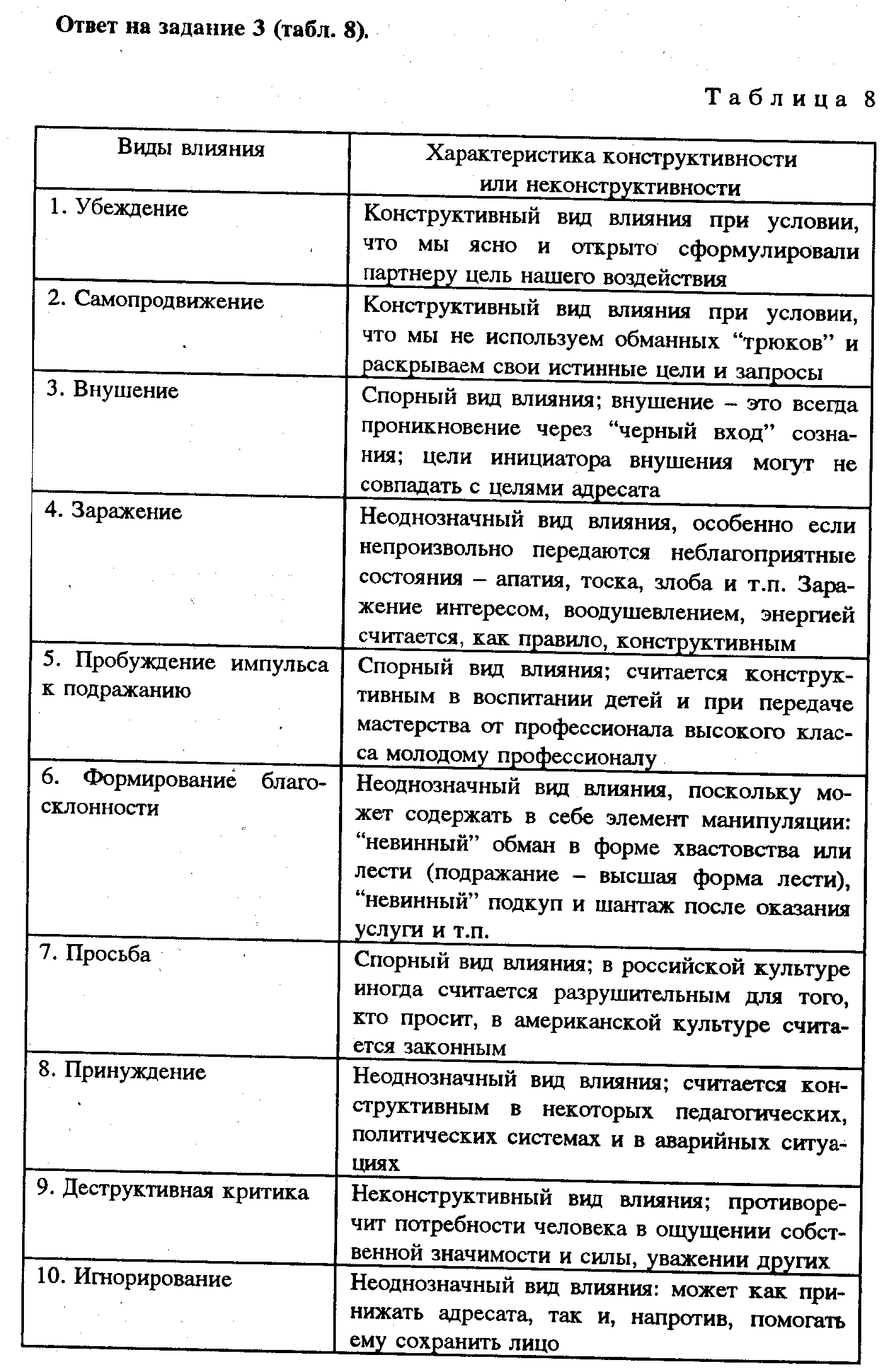

В процессе межличностного общения люди сознательно или неосознанно влияют на психическое состояние, чувства, мысли и поступки друг друга. Целью влияния является реализация человеком своих личностных потребностей, таких, как потребность в уважении, одобрении, любви, принадлежности к группе, общественном признании, независимости, психологическом комфорте и др. Многие из этих потребностей не могут быть удовлетворены без помощи или вне участия других людей. В процессе влияния эффективно используются различные психологические средства: вербальные, паралингвистические или невербальные. Однако не всякое влияние будет конструктивным для обоих участников взаимодействия, т.е. удовлетворяющим личностные потребности обоих и, по крайней мере, не противоречащим им. Такие виды влияния, как убеждение и самопродвижение, могут рассматриваться в большинстве случаев как конструктивные; деструктивная критика и манипуляция -как разрушительные; внушение, заражение, стимуляция к подражанию, формирование благосклонности, просьба, принуждение и игнорирование - как неоднозначные. Их конструктивность зависит от конкретных целей влияния, ситуации и особенностей исполнения.

В процессе общения каждый человек испытывает свои индивидуальные трудности. Вместе с тем некоторых общих затруднений можно избежать, если систематически использовать методы ведения беседы, ежедневно тренируя свои практические навыки в их использовании. "Малый" разговор и искусство задавать вопросы могут помочь вам разговорить собеседника, методы дословного воспроизведения его высказываний и перефразирования - понять его.

Ответ на задание 4.

Отец использовал манипуляцию с "невинным" обманом для того, чтобы испугать мальчика и добиться от него невольного признания. Манипуляция имела успех, и мальчик был осмеян за свой страх и свое признание. Вынужденная честность получила отрицательное подкрепление.

Такой способ поведения со стороны отца вряд ли можно назвать конструктивным. Ребенок в следующий раз будет хитрее: теперь он получил модель манипуляции и сможет сам использовать ее еще до того, как она будет исполь-чована против него. У каждого человека в душе есть "струны", на которых можно "сыграть". Отец ребенка не составляет исключения. Ему придется, по-видимому, "пожать" то, что он "посеял".

С другой стороны, манипуляция может оказаться все же предпочтительнее грубого принуждения или деструктивной критики, так как их действие еще более разрушительно.