- •Раздел 1. Общие положения по проектированию оснований и фундаментов

- •1.3. Основные положения проектирования оснований и фундаментов по предельным состояниям. Виды предельных состояний.

- •1.4. Первая группа предельных состояний.

- •1.5. Вторая группа предельных состояний. Виды деформации зданий. Причины развития неравномерных осадок оснований.

- •1.6. Технико-экономические показатели проектных решений

- •Раздел 2. Фундаменты, возводимые в открытых котлованах

- •Раздел 3. Свайные фундаменты

- •3.1. Область применения свайных фундаментов.

- •3.2. Классификация свай по способам изготовления, форме поперечного и продольного сечений, материалу, условиям передачи нагрузки на грунты.

- •3.4. Сваи, изготавливаемы в грунте (набивные). Типы набивных свай по способу изготовления: сваи без оболочки, с извлекаемой оболочкой, с неизвлекаемой оболочкой.

- •3.5. Особенности взаимодействия с грунтом свай-стоек и висячих свай.

- •3.6. Определение несущей способности свай-стоек при действии вертикальной нагрузки по прочности материала сваи и прочности грунта.

- •3.7 Висячие сваи

- •3.9 Расчет свайных фундаментов с низким ростверком

- •Раздел 4. Фундаменты глубокого заложения

- •4.2 Сваи-оболочки.

- •4.3.Опускные колодцы

- •4.4.Кессоны

- •Раздел 5. Методы преобразования строительных свойств оснований

- •5.1. Классификация методов.

- •5.2.Конструктивные методы улучшения условий работы грунтов.

- •5.3.Методика стандартного уплотнения грунтов

- •5.4. Поверхностное уплотнение

- •5.5. Глубинное уплотнение

- •5.6. Закрепление грунтов

- •5.7.Геотехнический контроль. Природоохранные мероприятия.

- •Раздел 6. Проектирование котлованов. Защита подвальных помещений и фундаментов от подземных вод и сырости

- •6.1.Общие положения. Терминология. Состав проекта производства и организации работ по устройству котлованов. Требования предъявляемые к проекту.

- •6.2. Определение размеров котлованов с учетом плановых размеров фундамента, способа производства работ, пространства при необходимости крепления откосов.

- •6.3 Обеспечение устойчивости откосов котлованов.

1.6. Технико-экономические показатели проектных решений

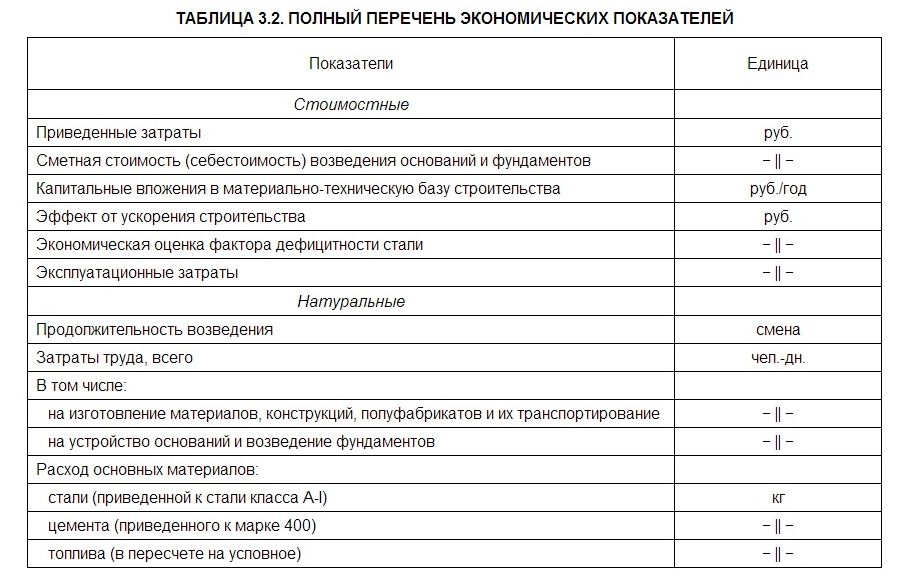

Под технико-экономическими показателями оснований и фундаментов зданий и сооружений понимаются технические и экономические характеристики проектного решения. К техническим показателям относятся тип оснований и конструкции фундаментов, расчетные данные о деформируемости и прочности грунтов основания (ожидаемые осадки, перемещения, крены и т.п.), данные об использовании прочности материала фундаментов, материалоемкость. к экономическим показателям относятся приведенные затраты, сметная стоимость (себестоимость), трудоемкость изготовления и возведения, продолжительность работ, капитальные вложения в материально-техническую базу строительства, эксплуатационные расходы (если деформируемость оснований требует дополнительных затрат на ремонт или усиление конструкций зданий либо сооружений для обеспечения их пригодности в течение эксплуатационного периода). Полный перечень экономических показателей приведен в табл. 3.2.

Оптимальное проектное решение принимается по минимуму приведенных затрат [1]. Приведенные затраты определяются с учетом себестоимости возведения основания и фундаментов, капитальных вложений в материально-техническую базу строительства, эксплуатационных затрат, фактора дефицитности материальных ресурсов и экономического эффекта, который может быть получен в случае сокращения общей продолжительности строительства.

Раздел 2. Фундаменты, возводимые в открытых котлованах

2.1. Виды фундаментов: По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными (монолитными или сборными), плитными и свайными. Столбчатые фундаменты подходят для домов облегченной конструкции без подвалов. Плитные фундаменты сооружают при высоком уровне грунтовых вод (особенно напорном), а также при неравномерно сжимаемом, слабом грунте. Свайные фундаменты целесообразно возводить при неравномерно деформируемых, слабых основаниях.

Конструкция ленточных фундаментов:

Ленточный фундамент используют при строительстве домов с тяжёлыми стенами (бетонными, каменными, кирпичными) или с тяжёлыми перекрытиями, в зданиях с подвалом.

Выполнены в виде заглубленных в землю лент на которые передается нагрузка от несущих элементов, таких как стены, колонны. Ленты опираются на распределительные подушки- фундаментные плиты (для передачи усилия от стен и колонн на большую площадь грунта).

-монолитные, выполняемые на строительной площадке.

-сборные выполняются из железобетонных типовых блоков (ФБС).Состоят из нескольких рядов блоков, нижний ряд блоков имеет трапециевидную форму.

По материалу:

-бутобетонные — из бетона с крупным заполнителем

-железобетонные из бетона классов В15-В30 и арматуры.

-кирпичные из глиняного полнотелого кирпича.

Номенклатура сборных фундаментных подушек:

Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение наименования конструкции (ФЛ), ее ширину и длину в дециметрах (значение длины округляют до целого числа).

Во второй группе указывают группу плиты по несущей способности.

Для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, в третью группу марки включают показатель проницаемости бетона, обозначаемый прописной буквой: Н - нормальной проницаемости, П - пониженной проницаемости, О - особо низкой проницаемости.

В третью группу, в случае необходимости, включают также дополнительные конструктивные характеристики (наличие закладных изделий и выпусков арматуры), обозначаемые в марке арабскими цифрами или строчными буквами.

Пример условного обозначения (марки) плиты шириной 1600 мм, длиной 2380 мм, второй группы по несущей способности, на среднее давление на основание 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), при толщине стены 160 мм: ФЛ16.24-2

То же, плиты шириной 1000 мм, длиной 1180 мм, третьей группы по несущей способности, на среднее давление на основание 0,45 МПа (4,5 кгс/см2), при толщине стены 300 мм, из бетона пониженной проницаемости:ФЛ10.12-3-П

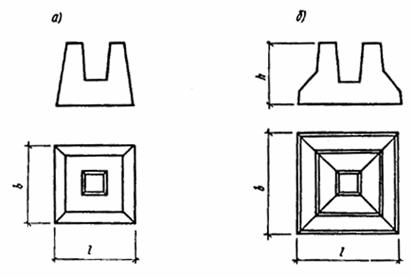

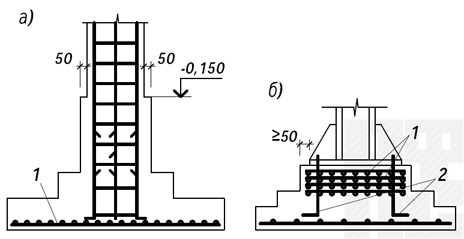

Фундаменты под метал. И жб колонны: Монолитные с применением многооборачиваемой инвентарной опалубки(р.1;2), сборные жб из одного блока(р.3), сборно-монолитные(р.4;5)

Монолит.фунд. стаканного типа со ступенчатой плит. частью(1)

Монолитные фундаменты с пирамидальной плитной частью(2)

Сборные железобетонные фундаменты(а-пирамидальные;б-с уширением плитной части)(3)

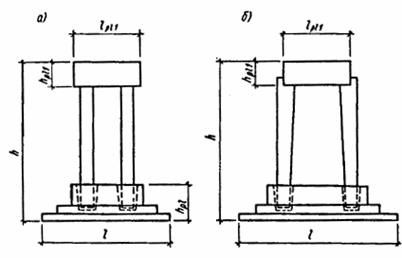

Сборно-монолитные фундаменты с подколонниками рамного типа(а-для зданий без подвала;б-для зданий с подвалом)(4)

3

2

1

4

5

Сопряжение сборных колонн

с фундаментом осуществляется с помощью

стакана , монолитных — соединением

арматуры колонн с выпусками из фундамента

(а), стальных — креплением башмака

колонны к анкерным болтам, забетонированным

в фундаменте (б).

2.2Назначение глубины заложения: определяется с учетом:

- назначения, а также конструктивных особенностей сооружения (наличия и размеров подвалов, фундаментов под оборудование и т.д.);

– размера и характера нагрузок и воздействий на фундаменты;

– глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, фундаментов под оборудование, глубины прокладки коммуникаций;

– существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;

– инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, пустот, образовавшихся вследствие растворения солей и пр.);

– гидрогеологических условий площадки (уровней подземных вод и верховодки, а также возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения, агрессивности подземных вод и т.п.);

– глубины сезонного промерзания грунтов

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамента, при наличии бетонной подготовки — до низа ее.

Фундаменты сооружения или его отсека, как правило, должны закладываться на одном уровне. При заложении ленточных фундаментов смежных отсеков на разных отметках переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами. Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступа — не более 60 см. Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва.

Допустимая разность отметок заложения соседних столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

Столбчатые фундаменты, разделенные осадочным швом, следует располагать на одном уровне.Фундаменты проектируемого сооружения, непосредственно примыкающие к фундаментам существующего, рекомендуется принимать на одной отметке. Переход на большую глубину - устройство шпунтовой стенки или другого ограждения При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется:

– предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта на 10-15 см;

– избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта малой толщины, если его строительные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя;

– закладывать фундаменты выше уровня подземных вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

При необходимости заложения фундаментов ниже уровня подземных вод следует предусматривать методы производства работ, сохраняющие структуру грунта.

Если глубина заложения фундаментов по условиям несущей способности и деформируемости грунтов основания оказывается чрезмерно большой, рекомендуется применение мероприятий по улучшению строительных свойств грунтов основания или переход на свайные фундаменты.

Одним из основных факторов, определяющих заглубление фундаментов, является глубина сезонного промерзания грунтов. Деформации основания при морозном пучении и последующем оттаивании,неравномерны вследствие неоднородности грунта по степени его пучинистости и различия температурных условий, в которых могут находиться грунты под отдельными фундаментами.

Исключение возможности промерзания грунтов под подошвой фундаментов обеспечивается:

– в период эксплуатации — соответствующей глубиной их заложения, принимаемой в зависимости от вида и состояния грунтов, положения уровня подземных вод, нормативной глубины сезонного промерзания, теплового режима сооружения и пр.;

– в период строительства — соответствующими защитными мероприятиями.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин их сезонного промерзания (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов. При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов следует определять, на основе теплотехнических расчетов.

Тип конструкции и материала фундамента: грунты бывают слабые и надежные-орпеделяют тип.Надежный гр.-обеспечивает нормальное функционирование здания на всех этапах существования(слабый не обеспечивает)

Бутобетон -это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней. Камни соприкасаются друг с другом, а раствор служит клеем, заполняющим все остальное пространство между камнями и исключающим их смещение. Фундамент достаточно надежен, но применяют его только там, где нет дефицита крупных камней. А так же на легких грунтах (песчаные, скалистые). В глиняных грунтах такой фундамент может быть разорван и дать трещину.

Железобетон - смесь цемента, песка и щебня. Армирован сеткой или прутьями арматуры в зависимости от направления нагрузки (давление мерзлого грунта). Самый популярный материал для фундамента, дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. При изготовлении таких фундаментов особенно с применением бетонных вибраторов, получаются чрезвычайно надежные и крепкие фундаменты.

Кирпич. Применяется исключительно для надземной частей фундамента и цокольных частей. Закладывать кирпич ниже уровня грунта категорически нельзя. Кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами. Кроме того, кирпич просто растворяется в грунте за десяток-другой лет. Особенно силикатный.

Столбчатый фундамент:надежен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, устройству отмостки, отделке цоколя.Применим только для легких конструкций, каркасный или деревянных домов. Исключает наличие подвала. Применяют столбчатый фундамент на легких грунтах, не подверженных пучению и подвижкам грунта.Столбики при подвижных грунтах могут начать «гулять».

Столбчатые фундаменты с перевязкой:позволяют в некоторой степени избежать проблемы с «гулянием» столбиков. Перевязку еще называют рандбалкой. Рандбалка позволяет строить на таком фундаменте даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Рандбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент:представляет монолитную железобетонную конструкцию (как минимум по уровню грунта) и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты - 50-70 см, иногда меньше. Под лентой устраивается песчаная подушка 20 30 см толщиной. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент: один из самых надежных фундаментов. От мелкозаглубленного отличается тем, что вся монолитная лента заглублена на уровень ниже промерзания грунта. Это обеспечивает непоколебимость конструкции практически на любых грунтах. Одновременно образуется пространство подвала. Единственно возможный вид фундамента, если необходимо наличие подвала.

Фундамент в виде монолитной плиты: единственный вид фундамента для строительства серьезного дома на торфяных или глинистых грунтах с высокой степенью пучения. Устройство такого фундамента практически не требует никаких земляных работ, кроме отсыпки песчаной подушки 20-30 см. Затем на подушке отливается монолитная плита под размер дома и даже чуть больше. Дом как бы плавает на таком фундаменте и состояние грунта слабо влияет. Единственные ограничения - участок не должен иметь сильного уклона, потому что подушка будет потихоньку сползать.

Если же подвал нужен, то делают это так: выкапывается котлован на необходимую глубину. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня и отливается монолитная плита. На плите возводят из блоков или путем монолитного бетонирования стены подвала. С наружной стороны они тщательно гидроизолируются. Затем пространство между стенками подвала и стенками котлована засыпается. Иногда с устройством глиняного гидрозамка.

Сваи: Применяются на слабых грунтах(в передача давления от здания на более плотный грунт); в плотных грунтах в целях уменьшения объема земляных работ, расхода бетона, снижения трудоемкости и стоимости строительства. При устройстве свайного фундамента отпадает необходимость в рытье котлована, складировании вынутого грунта, вывозе грунта, обратной засыпке и т. д. ; в случае если при расчете ленточного фундаменты ширина фундамента получается слишком большой (больше 1.5м); в случае, если выбор типа фундамента диктуется видом несущего остова(если используется каркасный несущий остов на основании, сложенном слабыми грунтами, то рационально будет применить свайные кусты под каждую колонну, а не делать ленточный фундамент)

2.3. Определение размеров подошвы: расчет ширины блоков и промежутков между ними-по нормативным нагрузкам, а расчет блоков как жб элементов-по расчетным. Ширина фундаментов опр-ся в зависимости от величины нагрузки и характера ее приложения, от глубины заложения и нормативного давления грунта.

При

действии центральной нагрузки:

N-ценр. нагр.на фундамент Q-вес фунд. И грунта на обрезе F-искомая площадь

Отсюда

находим F,

определяем размеры:лент.фунд.

прямоуголный

прямоуголный

При

действии внецентр. Нагр.:

Расчет жестких фундаментов: К категории жестких относятся фундаменты, которые вследствие своих конструктивных особенностей практически не изгибаются под действием внешних нагрузок. Принимается, что реактивное давление по подошве жестких фундаментов определяется без учета их изгиба и изменяется по линейному закону как по длине, так и ширине фундамента. Гибкие фундаменты обладают способностью изгибаться в одном или обоих направлениях подошвы. Реактивные давления по подошве определяются исходя из совместной работы фундамента и основания и зависят от прогиба фундамента

При расчёте жёстких фундаментов была принята условная линейная зависимость распределений напряжений под подошвой фундамента. При расчете фундаментов конечной жесткости (гибких фундаментов - балок и плит) условная линейная эпюра распределения напряжений под подошвой гибкого фундамента не приемлема.В этом случае необходимо учитывать изгибающие моменты M и поперечные силы Q, возникающие в самой конструкции фундамента, вследствие действия неравномерных контактных реактивных напряжений по подошве фундамента.

Расчет по первой группе предельных состояний выполняют с целью не допустить исчерпания несущей способности и устойчивости оснований и фундаментов. Расчет производят исходя из условия F≤Fu, где F —нагрузка на основание или на фундамент; Fu — несущая способность (сила предельного сопротивления) основания или фундамента. Цель расчета по второй группе предельных состояний — исключить возможность возникновения недопустимых по условиям нормальной эксплуатации сооружения деформаций (осадок, кренов, сдвигов) оснований и фундаментов. Расчет производят, исходя из соблюдения условия s< su где s — совместная деформация основания и фундамента, определяемая расчетом; su —соответствующее предельно допустимое значение деформации. По характеру действия на фундамент нагрузки подразделяют на постоянные и временные, которые могут действовать только в вертикальном направлении или же в горизонтальном и вертикальном направлениях одновременно. К постоянным нагрузкам относят собственный вес конструкции, грунта и воды, а также горизонтальное давление грунта и воды. Остальные нагрузки относят к временным. При проектировании фундаментов следует учитывать, что длительно действующие постоянные нагрузки оказывают решающее влияние на рост остаточной равномерной или неравномерной осадки оснований. Временные нагрузки, действующие на сооружение лишь в течение короткого промежутка времени, почти не оказывают влияния на увеличение остаточных деформаций. Это объясняется тем, что уплотнение фундаментом большой массы грунта представляет собой не кратковременное явление, а длительный, сложный, зависящий от многих факторов процесс. Кроме фактора продолжительности действия нагрузки на степень уплотнения грунтов оказывает большое влияние удельное давление, с увеличением которого возрастает осадка основания. Основными характеристиками нагрузок и воздействий являются их нормативные значения, принимаемые для постоянных нагрузок по проектным значениям геометрических параметров конструкций и по средним значениям плотности материалов; для временных (подвижных и монтажных) нагрузок по ожидаемым наибольшим значениям для предусмотренных условий эксплуатации сооружений или производства работ по их возведению. Поскольку теоретические методы расчета совместной работы фундаментов и оснований пока еще недостаточно разработаны, при проектировании по предельным состояниям принимают систему расчетных коэффициентов, гарантирующих необходимую надежность проектных решений(коэф. Надежности). Позволяют раздельно учесть возможные отклонения в значениях действующих нагрузок, особенностях работы сооружений, в физико-механических свойствах материалов и грунтов. Коэффициент надежности по нагрузке γf учитывает возможные отклонения в неблагоприятную сторону (большую или меньшую) значений нагрузок в процессе эксплуатации от их нормативных значений вследствие изменчивости нагрузок или отступлений от условий нормальной эксплуатации. Расчетные нагрузки и воздействия получают умножением их нормативных значений на коэффициент надежности по нагрузке.Уменьшение вероятности одновременного превышения несколькими нагрузками их расчетных значений по сравнению с вероятностью превышения одной нагрузкой ее расчетного значения учитывают коэффициентом сочетаний. Основными параметрами сопротивления материалов силовым воздействиям являются нормативные сопротивления, устанавливаемые нормами проектирования строительных конструкций с учетом случайной изменчивости механических свойств материалов. Основными параметрами механических свойств грунтов, определяющими несущую способность оснований фундаментов и их деформации, являются нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов (угла внутреннего трения, удельного сцепления, модуля деформации, сопротивлений одноосному сжатию и сдвигу скальных и мерзлых грунтов и т. д.).

Выравнивание осадок: неравномерности осадок выравнивают до допустимых значений с помощью фундаментов, имеющих различную глубину заложения или при постоянной глубине заложения используют фундамент с изменяемыми размерами подошвы .Первый вариант применяют в основном в случае изменения деформативных свойств основания по длине здания, а второй — при существенном различии нагрузок, передающихся на фундамент.Значительного уменьшения неравномерности осадок можно добиться за счет рациональной компоновки зданий и сооружений по высоте и в плане. Для этого необходимо стремиться к созданию такого архитектурно-планировочного решения, которое обеспечило бы более равномерную передачу нагрузки от веса здания на основание.Чувствительность зданий к неравномерным осадкам уменьшается по мере снижения жесткости зданий, а в абсолютно гибких зданиях даже при их значительном искривлении не возникают дополнительные усилия, поэтому для уменьшения чувствительности зданий к неравномерным осадкам необходимо использовать разрезные несущие и ограждающие конструкции. Однако применение гибких конструктивных схем должно быть обязательно обосновано с точки зрения соблюдения технологических и эксплуатационных требований, заключающихся в недопущении , вредного влияния неравномерности осадок на технологические процессы и нормальную эксплуатацию зданий, а также исключение нарушения водостоков, трубопроводов и других коммуникаций.В условиях городского строительства наиболее чувствительным элементом являются стеновые конструкции. При развитии неравномерных осадок в них образуются дополнительные усилия, которые по достижении определенного значения приводят к образованию трещин. Иногда для исключения возможности образования трещин кладку стен (из кирпичей или крупных блоков) выполняют на медленно твердеющем известковом растворе, который в процес-се твердения способен претерпевать значительные деформации ползучести, тем самым снижая дополнительные усилия.

В большинстве случаев для предотвращения их развития прибегают к устройству деформацион ных или осадочных швов ,которые разрезают здания и сооружения по высоте сверху донизу на отдельные отсеки, приводя к снижению жесткости всего здания. В результате отдельные отсеки получают возможность свободного вертикального перемещения, тем самым снижая чувствительность зданий к местным неравномерностям осадок. Минусы: а) приходится увеличивать пространственную жесткость отдельных отсеков с помощью установки дополнительных связей или увеличения жесткости продольных и поперечных стен; б) осадочный шов, являясь, по существу, трещиной, предусмотренной проектом, при его некачественном выполнении может продуваться, пропускать влагу и промерзать в зимний период; в) в зонах расположения осадочных швов усложняется эксплуатация трубопроводов и других коммуникаций, так как они требуют нежесткого крепления; г) в помещениях, через которые проходят деформационные швы, после завершения стабилизации осадки часто требуется выполнять дополнительные штукатурно-малярные работы; д) каждый отдельный отсек здания способен получать свою осадку и крен, что может вызвать раскрытие или закрытие осадочного шва, причем последнее может привести к появлению значительных горизонтальных усилий и разрушению участков стен смежных отсеков, поэтому для обеспечения самостоятельности вертикальных и горизонтальных перемещений деформационные швы выполняют с надлежащим зазором в продольном и поперечном направлении, а упругая прокладка, расположенная в зазоре, должна обеспечивать непродуваемость даже при увеличении ширины раскрытия в 2 раза.

Д.Ш. устраивают при наличии в основаниях грунтов разной сжимаемости , существенного различия по высоте отдельных участков здания , если здания имеют в плане сложную конфигурацию ,отдельные части здания возводят в различные сроки ,а также при строительстве протяженных зданий.

Уменьшения чувствительности зданий к неравномерным осадкам в некоторых случаях добиваются за счет увеличения жесткости конструкций с целью обеспечения перераспределения давления, возникающего под подошвой фундаментов. Чем больше жесткость здания, тем меньше вероятность проявления неравномерных осадок, однако тем больше дополнительных усилий возникает в несущих конструкциях. При снижении жесткости способность перераспределения давлений по подошве фундаментов уменьшается, поэтому снижается вероятность уравнивания неравномерности осадок, тем самым вызывая уменьшение дополнительных усилий, возникающих в конструкциях. Величину и характер развития неравномерных осадок, перераспределение давлений по подошве фундаментов и дополнительные усилия, возникающие в конструкциях, можно определить из пространственного расчета сооружения, рассматриваемого совместно с деформируемым основанием.

В результате расчета может оказаться, что при развитии неравномерных осадок в здании возникает прогиб или выгиб .Известно, что стеновые конструкции, выполненные из кладки, при изгибе плохо сопротивляются растягивающим напряжениям и хорошо — сжимающим. При прогибе зона растяжения возникает в нижней части здания, а при выгибе — в верхней. При развитии значительных растягивающих усилий в стенах могут образовываться трещины. Поэтому для увеличения сопротивляемости стен растягивающиили применяют армированную кладку , располагаемые вдоль наружных и внутренних стен. Пояса армирования устраивают ив фундаментной части .При возникновении в стенах зданий значительных перерезывающих (поперечных сил) образуются главные растягивающие напряжения, способствующие развитию наклонных трещин над проемамиив простенках, поэтому для их предотвращения применяют либо частое чередование поясов армирования, либо армируют всю опасную зону кладки. Избежать появления наклонных трещин можно также с помощью уменьшения размеров оконных проемов и увеличения ширины простенков. Иногда для создания большей жесткости на участках возможного перекоса применяют более жесткий монолитный фундамент.

В некоторых случаях при неравномерной деформируемости основания, приводящей к перераспределению реактивных давлений по подошве фундаментов (в случае наличия на ограниченном участке по длине стены включений малосжимаемого грунта),в нижних участках стен образуются зоны концентрации сжимающих напряжений. В результате кладка стен может разрушаться, если эти напряжения превысят предельно допустимые значения. В данном случае прочность кладки стен назначают по результатам расчета, учитывающего возможную концентрацию напряжений. В длинных зданиях на участках с неравномерной податливостью основания обычно устраивают осадочные швы .

Когда неравномерные осадки основания становятся опасными для несущих конструкций зданий и сооружений или оказывают крайне неблагоприятное влияние на их эксплуатацию, применяют фундаменты, выравнивающие неравномерные осадки основания. Добиться выравнивания осадок можно устройством несущих конструкций на общий фундамент. Ряд колонн, например, устанавливают не на отдельно стоящие фундаменты, а на ленточные, а иногда фундамент выполняют в виде сплошной плиты под все здание. Использование сплошного фундамента радикально снижает возможные неравномерности осадок вследствие значительного увеличения пространственной жесткости здания, приводя к существенному перераспределению реактивных давлений. Такие фундаменты до минимума снижают дополнительные усилия в несущих и ограждающих конструкциях, однако в большинстве случаев их устройство обходится достаточно дорого.

При сложном напластовании грунтов на строительной площадке бывает трудно оценить податливость основания и прогнозировать неравномерные осадки. В этом случае фундамент проектируют с дополнительным запасом прочности, устраивая дополнительное армирование.

В последнее время многоэтажные здания в условиях современной городской застройки выполняют по каркасной схеме с устройством дополнительных связей в виде диафрагм жесткости и ядер жесткости, в которых наружные стены собираются из навесных панелей, выполняющих в основном ограждающие функции. Являясь самонесущими конструкциями, такие панели обладают крайне малой прочностью при изгибе, поэтому при неравномерной осадке и развитии деформаций перекоса раскрываются швы между панелями, нарушается крепление закладных деталей и в некоторых случаях разрушаются сами панели. Для уменьшения влияния указанных явлений, особенно при сильносжимаемых грунтах, фундаменты многоэтажных зданий выполняют в виде перекрестных лент, сплошных или коробчатых конструкций.Уменьшение влияния неравномерных осадок удается добиться и использованием особых конструктивных решений, одним из которых является придание сооружению в целом или его отдельным частям строительного подъема. При возведении любого здания проектом предусматриваются определенные перемещения, связанные с неравномерными осадками. Для уменьшения их влияния сооружению придают строительный подъем, т. е. сооружение возводят выше на величину ожидаемой осадки. Если возможны неравномерные осадки отдельных частей здания, то их строительный подъем принимается различным в зависимости от прогнозируемых осадок. Это решение оказывается особенно эффективным при строительстве на сильносжимаемых основаниях.При строительстве высоких зданий с малоэтажными пристройками вследствие разной загруженности основания в несущих конструкциях перекрытий пристройки возможно образование дополнительных усилий (рис. 3.12, а). Устройство осадочного шва (рис. 3.12, 6) между основной частью здания и пристройкой не всегда оказывается эффективным в результате образования крена в сторону более тяжелой части здания. Крен обусловлен неравномерным напряженным состоянием основания, вызывающим неравномерные осадки пристройки (чем ближе фундамент пристройки к основной части здания, тем больше осадка). Чтобы избежать этого неприятного явления, используют два решения. В первом — пристройку отрезают осадочным швом от основной части здания и устраивают разъединительный шпунт . Для того чтобы избежать перемещения шпунта и передачи нагрузки на основание пристройки, его забивают до более плотного слоя грунта. Если в основании отсутствует менее сжимаемый слой, то трение по шпунту снимают с помощью специальных смазок, тем самым предотвращая распространение напряжений в стороны и уменьшая неравномерную осадку пристройки.Во втором решении торцовые стены пристроек возводят на консолях, выпущенных из несущих конструкций и фундаментов пристройки, а если возникает необходимость — и из стен и фундаментных конструкций многоэтажной части здания .Для обеспечения работы консолей под ними создают воздушный зазор, величину которого назначают не менее ожидаемой осадки, чтобы исключить их контакт с грунтом. Длину консолей устанавливают, исходя из анализа совместной работы тяжелой части здания и пристройки после выявления напряженной зоны грунта, формируемой под основной частью здания, и ее влияния на соседний фундамент пристройки.

2.4. Расчет гибких фундаментов: При расчете гибких фундаментов совместно с грунтовым основанием применяются две теории:теория местных упругих деформаций, основанная на гипотезе Винклера-Циммермана и теория общих упругих деформаций, основанная на гипотезе упругого полупространства. Теория местных упругих деформаций основана на гипотезе прямой пропорциональности между давлением и местной осадкой:

![]()

где s упругая осадка грунта в месте приложения давления интенсивностью pв рассматриваемой точке; ks коэффициент упругости основания, именуемый "коэффициентом постели".

Осадка поверхности основания возникает только в месте приложения давления p и поэтому модель грунта можно представить в виде совокупности отдельно стоящих пружин (рис.Ф.12.6,а).

В действительности на реальном грунтовом основании понижение поверхности наблюдается и за пределами нагруженного участка (рис.Ф.12.6,б), образуя упругую лунку. Кроме того, коэффициент постели не учитывает размеров подошвы фундамента и не является постоянной величиной для данного грунта. Как показали исследования, данная гипотеза дает достаточно достоверные результаты для слабых грунтовых оснований.

|

Рис.Ф.12.6. Деформация поверхности грунта основания: а - по теории местных упругих деформаций; б - по теории общих упругих деформаций |

Теория общих упругих деформаций основана на гипотезе упругого полупространства, согласно которой основание работает как сплошная однородная упругая среда, ограниченная сверху плоскостью и бесконечно простирающаяся вниз и в стороны. Деформационные свойства упругой среды характеризуются величиной модуля деформации, который не зависит от величины нагрузки под подошвой фундамента, в отличие от коэффициента постели. При нагружении такого упругого основания деформации имеют место не только в месте приложения нагрузки, но и за ее пределами (рис.Ф.12.6,б), что и наблюдается под реальными фундаментами.

Деформация упругого основания по теории общих упругих деформаций определяется с использованием решений теории упругости.

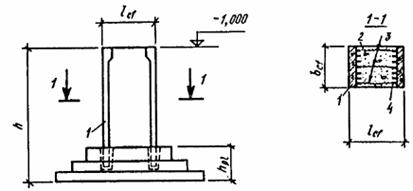

Выбор конструкции фундамента производится с учетом конструктивной схемы здания, величины и характера распределения нагрузок в плане, несущей способности и деформативности основания, технико-экономического сравнения возможных вариантов проектного решения.Ленточные фундаменты под колонны устраиваются в виде одинарных или перекрестных лент. Плитные фундаменты устраиваются под всем сооружением. Основными конструктивными типами являются безбалочная плита с опиранием колонн на сборные стаканы , безбалочная плита с монолитным стаканом ребристая плита плита коробчатого сечения. Фундаменты выполняются из монолитного железобетона класса не ниже В15 с обязательным устройством бетонной подготовки толщиной не менее 100 мм. При глинистом основании необходимо делать песчаную или гравийно-песчаную подсыпку под бетонную подготовку. Армирование фундаментов производится в двух зонах: нижней и верхней .Каждая зона должна иметь рабочую арматуру в двух направлениях. Рабочую арматуру применяют класса А-III. Монтажная арматура применяется класса А-1. Расположение арматуры в плане фундамента назначается в соответствии с огибающими эпюрами изгибающих моментов, построенными в направлении по длине и ширине фундамента по результатам статических расчетов.