- •Введение

- •Глава 1 основы теории электромагнитного поля

- •Электрические заряды и ток проводимости

- •1.2. Закон сохранения электрического заряда

- •1.3. Вектор напряжённости электрического поля и вектор электрической индукции

- •1.4. Вектор напряжённости магнитного поля и вектор магнитной индукции

- •1.5. Закон электромагнитной индукции и его обобщение

- •1.6. Ток смещения. Уравнения Максвелла

- •1.7. Макроскопические свойства материи

- •1.8. Граничные условия

- •1.9. Теорема Умова – Пойнтинга

- •1.10. Волновые уравнения для векторов

- •1.11. Вектор-потенциал и скалярный потенциал

- •1.12. Переменное электромагнитное поле. Запаздывающие потенциалы

- •1.13. Магнитный вектор-потенциал и магнитный скалярный потенциал

- •1.14. Замечания о методе комплексных амплитуд

- •1.15. Уравнения электромагнитного поля для периодических процессов в комплексной форме

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2 плоские электромагнитные волны в неограниченной среде

- •2.1. Решение, соответствующее плоской электромагнитной волне

- •2.2. Плоская волна в непоглощающей однородной среде

- •2.3. Плоская волна в поглощающей среде

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 отражение и преломление плоских электромагнитных волн на плоской границе раздела

- •3.1. Направления отражённой и преломлённой волн

- •3.2. Формулы Френеля

- •3.3. Диэлектрические среды

- •3.4. Приближённые граничные условия

- •Вопросы к главе 3

- •Глава IV волноводы

- •4.1. Общие замечания

- •4.2. Поле плоской волны над идеально проводящей плоскостью

- •4.3. Общие условия распространения электромагнитных волн между двумя плоскими параллельными зеркалами

- •4.4. Групповая скорость

- •4.5. Некоторые типы волн между зеркалами

- •4.6. Общее решение задачи для идеального волновода

- •4.7. Решение электродинамической задачи для идеального прямоугольного волновода

- •4.8. Мощность, передаваемая по волноводу. Оценка потерь в волноводе

- •4.9. Некоторые способы возбуждения и отбора энергии в волноводе

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5 волны в анизотропных средах

- •5.1. Электромагнитные волны в феррите

- •5.2. Распространение электромагнитных волн в неограниченной ферритовой среде

- •5.3. Некоторые применения ферритов в радиотехнике

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6 излучение электромагнитных волн

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Поле излучения произвольно заданной системы токов

- •6.3. Электромагнитное поле электрического диполя

- •6.4. Поле электрического диполя в ближней зоне

- •6.5. Поле электрического диполя в дальней зоне

- •6.6. Рамочная антенна. Магнитный диполь

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7 длинные линии

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Дифференциальные уравнения напряжения и тока в длинной линии

- •7.3. Решение дифференциальных уравнений для линии без потерь

- •7.4. Установившийся режим в длинных линиях с потерями

- •7.5. Волновой процесс в длинной линии конечной длины

- •7.6. Режимы работы длинной линии

- •7.7. Применение длинных линий и их согласование с нагрузкой

- •Вопросы к главе 7

- •Краткие сведения из векторного исчисления

- •§ 1. Общие замечания и некоторые основные определения

- •§ 2. Основные свойства скалярного произведения

- •§ 3. Основные свойства векторного произведения

- •§ 4. Произведение трёх векторов

- •§ 5. Дифференцирование и интегрирование вектора по времени

- •§ 6. Скалярное и векторное поля

- •§ 7. Градиент

- •§ 8. Расхождение (дивергенция) вектора

- •§ 9. Вихрь (ротор) вектора

- •§ 10. Оператор набла . Основные тождества векторного анализа

- •Литература

- •Содержание

1.2. Закон сохранения электрического заряда

Согласно лежащему в основе теории электричества закону сохранения электрического заряда, электрические заряды не могут ни возникать, ни исчезать, они лишь могут перемещаться в пространстве.

Если рассматривается какая-либо замкнутая система, то количества отрицательных и положительных зарядов сохраняются постоянными и изменение электрического состояния системы сводится лишь к перераспределению этих зарядов в пространстве.

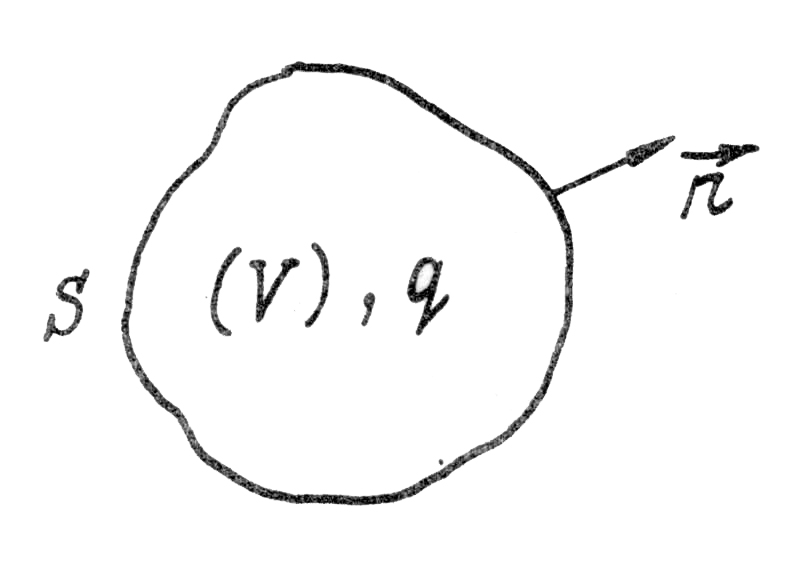

Рис. 1.3

Если из какого-либо объёма вытекает электрический ток (рис. 1.3), внутри заряд уменьшается, т. е.

(1.8)![]()

Формула (1.8) представляет собой интегральное выражение закона сохранения электрического заряда.

От

интегральной формы перейдём к

дифференциальной. Если внутри объёма

заряд распределён с объёмной плотностью![]() ,

то

,

то ![]() Учитывая это из (1.8) имеем

Учитывая это из (1.8) имеем

Следовательно,

(1.9)

Выражение

(1.9) справедливо при сколь угодно малом

объёме ![]() .

Для

конечного объёма

.

Для

конечного объёма ![]() можно записать

можно записать

Эта

формула будет точной, если ![]() .

Возьмём предел отношения

.

Возьмём предел отношения

Этот

предел может быть вычислен и в математике,

он называется дивергенцией

(расхождением)

вектора

и обозначается ![]() ,

т. е.

,

т. е.

Из

курса математики известно, что ![]() вектора

в прямоугольной системе координат

вычисляется следующим образом:

вектора

в прямоугольной системе координат

вычисляется следующим образом:

Таким образом, получим:

(1.10)![]()

Выражение (1.10) представляет дифференциальную форму закона сохранения электрического заряда. Эту формулу также называют уравнением непрерывности ( и должны удовлетворять условиям конечности и непрерывности в любой точке рассматриваемой области).

В

(1.9) заменим ![]() по формуле (1.10), получим

по формуле (1.10), получим

Э

(1.11)![]() и на ограничивающей его поверхности

и на ограничивающей его поверхности

![]() .

.

Если

в каждой точке определённой области

плотность заряда постоянна во времени,

т. е. ![]() ,

то ток, входящий в эту область через

ограничивающую замкнутую поверхность

,

должен быть всё время равен току,

выходящему наружу. В этом случае из

(1.9) имеем:

,

то ток, входящий в эту область через

ограничивающую замкнутую поверхность

,

должен быть всё время равен току,

выходящему наружу. В этом случае из

(1.9) имеем:

а

из (1.10) следует, что ![]() .

Если функции, описывающие процесс, не

зависят от времени, то такой процесс,

как известно, называется стационарным.

.

Если функции, описывающие процесс, не

зависят от времени, то такой процесс,

как известно, называется стационарным.

Таким

образом, стационарное течение электричества

определяется вектором

,

который в каждой точке области постоянен

по величине и направлению. Так как ![]() распределения стационарного тока всюду

равна нулю, то в стационарном состоянии

все линии тока замкнуты сами на себя.

Иными словами, поле вектора

при постоянном токе является соленоидальным.

распределения стационарного тока всюду

равна нулю, то в стационарном состоянии

все линии тока замкнуты сами на себя.

Иными словами, поле вектора

при постоянном токе является соленоидальным.

Рассмотренный здесь ток представляет движение электрических зарядов. Поскольку среды, в которых наблюдается движение электрических зарядов, называются проводящими, то рассмотренный нами ток называется током проводимости.

1.3. Вектор напряжённости электрического поля и вектор электрической индукции

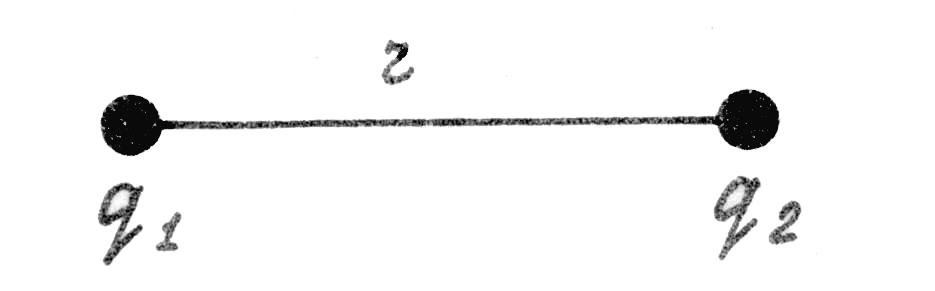

Между

электрическими зарядами имеется

взаимодействие. Впервые это взаимодействие

было обнаружено Кулоном. Если имеем 2

точечных заряда ![]() и

и ![]() ,

то сила взаимодействия между зарядами

определяется выражением

,

то сила взаимодействия между зарядами

определяется выражением

(1.12)![]()

Выражение

(1.12) есть закон Кулона, где ![]() – коэффициент, зависящий от свойств

среды и выбора систем единиц. Данное

взаимодействием обусловлено взаимодействие

электрических полей данных зарядов.

– коэффициент, зависящий от свойств

среды и выбора систем единиц. Данное

взаимодействием обусловлено взаимодействие

электрических полей данных зарядов.

Поле

заряда определяется его напряжённостью

![]() ,

которая равна той силе, которую испытывает

единичный точечный заряд, помещённый

в данную точку поля:

,

которая равна той силе, которую испытывает

единичный точечный заряд, помещённый

в данную точку поля:

(1.13)![]() ,

,

г де

де![]() – единичный вектор, который вводится

для определения направления вектора

.

– единичный вектор, который вводится

для определения направления вектора

.

Рис. 1.4

Значение

![]() зависит

от свойств среды (коэффициент

).

Это затруднение можно устранить путём

введения дополнительного вектора –

вектора электрической индукции или

вектора смещения –

зависит

от свойств среды (коэффициент

).

Это затруднение можно устранить путём

введения дополнительного вектора –

вектора электрической индукции или

вектора смещения – ![]() .

Этот вектор был введён Максвеллом путём

высказанного им постулата: поток вектора

через любую замкнутую поверхность (см.

рис. 1.3) при любом распределении заряда

внутри этой поверхности и независимо

от свойств среды равен количеству

электричества (заряду), находящемуся

внутри этой поверхности:

.

Этот вектор был введён Максвеллом путём

высказанного им постулата: поток вектора

через любую замкнутую поверхность (см.

рис. 1.3) при любом распределении заряда

внутри этой поверхности и независимо

от свойств среды равен количеству

электричества (заряду), находящемуся

внутри этой поверхности:

![]() (1.14)

(1.14)

Выражение (1.14) представляет постулат Максвелла.

Если

заряд распределён внутри объёма

с объёмной плотностью ![]() ,

то

,

то ![]() Поэтому

(1.14) можно записать в виде

Поэтому

(1.14) можно записать в виде

![]() (1.15)

(1.15)

Формула (1.15) есть интегральная форма постулата Максвелла.

Если под интегральные функции в объёме и на ограничивающей его поверхности непрерывны, то, применив к (1.15) формулу Остроградского, (1.11) получим:

Следовательно,

(1.16)![]() .

.

Это

дифференциальная форма постулата

Максвелла. Она показывает, что заряды,

распределённые с объёмной плотностью

![]() являются источником вектора

.

Отсюда видим, что

являются источником вектора

.

Отсюда видим, что ![]() не зависит от свойств среды.

не зависит от свойств среды.

Поле

вектора

удобно представить в виде линий вектора

,

в каждой точке которых вектор

совпадает по направлению с касательной

к этой линии (рис. 1.5), ![]() непосредственно в месте расположения

заряда. Вне заряда

непосредственно в месте расположения

заряда. Вне заряда ![]() так

так

![]()

Рис. 1.5

Таким образом, при наличии электрических зарядов, линии вектора должны быть разомкнуты, начинаясь на положительном заряде и кончаясь на отрицательном.