- •1. Представление о сети телекоммуникаций. Обобщенная функциональная схема сети телекоммуникаций.

- •2. Понятия сообщения и информации. Основные свойства информации.

- •3. Понятия об источнике информации. Процесс генерации информации.

- •4. Основные свойства источника информации. Основные характеристики источника информации.

- •5. Количественное измерение информации.

- •6. Процесс интерпретации информации. Алфавит – средство интерпретации информации. Информационные характеристики алфавита.

- •7. Понятие энтропии. Экстремальное значение энтропии.

- •8. Характеристики точности представления первичного сигнала.

- •9. Понятие производительности источника. От чего зависит производительность источника.

- •10. Цифровое представление первичного сигнала. Простейшее цифровое представление первичного сигнала.

- •11. Основные шумы и помехи, действующие в телекоммуникационной системе.

- •12. Посимвольная передача и прием цифровых сигналов, передача и прием цифровых сигналов по блокам. Средняя вероятность ошибочного приема блока.

- •13. Оптимальные посимвольные передача и прием цифровых сигналов.

- •14. Оптимальные передача и прием цифровых сигналов в целом.

- •15. Процессы модуляции и демодуляции. Их назначение и основные варианты реализации.

- •16. Виды и причины избыточности первичного сигнала.

- •17. Представление о кодировании канала, общие принципы его реализации.

- •18. Простейший процесс кодирования и декодирования линейного блочного систематического кода.

- •19. Сущность компромисс в ткс между поэлементной передачей и приемом и передачей и приемом в целом.

- •20. Задача к. Шеннона по определению оптимального варианта построения ткс, основные полученные результаты.

- •21. Назначение и состав устройств синхронизации в ткс.

- •22. Обратная связь в ткс, назначение и принцип реализации.

- •23. Информационная обратная связь.

- •Система с информационной ос:

- •24. Решающая обратная связь.

- •Система с решающей ос:

- •25. Уплотнение каналов, общие принципы формирования группового сигнала и разделения каналов.

- •26. Представление об организации радиодоступа к общим ресурсам.

- •27. Представление об уменьшении логической избыточности в процессе кодирования источника.

- •28. Уменьшение статистической избыточности в процессе кодирования источника.

- •29. Процессы экстраполяции и интерполяции при кодировании источника.

- •30. Методы уплотнения каналов. Подсистема уплотнения и разделения каналов

- •31. Временное уплотнение каналов.

- •32. Частотное уплотнение каналов.

- •33. Уплотнение каналов по форме поднесущих сигналов.

- •34. Основные виды сигналов, используемых в ткс.

- •35. Импульсно-временные сигналы. Ортогональные в точке сомкнутые составные сигналы.

- •36. Псевдошумовые и частотновременные сигналы.

- •37. Общая задача кодека канала и модема радиолинии.

- •38. Представление о функционировании ткс с незакрепленными каналами.

- •39. Определение целесообразности использования помехоустойчивого кодирования.

- •40. Краткая классификация помехоустойчивых кодов. Наиболее широко применяемые помехоустойчивые коды.

- •41. Обнаруживающая и корректирующая способность кода.

- •42. Модем с аМн несущего сигнала.

- •43. Модем с чМн несущего сигнала.

- •44. Модем с фМн несущего сигнала.

- •45. Представление о модеме с относительной фМн.

- •Функциональная схема модулирующей части модема

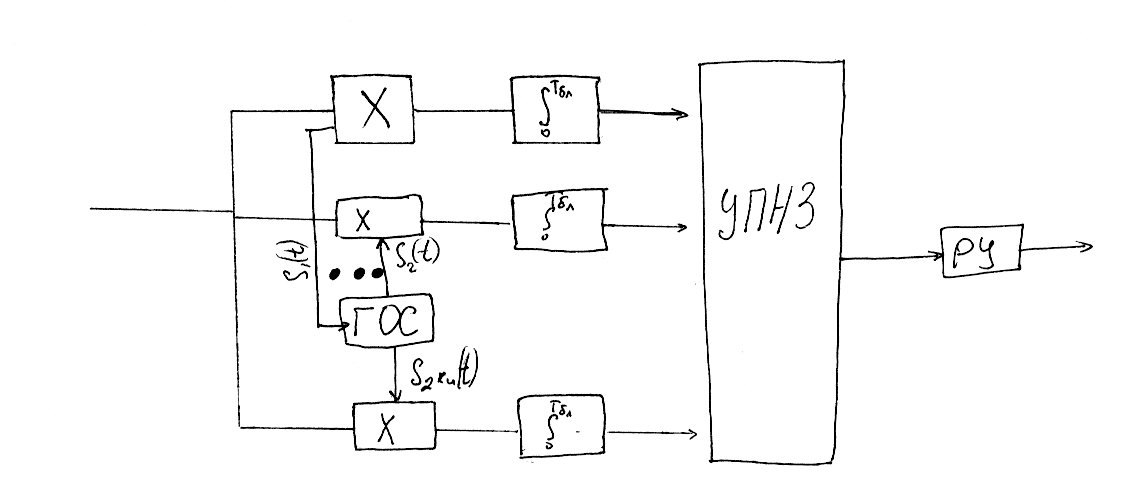

- •3.6.1.6. Функциональная схема автокорреляционного приемника

- •46. Функциональная схема и принцип работы Вокодера.

- •47. Обобщенная функциональная схема ткс. Назначение основных подсистем.

- •48. Представление о дуплексной ткс.

- •49. Основные варианты архитектуры тк сетей.

- •50. Эталонная модель взаимодействия открытых сетей.

- •51. Маршрутизация и коммутация информационных потоков в тк сетях.

14. Оптимальные передача и прием цифровых сигналов в целом.

Теперь

рассмотрим передачу и прием в целом.

Число пользуемых радиосигналов должно

быть равно числу различных передаваемых

блоков (где размер блока =

![]() символов) => т.е.

символов) => т.е.

![]() блоков.

блоков.

Оптимальный декодер тоже будет корреляционным, но с каналами:

Устройство сравнения не годится => используем устройства поиска наибольшего значения.

Решающее устройство принимает решение уже по-другому (чем в случае посимвольной передачи). На выходе формируется тот блок, в канале сигнала которого выходной сигнал U наибольший.

Таким образом демодулятор сравнивает принятую смесь (сигнал+помеха) со всеми образцами.

В этом случае корреляцию канала тоже можно заменить СФ, но только если можно пренебречь эффектом Доплера. Если нельзя пренебречь, то в ГОС должно быть учтено воздействие эффекта Доплера.

Оптимальный

модулятор в этом случает ставит в

соответствие каждому блоку на входе

радиосигнал => поиск оптимального

модулятора есть поиск наилучшего

множества сигналов

штук, при

которых вероятность

![]()

![]() -

вероятность появления i-го

блока никак не зависит от свойств

сигналов.

-

вероятность появления i-го

блока никак не зависит от свойств

сигналов.

![]() - вероятность

принятия решения j

в случае i,

зависит от свойств используемых сигналов.

- вероятность

принятия решения j

в случае i,

зависит от свойств используемых сигналов.

Эта условная вероятность (вероятность трансформации) зависит от степени похожести сигналов. Однако невозможно сделать абсолютно противоположные сигналы, так как они формируются в одном пространстве и их различия ограничены рамками пространства сигналов.

Таким

образом с точки зрения минимизации

![]() - вариант, когда все сигналы в пространстве

сигналов располагаются друг от друга

на одинаковом расстоянии, оптимален.

Мера расстояния между сигналами -

.

- вариант, когда все сигналы в пространстве

сигналов располагаются друг от друга

на одинаковом расстоянии, оптимален.

Мера расстояния между сигналами -

.

=>

должен быть одинаковый для всех сигналов

(т.к. невозможно создать множество, где

для любых

![]() ).

Таким образом создаем множество

симплексных сигналов (концы векторов

сигналов находятся в вершинах правильных

многогранников в многомерном пространстве,

этот многогранник – симплекс).

).

Таким образом создаем множество

симплексных сигналов (концы векторов

сигналов находятся в вершинах правильных

многогранников в многомерном пространстве,

этот многогранник – симплекс).

Такими сигналами являются псевдошумовые сигналы.

Как и в случае посимвольной передачи, предположения 1 и 2 верны. Во всех остальных случаях демодулятор нелинеен.

Вероятность

![]() ,

+ зная свойства блока + число символов

в блоке, можно найти

,

+ зная свойства блока + число символов

в блоке, можно найти

![]() (при передаче по блокам) и сравнить её

с

(при передаче по блокам) и сравнить её

с

![]() (передачей по символам);

(передачей по символам);

![]()

таким образом по помехоустойчивости поблочное лучше символьного, причем с увеличением выигрыш тоже увеличивается.

С

точки зрения сложности построения

модулятора и демодулятора, при п/б

сложность

![]() с

с

![]() => сложнее, чем в случае п/с.

=> сложнее, чем в случае п/с.

+ см. вопрос 13.

15. Процессы модуляции и демодуляции. Их назначение и основные варианты реализации.

Чтобы передать сведения получателю с помощью ЭМП нужно преобразовать электрический сигнал. ЭФП состоит из микрофона, датчика давления, температуры.

Антенна - согласующее устройство (развёрнутый колебательный контур, если ξ(t) - гармонический сигнал).

ξ(t) - первый сигнал.

S(t) - модулированный гармонический сигнал (радиосигнал).

![]() - мощность сигнала,

- мощность сигнала,

![]() - энергия.

- энергия.

Распределение энергии амплитудно-энергетического спектра.

При приеме явление резонанса обеспечивает избирательность. В качестве избирательного устройства используется по крайне мере приемную антенну. Далее ставим соотв. фильтрующее устройство, которое позволяет из множества различных возмутителей селектировать то возмущение, которое соответствует модулированному сигналу.

Самой помехоустойчивой считается фазовая модуляция поднесущего сигнала и фазовая модуляция несущего сигнала, но это требует очень большой полосы пропускания системы Чтобы уменьшить требования по полосе пропускания используют AM модуляцию поднесущего сигнала (хотя теряют в помехоустойчивости). Так жe используют однополосную передачу, чтобы сэкономить требуемую полосу передачи СПИ и, тем самым повесить помехоустойчивость. Для модуляции несущего сигнала используют AM или ЧМ (ФМ не эффективна), теряя в помехоустойчивости, но экономя полосу, а тем самым экономя и мощность.

+ см. вопрос 37.