- •1. Представление о сети телекоммуникаций. Обобщенная функциональная схема сети телекоммуникаций.

- •2. Понятия сообщения и информации. Основные свойства информации.

- •3. Понятия об источнике информации. Процесс генерации информации.

- •4. Основные свойства источника информации. Основные характеристики источника информации.

- •5. Количественное измерение информации.

- •6. Процесс интерпретации информации. Алфавит – средство интерпретации информации. Информационные характеристики алфавита.

- •7. Понятие энтропии. Экстремальное значение энтропии.

- •8. Характеристики точности представления первичного сигнала.

- •9. Понятие производительности источника. От чего зависит производительность источника.

- •10. Цифровое представление первичного сигнала. Простейшее цифровое представление первичного сигнала.

- •11. Основные шумы и помехи, действующие в телекоммуникационной системе.

- •12. Посимвольная передача и прием цифровых сигналов, передача и прием цифровых сигналов по блокам. Средняя вероятность ошибочного приема блока.

- •13. Оптимальные посимвольные передача и прием цифровых сигналов.

- •14. Оптимальные передача и прием цифровых сигналов в целом.

- •15. Процессы модуляции и демодуляции. Их назначение и основные варианты реализации.

- •16. Виды и причины избыточности первичного сигнала.

- •17. Представление о кодировании канала, общие принципы его реализации.

- •18. Простейший процесс кодирования и декодирования линейного блочного систематического кода.

- •19. Сущность компромисс в ткс между поэлементной передачей и приемом и передачей и приемом в целом.

- •20. Задача к. Шеннона по определению оптимального варианта построения ткс, основные полученные результаты.

- •21. Назначение и состав устройств синхронизации в ткс.

- •22. Обратная связь в ткс, назначение и принцип реализации.

- •23. Информационная обратная связь.

- •Система с информационной ос:

- •24. Решающая обратная связь.

- •Система с решающей ос:

- •25. Уплотнение каналов, общие принципы формирования группового сигнала и разделения каналов.

- •26. Представление об организации радиодоступа к общим ресурсам.

- •27. Представление об уменьшении логической избыточности в процессе кодирования источника.

- •28. Уменьшение статистической избыточности в процессе кодирования источника.

- •29. Процессы экстраполяции и интерполяции при кодировании источника.

- •30. Методы уплотнения каналов. Подсистема уплотнения и разделения каналов

- •31. Временное уплотнение каналов.

- •32. Частотное уплотнение каналов.

- •33. Уплотнение каналов по форме поднесущих сигналов.

- •34. Основные виды сигналов, используемых в ткс.

- •35. Импульсно-временные сигналы. Ортогональные в точке сомкнутые составные сигналы.

- •36. Псевдошумовые и частотновременные сигналы.

- •37. Общая задача кодека канала и модема радиолинии.

- •38. Представление о функционировании ткс с незакрепленными каналами.

- •39. Определение целесообразности использования помехоустойчивого кодирования.

- •40. Краткая классификация помехоустойчивых кодов. Наиболее широко применяемые помехоустойчивые коды.

- •41. Обнаруживающая и корректирующая способность кода.

- •42. Модем с аМн несущего сигнала.

- •43. Модем с чМн несущего сигнала.

- •44. Модем с фМн несущего сигнала.

- •45. Представление о модеме с относительной фМн.

- •Функциональная схема модулирующей части модема

- •3.6.1.6. Функциональная схема автокорреляционного приемника

- •46. Функциональная схема и принцип работы Вокодера.

- •47. Обобщенная функциональная схема ткс. Назначение основных подсистем.

- •48. Представление о дуплексной ткс.

- •49. Основные варианты архитектуры тк сетей.

- •50. Эталонная модель взаимодействия открытых сетей.

- •51. Маршрутизация и коммутация информационных потоков в тк сетях.

34. Основные виды сигналов, используемых в ткс.

Основные классы сигналов, используемые в качестве поднесущих

Все сигналы используемые в качестве поднесущих, разделяются на 2 больших класса:

1. простые сигналы

2. сложные (составные) сигналы

Признак классификации - база сигнала

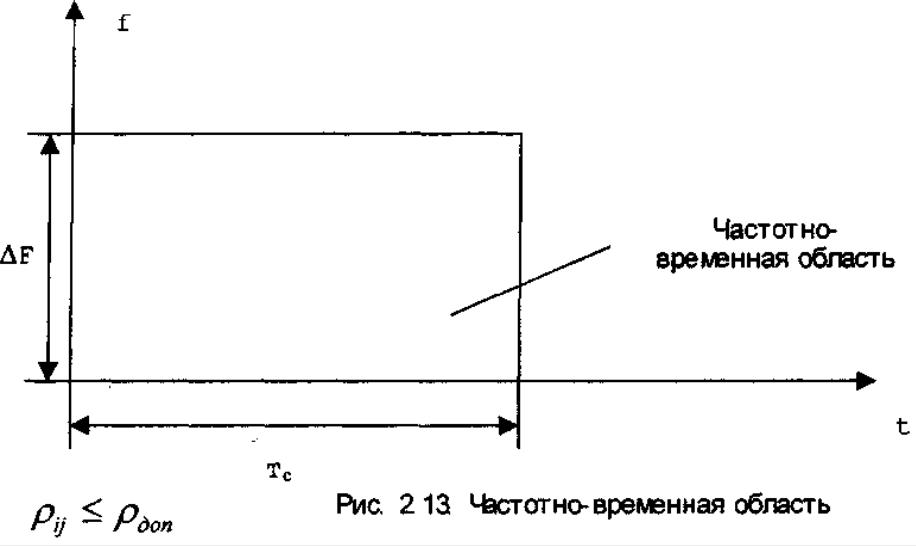

Для простых сигналов BS 1, для сложных - BS >>1. BS =ΔFC • Tс

BS - база сигнала Δ FC - ширина спектра сигнала Tс - длительность сигнала

Все реальные сигналы обладают бесконечной шириной спектра, т. к. все они ограничены во времени.

Ширина спектра и длительность:

Полоса частот и интервал времени, в пределах которых сосредоточена основная энергия или основная мощность сигнала

Пример

К простым сигналам относят радиоимпульс, видеоимпульс, периодическую последовательность радиоимпульсов, периодическую последовательность видеоимпульсов любой формы BS=1

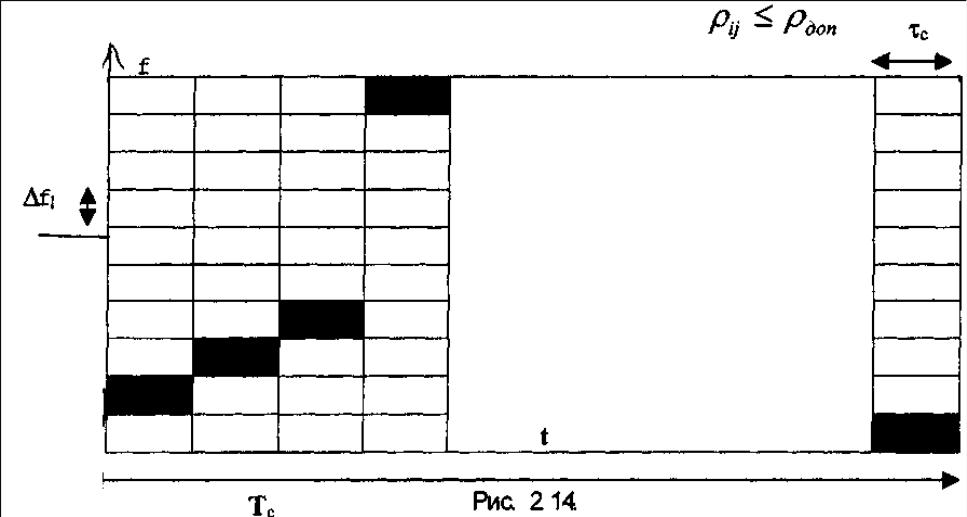

Сложные сигналы используются сигналы представимые с помощью частотно-временной матрицы (ЧВМ).

Сформировать много сигналов, обладающих свойствами

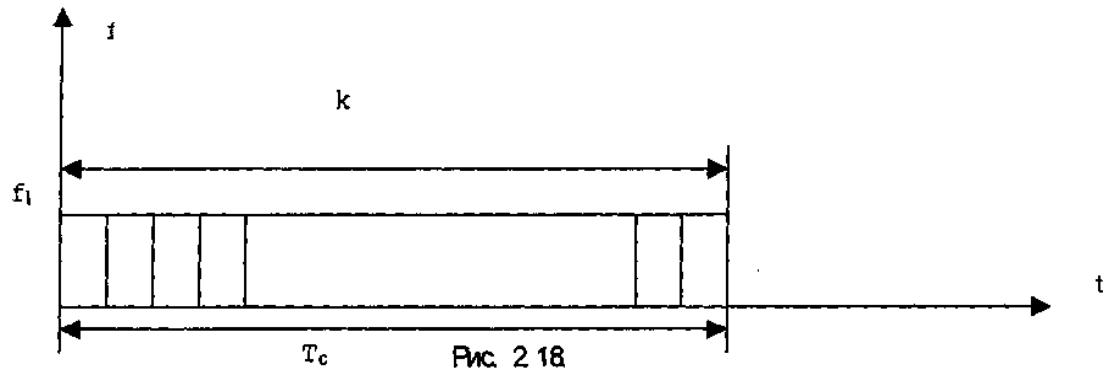

ЧВМ - определенным образом организованная частотно-временная область

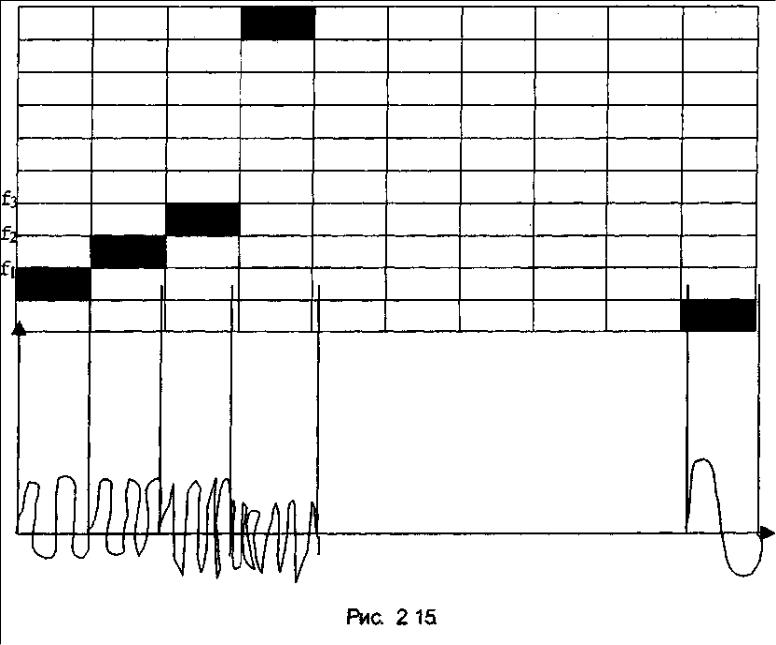

Выделяется множество временных позиций, эквивалентных длительности сложного сигнала Частотная область разделяется на множество составляющих f1, f2, fL, Расстояние между частотными составляющими - одинаковое ΔI =ΔfL, В пределах такой матрицы можно изобразить любой сигнал

Каждая клетка матрицы изображает радиоимпульс определенной частоты расположенный на определенной временной позиции.

Амплитуды в данном примере одинаковы частоты - различны фазы также могут различаться

Сложный

сигнал составляется из элементов

различных частот, расположенных на

различных временных позициях Фазы всех

частотных составляющих независимы Если

все элементы генерировать независимыми

генераторами, то

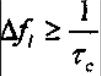

Эти соотношения при разносе f и τС обеспечивают практическую ортогональность всех элементов, чтобы основной лепесток спектра радиоимпульса помешался в зазор между частотными компонентами.

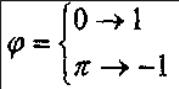

Элементы могут изменяться на π радиан => более эффективно использовать ЧВ область => построить большее количество сигналов с приемлемыми взаимно-корреляционными свойствами.

35. Импульсно-временные сигналы. Ортогональные в точке сомкнутые составные сигналы.

Первый класс сложных сигналов - Импульсно-временные сигналы (ИВС)

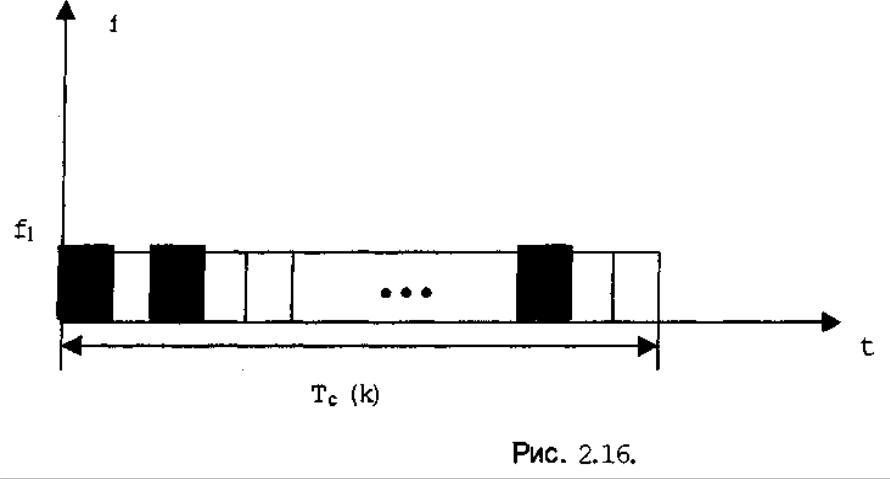

Изображаются матрицей-строкой. Все элементы используемые в сигнале, имеют одинаковую частоту.

Если не использовать фазовые различия, то можно создать 1 сигнал. Часть позиций занята, часть - пассивна, свободна. Для создания множества сигналов используется m позиций. m<l. l – число временных позиций. Очень важной характеристикой, определяющей ортогональность сигналов, являются расстояния между занятыми m позициями. Очень важно, чтобы ни в одной паре сигналов не совпадали интервалы между импульсами (важно с т.зр. ортогональности).

«-» - Сигнал с пассивной паузой – пустое место занимают шумы и помехи; не самым эффективным образом использует радиолинию.

«+» - легко генерируются и принимаются

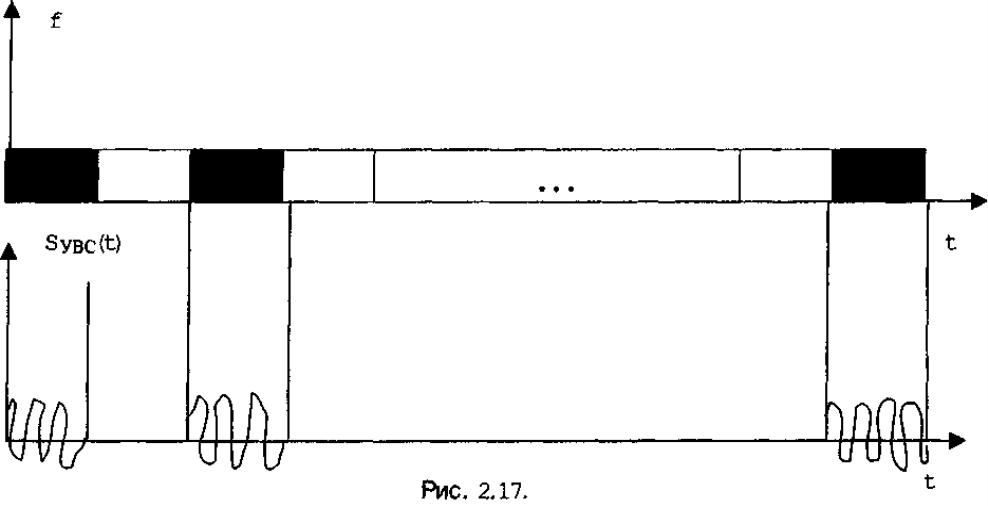

Ортогональные в точке сомкнутые составные сигналы

Без

пассивных пауз. Ортогональны в точке:

,

,

![]() - сдвиг между сигналами

- сдвиг между сигналами

Ортогональность

в точке означает, что

![]() только при

= 0.

только при

= 0.

Такие

сигналы изображаются матрицей-строкой.

Но

![]() ,

l

– число временных позиций (l

кратно 2), r

– некое число.

,

l

– число временных позиций (l

кратно 2), r

– некое число.

Каждый сигнал множества занимает все к временных позиций.

к = 2l ,1=0,1,2...

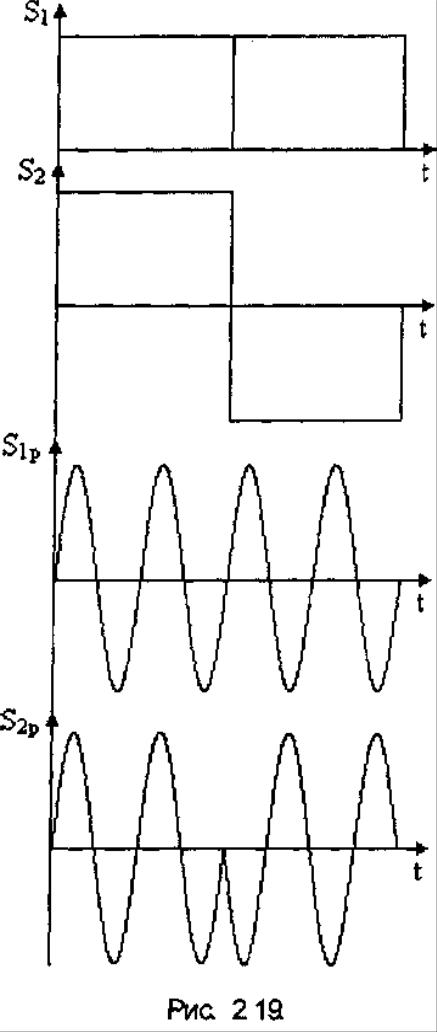

Для создания множества сигналов используют фазу. Фаза радиоимпульсов принимает 2 значения 0 и π радиан.

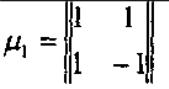

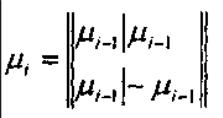

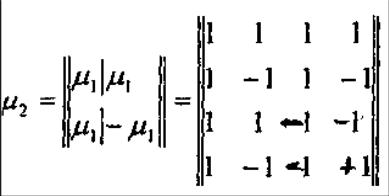

Для изображения множества сигналов удобно пользоваться математической формой, называемой матрицей Адамара (рекуррентная конструкция).

Используя рекуррентное свойство можно построить матрицу Адамара любого порядка:

Матрица Адамара 1-го порядка представляет множество двоичных ортогональных в точке сомкнутых составных сигналов

Эпюры этих сигналов изображены ниже

Сигналы ортогональные в точке сигналы ортогональны при одном варианте временного сдвига относительно друг друга. В реальном - сдвиг равен нулю

Множество сигналов лучше: лучше помехоустойчивость (нет пассивных пауз), лучше используется частотно-временная область, большое количество сигналов.