- •19.2. Влияние обратной связи на характеристики цепи

- •19.3. Понятие об устойчивости электрических цепей с обратной связью и о критериях устойчивости

- •20. Основы синтеза линейных электрических цепей

- •20.1. Задача синтеза электрических цепей

- •20.2. Входные операторные функции реактивных двухполюсников

- •20.3. Реализация реактивных двухполюсников путем разложения их входных операторных функций на простые дроби

- •20.5. Реализация двухполюсников типа rС

- •20.6. Понятие о реализации двухполюсников общего типа

- •20.7. Реализация четырехполюсников в виде мостовых схем

- •20.8. Реализация лестничных реактивных четырехполюсников, нагруженных резисторами с одной из сторон

- •20.8.1. Свойства передаточных функций лестничных четырехполюсников

- •20.8.2. Реализация лестничных реактивных четырехполюсников, нагруженных резисторами с одной из сторон

- •20.9. Реализация лестничных реактивных четырехполюсников, нагруженных резисторами с двух сторон

- •20.10. Реализация четырехполюсников типа rС

- •20.12. Задача аппроксимации в проблеме синтеза электрических цепей

- •20.12.1. Аппроксимация по Тейлору

- •20.12.2. Аппроксимация по Чебышеву

- •20.13. Синтез фильтров типа lc

- •20.13.1. Синтез фильтров нижних частот с аппроксимацией их амплитудно-частотных характеристик по Тейлору

- •20.13.2. Синтез фильтров нижних частот с аппроксимацией их амплитудно-частотных характеристик по Чебышеву

- •20.14. Понятие о синтезе пассивных и активных rС-фильтров

- •21.2. Классификация нелинейных элементов

- •21.3. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов

- •21.3.1. Аппроксимация степенным полиномом

- •21.3.2. Кусочно-линейная аппроксимация

- •21.4. Понятие о методах расчета нелинейных электрических цепей

- •21.5. Преобразование спектров сигналов в нелинейных цепях

- •21.5.1. Умножение частоты

- •21.5.2. Преобразование частоты (гетеродинирование)

- •21.5.3. Амплитудная модуляция

- •21.5.4. Детектирование амплитудно-модулированных колебаний

- •22.2. Применение матрицы рассеяния для расчета электронных схем

- •1. Вспомогательные расчеты:

- •22.3. Применение эвм к решению задач анализа и синтеза цепей

- •22.4. Понятие о теории и методах интегральных схем

20.12. Задача аппроксимации в проблеме синтеза электрических цепей

Синтез электрических цепей, как указывалось в подразд. 20.1, связан с решением двух задач: аппроксимации и реализации.

Задача аппроксимации состоит в нахождении функции F(x) переменного х, удовлетворяющей условиям физической реализуемости, которая с необходимой точностью воспроизводила бы заданную функцию ξ(x) в требуемом интервале х. Этой заданной функцией ξ(x) может быть амплитудно-частотная, фазо-частотная или одна из временных характеристик электрической цепи (переходная h(t) или импульсная a (t) характеристики). Эти характеристики могут быть заданы аналитически или графически. Если заданной является одна из временных характеристик, то эту характеристику можно преобразовать по Лапласу в функцию частоты. Однако задаваемая степень приближения при аппроксимации временной функции переводится в степень приближения по частоте с большими трудностями вычислительного характера. Поэтому если заданными являются временные характеристики, то синтез электрической цепи целесообразно производить не в частотной, а во временной области [2, 27].

Задача аппроксимации решается с привлечением методов интерполирования и приближения функций, которые излагаются в высшей математике. Здесь же ограничимся кратким рассмотрением аппроксимации в виде «гладкой» кривой (аппроксимации по

Тейлору) и наилучшего (равномерного) приближения (аппроксимации по Чебышеву), которые находят широкое применение при синтезе электрических цепей.

20.12.1. Аппроксимация по Тейлору

Ф ункция

Р(х)

является

аппроксимирующей функцией п-то

порядка

по Тейлору относительно функции ξ(x)

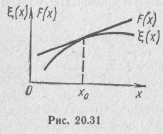

(рис. 20.31), если в точке х=х0

равны

значения этих функций и n—1

производных

ункция

Р(х)

является

аппроксимирующей функцией п-то

порядка

по Тейлору относительно функции ξ(x)

(рис. 20.31), если в точке х=х0

равны

значения этих функций и n—1

производных

младших порядков, т. е.

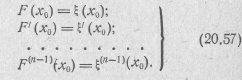

Погрешность рассматриваемой аппроксимации F(x)—ξ(x) можно найти, если каждую из функций представить рядом Тейлора:

т. е. при аппроксимации по Тейлору первые n—1 производных функций отклонения F(x)—ξ(x) при х=х0 равны нулю. С увеличением разности х—x0 отклонение увеличивается. Следовательно, рассматриваемая аппроксимация описывает заданную функцию наиболее точно при значениях х, близких к x0, и менее точно при значениях х, значительно отличающихся от х0.

20.12.2. Аппроксимация по Чебышеву

Функция F(x) аппроксимирует по Чебышеву функцию ξ(x), если эта функция выбрана таким образом, что наибольшее значение модуля разности |F(x)—ξ(x)| -- интервале приближения является минимальным.

Этот тип аппроксимации назван по имени русского математика академика П. Л. Чебыщева (1821—1894 гг.), который впервые сформулировал и указал общие методы решения задачи наилучшего приближения функций. Теория наилучшего приближения функций, основанная П. Л. Чебышевым, была блестяще развита в работах наших соотечественников Е. И. Золотарева, П. И. Ахиезера и др.

При решении задач наилучшего приближения функций большое применение находят так называемые полиномы Чебышева, которые вычисляются по формуле

Рп (х) = cos (n arccos x). (20.59)

При п=1 получим

Р1 (х) = cos (arccos x) = x.

При n=2

![]()

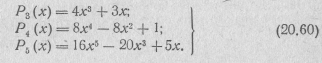

При n=3; 4; 5 эти полиномы имеют вид:

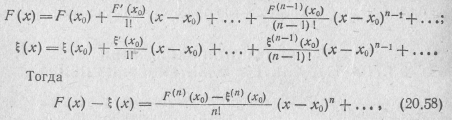

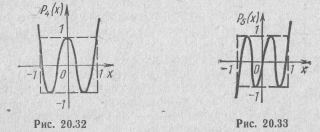

Из приведенных выражений видно, что полиномы Чебышева представляют собой многочлены степени п с коэффициентом при старшем члене, равным 2n-1. В качестве примера на рис. 20.32 и 20.33 приведены графики полиномов Р4(х) и Р5(х).

Особенностью

полиномов Чебышева является то, что в

интервале

![]() они из всех полиномов степени п

с

коэффициентом при старшем члене 2п-]

наименее

отклоняются от нуля. Вне указанного

выше интервала значения этих полиномов

по абсолютной величине являются

наибольшими из всех полиномов степени

n.

они из всех полиномов степени п

с

коэффициентом при старшем члене 2п-]

наименее

отклоняются от нуля. Вне указанного

выше интервала значения этих полиномов

по абсолютной величине являются

наибольшими из всех полиномов степени

n.