- •А.Г. Суслов

- •Рецензенты:

- •Кафедра «Технология машиностроения» Тульского государственного университета

- •Глава 4 технологическое обеспечение качества изделий машиностроения 6

- •Глава 5 технологическая производительность труда и себестоимость изделий. Экономическая эффективность. 41

- •Глава 6 методология разработки технологических процессов изготовления изделий в машиностроении 72

- •Глава 7 Технология изготовления различных деталей 111

- •Глава 10 совершенствование существующих и создание новых технологических методов обработки деталей машин и технологий 177

- •Глава 11 технологическая подготовка производства 200

- •Глава 12 технология восстановления деталей машин 241

- •Глава 4 технологическое обеспечение качества изделий машиностроения

- •4.1. Припуски на обработку

- •4.2. Обеспечение качества деталей на стадии технологической подготовки производства

- •4.7. Значения коэффициентов формулы (4.16)

- •4.1. Возможности методов обработки в обеспечении точности размеров и параметров качества плоских поверхностей деталей машин

- •4.2. Возможности методов обработки в обеспечении точности размеров и параметров качества наружных поверхностей вращения деталей машин

- •4.3. Возможности методов обработки в обеспечении точности размеров и параметров качества внутренних поверхностей вращения деталей машин

- •4.4. Возможности методов обработки по обеспечению точности зубьев и параметров качества их рабочих поверхностей

- •4.5. Возможности методов обработки по обеспечению точности шлицев и параметров качества их рабочих поверхностей

- •4.6. Возможности методов обработки по обеспечению точности зубьев и параметров качества их рабочих поверхностей

- •4.8. Значения параметра Cx для различных методов чистовой обработки

- •4.3 Обеспечение качества деталей при изготовлении

- •4.4. Обеспечение качества изделий при сборке

- •Вопросы для самопроверки и промежуточного контроля знаний студентов по 4-й главе

- •Глава 5 технологическая производительность труда и себестоимость изделий. Экономическая эффективность.

- •5.1 Технологическая производительность труда и техническое нормирование

- •5.2. Технологическая себестоимость

- •5.3. Функционально-стоимостной анализ технологических процессов

- •5.1. Перечень технико-экономической информации, необходимой для проведения фса технологического процесса

- •5.2. Структурно-стоимостная модель технологического процесса

- •5.4. Оценка экономической эффективности

- •5.3. Значение коэффициента

- •5.4. Значение коэффициента полных затрат труда

- •Вопросы для самопроверки и промежуточного контроля знаний студентов по 5-й главе

- •Глава 6 методология разработки технологических процессов изготовления изделий в машиностроении

- •6.1 Выбор заготовок для изготовления деталей машин

- •6.2 Назначение технологических баз при проектировании технологических процессов

- •6.3 Установление последовательности и выбор методов обработки поверхностей заготовок

- •6.4 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин

- •6.5 Разработка технологических процессов сборки изделий

- •6.6 Выбор технологического оборудования, оснастки и средств контроля при разработке технологического процесса

- •Вопросы для самопроверки и промежуточного контроля знаний студентов по 6-й главе

- •Рекомендуемая тематика лабораторных работ и практических занятий по основам технологии машиностроения

- •Часть II Технологические методы и процессы производства изделий машиностроения

- •Глава 7 Технология изготовления различных деталей

- •7.1 Технология изготовления валов.

- •Выбор заготовок и технологических баз.

- •Выбор оборудования и оснастки

- •Маршрут изготовления деталей типа тел вращения: Валов, шпинделей, ходовых винтов

- •7.1. Маршрут изготовления вала в условиях мелкосерийного производства

- •7.2. Маршрут изготовления вала в условиях крупносерийного производства

- •7.3. Маршрут изготовления шпинделя в условиях серийного производства

- •7.4. Маршрут изготовления ходового винта токарного станка 16к20 в условиях серийного производства

- •7.2 Технология изготовления деталей зубчатых и червячных передач и методы обработки их поверхностей Конструктивная характеристика деталей и технические условия на их изготовление

- •Материалы и способы получения заготовок деталей зубчатых и червячных передач

- •Обработка отверстий

- •Обработка зубьев цилиндрических зубчатых колес

- •Маршрут изготовления зубчатых колес

- •7.5. Маршрут изготовления зубчатого колеса в мелкосерийном производстве

- •7.3 Технология изготовления корпусных деталей Служебное назначение корпусов и технические условия на их изготовление

- •Материал и способы получения заготовок

- •Обработка корпусных деталей

- •9.5. Комбинированные методы улучшения качества поверхности с помощью лазерной обработки

- •Параметры режима лазерного облучения, используемого для обработки материалов

- •Влияние видов покрытия на лазерное упрочнение поверхности заготовки из стали 40х

- •Режимы лазерной обработки на установках серии «Квант»

- •Влияние лазерного упрочнения на микротвердость сталей у8а и х12м

- •Изменение микротвердости поверхности заготовки в зависимости от числа повторных облучений

- •Энергия излучения, Дж, при лазерной обработке заготовок из твердых сплавов в зависимости от содержания кобальта для нормального зерна

- •Параметры лазерной обработки заготовок из твердого сплава в зависимости от содержания кобальта для очень мелкого зерна

- •. Параметры лазерной обработки заготовок из твердого сплава в зависимости от содержания кобальта для мелкого зерна

- •9.15. Износ, мкм, поверхности заготовки после различных видов обработки

- •9.16. Фреттинг-износ, мкм, после лазерной обработки заготовки из стали

- •9.5 Гальванические способы нанесения покрытий

- •9.17. Основные виды гальванических покрытий и области их применения

- •9.18. Состав хромовых электролитов

- •9.6 Химические способы нанесения покрытий

- •9.19. Состав ванны и режимы нанесения химических покрытий

- •9.20. Пластмассы для покрытия деталей вихревым и эжекционным способами

- •9.7 Наплавка и напыление материала

- •9.21. Электродные материалы и флюсы, применяемые при механизированной наплавке

- •9.8 Выбор способов повышения долговечности деталей машин

- •9.22. Применение и режимы газовой металлизации

- •9.23. Выбор способов повышения долговечности деталей машин

- •Вопросы для самопроверки и промежуточного контроля знаний студентов по 9-й главе

- •Глава 10 совершенствование существующих и создание новых технологических методов обработки деталей машин и технологий

- •10.1. Совершенствование технологических методов обработки деталей машин

- •10.2.Создание новых технологических методов обработки и процессов изготовления и ремонта изделий машиностроения

- •10.3. Наукоемкие конкурентоспособные технологии в машиностроении

- •Вопросы для самопроверки и промежуточного контроля знаний студентов по 10-й главе

- •Глава 11 технологическая подготовка производства

- •11.1. Организация технологической подготовки производства

- •Технологическая подготовка производства при проектировании изделия

- •Технологическая подготовка производства опытных образцов и единичных изделий

- •Технологическая подготовка производства серийных изделий

- •11.2 Оформление технологической документации

- •11.3 Заполнение маршрутных карт

- •11.3 Особенности технологических процессов и оформление технологической документации при обработке заготовок на станках с чпу и многоцелевых станках

- •11.4 Особенности разработки технологических процессов и оформления

- •11.5 Особенности разработки технологических процессов и заполнение технологической документации при обработке заготовок на автоматических линиях

- •Содержание граф при написании техпроцесса обработки заготовки на автоматах и полуавтоматах

- •11.6.Особенности разработки технологических процессов для гибких производств

- •11.7 Автоматизация проектирования технологических процессов

- •11.8 Технологическая подготовка технической реконструкции машиностроительных предприятий

- •Вопросы для самопроверки и промежуточного контроля знаний студентов по 11-й главе

- •Глава 12 технология восстановления деталей машин

- •12.1. Восстановление деталей машин термоупругопластическим деформированием

- •12.2. Восстановление деталей машин пластическим вытеснением материала

- •12.3 Восстановление деталей машин электромеханической обработкой

- •12.4. Восстановление деталей машин плазменными методами

- •12.5. Восстановление деталей машин наплавкой, наваркой

- •12.6. Подготовка восстанавливаемых поверхностей детали под нанесение покрытий

- •Способы подготовки поверхностей под газотермическое покрытие

- •12.7 Механическая обработка восстановленных поверхностей деталей машин

- •Относительная себестоимость обработки покрытий алмазным кругом при круглом наружном шлифовании

- •Вопросы для самопроверки и промежуточного контроля знаний студентов по 12-й главе

12.4. Восстановление деталей машин плазменными методами

Плазменные методы восстановления деталей машин основываются на использовании теплофизических свойств ионизированного газа (плазмы). Так как выделить плазму в чистом виде весьма трудно, то для технических целей используют дуговой разряд, обогащенный плазмой, т.е. в дуговом разряде наряду с заряженными частицами (ионами и электронами) содержатся и нейтральные частицы. Такое состояние газа называется низкотемпературной плазмой (температура на выходе из сопла плазмотрона около 5000 ... 7000 К).

В качестве плазмообразующих газов самостоятельно могут быть использованы аргон, азот, гелий, аммиак. Водород и кислород применяются в смеси с аргоном, азотом.

В комплект оборудования для плазменной обработки входят следующие узлы: плазмотрон; механизм транспортирования порошковых и проволочных материалов; пульт управления, в котором сосредоточены измерительные, регулировочные и блокировочные устройства; источник питания дуги; источник и приемник охлаждающей воды; комплекс коммуникаций, соединяющий отдельные узлы установки и обеспечивающий подвод к плазмотрону газов, электроэнергии, охлаждающей воды.

Плазменное напыление. Для восстановления изношенных поверхностей плазменным напылением широкое применение получили самофлюсующиеся сплавы системы Ni-Cr-B-Si, в которые нередко добавляют карбиды, бориды тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена, ванадия) для образования композиционных сплавов с более высокими физико-химическими свойствами. Весьма эффективно использование биметаллических терм о реагирующих порошковых сплавов (например, Al + Ni), обладающих экзотермическими свойствами, повышающими прочность сцепления покрытия с основой и физико-химические свойства в целом. Их применяют в качестве подслоя или для напыления основного слоя.

Технологический процесс восстановления деталей плазменным напылением включает следующие операции: подготовка порошка и поверхности детали, напыление и механическая обработка напыленного покрытия.

Подготовка порошка заключается в его сушке при температуре 150 ... 200 °С и просеивании через сито с размером ячеек, не превышающим 200 мкм.

Подготовке поверхности детали к напылению должно уделяться первостепенное значение, поскольку от ее качества в значительной мере зависит прочность сцепления порошка с поверхностью детали. Детали, подлежащие напылению, очищают от грязи, моют, просушивают, после чего подвергают механической обработке, с целью создания на поверхности необходимой шероховатости, которая оказывает существенное влияние не только на прочность сцепления напыляемого материала с подложкой, но и на уста-

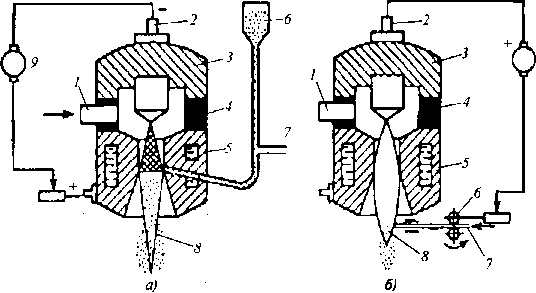

Рис. 12.7. Плазменное напыление порошком (в) и проволокой (б):

1 - подвод плазмообразующего газа; 2 - катод плаз матрона;

3 - корпус катода; 4 - изолятор; 5 - корпус анода; 6 - порошковый питатель;

7- подвод газа, транспортирующего порошок; 8- плазменная струя; 9- источник питания (И П)

лостную прочность восстанавливаемой детали. Наиболее рациональный метод создания шероховатости - дробеструйная обработка чугунной крошкой с размером частиц 1 ... 2 мм при давлении воздуха 0,5 ... 0,6 МПа. Напылять покрытия следует сразу после дробеструйной обработки, так как уже через 2 ч ее эффективность уменьшается из-за увеличения па обрабатываемой поверхности оксидной пленки.

При плазменном напылении в качестве напыляемых материалов применяют порошки (рис. 12.7, а), проволоки и прутки (рис. 12.7, б).

Более технологичным является использование порошков. Частицы порошка, подаваемые в зону плазмообразования, нагреваются в плазменной струе до оплавления или расплавления и направляются с определенной скоростью (50 ... 200 м/с) на поверхность детали, ударяясь о которую, деформируются, растекаются, кристаллизуются, образуя слоистые покрытия.

В зависимости от свойств напыляемых металлических частиц, способа и режима напыления частицы могут достигать подложки в жидком, пластичном или твердом состоянии. Экспериментально определено, что для получения более высокой прочности сцепления частицы должны быть нагреты не ниже 90 % температуры их плавления.

Повышению прочности сцепления способствует также предварительное напыление подслоя толщиной не более 0,1 мм из металлов (сплавов), образующих прочные химические связи в результате взаимодействия с подложкой (молибден, сплавы на никелевой основе, содержащие алюминий, титан и др.). Весьма перспективно напыление композиционным порошком (NI-A1): в результате алюмотермической реакции образуется покрытие - алюминид никеля, отличающийся высокой стойкостью к окислению и более высокой температурой плавления (1640 °С), чем составляющие его металлы.

Существенным недостатком напыляемых покрытий является их пористость, что объясняется небольшой площадью контакта, как между частицами, так и между частицами и подложкой. При воздействии на такой слой сравнительно невысоких нагрузок

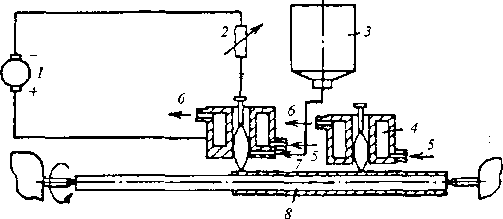

Рис. 12.8. Плазменное напыление с последующим оплавлением:

1 - ИП; 2 — балластный реостат; 3 - порошковый питатель;

4 - плазматрон; 5 . 6- ввод и вывод охлаждающей жидкости;

7 — ввод наплавляемого порошка; 8 - напыляемая деталь

велика вероятность его отслоения. Для улучшения качества напыленных покрытий их подвергают последующему оплавлению (рис. 12.8), Для последующего оплавления пригодны те напыленные твердые сплавы, которые обладают способностью самофлюсования. Это сплавы на никелевой основе. Наряду с плазменным нагревом для оплавления покрытий используют газопламенный, аргонодуговой способы и токи высокой частоты. Твердость оплавленных порошковых смесей составляет49 ... 53 HRC, износостойкость в 5 раз превышает износостойкость стали 45, сопротивление усталости повышается да 20 ...25%, прочность сцепления покрытия с подложкой достигает 400 МПа.

Однако несмотря на то, что способ напыления с оплавлением позволяет получать высококачественные износостойкие покрытия с необходимым припуском под механическую обработку, широкого применения для восстановления деталей он не получил из-за следующих недостатков. Процесс напыления с оплавлением является трудоемким и по Производительности уступает процессам получения покрытий наплавкой и электролитическими способами. Применение дорогих само флюсующихся порошков значительно повышает себестоимость восстановления. Нагрев покрытия и детали при оплавлении достигает 1100 °С, что выше температур фазовых превращений, поэтому все недостатки, характерные для наплавки, присуши и этому способу.

Методами плазменного напыления можно получить покрытия толщиной в несколько миллиметров, однако с увеличением толщины слоя свыше 1 ... 1,3 мм прочность его сцепления с подложкой снижается, поэтому наиболее целесообразно восстанавливать детали с износом, не превышающим 0,4 ... 0,6 мм.

Плазменное напыление целесообразно применять для восстановления деталей, не подверженных значительным динамическим нагрузкам; изготовленных из чугуна и алюминия, трудно поддающихся восстановлению другими способами; изготовленных из любых сплавов, но при восстановлении которых не допускаются деформации. К таким деталям относятся корпусные детали автомобилей, тракторов, у которых изнашиваются посадочные места; гнезда блока под вкладыши коренных подшипников, гнезда картеров коробок передач, опорные буртики и посадочные пояски гильз цилиндров, поверхность нижней головки шатуна и др. Значительную номенклатуру составляют валы, изготовленные из чугуна, стали 45, легированных сталей, с изношенными посадочными местами: валы коробок передач, ходовой части машин и др. Плазменное нанесение покрытий экономически целесообразно при восстановлении большого количества деталей.

Плазменная наплавка. Более технологичным и производительным является способ плазменной наплавки, который заключается в создании на восстанавливаемой поверхности под действием плазменной струи расплава присадочного материала. После затвердевания формируется наплавленный слой с заданными физико-механическими свойствами.

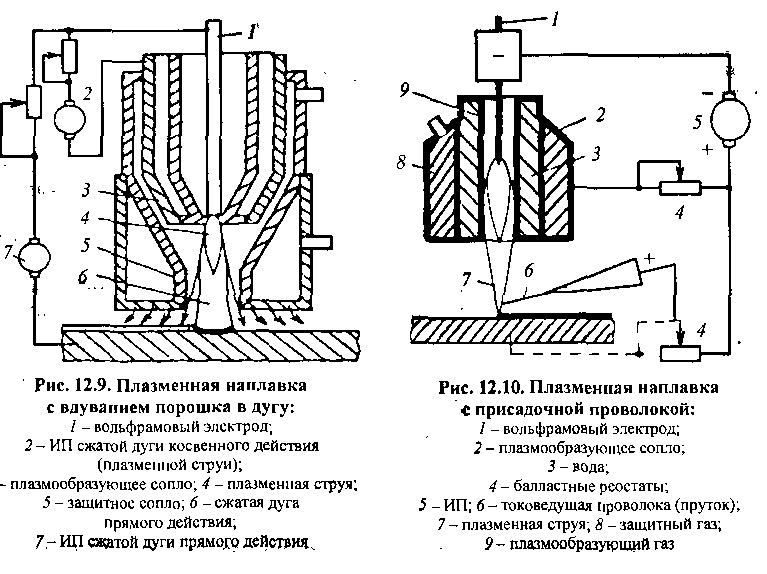

При упрочнении и восстановлении деталей в зависимости от их формы, условий работы применяют несколько разновидностей плазменной наплавки, отличающихся типом присадочного материала, способом его подачи на изношенную поверхность и видом используемой сжатой дуги. При плазменной наплавке применяют дугу прямого действия - дуга образуется между вольфрамовым электродом и токоведущей присадочной проволокой при электрически нейтральной детали.

Плазменную наплавку можно выполнять одиночными валиками, при наплавке цилиндрических деталей по винтовой линии, а также с применением колебательного механизма (для широких слоев).

В качестве наплавочных материалов широко применяют следующие марки порошковых сплавов: ПГ-Cl, ПГ-УС25, ПГ-С27, ПГ-ФБХ62, ПГ-Л101, а также различные композиции этих сплавов с хромоникелевым порошковым сплавом ПГ-СР4. Ко всем сплавам добавляют 6 ... 8 % порошкового алюминия. Альтернатняой традиционным сплавам в настоящее время стало создание диффузионно-легированных (ДЛ) самофлю- сующихся порошков, состоящих из ядра (серийно выпускаемые металлические порошки, измельченная металлическая стружка) и диффузионной оболочки, содержащей бор и кремний. ДЛ-порошки при меньшей (в несколько раз) стоимости позволяют эффективно восстанавливать и упрочнять функциональные поверхности деталей. Грануляция порошков для плазменной наплавки должна находиться в пределах 200 ... 600 мкм. Применение мелких частиц приводит к более интенсивному окислению и их частичному выгоранию. Кроме того, при их использовании часто забивается сопло плазмотрона.

Для предотвращения окисления металла в ванне расплава применяют подачу в зону наплавки защитных газов - аргона, азота или углекислого газа.

Универсальный способ плазменной наплавки - наплавка с вдуванием порошка в дугу, который, частично оплавляясь, переносится на поверхность изделия, оплавляемого дугой прямого действия (рис. 12.9). За счет широкого диапазона регулирования теплоты, идущей на нагрев порошка и детали, этот способ позволяет получать наплавленные слои высокого качества с минимальной глубиной проплавления. К недостаткам способа следует отнести сложность конструкций плазмотрона, его низкую надежность и большие размеры, а также значительный расход газа.

При использовании наплавочной проволоки наиболее эффективна наплавка токоведущей проволокой. В этом случае сжатая дуга используется главным образом для плавления проволоки и в меньшей степени для подогрева детали (рис. 12.10). Наплавленный слой в основном образуется за счет теплоты перегретого наплавленного металла, смачивающего поверхность подогретого основного металла. Доля участия основного металла в первом наплавленном слое не превышает 4 %, что важно для обеспечения требуемых физико-механических свойств наплавки.

Наплавка прямой дугой токоведущей проволокой увеличивает производительность, но при этом возрастает глубина проплавления основного металла.

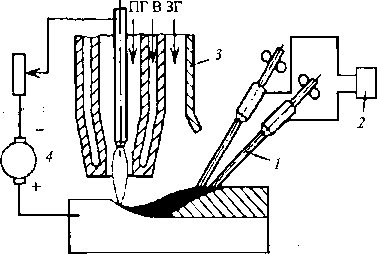

Заслуживает внимания способ плазменной наплавки двумя плавящимися проволоками, подключенными последовательно к источнику переменного тока, с помощью которого они нагреваются до соответствующих температур и подаются в хвостовую часть ванны расплавленного металла, образованной сжатой дугой прямого действия (рис. 12.11). Производительность этого способа достигает 30 кг/ч.

Плазменную наплавку широко применяют для восстановления изношенных поверхностей следующих деталей: стальных крестовин карданных шарниров и сателлитов дифференциалов; клапанов, распределительных и коленчатых валов автотракторных двигателей; алюминиевых поршней двигателей; чугунных корпусных деталей; изнашивающихся поверхностей деталей атомных реакторов; режущих кромок шнекобурильных машин; долот вращательного бурения; зубьев ковшей экскаваторов.

Толщина наплавляемого за несколько проходов материала может достигать 10 мм, однако наиболее эффективны наплавляемые слои до 2 мм при глубине проплавления основного металла до 0,4 ... 0,6 мм. В этом случае обеспечиваются наиболее высокие физико-механические свойства покрытий. Плазменная наплавка позволяет не только наплавлять изношенные поверхности, но и устранять эксплуатационные дефекты в виде трещин (обычно глубиной до 3 мм).

Эффективность плазменной наплавки во многом определяется характером условий эксплуатации восстановленного изделия и свойствами применяемых наплавочных материалов.

Рис.

12.11. Плазменная наплавка с подачей в

ванну двух плавящихся проволок:

3 — защитное сопло; 4 -источник постоянного тока;

ЯГ - плазмообразующий газ; В - вода; ЗГ- защитный газ

Так, износостойкость клапанов двигателей после наплавки жаропрочными твердыми порошковыми сплавами возрастает в 1,8 ... 2 раза, по сравнению с новыми, а применение наплавочных порошков на основе релита или спеченного сплава ВК повышает износостойкость муфт геологоразведочных бурильных машин до 6 ... 8 раз.