- •Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах

- •IV международной научной конференции

- •Языковая картина мира и художественный мир литературного произведения (диалог культур в ранней прозе н.В. Гоголя)

- •Е.А.Анисимова, к.В.Вербова

- •Содержание представлений студентов о своем и чужом этносе

- •Список литературы

- •Исследовательский потенциал концепта

- •Л.И. Антропова

- •Социокультурные языки общения как отражение языковой картины мира

- •Имя собственное как концепт

- •Концепты общество-человек и общество–компания, как часть концептосферы общество

- •Т. И. Бабкина

- •Значение как интерпретация неязыкового содержания

- •Сопоставительное изучение профессиональной и обыденной картин мира (на материале художественной литературы)

- •Влияние социолингвистических особенностей языка газеты на менталитет человека

- •Лингвострановедческий аспект концепта «via» в итальянской языковой картине мира

- •Концептуальный анализ лексемы “сустав” (на материале якутских эпических текстов)

- •Концепт глупость в составе концептосферы человек

- •Особенности языковой картины мира афро-американцев в когнитивном и аксиологическом пространстве

- •Полевой метод в исследовании концептов

- •Специфика восприятия кинотекста в процессе межкультурного взаимодействия

- •Выражение эмоционального концепта через цветообозначения в когнитивном пространстве

- •Отражение наивной языковой картины мира в рекламных текстах

- •Трансформация лингвокультурной идентичности и картины мира в условиях межкультурной коммуникации

- •Концептуализация русской языковой картины мира и религиозная философия

- •Аксиологический аспект языковых концептов

- •Концептуальное исследование переносного эпитета (на материале концепта «дерево» в лирике м.Цветаевой)

- •Образ женщины в языковой картине мира (на материале пословиц и поговорок английского и русского языков)

- •Языковая картина мира и ее отражение в языковом сознании младшего школьника

- •Актуализация концепта „nebel“ – «туман» в системе стилистических приемов э.М. Ремарка

- •Использование приема уподобления при переводе китайских текстов

- •Коммуникативная релевантность концептов сферы «niederschlag»

- •Этнические стереотипы в языковом сознании (на примере реакций носителей английской и французской культуры)

- •О взаимодействии культурных кодов в стихотворениях ф.К. Сологуба

- •Эпиграф как отражение авторской концептуальной картины мира (на примере рассказа р. Киплинга «За чертой»)

- •Термин «картина мира» в современных лингвистических исследованиях

- •Национально-специфические характеристики концепта «цвет» в немецкой и русской языковых картинах мира

- •Структура архетипического концепта (на примере концепта «холод»)

- •I. Физический смысл.

- •II. Архетипические смыслы.

- •III. Психологические смыслы: III a. Внутренний мир человека.

- •III б. Межличностные отношения.

- •К теме исследования реализации концепта «мужчина» в современном английском языке

- •Englishness vs americanness в идеостиле Джона Фаулза

- •Концепт «җир» (земля) в романе татарского писателя г.Баширова «Җидегән чишмә» (Семь ключей Алтынбикэ)

- •Репрезентация познавательного опыта человека в содержании концепта «труд»

- •Медиавоспитание и взаимодействие культур

- •Личность и коллектив в языках и культурах россии и франции

- •«Зеркало желаний»: новая жизнь древнего концепта

- •Статус понятия в современных лингвистических исследованиях

- •Темпоральный аспект концепта «радость»

- •Цветовой символизм как источник концептуализации цвета

- •Особенности реализации гипонима нарцисс в национальной языковой картине мира

- •Концепт «пространство» в древне- и средневерхненемецком: конституент «внешний» и «граница»

- •Список литературы

- •Структура концепта и ее лексическое выражение

- •Символический компонент концепта Цветок в английской культуре

- •Т.Ю. Кужелева

- •Генезис делового письма в английской и русской лингвокультурах

- •Репрезентация эмоционального концепта «тревога» в современном английском языке

- •Концепт «черный цвет» в древнеанглийских загадках и заклинаниях (на примере цветообозначения «wann»)

- •Специфика концепта «время» в повести е.И. Замятина «алатырь»

- •Русская языковая картина мира через призму шутки

- •Языковая репрезентация концепта закон в публицистических текстах (на материале современных сми)

- •Реализация концепта «военное время» в идиолекте к.Симонова (на материале романа «Живые и мертвые»)

- •Реконструкция семантической модели концепта “flapper” на основе словарных дефиниций

- •Отрицательные предложения в речи британцев и американцев (на материале британской и американской драматургии)

- •Кому она нужна, эта интерлингвистика?

- •Список литературы

- •О некоторых французских терминах межкультурной коммуникации

- •Сопоставительный анализ традиционных формул народной сказки в функционально-эквивалентных подсистемах английского и русского языков

- •«Мысль семейная» в индивидуальной (толстовской) языковой картине мира

- •Концептуализация музыки в поэзии в.Ходасевича

- •Особенности концептуализации запаха в тексте рекламы парфюмерной продукции

- •Об этимологии ключевого слова концепта «женщина»

- •Сказочная картина мира: образно-концептуальная репрезентация социально-онтологической семантики

- •1. Социологема «социум» - образ-концепт «Дом/Свое царство»

- •2. Социологема «социальная мобильность» - образ-концепт «Путь/Дорога»

- •3. Социологема «социальный идеал» - образ-концепт «Иное царство»

- •5. Социологема «социальное зло» - образ-концепт «Упадок/недостача»

- •Полилингвизм и этническая идентичность: проблемы взаимоотношения

- •О соотношении понятий «мода» и «языковая мода»

- •Языковая картина мира в антрополингвистическом аспекте

- •Лингвокультурный аспект концепта «число» (на примере французских и русских фразеологизмов)

- •Язык и культура

- •Фольклорные мотивы в современном британском романе (на материале романа «Сорока» Дж. Доусон)

- •Анализ внутренней формы значения лексемы-номинанта (на примере концепта interest в английском языке)

- •Грани русской языковой картины в «диалоге культур»

- •Паремии и языковая игра (на материале русских и белорусских пословиц оппозитивной структуры)

- •Культурная оппозиция «свой/чужой» в пословичной картине мира (на материале испанского и русского языков)

- •Список литературы

- •Словарь профессиональных говоров как лингвокультурологический источник

- •К вопросу о соотношении понятий языковая и этническая картина мира

- •К проблеме языковой картины мира башкир. Концепт “꼥ел” и его вербализация в трилогии з.Биишевой “к свету”

- •Взаимодействие метафор и концептов в русском и итальянском поэтическом тексте

- •Некоторые особенности имен концепта «человек» в современном французском языке

- •Языковое многообразие – фундаментальный принцип Европейского сообщества

- •Концепт «пермь» в языковой картине мира жителей

- •Лингвокультурологическая специфика прозвищ джазовых музыкантов

- •Концепт «война» и вербальные средства его презентации

- •О некоторых особенностях негативной «вежливости» в англоязычной культуре

- •2.Задавайте вопросы, будьте уклончивым:

- •5.Будьте пессимистом:

- •8.Извиняйтесь:

- •Список литературы

- •Псевдоагентивность как семантическая доминанта русской языковой и ментальной картин мира

- •Список литературы

- •Норма-гармония в русской языковой картине мира

- •Языковая личность и культурный код

- •А.А. Финогеева, г.Р. Власян

- •Лингвокультурные особенности реализации концепта «мечта» в американской языковой картине мира

- •Концепт «дружба» в англоязычной и немецкоязычной картинах мира

- •Вселенная глазами русских и вьетнамцев: лингвокультурологический аспект (на материале слов, обозначающих небесные тела)

- •Гендерные отношения в лингвокультурологическом аспекте

- •Смыслообразующий потенциал фонетических средств художественной выразительности в суевериях и приметах английской и русской лингвокультур

- •Концептосфера поэтического текста (на материале «Книги о монашеской жизни» р.М. Рильке)

- •Полипропозитивность как отражение сложной картины мира языковой личности с. Довлатова

- •Предметная метафора как способ объективации концептов «сила» и «слабость» в современном английском языке (на материале газет The Times и The Sunday Times)

- •Операциональные единицы советской идеологической языковой картины мира

- •«Глубина» в сфере интеллектуальной деятельности человека в немецкой языковой картине мира (на примере анализа употребления адъективов tief,flach, seicht)

- •Экспериментальное исследование образов сознания носителей русского и казахского языков

- •О характере взаимосвязи языка и культуры

- •Роль французского языка в формировании языковой картины мира

- •Методика преподавания иностранных языков

- •Речевая деятельность как средство формирования коммуникативной культуры личности

- •Список литературы

- •Л.А. Андреева

- •Использование дифференцированных заданий при обучении монологическому высказыванию в неязыковом вузе

- •Список литературы

- •Использование проектной методики на занятиях по английскому языку

- •Использование компьютерных технологий в обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей

- •О формировании профессиональной компетентности студентов - будущих переводчиков

- •Обучение межкультурной коммуникации в системе подготовки специалистов экономического профиля

- •Обучение научному стилю речи иностранных студентов-медиков

- •Проблемы профессионального тренинга будущих переводчиков

- •Разработка эффективной методики преподавания японских иероглифов на основе их анализа методами математической лингвистики

- •Категория связности в учебно-педагогическом дискурсе

- •Использование проектной методики в организации самостоятельной работы студентов

- •Обучение иностранному языку посредством применения информационно-компьютерных технологий и Интернет

- •Применение технологии коллективного взаимодействия на уроке иностранного языка

- •Интерактивные методы в преподавании курса «история и культура страны изучаемого языка»

- •Н.Г. Закутская

- •Некоторые проблемы формирования социокультурной компетенции

- •Как добиться успеха в обучении иностранным языкам

- •Особенности коллективных видов работы на уроках русского языка в количественно больших группах (с учетом каналов восприятия)

- •Роль дистанционного иноязычного образования в профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов

- •По иностранному языку в вузе

- •Мотивация как основная функция изучения русского языка иностранными учащимися

- •Реализая регионального компонента содержания образования на языковом факультете вуза

- •Формирование коммуникативной компетенции в письменной речи учащихся: диктант на уроке иностранного языка в высшей школе: новое или забытое старое?

- •Использование технологии формирования познавательной активности при обучении студентов технических факультетов реферированию и аннотированию иноязычных текстов по специальности

- •Особенности вербализации предметной картины мира ребенком среднего дошкольного возраста

- •Н.А. Пластинина

- •Использование открытых образовательных ресурсов для организации самостоятельной работы студентов (на примере Flamentality Hotlist и Hunt)

- •Взаимодействие познавательных и речевых процессов в формировании речевой деятельности ребенка

- •Использование информационных технологий в обучении иностранным языкам (на примере международных телекоммуникационных проектов)

- •Использование аутентичных материалов при обучении иностранному языку: преимущества и недостатки

- •Аутентичный языковой материал с учетом субъектного опыта студентов при формировании профессиональной направленности будущих переводчиков

- •Список литературы

- •Лингводидактический аспект применения прецедентных текстов при обучении иностранным языкам

- •Л.В. Сухова

- •Языковая переподготовка и подготовка к переводческой деятельности на основе психотехник

- •Курган, Россия обучение устной иноязычной речи в неязыковом вузе

- •Организация процесса обучения иностранным языкам в условиях работы по модульно-рейтинговой системе

- •Организация самостоятельной работы студентов неязыковых вузов на занятиях по иностранному языку

- •Ретроспективный анализ понятия «готовность к билингвальной коммуникации»

- •«Контракт обучения» и лингвистическая компетенция: современный европейский подход к изучению иностранного языка

- •Понимание иноязычных текстов по специальности в информативном чтении провизора

- •Учет прагматических факторов при подготовке переводчиков

- •Реализация методики поэтапного развития перцептивно-коммуникативной компетентности будущих переводчиков

- •Функционирование социального дейксиса в немецкой политической речи

- •Наши авторы

- •Григорьева Наталья Юрьевна - преподаватель кафедры иностранных языков Магнитогорского государственного технического университета, e-mail: Dmitri-Grigoriev@yandex.Ru

- •Плотникова Юлия Анатольевна - аспирант факультета романо-германской филологии Белгородского государственного университета, e-mail: pl44@yandex.Ru

- •Порожняк Наталья Федоровна – преподаватель кафедры иностранных языков Южно-российского государственного университета экономики и сервиса (г. Шахты), e-mail: porozhnjak@list.Ru

- •Содержание

- •IV международной научной конференции

Реконструкция семантической модели концепта “flapper” на основе словарных дефиниций

Концепт, как существующее в сознании совокупное отражение объективных и субъективных свойств определенного предмета или явления, вербализуется в семантике языка, а значит, отражается в смысле слов. Компонентный анализ концепта основан на идее о выделяемости в значении слова минимальных семантических признаков – сем. «Сема – предельная единица плана содержания. Семы представляют собой элементар-ные отражения различных сторон и свойств обозначаемых предметов и явлений действительности» [ЛЭС 1990: 437]. Семы – содержательные, конкретные и высоко-информативные конструктивные единицы, образующие иерархические структуры.

Инвариантная вербальная манифестация концепта выражена в плане содержания языкового знака. В наборе семантических характеристик концепта можно выделить объективно существующие свойства, составляющие ядро концепта и субъективные, факультативные семы, появляющиеся при вербализации концепта в речи. Ядро концепта с обобщенным набором сем, объективно существующих для носителей языка, отражено в словарных дефинициях имени концепта. Однако в словарях отражены не все особенности и характеристики, существующие у носителей языка, только основные актуальные семы. Ядерные семы – постоянны и безотносительны, они образуют закрытый ряд безотносительных признаков, обеспечивающих узнавание и классификацию предметов [Стернин 1985: 46]. Исследование словарных дефиниций дает отражение концепта на уровне языка, в независимости от речевой коммуникации.

Факультативные семы проявляются только в определенных контекстах, они отражают личностные (авторские) ассоциации, которые обеспечивают «приращение смысла концепта» [Быкова 1985: 26]. Определяющую роль в формировании эмоционально-оценочных (коннотативных) характеристик концепта, играют экстралингвистические факторы, интенция пишущего, а также лингво-социальная среда в которой он находится [Ходина 1985: 59]. Набор факультативных сем обусловлен энциклопедическими знаниями, являясь избыточным и не обязательным для отождествления объекта, необходим для полного представления семантической структуры концепта, однако выявление факультативных сем, в структуре концепта «flapper» выходит за рамки этой статьи.

Семный анализ основывается на вычленении фиксированных в языке различных признаков концепта. В ходе семного анализа словарных определений имени концепта следует выяснить, какие из сем несут наибольшую смысловую нагрузку в семной иерархии концепта. Для получения релевантных данных нами используется квантитативный метод обработки информации.

Для реконструкции инвариантного семного состава концепта были проанализированы 42 дефиниции существительного «flapper» толковых, тезаурусных, энциклопедических словарей и словарей сленга, напечатанных в Америке, Англии, Канаде, а также 2 определения электронных словарей: Collins Abby Lingvo 12, Encarta World Еnglish Dictionary 2007, Microsoft Corp., изданных в период с 1922 по 2007 год. На основе исследованных источников было получено следующее определение «flapper»: «An emancipated sportive young woman or a giddy foolish young girl of the 1920s in America, given to exaggerated fashion styles and to sophisticated conduct, considered modern, bold and frivolous; а tomboy inclined to revolt against precepts and admonitions of her elders, flaunting disdain and scorn to conventions and decorum of her mother’s generation, interested in music, parties and new ideas, desirous of attracting admirers».

Исследование показало, что основной, передающей наиболее существенный родовой признак, и постоянной семой является сема «женщина» (Female) – лицо, женского пола. Это либо молодая женщина (32 источника), либо девушка до двадцати лет (9 источников); словарь Webster’s Dictionary and Thesaurus (1993) и The Encyclopaedia Britannica (1994) определяет только пол лица, не указывая возраст (2 источника). В определении словаря Webster's, Greenwich Publications (1963) не дается указаний на определенную возрастную группу (как молодая девушка, так и молодая женщина). Если учитывать, что в начале 20 века молодой считалась женщина до 30 лет, то можно сказать, что речь идет об одном поколении женщин от подросткового до зрелого возраста. Следовательно, также постоянной и основной семой является сема «молодость» (youth).

Из 42 исследованных источников 31 ограничивает существование концепта «flapper» историческим периодом 20х годов 20 столетия; такой источник как New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English language, revised and updated, 1993, дает определение с пометкой «история», другой (The Reader’s Digest Great Encyclopedic Dictionary 1967) делает сноску на то, что термин находился в обращении (т.е. имел коммуникативную ценность) в 20ые годы. Один источник (The Reader’s Digest Great Encyclopedic Dictionary 1967) дает определение с пометкой (U.S.). Энциклопедия Britannica (1994), не указывая на определенные годы, дает две пометки – «американское» и «история». Из всего массива исследованных дефиниций (42) указание на стиль имеют 17 источников: 1 пометка «шутливое» и 1- «разговорное» (в словаре под ред. Ч.К. Огдена), 4 пометки «жаргонное», 6 пометок «разговорное» и 7 – «неформальное». Эти пометки можно рассматривать как указание на стилистическую окраску слова до момента исчезновения денотата, т.е. до того времени, когда понятие престало быть актуальным, став ключевым словом, в описании ушедшей эпохи 1920х годов. Ассертивной, объективно существующей, семой, с нашей точки зрения, является сема «история» (history).

Из 42 источников 36 дают определение понятия в соответствии с объемом содержания концепта, существовавшего в период 1920-1930 годов. В 11 источниках в определениях делается акцент на характерные особенности (сноска «esp., especially» в 10 случаях; «typically» -1). 4 источника ограничивают определение «flapper» указанием на класс, представленным двумя семами «женщина» и «молодость»; 1 источник (Webster's Dictionary and Thesaurus in Dictionary format 1993) дает, по нашему мнению, нечеткое определение, которому соответствует любая женщина 20х годов. В словаре Ерика Партриджа A Dictionary of Slang and Unconventional English (1957) определение представлено 3 семами «женщина», «молодость» и «незрелость» (her hair not put up).Таким образом, в дальнейшем анализе участвуют только 36 словарных дефиниций.

Сема «молодость» связана с определенным типом поведения и стилем одежды. 15 определений дают указание только на определенный тип поведения этих женщин; 3 источника определяют поведение, затем отношение к моде; 19 делают акцент на характерные внешние черты модниц (fashionable young woman) того времени: из них 3 источника ограничивают определение отношением к моде. Таким образом, можно сделать вывод, что образный компонент является отличительным в структуре исследуемого концепта.

Как считает М.Бирвиш: «Характерные формальные признаки одежды передают информацию о признаках тех, кто ее носит. Как и языковые различия, разные типы и стили одежды соотнесены с различиями в общественных отношениях» [Bierwish 1976: 282]. Мода и стиль 20х годов – одна из сторон внешнего проявления нового отношения к себе и к обществу. Неприятие существующих канонов красоты (длинные тщательно уложенные волосы, тонкая талия, высокая грудь) и отказ от одежды, подчеркивающей женственность (силуэт «песочные часы», достигаемый с помощью корсета), требовал достаточную смелость в патриархальном, нетерпимом к женской инициативе и проявлению мнения, обществе. Всегда важный для женщины внешний вид становится идеей самовыражения и утверждения своей свободы от условностей (conventions), прежде всего в одежде. Непременным атрибутом ультрамодного стиля стали короткие (knee-length) платья и короткие волосы (short dresses and short hair; bobbed hair and very short dresses), которые предыдущие поколения женщин не могли себе представить. Эти женщины создавали моду (established fashion), а не только следовали модным тенденциям, к которым, в дальнейшем, возвращались многие последующие поколения женщин. Таким образом, можно выделить эксплицитные семы «мода» (fashion) и «стиль» (style) в структуре концепта.

Длина платья не была короткой по современным меркам, однако при ходьбе платье смело открывало колени. Короткая стрижка – боб (популярная до сих пор), шляпки с узкими полями (cloche hats) делали лицо открытым. Наряды не только не подчеркивают женственность, но нарочито ее скрывают (loose-fitting): в моде заниженная линия талии, плоская грудь. Девушка больше похожа на сорванца мальчишку, чем на мужской идеал с плакатов художника Ч.Д. Гиббсона, которому стремилось подражать поколение матерей. Производными от семы «стиль» являются семы «смелость» (boldness) и «новизна» (newness). Сема «красота», естественная или достигнутая с помощью косметики, (blasé, beautiful (naturally or artificially) выражена только в одном источнике (The Flapper’s Dictionary 1922), может считаться не актуальной для носителей языка.

Так же как и их наряды, их поведение (behavior/behaviour) тоже было чуждым условностей (unconventional). Поступки (асtions) сорванца (tomboy, hoyden) считались смелыми, бесстыдными (considered bold) и безрассудными (foolish). Безрассудство образа действий (conduct) связано с желанием протестовать против правил, наставлений и предостережений старших (inclined to revolt against the precepts and admonitions of elders). Девушки показывали свое презрение и пренебрежение (disdain or scorn) к существовавшим внешним приличиям (conventions of decorum) и условностям поколения своих матерей (conventions of her mother’s generation), которое выросло на лицемерных идеалах Викторианской эпохи, не отражающих реальное отношение к себе и к обществу. Непривычный (unconventional) внешний вид даже нарочито (ostentatiously) и преувеличенно (exaggеrated) показательный (flaunting) привлекал внимание общественности. Таким образом, можно выделить диспозиционную, приписываемую идеальным представителям класса, сему «протест» (revolt).

Ветреные, легкомысленные девушки, предпочитали веселиться, а не заниматься серьезным делом (giddy, sportive, frivolous, flighty). Они желали выглядеть искушенными и опытными (trying to appear sophisticated in dress and behavior). Смелые, свободные, отказавшиеся от канонов красоты и благочестия, навязанных мужчинами, они открыто стремились привлечь внимание поклонников (attracting admirers). Диспозиционной семой в структуре выделяется сема «легкомыслие» (flippancy), производной является сема «сексуальность» (sex appeal). Их отличала энергия и любовь к жизни (lively, full of pep and life) – признак выраженный семой «жизнелюбие» (buoyancy).

Не будучи политически-ориентированными, эти женщины увлечены идей полного освобождения и независимости (independent), (emancipated young woman; emancipated to a level higher than most mortals): им нужна свобода выбора возлюбленных, времяпровождения (parties), музыки (Charleston). Их идеи и отношение к себе, жизни и обществу считались современными и новаторскими (ideas that were considered very modern), актуальными и поныне. В структуре концепта выделяем ассертивные семы «независимость» и «современность» (independence, modernity).

Из всех выявленных сем (женщина, молодость, история, мода, стиль, смелость, новизна, протест, легкомыслие, сексуальность, независимость, современность, красота) используя квантитативный метод можно выделить основообразующие семы в семантической структуре концепта «flapper»: женщина (42), молодость (41), история (32), смелость (19), новизна (15), стиль (15), протест(10), мода (9). Такие семы, как «легкомыслие» (7), «современность» (4), «независимость» (3), «жизнелюбие» (2), «сексуальность» (1), «красота» (1), присутствующие в словарных дефинициях являются слабыми семами, приводимыми не в первую очередь, хотя и составляют ядро.

Схема 1

ядро

легкомыслие женщина современность

молодость история

независимость основа жизнелюбие

смелость новизна

стиль протест

мода

сексуальность красота

Некоторые авторы (такие как Горский Д.П., Арнольд И.В.) указывают на необходимость различать семный и компонентный анализ, как методы, при которых происходит определение разных по своей сущности элементов. При семном анализе выделяются наименьшие элементарные частицы, не подлежащие дальнейшему делению в семной структуре концепта, а в ходе компонентного анализа выделяют макро частицы, абстрактные по своей сущности. Таким образом, в структуре концепта «flapper» можно выделить три компонента: классему, указывающую на категориальную принадлежность слова; тематическую сему, указывающую сферу реальной действительности и круг ситуаций; и группу дифференциальных сем, передающих отличительные признаки денотата в дефинициях слова [Арнольд 1999: 115-116]. Основной признак, указанный во всех словарных дефинициях слова «flapper» – классема «женщина», по сути своей является обобщением категориальных признаков одушевленного существа женского рода. В классеме «женщина» можно выделить субкатегориальную сему – «молодость», которая снижает степень абстракции классемы. Тематическая сема – «история» ограничивает контекст употребления слова. Дифференциальные признаки выражены набором сем, в котором каждая сема является элементарной неделимой и равноправной частицей: смелость, стиль, мода, протест, новизна, легкомыслие, независимость, сексуальность, современность, жизнелюбие, красота. В системе отчетливо видна разно-родность компонентов структуры, в которую входят как высоко абстрактные сущности, так и неделимые элементы, объединенные в один дифференциальный набор сем.

Схема 2

WOMAN

|

Youth

|

history

|

boldness newness style fashion revolt flippancy modernity independence

buoyancy sexuality beauty

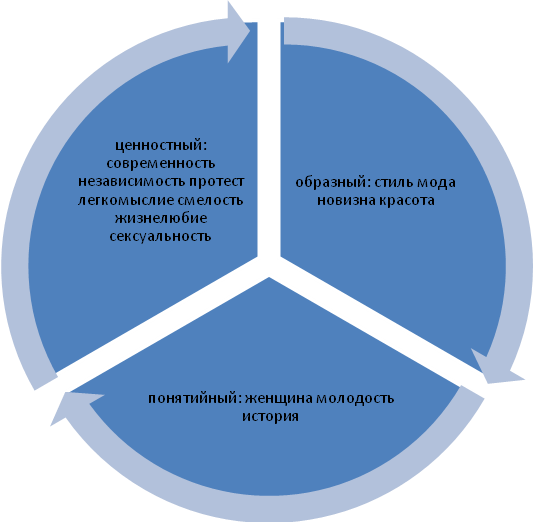

В ядре концепта «flapper» можно выявить три смыслообразующих компонента, представленных определенными семами: образный (наглядный образ), понятийный (объективно существующие знания), ценностный компонент (нормы и правила поведения).

Схема 3

Таким образом, семантическая модель концепта «flapper», воссозданная на основе словарных дефиниций представляет собой неоднородную по своей структуре конструкцию смыслов, которая может быть представлена в виде: 1) ядерной структуры с определенной основообразующим центром, 2) иерархической структуры, во главе которой находится классема «женщина», 3) трехкомпонентного ядра с выделением понятийного, образного и ценностного компонента. Для полноты реконструкции когнитивной модели концепта необходимо дополнить ее факультативными семами, отражающими концепт «flapper» в литературных и документальных источниках.

Список литературы

1 .Арнольд, И.В. Семантика, стилистика, интертекстуальность [Текст] / И.В. Арнольд // Сб. науч. статей под ред. Бухарина П.С. Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999.

2. Bierwish, M. Social differentiation of language structure. In: An integrated theory of linguistic ability [Теxt]. – New York, 1976.

3. Быкова, О.И. Экспликация как метод прогнозирования концептуального потенциала лексических единиц [Текст] / О.И. Быкова // Межвузовский сборник науч. трудов, Воронежский университет, 1985.

4. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст]. – Москва, 1990.

5. Стернин, И.А. Описание лексического значения и принцип айсберга [Текст] / И.А. Стернин // Межвузовский сборник науч. трудов, Воронежский университет, 1985.

6. Ходина, А.Т. Методы исследования взаимодействия лингвистических и экстралингвистических факторов лексической сочетаемости [Текст] / А.Т. Ходина // Межвузовский сборник науч. трудов, Воронежский университет, 1985.

Е.М.Люльчева

Москва, Россия