Травматология и ортопедия. В трёх томах. Шапошников Ю.Г. / Травматология и ортопедия. Руководство для врачей. Том 2. Шапошников Ю.Г

..pdf

I |

II |

III |

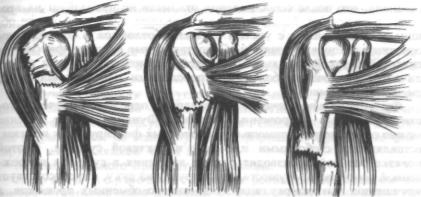

Рис. 4.10. Типы смещения отломков при переломах верхней трети диафиза плеча.

кнутри силой большой грудной мышцы, подтянут кверху и под действием двух- и трехглавой мышц плеча ротирован кнутри (при разогнутом локтевом суставе) под влиянием физиологического по ложения конечности — пронации.

Ти п II: линия излома проходит ниже прикрепления большой грудной мышцы, но выше прикрепления дельтовидной (средняя треть плеча). Центральный отломок силой большой грудной мышцы приведен и умеренно ротирован кнутри. Периферический отломок умеренно отведен кнаружи и подтянут кверху за счет сокращения дельтовидной мышцы и всего мышечного футляра плеча.

Ти п III: линия излома проходит ниже прикрепления дельто видной мышцы, которая оказывает максимальное влияние на цен тральный отломок, отводя его кнаружи и кпереди. Периферический отломок подтянут кверху в силу сокращения мышечного футляра плеча.

Лечение диафизарных переломов плеча проводят в условиях стационара. Различают консервативный и оперативный способы ле чения, для каждого из которых существуют свои показания.

При переломах без смещения отломков лечение заключается в обезболивании места перелома 1 % раствором новокаина и наложе нии гипсовой торакобрахиальной повязки в функционально выгодном положении. С 3-го дня назначают УВЧ, ЛФК для пальцев кисти и лучезапястного сустава. Срок постоянной иммобилизации составляет 6—8 нед, перемежающей — 2—3 нед. После устранения иммоби лизации и рентгенологического контроля приступают к комплекс ному восстановительному лечению.

При переломах со смещением отломков возможна одномоментная репозиция или вытяжение.

Закрытую одномоментную ручную репозицию производят в тех случаях, когда линия излома имеет поперечное сечение и есть

151

гарантия, что после сопоставления отломков не произойдет их вто ричного смещения. Манипуляцию выполняют под местным или об щим обезболиванием с учетом смещения отломков и соблюдением основных законов репозиции. Сопоставленные отломки фиксируют гипсовой торакобрахиальной повязкой, дальнейшая тактика не от личается от лечения больных с переломами плечевой кости без смещения отломков.

Функциональное лечение диафизарных переломов плечевой ко сти с помощью укороченных повязок. Функциональное лечение можно осуществить с помощью укороченных фиксирующих повязок, оставляющих свободными плечевой и локтевой суставы. В этой повязке больной производит ранние движения в суставах повреж денной конечности, осуществляет нагрузку на руку, что способствует улучшению микроциркуляции, повышению обменных процессов, а следовательно, репаративной регенерации.

П о к а з а н и я : закрытые косые, винтообразные, оскольчатые, поперечные переломы в пределах диафиза плечевой кости, преиму щественно переломы в средней трети диафиза.

Непременным условием лечения этим методом является устра нение ротационного смещения костных отломков, а также под углом и по длине. Смещение по ширине и угловая деформация до 13° не нарушают ни функции, ни косметики плеча.

П р о т и в о п о к а з а н и е м являются отсутствие контакта с больным в процессе лечения.

Для лечения переломов плеча применяют два типа фиксирующих повязок: гипсовую или повязку из термопластического материала поливика. Гипсовую повязку накладывают наподобие гильзы, ос тавляя свободными плечевой и локтевой суставы.

Подобная повязка может быть изготовлена из поливика; ее це лесообразно делать съемной на шнурках. Повязку делают перфо рированной из гигиенических соображений — для предотвращения потливости. Преимущества повязки из поливика — легкость и ги гиеничность.

Повязки делают подкладочными. Подкладки могут быть из хлоп чатобумажной или шерстяной ткани.

При поступлении больного в стационар производят анестезию места перелома и репозицию, плечо фиксируют задней гипосовой лонгетой от лопаток до кисти. После ликвидации острых болей и уменьшения отека, что бывает обычно на 7—9-й день, накладывают укороченную фиксирующую повязку. При необходимости повторной репозиции следует обезболить место перелома и обязательно про извести рентгенологический контроль в двух проекциях.

В случае, если остались угловые смещения, к фиксирующей повязке крепят мягкими лямками или бинтами мягкие валики, которые располагают между повязкой и туловищем в зависимости от характера смещения.

При абдукционных переломах валик располагают между грудной клеткой и местом перелома. Если абдукционная деформация нахо дится в проксимальной части плеча, ликвидировать угловое смеще-

152

ние при наличии короткого проксимального отломка можно приве дением дистального отдела плеча к туловищу и супинацией пред плечья.

При аддукционных переломах валик располагают между туло вищем и дметальным отделом плеча, а предплечью придают поло жение пронации.

В случае смещения под углом, открытым кпереди, предплечье должно быть разогнуто на величину угла сгибания, а при наличии смещения отломков под углом, открытым сзади, предплечье сгибают под острым углом на величину угла деформации. Предплечье фик сируют мягкой лямкой через шею.

Лечение больного проводят в 3 периода.

П е р в ы й п е р и о д — с момента репозиции и фиксации от ломков функциональной повязкой до клинического сращения. Кли ническое сращение характеризуется отсутствием подвижности в об ласти перелома при осторожном мануальном обследовании и наличии нечеткой рентгеноконтрастной периостальной мозоли. Этот период

всреднем составляет 3 нед с момента травмы.

Вэтот период производят следующие движения:

1)изометрические длительные напряжения как изолированных мышц (двуглавой и трехглавой), так и всех мышц поврежденной конечности;

2)поднимание (пожимание) плеч;

3)движения в суставах кисти в полной амплитуде. Рекомендуют больным писать и вязать;

4)сгибание и разгибание предплечья: поддерживая больную руку (взявшись здоровой рукой за нижнюю треть предплечья), делают,

не фиксируя движения, сгибание и разгибание;

5)ротационные движения предплечья;

6)отведение плеча от туловища в сторону с легким покачиванием

иротацией.

Все упражнения повторяют не менее 4—5 раз в день по 10—15 мин. В т о р о й п е р и о д — от момента клинического сращения до появления самостоятельных активных движений в суставах, при ближенных к норме. На рентгенограмме должна быть видна четкая периостальная костная мозоль. Этот период продолжается до 2—2,5

мес с момента травмы.

Если в первом периоде производят облегченные движения в плечевом и локтевом суставах, то уже во втором периоде появляются самостоятельные активные движения в локтевом суставе и в меньшей степени в плечевом.

Выполняют все упражнения первого периода с большей интен сивностью и добавляют следующие движения:

1)сгибание и разгибание плеча;

2)внутреннюю ротацию плеча и сгибание предплечья за спиной. Во втором периоде фиксирующая повязка должна быть съемной,

чтобы контролировать степень срастания перелома, следить за ги гиеной кожи. Мягкие валики, подложенные для репозиции отломков, после клинического сращения удаляют.

153

Т р е т и й п е р и о д характеризуется продолжением нарастания мышечной силы до нормы. На рентгенограмме отмечается плотность периостальной костной мозоли до полного сращения перелома.

В этом периоде больные продолжают выполнять движения первых двух периодов с возрастающей динамической и статической нагруз кой. С этой целью в кисть поврежденной руки берут груз в зави симости от физического развития. В третьем периоде больные ос таются без фиксирующих повязок.

При лечении переломов плеча положительные результаты отме чаются у 96% больных. Нормальная функция конечности восста навливается в среднем через 4 мес.

Функциональный метод лечения переломов плеча укороченными фиксирующими повязками высокоэффективен, удобен для больного, несложен для врача и позволяет добиться выздоровления в мини мальные сроки.

При скелетном вытяжении спицу проводят через локтевой от росток перпендикулярно его длинной оси и закрепляют в скобе. Конечность укладывают на отводящую шину. К скобе привязывают шнур, перебрасывают через блок шины и фиксируют к пружинной или резиновой тяге, создавая усилие натяжения в 3—4 кг.

Скелетное вытяжение продолжают 3—4 нед (до образования первичной мягкой мозоли), затем накладывают гипсовую торакобрахиальную повязку до окончания срока консолидации.

Вытяжение по методу Колдуэлла — Ильина предпочтительнее у лиц с повреждениями или заболеваниями грудной клетки, органов дыхания и кровообращения, поскольку не предполагает наложения громоздких отводящих шин и гипсовых торакобрахиальных повязок. Метод следует включить в арсенал медицины катастроф как элемент лечения политравмы.

Накладывают циркулярную гипсовую повязку от плечевого су става до головок пястных костей с вгипсованными проволочными кольцами в области локтевого отростка и лучевой поверхности запястья. В подмышечную область помещают ватно-марлевый валик, чтобы придать конечности отведение в 30—40°. В основе метода лежит постоянное вытяжение. В вертикальном положении больного вытяжение осуществляется за счет массы повязки, а в горизонталь ном — с помощью тяги за кольцо в области локтевого сустава.

Постоянная иммобилизация при переломах тела плечевой кости со смещением отломков длится 8—10 нед, съемная — 4 нед.

Хирургическое лечение больных с переломами диафиза плечевой кости показано при повреждении нервно-сосудистого пучка, интер позиции мягких тканей, открытых переломах, оскольчатых или сегментарных переломах с неуправляемыми отломками. К последним относятся костные фрагменты, лишенные точек прикрепления мышц.

Оперативное лечение заключается в открытой репозиции и фик сации отломков одним из способов: интрамедуллярным, накостным, сочетанным, внеочаговым.

Рассекают мягкие ткани, обнажая место перелома. Гвоздь про бивают в центральный отломок до выхода его под кожей над большим

154

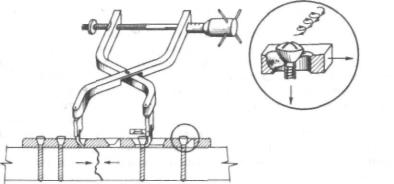

Рис 4.11. Компрессия съемным устройством.

бугорком. Кожу над выстоящим концом разрезают и гвоздь полно стью вбивают в центральный отломок, оставляя на поверхности 0,5—1,0 см. Сопоставляют отломки и ретроградно, сверху вниз, пробивают гвоздь в периферический отломок.

Штифт может быть внедрен в плечевую кость и с других точек: из дополнительных разрезов в области большого бугорка или над локтевым отростком, где кость косо и параллельно продольной оси просверливают до сообщения с костномозговым каналом. В эти отверстия после репозиции вбивают металлический гвоздь, который, проходя по костномозговым каналам обоих отломков, плотно скреп ляет их.

У/ Накостная фиксация отломков осуществляется с помощью серкляжей и всевозможных пластинок.

Серкляжи приемлемы при косых и винтообразных переломах с направлением линии излома под острым углом и большой площадью контакта отломков. Однако широкого распространения этот метод не нашел из-за создания циркулярных «удавок» и нарушения тро фики кости.

•7 Пластинки лучше применять при поперечных переломах в местах с ровной поверхностью, обеспечивающей тесный контакт фиксатора и кости. Компрессия осуществляется съемным устройством (рис. 4.11).

Комбинированный остеосинтез выполняется устройствами, часть которых погружается в кость, а часть крепится извне: балки, винты, болты, проволочные швы. Перечисленные виды фиксации для ле чения диафизарных переломов плеча применяются редко.

Наибольшее распространение в настоящее время получил внеочаговый чрескостный остеосинтез по Илизарову. Применяя аппарат и методику автора, можно добиться хорошего сопоставления отлом ков закрытым путем и стабильной фиксации до полного сращения кости. Для этой цели могут быть использованы и другие аппараты внешней фиксации.

155

4.2.3. Переломы дистального конца плечевой кости

Надмыщелковые переломы. К таким переломам относят переломы с линией излома, проходящей дистальнее тела плечевой кости, но без нарушения внутрисуставной части мыщелка. По механизму травмы различают сгибательный и разгибательный переломы.

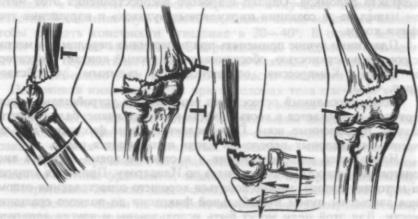

Сгибательный перелом возникает при падении на согнутую в локтевом суставе руку. Вслед за травмой появляются боль и нару шение функции. При попытке активных и пассивных движений возможна крепитация, ощущаемая пациентом или исследующим. Локтевой сустав деформирован, значительно отечен, треугольник и линия Гютера сохранены, нарушен признак Маркса. На рентгено граммах дистального конца плечевой кости в двух проекциях оп ределяется перелом. Линия излома идет над мыщелком косо снизу и сзади, кпереди и кверху. Центральный отломок смещен кзади и кнутри, периферический — кпереди и кнаружи. Угол между от ломками открыт кпереди и кнутри (рис. 4.12).

Лечение сгибательного надмыщелкового перелома плеча заклю чается в закрытой ручной репозиции. Производят тракцию по про дольной оси конечности, периферический отломок смещают кзади и кнутри. Репозицию выполняют на разогнутой в локтевом суставе конечности. После сопоставления отломков предплечье сгибают под углом 90—100° и фиксируют лонгетой на 6—8 нед, затем лонгету переводят в съемную и оставляют еще на 3—4 нед.

Разгибательный перелом возникает при падении на разогнутую в локтевом суставе руку. Клинические признаки идентичны симп томатике сгибательного перелома. На рентгенограмме при одинако вом уровне повреждения смещение отломков будет иным: перифе рический отломок смещается кзади и кнаружи, центральный —

Рис. 4.12. Варианты смещения отломков при чрезмыщелковом переломе плеча.

156

кпереди и кнутри. Линия излома идет спереди и снизу, кверху и кзади. Сгибатели предплечья прижимают периферический отломок к центральному. Мышцы плеча смещают отломки по длине.

После обезболивания выполняют ручную репозицию. Конечность сгибают в локтевом суставе под прямым углом для расслабления мышц и производят тракцию по продольной оси. Периферический отломок смещают кпереди и кнутри. Накладывают лонгету по Турнеру на согнутую в локтевом суставе руку под углом 60—70°, производят контрольную рентгенографию. Срок иммобилизации та кой же, как при сгибательном переломе.

При неудачной репозиции применяют скелетное вытяжение за локтевой отросток на отводящей шине в течение 3—4 нед. Затем накладывают гипсовую лонгету. Следует помнить, что в период вытяжения конечность должна быть согнута в локтевом суставе под углом 90—100° при сгибательном переломе и под углом 60—70° при разгибательном.

Вместо скелетного вытяжения для этапной репозиции и после дующего удержания отломков может быть использован аппарат внешней фиксации.

Оперативное лечение надмыщелковых переломов применяют в крайних случаях, когда все попытки сопоставления отломков ока зались безуспешными. Открытая репозиция завершается скрепле нием отломков с помощью пластин, болтов и других приспособлений. Гипсовую лонгету накладывают на 6 нед, затем съемную иммоби лизацию сохраняют еще 2—3 нед.

4.2.4. Переломы мыщелка плеча

Возможны повреждения следующих отделов, составляющих мыще лок плечевой кости: медиального и латерального надмыщелков пле чевой кости, головки мыщелка плечевой кости, блока, самого мы щелка в виде линейных Т- и У-образных переломов.

Переломы надмыщелков плечевой кости. Такие переломы от носятся к разряду внесуставных повреждений, чаще бывают у детей и подростков. Механизм травмы непрямой — избыточное отклонение предплечья кнутри или кнаружи (отрывные переломы), но может быть и прямым — удар в область локтевого сустава или падение на него. Чаще страдает внутренний надмыщелок плечевой кости.

Больного беспокоит боль в месте травмы, здесь же отмечаются припухлость, кровоподтек. При пальпации выявляют болезненность, иногда подвижный костный фрагмент, крепитацию. Нарушаются внешние ориентиры сустава. В норме выстоящие точки надмыщелков и локтевого отростка при согнутом предплечье образуют равнобед ренный треугольник, а при разгибании в локтевом суставе точки расходятся, образуя прямую линию — треугольник и линию Гютера (рис. 4.13). Смещение надмыщелка ведет к деформации этих ус ловных фигур. Движения в локтевом суставе умеренно ограниченные из-за боли. По той же причине, но более выражено ограничение ротационных движений предплечья, сгибания кисти при переломе

157

|

внутреннего надмыщелка и раз |

|

|

гибание кисти при травме на |

|

|

ружного надмыщелка плечевой |

|

|

кости. |

|

|

Рентгенография локтевого су |

|

|

става в прямой и боковой про |

|

|

екциях подтверждает диагноз. |

|

|

При переломах без смещения |

|

|

или если отломок находится вы |

|

|

ше суставной щели применяют |

|

|

консервативное лечение. |

|

|

После новокаиновой блокады |

|

|

зоны перелома конечность им |

|

Рис. 4.13. Анатомические ориентиры по |

мобилизуют гипсовой лонгетой |

|

от верхней трети плеча до голо |

||

Потеру. |

||

вок пястных костей в положении |

||

|

||

|

предплечья, среднем между су |

пинацией и пронацией. Локтевой сустав согнут под углом 90°, лучезапястный сустав разогнут под углом 150°. Срок иммобилиза ции — 3 нед. В последующем проводят восстановительное лечение.

Если имеется значительное смещение отломка, производят закры тую ручную репозицию. После обезболивания отклоняют предплечье в сторону сломанного надмыщелка и пальцами прижимают фрагмент. Предплечье сгибают до прямого угла. Накладывают циркулярную гип совую повязку от верхней трети плеча до головок пястных костей на 3 нед, затем повязку переводят в съемную на 1—2 нед и по истечении этого срока проводят восстановительное лечение.

Иногда при вывихах предплечья происходит отрыв внутреннего надмыщелка с ущемлением его в полости сустава. Клиническая симптоматика в таких случаях определяется тем, что после вправ ления предплечья не восстанавливается функция локтевого сустава («блокада» сустава) и сохраняется болевой синдром. На рентгено грамме виден ущемленный надмыщелок плечевой кости. Показано срочное оперативное вмешательство. Вскрывают локтевой сустав с внутренней стороны, обнажая зону отрыва надмыщелка. Раскрывают суставную щель путем отклонения предплечья кнаружи. Однозубым крючком извлекают ущемленный костный фрагмент с прикреплен ными к нему мышцами. Эту манипуляцию следует проводить очень осторожно, так как может ущемиться локтевой нерв. Оторванный костный фрагмент фиксируют спицей, шурупом. Сроки иммобили зации и восстановления трудоспособности такие же, как при кон сервативном лечении.

Переломы головки мыщелка и блока плечевой кости. Эти пе реломы как отдельные нозологические формы травмы встречаются очень редко.

Переломы внутрисуставные, чем и определяется их клиническая картина: боль и ограничение функции в локтевом суставе, гемартроз и значительный отек, положительный симптом осевой нагрузки. Рентгенограмма подтверждает диагноз.

158

При переломах без смещения производят пункцию локтевого сустава, эвакуируют кровь и вводят 10 мл 1% раствора новокаина. Конечность фиксируют гипсовой повязкой в функционально выгод ном положении от верхней трети плеча до пястно-фаланговых су ставов на 2—3 нед. Затем приступают к разработке движений, а иммобилизацию используют как съемную еще в течение 4 нед. Восстановительное лечение продолжают и после снятия гипса.

В случаях переломов со смещением выполняют закрытую ручную репозицию. После анестезии руку разгибают в локтевом суставе, создают тягу по продольной оси за предплечье и переразгибают его, стараясь максимально расширить щель локтевого сустава. Оторван ный фрагмент, располагающийся обычно по передней поверхности, вправляют давлением больших пальцев. Конечность сгибают до 90° при пронированном предплечье и фиксируют гипсовой повязкой на 3—5 нед. Приступают к лечебной гимнастике активного типа, а иммобилизацию сохраняют еще в течение месяца.

При невозможности закрытого сопоставления отломков осуще ствляют открытую репозицию и фиксацию фрагментов спицами Киршнера. Необходимо провести не менее 2 спиц для исключения возможной ротации отломка. Конечность иммобилизуют гипсовой лонгетой. Спицы удаляют через 3 нед. С этого же времени иммо билизацию превращают в съемную и сохраняют еще 4 нед. При многооскольчатых переломах неплохие функциональные результаты получают после резекции раздробленной головки мыщелка плеча.

Линейные (краевые), Т- и У-образные переломы мыщелка пле чевой кости. Это сложные внутрисуставные повреждения, чреватые ограничением или потерей функции локтевого сустава. Возникают в результате прямого или непрямого механизма травмы.

Клинические проявления характеризуются болью, потерей фун кции, значительным отеком и деформацией локтевого сустава. На рушены, а в некоторых случаях не определяются треугольник и линия Гютера, признак Маркса. Диагноз уточняют по рентгено грамме.

При переломах без смещения отломков лечение заключается в устранении гемартроза и обезболивании сочленения. Конечность фиксируют гипсовой лонгетой от верхней трети плеча до головок пястных костей. Предплечье сгибают до 90—100° — среднее поло жение между супинацией и пронацией. Через 4—6 нед иммобили зацию превращают в съемную на 2—3 нед.

Лечение переломов со смещением отломков сводится к закрытой репозиции. Она может быть либо одномоментной ручной, либо постепенной с помощью скелетного вытяжения за локтевой отросток или аппаратом внешней фиксации. Главное, что восстановление анатомических взаимоотношений костных фрагментов должно быть максимально точным, поскольку неточное сопоставление и избы точная костная мозоль ограничивают функцию локтевого сустава. Методика репозиции нестандартна, этапы ее подбирают для каждого конкретного случая. Принцип репозиции — в вытяжении за согнутое под прямым углом предплечье с целью расслабления мышц, откло-

159

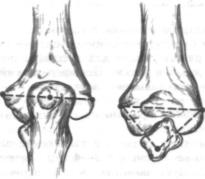

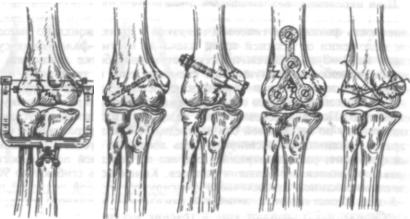

Рис 4.14. Варианты остеосинтеза при переломах дистального конца плечевой кости.

нения предплечья кнаружи или кнутри для устранения углового смещения и смещения по ширине. Предплечье устанавливают в среднем положении между супинацией и пронацией.

Обезболивание лучше общее. Успешное сопоставление отломков (под рентгенологическим контролем) завершают наложением гип совой лонгеты от плечевого сустава до головок пястных костей. Сгибают локтевой сустав под углом 90—100°. В область локтевого сгиба помещают комок рыхло уложенной ваты. Тугое бинтование, перетяжки в зоне сочленения должны быть исключены, иначе на растающий отек приведет к сдавлению и развитию ишемической контрактуры. Срок постоянной иммобилизации составляет 5—6 нед, съемной — еще 3—4 нед.

Оперативное лечение применяют при безуспешности консерва тивных попыток сопоставления. Открытую репозицию выполняют максимально щадяще. Нельзя отсепаровывать от костных отломков суставную капсулу и мышцы, так как это приведет к нарушению питания и асептическому некрозу участков кости. Сопоставленные отломки фиксируют одним из известных способов. Некоторые ва рианты переломов мыщелка плечевой кости и способов скрепления отломков представлены на рис. 4.14.

После ушивания раны конечность фиксируют гипсовой лонгетой на 3 нед.

4.2.5. Ошибки в диагностике и лечении при переломах плечевой кости

При переломах плечевой кости необходимо проверить пульсацию сосудов, кожную чувствительность и функцию конечности в зоне иннервации подмышечного, лучевого, локтевого и срединного нервов. Наиболее часто повреждаются подмышечный нерв, огибающий сзади

160