- •2.4.1. Ангиографическая семиотика

- •2.4.1.1. Заболевания артериальной системы

- •2.4.1.2. Ангиографическая семиотика острой артериальной непроходимости

- •2.4.1.3. Ангиографическая семиотика врожденных артериовенозных свищей

- •2.5. Исследование микроциркуляции

- •2.5.1. Транскутанное напряжение кислорода (ТсрО2)

- •2.5.2. Капилляроскопия

- •2.6.1. Кт-изображение аорты в норме

- •2.6.2. Кт-диагностика заболеваний аорты

- •2.6.3. Кт-картина разрыва аорты

- •2.6.4. Кт-диагностика расслаивающей аневризмы аорты

- •2.6.5. Кт-диагностика аортита

- •2.6.6. Кт-диагностика послеоперационных осложнений

- •2.6.7. Коарктация аорты

- •2.6.8. Кт-диагностика врожденных заболеваний аорты

- •2.6.9. Кт-диагностика заболеваний артерий конечностей

- •2.6.10. Кт-диагностика ангиодисплазий

- •2.6.11. Кт-диагностика заболеваний магистральных вен1

- •2.7.1. Магнитно-резонансная ангиография

- •2.7.2. Кт-ангиография

2.4.1.2. Ангиографическая семиотика острой артериальной непроходимости

Проблема дифференциальной диа- гностики между хроническим и острым тромбозом, эмболией арте- рий конечностей не утрачивает своего практического значения. По мере развития новых методов эндо- васкулярного лечения окклюзирую- щих заболеваний, расширения объ- ема диагностической информации, полученной с помощью ангиогра- фии, дифференциальный диагноз способствует уточнению основного заболевания, выбору рациональной тактики лечения, метода операции и позволяет повысить эффектив- ность хирургического лечения.

Эмболии. Типичным ангиографи- ческим признаком эмболии являет- ся наличие обрыва контрастирова-

208

ния сосуда в виде прямой, косой или выпуклой линии, иногда с за- теканием контрастного вещества между стенками эмбола и сосуда на фоне отсутствия выраженных при- знаков атеросклероза и обеднения коллатерального сосудистого ри- сунка из-за реактивного спазма. Типичными участками локализации эмболии являются места бифурка- ции магистральных артерий. При ангиографии можно отметить за- держку контрастного вещества над местом обрыва в виде «пульсирую- щего столбика», высота которого зависит от расстояния между эмбо- лом и уровнем отхождения ближай- шей проксимальной ветви. Этот признак указывает на отсутствие восходящего тромбоза. Иногда можно обнаружить сочетанную эм- болию нескольких магистральных артерий конечности или «этажную» эмболию.

Применение фармакоангиогра- фии с компламином и но-шпой по- зволяет оценить компенсаторные возможности коллатерального кро- вотока, выявить дистальный уро- вень окклюзии и изучить состояние периферического артериального русла.

Острый тромбоз. Ангиографиче- ским признаком тромбоза является обрыв контрастного вещества в виде косой линии у места отхожде- ния наиболее крупной функциони- рующей артериальной ветви, вы- полняющей роль шунта, на фоне неровностей контуров контрастиру- емых артерий, стенозов и окклюзии вследствие выраженного атероскле- роза. Периферический артериаль- ный рисунок представлен большим количеством извитых мелких кол- латеральных сосудов и анастомо- зов, возникновение которых обу- словлено наличием хронической артериальной недостаточности,

предшествующей острому тромбо- зу. У подавляющего большинства больных с облитерирующим атеро- склерозом в отличие от эмболии в

ответ на острый тромбоз отсутству- ет выраженный спазм сосудов.

При сегментарной окклюзии ар- териография, особенно с примене- нием компламина и но-шпы, по- зволяет выявить дистальный уро- вень окклюзии в виде обрыва конт- растирования у места впадения коллатеральной сосудистой ветви в проходимый дистальный участок тромбированного сосуда. В этих случаях анализ ангиограмм позво- ляет отметить, что наряду со спаз- молитическим действием фармако- логическая проба дает положитель- ный эффект, обусловленный нарас- танием скорости кровотока и обще- го числа контрастированных сосу- дов.

Аналогично «этажной» эмболии, острый артериальный тромбоз мо- жет быть представлен на ангио- граммах в виде сегментарных ок- клюзии сосуда на различных уров- нях. Однако в отличие от «этаж- ной» эмболии локализация тромбо- тических масс в данном случае чаще соответствует участкам арте- рий с наименьшим числом отходя- щих сосудов и более широким про- светом проксимальнее магистраль- ного сосудистого деления, т.е. в ме- стах физиологического замедления кровотока.

При значительной протяженно- сти тромбоза или сочетанном пора- жении нескольких магистральных артерий сосудистый рисунок конеч- ности дистальнее окклюзии на ан- гиограммах представлен в виде пет- листых, извитых анастомозов и коллатеральных сосудов с их посте- пенным обеднением на периферии. Магистральные артерии конечно- сти дистальнее окклюзии, как пра- вило, не контрастируются или про- исходит заполнение контрастным веществом одного или нескольких ограниченных сегментов этих сосу- дов.

Артериальный спазм. Своевре- менная ангиографическая диагнос- тика артериального спазма имеет

209

принципиальное тактическое зна- чение. Возможность селективного введения спазмолитических препа- ратов в артериальное русло позво- ляет успешно сочетать в процессе вмешательства решение диагности- ческих задач с лечебным мероприя- тием.

Ангиографическими признаками артериального спазма являются равномерное сужение магистраль- ных артерий конечностей, как пра- вило, без нарушения их проходимо- сти, и резкое обеднение перифери- ческого артериального рисунка. Че- рез 10—30 мин после внутриартери- ального введения спазмолитиче- ских препаратов (но-шпа, компла- мин, 0,25 % раствор новокаина, теплый физиологический раствор) на ангиограммах отмечаются значи- тельное расширение контрастируе- мых сосудов, появление их ветвей и коллатералей.

Следует отметить, что артериаль- ный спазм может осложнить прове- дение самого ангиографического исследования, связанного с пунк- цией сосудов и манипуляциями ка- тетерами. В связи с этим тщатель- ный контроль за состоянием ниж- них конечностей при проведении ангиографических исследований трансфеморальным или трансак- силлярным доступом способствует объективной диагностике спазма, вызванного пребыванием катетера в артериальном русле, его ликвида- ции и профилактике тромботиче- ских осложнений.

Ангиографическая диагностика вазоренальной гипертензии основа- на на комплексном использовании не только рентгеноконтрастного исследования, но и на измерении градиента давления в устье почеч- ной артерии и ее дистальных сег- ментах, градиента давления между почечными артериями и венами — показателями почечно-сосудистого сопротивления.

Большинство современных авто- ров указывают на то, что почти у

90 % больных причиной поражения сосудистого русла почек является атеросклероз, причем изолирован- ные поражения почечных артерий имеются только у 30 % больных. В остальных случаях поражения по- чечных артерий сочетаются с ок- клюзионно-стенотическими пора- жениями других артериальных бас- сейнов. Чаще всего отмечается сте- ноз ствола почечной артерии — 96 %, сегментарных артерий — 20 %, органных артерий почки — 32 %. Поражение всего сосудистого русла почки отмечается в 20 % слу- чаев.

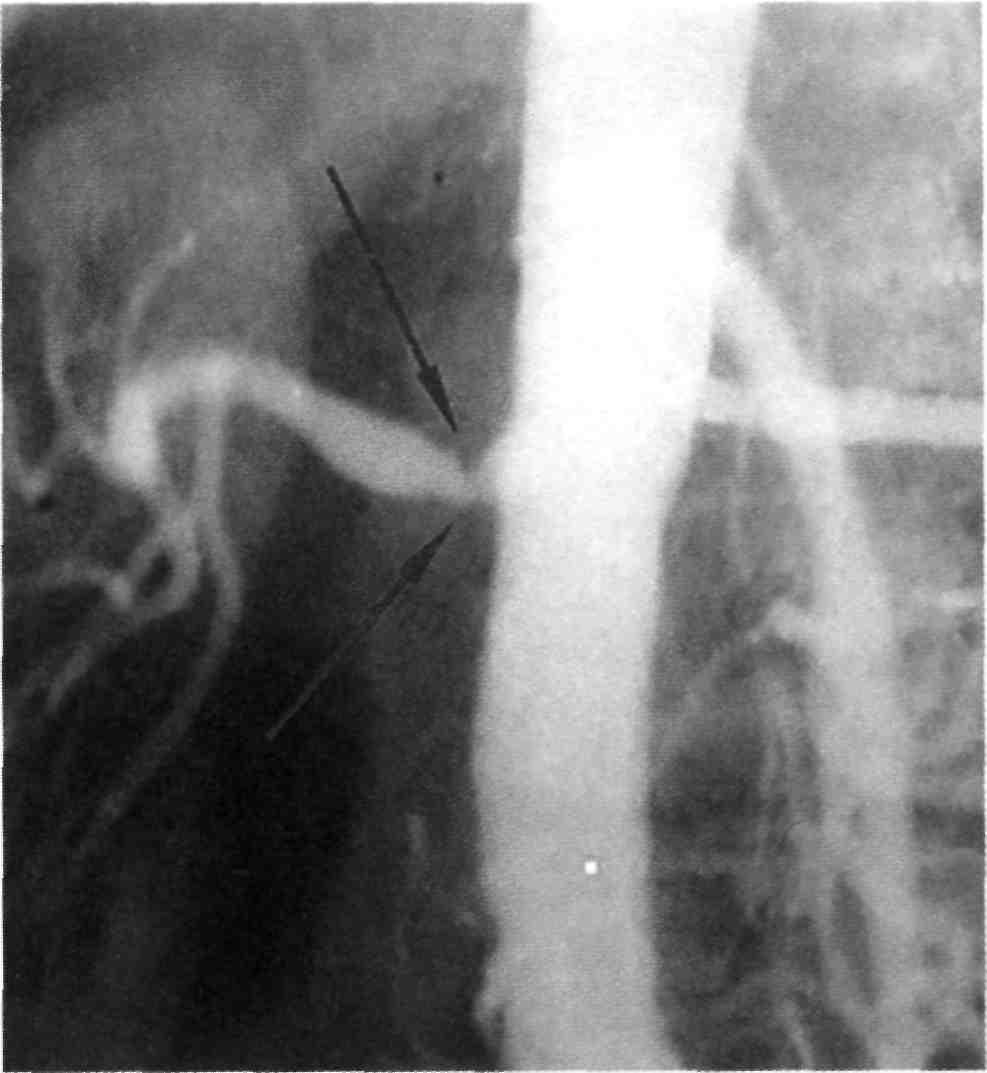

Ангиографическая семиотика атеросклеротического поражения почечных артерий и их ветвей ана- логична поражениям перифериче- ских артерий. Однако при анализе ангиограмм необходимо оценивать и такие признаки, как состояние коркового и мозгового слоев, гра- ницы между ними в паренхиматоз- ной фазе контрастирования. Нали- чие аваскулярных зон свидетельст- вует о выключении из почечной функции различных участков по- чечной паренхимы. В начальных стадиях поражения почечных арте- рий в ответ на вовлечение в про- цесс сосудистого русла в нем воз- никают гиперпластические реак- ции, проявляющиеся увеличением почек, закругленностью полюсов и утолщением коркового слоя (симп- том «треугольнозакругленной» поч- ки). Прогрессирование патологиче- ского процесса вследствие нефро- ангиосклероза на уровне дуговых артерий приводит к фиброзу клу- бочков и уменьшению толщины почечной паренхимы, сморщива- нию почки (рис. 2.51).

Фибромускулярная дисплазия за- трагивает в основном артерии сред- него калибра, такие как почечные и внутренние сонные артерии; при этом отмечается повышенная час- тота аневризм мозговых артерий. В случае поражения почечных арте- рий это становится причиной раз-

210

вития вазоренальной гипертензии. Изредка поражаются вертебраль- ные, подвздошные и подключич- ные или висцеральные артерии. В соответствии с гистологическими и ангиографическими находками выделяют несколько типов заболе- вания. Наиболее частой формой яв- ляется медиальная фибромускуляр- ная дисплазия, которая проявляет- ся характерным артериографиче- ским симптомом «жемчужного оже- релья». Фокальные поражения ма- лой протяженности отмечены при медиальной гиперплазии или фиб- роплазии интимы.

Синдромы сдавления сосудов. Синдром верхней апертуры грудной клетки. Компрессионные синдро- мы могут вовлекать подключичную артерию, а также подключичную вену (обструкция верхней аперту- ры). Диагноз ставят на основании результатов подключичной арте- риографии и(или) флебографии верхней конечности при выполне- нии провокационных тестов с по- мощью специальных маневров (поднятие и опускание руки). При выполнении таких проб могут на- блюдаться различные степени сте- ноза или полная компрессионная окклюзия, а также постстенотиче- ская дилатация или внутрипросвет- ные тромботические наложения.

В нижней конечности синдром ущемления подколенной артерии (обычно встречается у молодых мужчин) вызван либо аномальным ходом подколенной артерии, либо аномальным отхождением медиаль- ной головки икроножной мышцы. Кистозная дегенерация адвентиции может вызвать нитевидные гладкие стенозы в подколенной артерии, реже — в наружной подвздошной или общей бедренной артериях. Это заболевание поражает главным образом молодых мужчин. Другие синдромы артериальной компрес- сии могут быть вызваны внешним сдавлением опухолями, костными структурами или гематомами.

Рис. 2.51. Критический стеноз правой почечной артерии, сморщенная почка.

Медиальный склероз Менкенберга

первоначально не является стено- зирующим процессом по своей природе, но характеризуется мас- сивной диффузной кальцифика- цией стенок артерий. Это заболева- ние может сочетаться со стенозиру- ющими атеросклеротическими по- ражениями и наблюдается при диа- бете, гиперпаратиреоидизме (у па- циентов, находящихся на гемодиа- лизе) и при недостаточности вита- мина D.

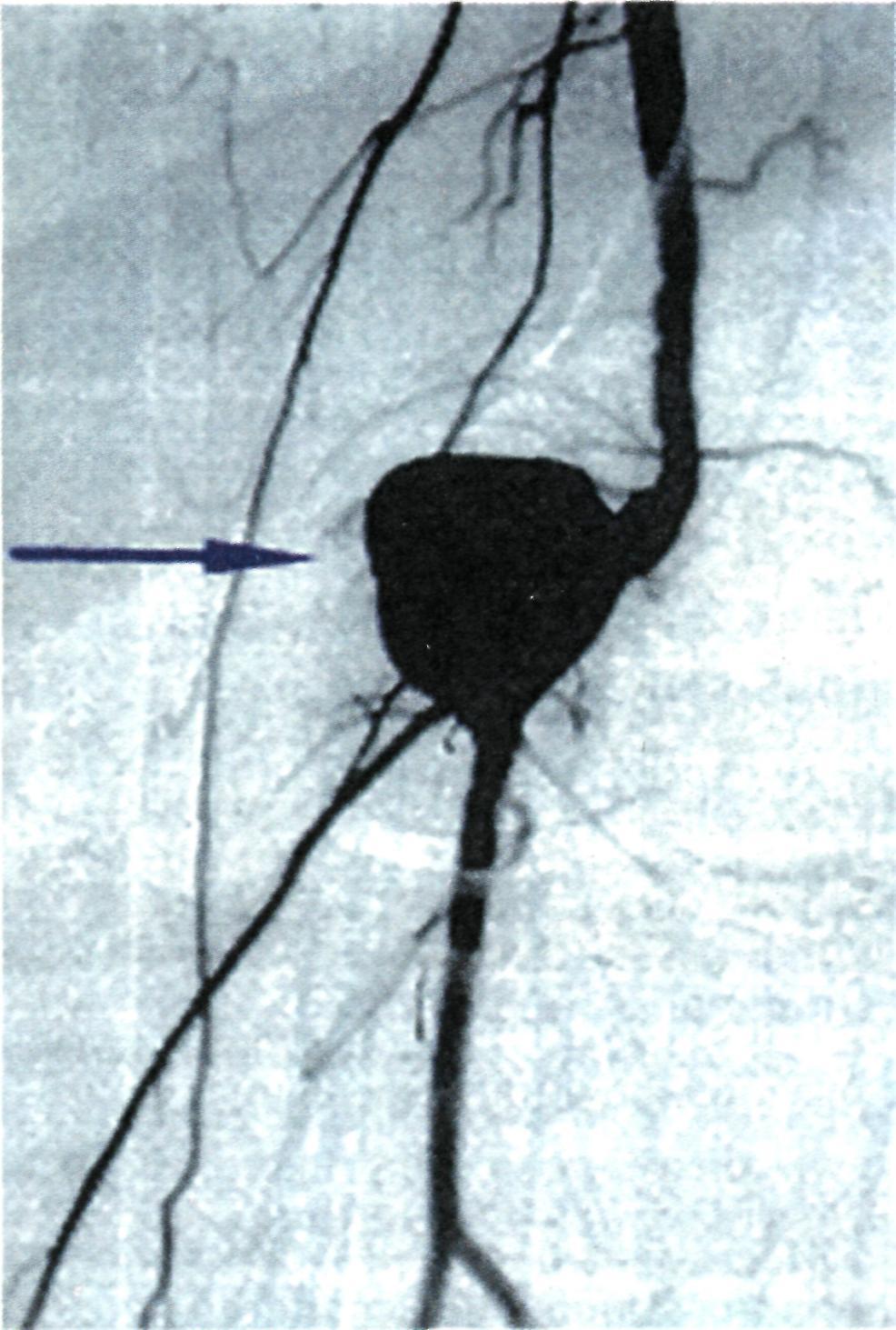

Аневризмы периферических арте- рий в большинстве случаев имеют атеросклеротическое происхожде- ние. Менее часто они являются по- сттравматическими, послеопераци- онными (в зоне наложения сосуди- стых анастомозов) или возникают после пункции при ангиографии. Очень редко аневризмы могут быть вызваны микозами (рис. 2.52).

Аневризматические изменения подвздошных артерий могут стать продолжением аневризмы брюшно- го отдела аорты. Обычно атероскле- ротические аневризмы обнаружива- ют в подколенной артерии (26 %) или в общей бедренной артерии

211

Рис. 2.52. Аневризма подколенной ар- терии.

(17 %). Они часто симметричны и редко выявляются в верхних конеч- ностях, в частности в брахиоцефа- льном стволе и подключичной ар- терии.

Аневризмы могут тромбировать- ся, в особенности в подколенной артерии, и проявляются симптома- ми эмболии, острой или хрониче- ской ишемии. Ангиография показа- на с целью расширенной диагнос- тики состояния артериального рус- ла других или симметричных сосу- дистых бассейнов, определения ле- чебной тактики.

В последние годы в случаях ло- кальных аневризм артерий все чаще производят их эндоваскулярное за- крытие при помощи покрытых стентов — графтов.

Диагностика пороков развития пе- риферических сосудов. Ангиографи- ческая диагностика пороков разви-

тия сосудов зависит от типа пора- жения сосудистого русла конечно- сти. При артериовенозных ангио- дисплазиях с выраженными арте- риовенозными свищами основным способом рентгеноконтрастного об- следования является перифериче- ская артериография с регистрацией всех фаз контрастирования. При пороках развития поверхностных или глубоких вен конечности — флебография.