- •2.4.1. Ангиографическая семиотика

- •2.4.1.1. Заболевания артериальной системы

- •2.4.1.2. Ангиографическая семиотика острой артериальной непроходимости

- •2.4.1.3. Ангиографическая семиотика врожденных артериовенозных свищей

- •2.5. Исследование микроциркуляции

- •2.5.1. Транскутанное напряжение кислорода (ТсрО2)

- •2.5.2. Капилляроскопия

- •2.6.1. Кт-изображение аорты в норме

- •2.6.2. Кт-диагностика заболеваний аорты

- •2.6.3. Кт-картина разрыва аорты

- •2.6.4. Кт-диагностика расслаивающей аневризмы аорты

- •2.6.5. Кт-диагностика аортита

- •2.6.6. Кт-диагностика послеоперационных осложнений

- •2.6.7. Коарктация аорты

- •2.6.8. Кт-диагностика врожденных заболеваний аорты

- •2.6.9. Кт-диагностика заболеваний артерий конечностей

- •2.6.10. Кт-диагностика ангиодисплазий

- •2.6.11. Кт-диагностика заболеваний магистральных вен1

- •2.7.1. Магнитно-резонансная ангиография

- •2.7.2. Кт-ангиография

2.6.7. Коарктация аорты

Коарктация аорты (лат. coarctatio — сжатие) — врожденное сужение или полная атрезия аорты в области ар- териальной связки, проявляющаяся нарушением гемодинамики. Сте- пень сужения аорты колеблется в широких пределах — от полной ат- резии до небольшой степени суже- ния. Принято выделять тубулярный и мембранозный типы сужения. Од- нако часто при наличии умеренного тубулярного сужения в просвете до- полнительно определяются мембра- на или утолщенный валик внутрен- ней оболочки аорты. Среди наших пациентов чисто тубулярный тип сужения встретился только в 30 % случаев, а в 70 % тип сужения был мембранозный или сочетанный.

Коарктация аорты может сочета- ться как с открытым артериальным протоком, так и с другими врож- денными пороками сердца. В зави- симости от отношения места суже- ния к месту впадения артериально- го протока выделяют предуктальный и постдуктальный варианты коарк- тации аорты. Проток может быть функционирующий и закрытый.

Первые работы по КТ-диагности- ке коарктации аорты опубликованы J.D.Gubwin и др. (1981), J.V.Cholan- keril и др. (1981). Однако компью- терные томографы I—III поколений обладали недостаточной скоростью сканирования, чтобы следовать по ходу аорты за движением контраст- ного вещества, введенного болюсом. С появлением спиральных компью- терных томографов, позволяющих получить односекундные и субсе- кундные срезы, появилась возмож- ность выполнять исследование аор- ты на всем протяжении следования болюса. Это значительно расшири- ло возможности КТ-диагностики коарктации аорты [Черняк Б.Б. и

250

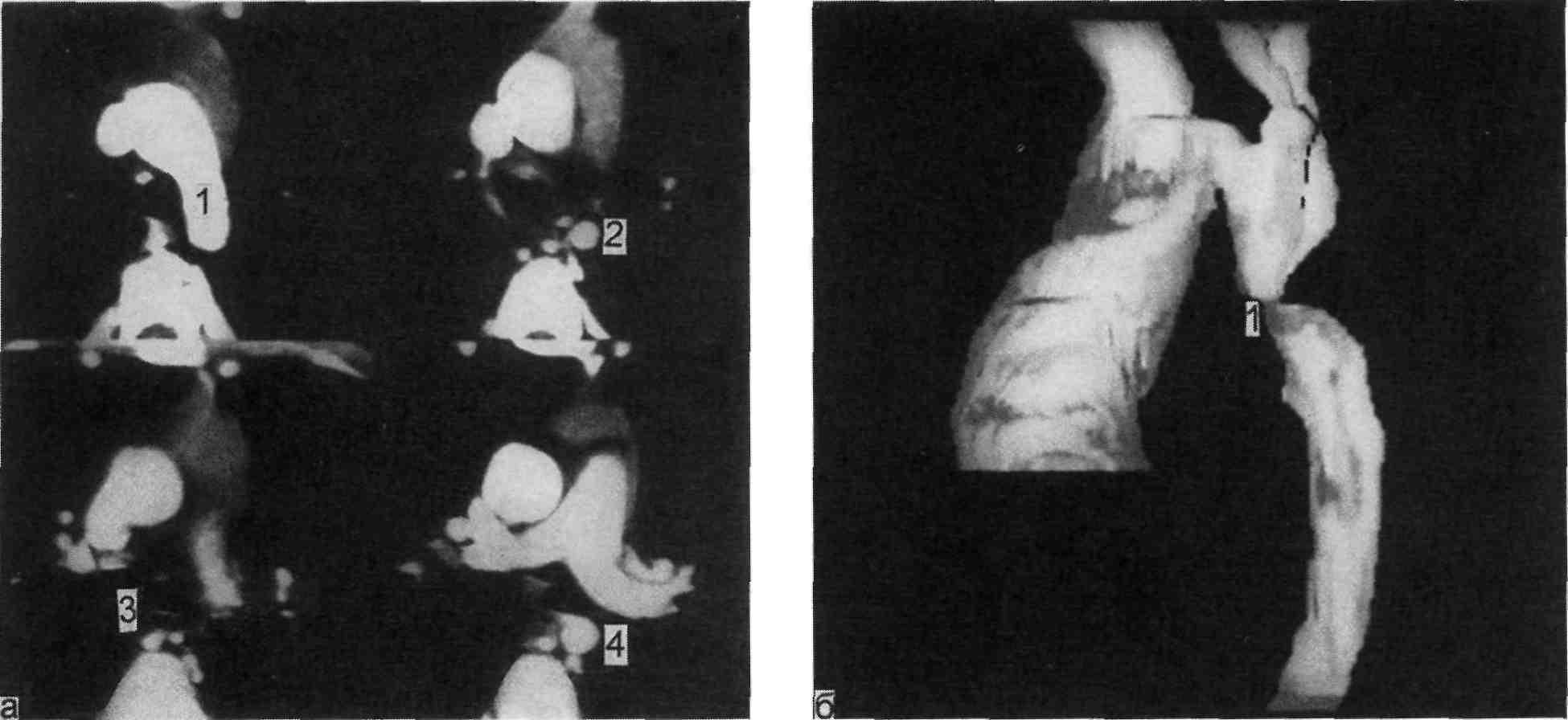

а — томограммы на различных уровнях: 1 — контрастированная дуга аорты; 2 — суживаю- щийся участок аорты дистальнее начала левой подключичной артерии; 3 — неконтрастирую- щийся тяж на месте аорты; 4 — постстенотическое расширение аорты; б — трехмерная ре- конструкция аорты того же больного. Место полного перерыва аорты (1).

др., 2000; Никитаев Н.С. и др., 2001; Lupetin A.R. et al., 1985; Vaid Y. et al., 1987; Graeter T. et al, 1993; Bec- ker С et al., 1997; Rankin S.C., 1999]. Исследование мы проводили на спиральном компьютерном томо- графе «Tomoscan SR7000» фирмы «Philips». После выполнения пря- мой топограммы (сканограммы) грудной клетки исследование про- водили в режиме нормального ска- нирования с шагом стола 5—10 мм. Необходимо отметить, что нативная КТ не позволяла выявить коаркта- цию аорты. Она давала возможность только ориентировочно оценить со- стояние органов грудной клетки и выбрать поле исследования для СКТ с контрастированием. Начальная граница исследования для СКТ с контрастным усилением обязатель- но включала плечеголовные сосуды, конечная — зависела от ситуации, но чаще всего исследование оканчи- валось на уровне диафрагмального контура сердца. Пациенту в кубита- льную вену вводили от 30 до 80 мл (в зависимости от массы тела боль- ного) контрастного вещества (визи- пак, ультравист) со скоростью 2—

3 мл/с. Задержка сканирования от начала внутривенного введения контрастного вещества составляла 20 с, ширина пучка — 5 мм, индекс реконструкции — 4. КТ-признаками коарктации аорты являются: 1) пря- мыми — сужение аорты в типичном месте; 2) косвенными — расшире- ние восходящего отдела и дуги аор- ты, изгиб аорты в начальной части нисходящего отдела, постстенотиче- ское расширение аорты, увеличение диаметра межреберных и внутрен- них грудных, а также плечеголовных артерий, градиент контрастирова- ния до и после коарктации.

Исследование показало, что СКТ с болюсным усилением дает воз- можность обнаружить коарктацию любой степени: от полного переры- ва (рис. 2.93) до умеренного суже- ния. Коарктация аорты тубулярного типа (рис. 2.94, а), выявляемая за счет изменений наружного контура аорты, достаточно легко определя- ется при СКТ. Однако коарктацию в виде мембраны по прямым при- знакам обнаружить сложнее. Мемб- рана редко выявляется на КТ ска- нах. На этот тип коарктации указы-

251

а — до операции: 1 — место сужения; 2 — постстенотическое расширение; б — после опера- ции — резекции аорты с анастомозом конец в конец: 1 — зона анастомоза; 2 — сохранивша- яся гипоплазия дистальной части дуги аорты.

вают только косвенные признаки: сужение по наружному контуру на небольшом протяжении (0,5 см); большое постстенотическое расши- рение при небольшом сужении; градиент контрастирования при не- большой степени сужения; несоот- ветствие большой величины гради- ента давления между верхними и нижними конечностями и малой степенью сужения. Для лучшей ви- зуализации мембранозного типа су- жения необходимо уменьшать шаг сканирования до 2—3 мм, а следо- вательно, одновременно сокращать протяженность зоны исследования.

Трудной для диагностики оказа- лась гипоплазия аорты между левой общей сонной и левой подключич- ной артериями, так как сканирова- ние дуги аорты ведется в продоль- ном направлении. В этом случае бывает трудно решить, имеется ли истинная гипоплазия или в срез по- пала только часть сечения дуги аор- ты. Толщина выделяемого слоя при реконструкции изображения в этом случае должна быть не более 3— 4 мм. Обязательно построение изображения 3D, которое является основным в диагностике этой пато- логии (см. рис. 2.94, б).

Спиральная КТ с болюсным вве- дением контрастного вещества по-

зволяет построить трехмерное изоб- ражение аорты, которое при коарк- тации улучшает визуализацию зоны поражения, дает возможность оце- нить ее со всех сторон и наглядно выявить дополнительные измене- ния.

Неоднозначен взгляд на сужение дистальной части нисходящего и супраренального отделов аорты. Во-первых, сужение возможно вследствие аортита, при котором стенка аорты значительно утолще- на, а ее просвет резко сужен (см. рис. 2.83). Во-вторых, сужение воз- можно за счет врожденной гипо- плазии, когда сужение аорты отме- чается по наружному контуру (рис. 2.95) при нормальной толщине стенки.

СКТ позволяет оценить результа- ты оперативного вмешательства при коарктации аорты. Если до опера- ции как на продольных сканах, так и при построении трехмерного изображения определялось сужение аорты, то после резекции суженного участка и наложения анастомоза ко- нец в конец восстанавливается про- ходимость аорты, что определяется на поперечных срезах и на трехмер- ном изображении (см. рис. 2.94). При этом исчезает престенотиче- ский изгиб после отхождения левой

252

1 — диаметр аорты 5 мм; 2 — ножка диа- фрагмы.

подключичной артерии. В случае развития в отдаленные сроки после операции рекоарктации участок су- жения определяется в области ана- стомоза. При выполнении истмо- пластики заплатой, что было приня- то в 60—80-е годы, на нативных КТ-сканах выявляется уплотненный пластический материал по задне- латеральной поверхности аорты. В случае его растяжения видно аневризматическое выпячивание в этой зоне, а при прорезывании швов — свищ в средостение и в бронх. При аллопротезировании по- сле операции на месте коарктации визуализируется кольцевидной фор- мы протез с плотными стенками, диаметром около 2 см, на протя- жении 2—4 см, а на изображении 3D — исчезновение коарктации (рис. 2.96). В случае прорезывания

Рис. 2.96. Коарктация аорты.

а — до операции: трехмерная реконструк- ция — зона сужения (1); б — после опера- ции: томограмма — сосудистый протез в виде кольцевидной структуры (1); в — после операции: трехмерная реконструкция — от- сутствие сужения (1).

253

Рис. 2.97. Ложная аневризма (1) в об- ласти анастомоза после аллопротезиро- вания по поводу коарктации аорты. Сосудистый протез (2).

швов, как правило, в области про- ксимального анастомоза образуется ложная аневризма (рис. 2.97). При болюсном усилении контрастирует - ся как аневризма, так и протез, что указывает на его проходимость. В последнее время возрос интерес к оценке послеоперационных резуль- татов в связи с появлением нового вида оперативного вмешательства при коарктации аорты — эндоваску- лярной ангиопластики с помощью вводимых в аорту баллонов [Илю- хин В.В., Хаджибеков М.Х., 1990; Allen H.D. et al., 1986; Erbel R. et al., 1990]. С помощью спиральной КТ можно оценить результаты баллон- ной дилатации коарктации аорты. Поперечные срезы и трехмерное изображение свидетельствуют об исчезновении суженного участка. В некоторых случаях на поперечных срезах определяется надрыв интимы в зоне манипуляций. Однако возмо- жен неполный разрыв мембраны (или складки интимы) с сохранени- ем градиента давления. В некото- рых случаях после дилатации обра- зуется аневризматическое расшире- ние в зоне манипуляций, которое четко выявляется при КТ-исследо- вании.

254

Таким образом, спиральная КТ позволяет обнаружить коарктацию, оценить ее степень и выявить послеоперационные осложнения. СКТ не уступает по результативно- сти ангиографии, является более безопасным методом исследования, особенно у маленьких детей, и дает возможность оценить состояние окружающих аорту органов грудной клетки.