- •Тазобедренный сустав

- •Сгибание в тазобедренном суставе

- •Ротационные движения в тазобедренном суставе

- •Взаимоотношения сочленяющихся поверхностей

- •Строение бедра и таза

- •Роль связок в осуществлении сгибания и разгибания

- •Роль связок в обеспечим наружной и внутренней ротации

- •Роль связок в осуществлении приведения и отведения

- •Физиологические функции круглой связки головки бедра

- •Коаптация суставных поверхностей тазобедренного сустава

- •Сгибатели тазобедренного сустава

- •Разгибатели тазобедренного сустава

- •Отводящие мышцы

- •Стабильность таза в поперечном направлении

- •Приводящие мышцы

- •Наружные ротаторы бедра

- •Ротаторы тазобедренного сустава

- •Изменение действия мышц

- •Последовательное привлечение абдукторов

- •Коленный сустав

- •Оси коленного сустава

- •Медиальные и латеральные смещения в коленном суставе

- •Cгибание и разгибание в коленном суставе

- •Осевая ротация коленного сустава

- •Общее строение нижней конечности и ориентация суставных поверхностей

- •Суставные поверхности, участвующие в движениях сгибания и разгибания

- •Профиль мыщелков бедренной и большеберцовой костей

- •Факторы, определяющие форму дистального конца бедренной кости

- •Движения мыщелков бедренной кости по суставной поверхности большеберцовой во время сгибания/разгибания

- •Движения мыщелков бедра по суставной поверхности большеберцовой кости во время осевой ротации

- •Капсула коленного сустава

- •Инфрапателлярная складка, плика и возможности сустава

- •Мениски коленного сустава

- •Движения менисков при сгибании и разгибании

- •Движения менисков при ротации; повреждения менисков

- •Движения надколенника по отношению к бедру

- •Взаимоотношения между бедренной костью и надколенником

- •Движения надколенника по отношению к большеберцовой кости

- •Боковые связки коленного сустава

- •Стабильность коленного сустава в поперечной плоскости

- •Передне-задняя стабильность коленного сустава

- •Периартикулярная защитная система коленного сустава

- •Крестообразные связки коленного сустава

- •Взаимоотношения между суставной капсулой и крестообразными связками

- •Направление крестообразных связок

- •Механическая роль крестообразных связок

- •Ротационная стабильность коленного сустава во время разгибания

- •Динамическое обследование коленного сустава: внутренняя ротация

- •Динамическое исследование коленного сустава для диагностики повреждений передней крестообразной связки

- •Динамическое исследование коленного сустава: наружная ротация

- •Мышцы разгибатели коленного сустава

- •Физиологические функции прямой мышцы бедра

- •Мышцы сгибатели коленного сустава

- •Ротаторы коленного сустава

- •Автоматическая ротация в коленном суставе

- •Динамическое равновесие, коленного сустава

- •Голеностопный сустав

- •Суставной комплекс стопы

- •Сгибание и разгибание

- •Суставные поверхности голеностопного сустава

- •Передне-задняя стабильность голеностопного сустава и факторы, ограничивающие сгибание и разгибание

- •Поперечная стабильность голеностопного сустава

- •Межберцовые сочленения

- •Физиологические функции межберцового сочленения

- •Движения стопы по отношению к продольной и поперечной осям

- •Подтаранный (тараннопяточный) сустав: суставные поверхности

- •Подтаранный сустав: конгруентность и дисконгруентность сочленяющихся поверхностей

- •Таранная кость – необычная кость

- •Связки подтаранного сустава

- •Поперечный предплюсневым (мидтарзальный сустав) и его связки

- •Движения в подтаранном суставе

- •Движения в подтаранном и поперечном предплюсневом суставах

- •Движения в поперечном предплюсневом суставе

- •Общая функция суставов заднего отдела предплюсны

- •Гетерокинетический универсальный сустав заднего отдела предплюсны

- •Роль связок при вывороте стопы кнутри и кнаружи

- •Клиноладьевидный, межклиновидные и предплюсне-плюсневые суставы

- •Движения переднего отдела предплюсны и предплюсне-плюсневых суставов

- •Разгибание пальцев стопы

- •Межкостные и червеобразные мышцы

- •Подошва: подошвенные мышцы

- •Фиброзные туннели тыльной и подошвенной поверхностей стопы

- •Сгибатели голеностопного сустава

- •Трехглавая мышца голени

- •Прочие разгибатели голеностопного сустава

- •Абдукторы и пронаторы стопы: малоберцовые мышцы

- •Аддукторы-супинаторы стопы: большеберцовые мышцы

- •Подошвенный свод

Отводящие мышцы

Эти мышцы обычно лежат кнаружи от сагиттальной плоскости, которая пересекает центр сустава (рис. 121) и проходит кнаружи и кверху от передне-задней оси YYI, вокруг которой осуществляются приведение и отведение.

Основной отводящей мышцей является средняя ягодичная (1). Площадь ее поперечного среза составляет 40 см2, длина сокращения – 11 см. Она может продуцировать силу эквивалентную 16 кг. Эта мышца очень эффективная, потому что она почти перпендикулярна к плечу рычага ОТ (рис. 122). Наряду с малой ягодичной мышцей она также участвует в стабилизации таза в поперечной направлении.

Малая ягодичная мышца (2) – это преимущественно абдуктор (рис 122). Площадь её поперечного сечения составляет 15 см2, при сокращении её длина уменьшается на 9 см. Она может продуцировать силу равную 5 кг, т.е. около 1/3 от силы средней ягодичной мышцы.

Мышца напрягающая широкую фасцию бедра (3) является мощным абдуктором при вертикальном положении тела. Её мощность составляет около половины мощности средней ягодичной мышцы (7,6 кг), но плечо рычага у неё значительно длинней, чем у средней ягодичной мышцы. Она также участвует в стабилизации таза.

Большая ягодичная мышца (4) участвует в отведении только самыми верхними своими волокнами (её основная масса обеспечивает приведение), а также теми поверхностными волокнами, которые составляют часть так называемой "дельтовидной мышцы тазобедренного сустава" (рис. 127).

Грушевидная мышца (5) вне всякого сомнения является абдуктором, но это ее действие трудно продемонстрировать из-за её глубокого положения.

В соответствии с их вторичной ролью в осуществлении сгибания/разгибания и приведения/отведения эти абдукторы можно разделить на две группы:

первая группа включает все мышцы, лежащие кпереди от фронтальной плоскости, проходящей через центр сустава, а именно мышцу, напрягающую широкую фасцию бедра, передние волокна средней ягодичной мышцы, основную массу малой ягодичной. Эти мышцы, сокращаясь без участия других или в содружестве с более слабыми мышцами, обеспечивают отведение - сгибание - внутреннюю ротацию (рис. 124);

вторая группа мышц состоит из задних волокон малой и средней ягодичных мышц (волокна, лежащие кзади от фронтальной плоскости) и отводящих волокон большой ягодичной мышцы; эти мышцы, сокращаясь самостоятельно или в содружестве с более слабыми мышцами, обеспечивают отведение - разгибание - наружную ротацию (рис. 125).

Чтобы получить "чистое" отведение (рис. 125) без каких-либо содружественных движений, эти две мышечные группы функционируют сбалансированно как синергисты - антагонисты.

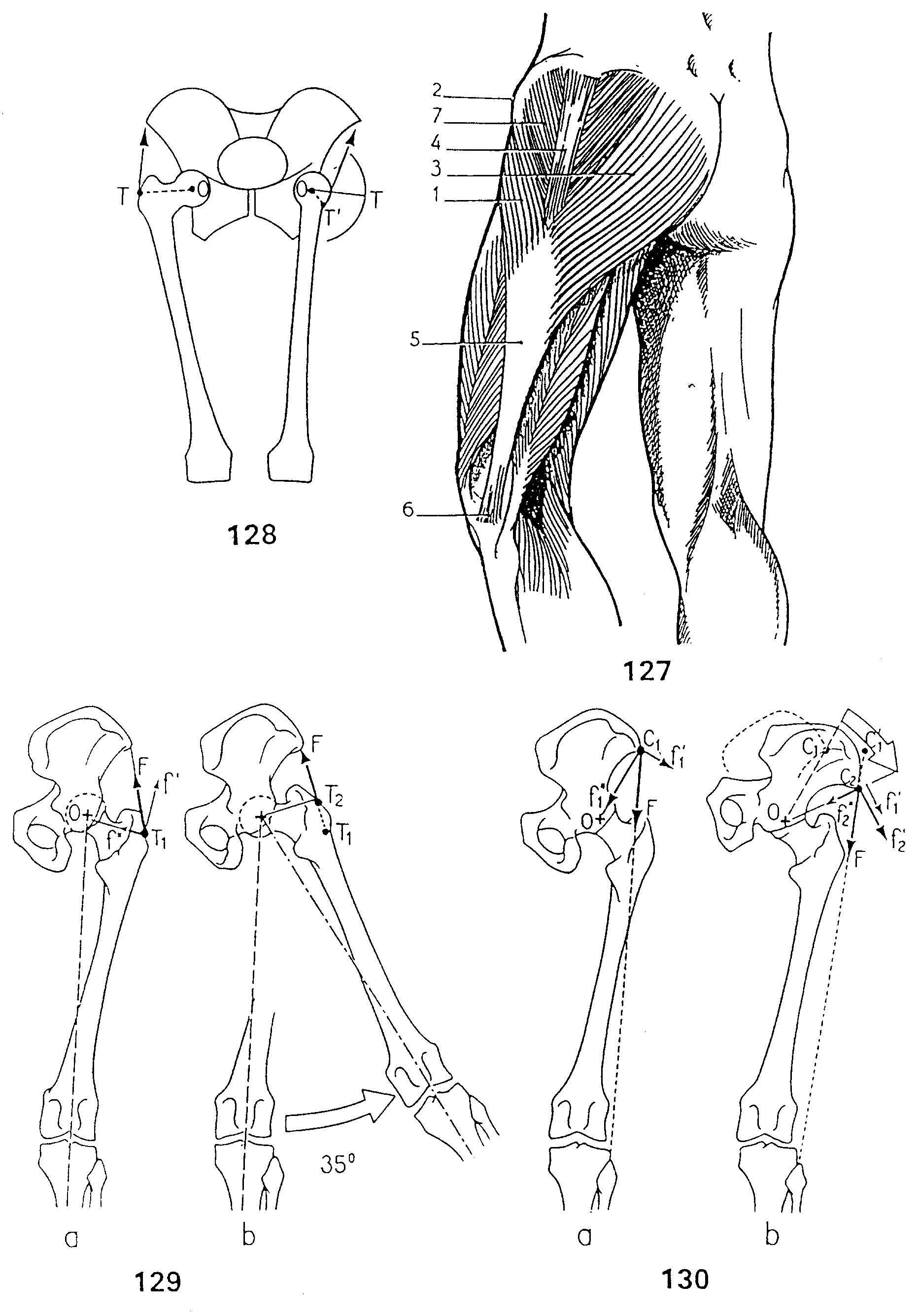

"Дельтовидная мышца" тазобедренного сустава (по определению автора) представляет собой широкий мышечный веер (рис. 127), покрывающий наружную поверхность тазобедренного сустава. Это её название обусловлено треугольной формой. Вершина этого треугольника обращена вниз, анатомически и функционально данная мышца напоминает дельтовидную мышцу плечевого сустава. Но в отличие от последней, являющейся единым целым, состоит из двух мышечных брюшков, лежащих у переднего и заднего краёв треугольника. Спереди мышца, напрягающая широкую фасцию бедра (1), берущая начало от передне-верхней ости подвздошной кости (2), проходит косо книзу и кзади. Сзади поверхностные волокна большой ягодичной мышцы (3), отходящие от задней трети гребня подвздошной кости и от задней поверхности крестца и копчика, идут косо книзу и кпереди. Эти две мышцы соответственно прикрепляются к переднему и заднему краю подвздошно-тибиального тракта (4), который разделяется на поверхностный и глубокий слои между которыми и оказываются эти мышцы. Илиотибиальный тракт представляет собой длинный мощный тяж, образующий часть широкой фасции бедра. В этот тракт входят прикрепления мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра и верхних волокон большой ягодичной мышцы, а также "дельтовидной мышцы бедра" (5), которая прикрепляется к наружной поверхности мыщелка большеберцовой кости на бугорке Geray (6). Между мышцей напрягающей широкую фасцию бедра и большой ягодичной мышцей глубокая фасция бедра (7) покрывает среднюю ягодичную мышцу. Само собой разумеется, что эти две мышцы, входящие в "дельтовидную мышцу бедра", могут сокращаться раздельно, но когда они сокращают вместе, сухожилие испытывает тягу по продольной оси и "дельтовидная мышца" вызывает "чистое" отведение.

Эффективность действия малой и средней ягодичных мышц зависит от длины шейки бедра (рис. 128). Если бы головка бедренной кости была посажена прямо на диафиз, то амплитуда отведения была бы значительно больше, но плечо рычага ОТ средней ягодичной мышцы утратило бы на треть свою мощность. Это объясняет, почему головка бедра нависает над диафизом: это делает данную механическую структуру более слабой и уменьшает объём отведения, но обеспечивает большую эффективность средней ягодичной мышцы, что существенно для стабилизации таза в поперечном направлении.

Действие средней ягодичной мышцы (рис. 129) на плечо рычага шейки бедра зависит от степени приведения конечности. Если бедро разогнуто (а), мышечная тяга F не действует под прямым углом к плечу рычага ОT и тем самым может быть разложена на два вектора:

1. f действующий по направлению к центру сустава – т.е. центростремительно – и направленный на сближение суставных поверхностей (рис. 102),

2. f действующий под прямым углом – т.е. тангенциально – и тем самым представляющий эффективную мышечную силу, инициирующую отведение.

Следовательно, по мере увеличения приведения (в) вектор f проявляет тенденцию к уменьшению, а вектор f – к увеличению. Тем самым средняя ягодичная мышца начинает больше участвовать в выполнении отведения, чем в обеспечении контакта между сочленяющимися поверхностями сустава. Её роль в выполнении отведения становится максимальной, когда оно достигает примерно 35°, т.е. когда направление мышечной тяги перпендикулярно плечу рычага ОT2 и таким образом f совпадает с подвесом и вся энергия сокращения утилизируется для отведения. Теперь мышца оказывается короче на величину T1T2, т.е. примерно на треть её длины, но всё же сохраняет около 1/6 своей экскурсии при сокращении.

Функцию мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра можно описать таким же образом (рис. 130, а). Если силу F, действующую на spina iliaca (C1), разложить на следующие два вектора: f1 – центростремительный, f2 – тангециальный, проявляющийся при наклоне таза, то можно видеть, что по мере увеличения отведения (в) f2 усиливается, но никогда не будет равен общей силе F мышцы. С другой стороны, диаграмма показывает, что укорочение мышцы С1С2 составляет лишь малую часть ее длины. Это объясняет почему мышечная её часть такая короткая по сравнению с сухожильной, поскольку известно, что максимальная экскурсия мышцы во время её сокращения не превышает половины длины её сократительных волокон.