- •Тазобедренный сустав

- •Сгибание в тазобедренном суставе

- •Ротационные движения в тазобедренном суставе

- •Взаимоотношения сочленяющихся поверхностей

- •Строение бедра и таза

- •Роль связок в осуществлении сгибания и разгибания

- •Роль связок в обеспечим наружной и внутренней ротации

- •Роль связок в осуществлении приведения и отведения

- •Физиологические функции круглой связки головки бедра

- •Коаптация суставных поверхностей тазобедренного сустава

- •Сгибатели тазобедренного сустава

- •Разгибатели тазобедренного сустава

- •Отводящие мышцы

- •Стабильность таза в поперечном направлении

- •Приводящие мышцы

- •Наружные ротаторы бедра

- •Ротаторы тазобедренного сустава

- •Изменение действия мышц

- •Последовательное привлечение абдукторов

- •Коленный сустав

- •Оси коленного сустава

- •Медиальные и латеральные смещения в коленном суставе

- •Cгибание и разгибание в коленном суставе

- •Осевая ротация коленного сустава

- •Общее строение нижней конечности и ориентация суставных поверхностей

- •Суставные поверхности, участвующие в движениях сгибания и разгибания

- •Профиль мыщелков бедренной и большеберцовой костей

- •Факторы, определяющие форму дистального конца бедренной кости

- •Движения мыщелков бедренной кости по суставной поверхности большеберцовой во время сгибания/разгибания

- •Движения мыщелков бедра по суставной поверхности большеберцовой кости во время осевой ротации

- •Капсула коленного сустава

- •Инфрапателлярная складка, плика и возможности сустава

- •Мениски коленного сустава

- •Движения менисков при сгибании и разгибании

- •Движения менисков при ротации; повреждения менисков

- •Движения надколенника по отношению к бедру

- •Взаимоотношения между бедренной костью и надколенником

- •Движения надколенника по отношению к большеберцовой кости

- •Боковые связки коленного сустава

- •Стабильность коленного сустава в поперечной плоскости

- •Передне-задняя стабильность коленного сустава

- •Периартикулярная защитная система коленного сустава

- •Крестообразные связки коленного сустава

- •Взаимоотношения между суставной капсулой и крестообразными связками

- •Направление крестообразных связок

- •Механическая роль крестообразных связок

- •Ротационная стабильность коленного сустава во время разгибания

- •Динамическое обследование коленного сустава: внутренняя ротация

- •Динамическое исследование коленного сустава для диагностики повреждений передней крестообразной связки

- •Динамическое исследование коленного сустава: наружная ротация

- •Мышцы разгибатели коленного сустава

- •Физиологические функции прямой мышцы бедра

- •Мышцы сгибатели коленного сустава

- •Ротаторы коленного сустава

- •Автоматическая ротация в коленном суставе

- •Динамическое равновесие, коленного сустава

- •Голеностопный сустав

- •Суставной комплекс стопы

- •Сгибание и разгибание

- •Суставные поверхности голеностопного сустава

- •Передне-задняя стабильность голеностопного сустава и факторы, ограничивающие сгибание и разгибание

- •Поперечная стабильность голеностопного сустава

- •Межберцовые сочленения

- •Физиологические функции межберцового сочленения

- •Движения стопы по отношению к продольной и поперечной осям

- •Подтаранный (тараннопяточный) сустав: суставные поверхности

- •Подтаранный сустав: конгруентность и дисконгруентность сочленяющихся поверхностей

- •Таранная кость – необычная кость

- •Связки подтаранного сустава

- •Поперечный предплюсневым (мидтарзальный сустав) и его связки

- •Движения в подтаранном суставе

- •Движения в подтаранном и поперечном предплюсневом суставах

- •Движения в поперечном предплюсневом суставе

- •Общая функция суставов заднего отдела предплюсны

- •Гетерокинетический универсальный сустав заднего отдела предплюсны

- •Роль связок при вывороте стопы кнутри и кнаружи

- •Клиноладьевидный, межклиновидные и предплюсне-плюсневые суставы

- •Движения переднего отдела предплюсны и предплюсне-плюсневых суставов

- •Разгибание пальцев стопы

- •Межкостные и червеобразные мышцы

- •Подошва: подошвенные мышцы

- •Фиброзные туннели тыльной и подошвенной поверхностей стопы

- •Сгибатели голеностопного сустава

- •Трехглавая мышца голени

- •Прочие разгибатели голеностопного сустава

- •Абдукторы и пронаторы стопы: малоберцовые мышцы

- •Аддукторы-супинаторы стопы: большеберцовые мышцы

- •Подошвенный свод

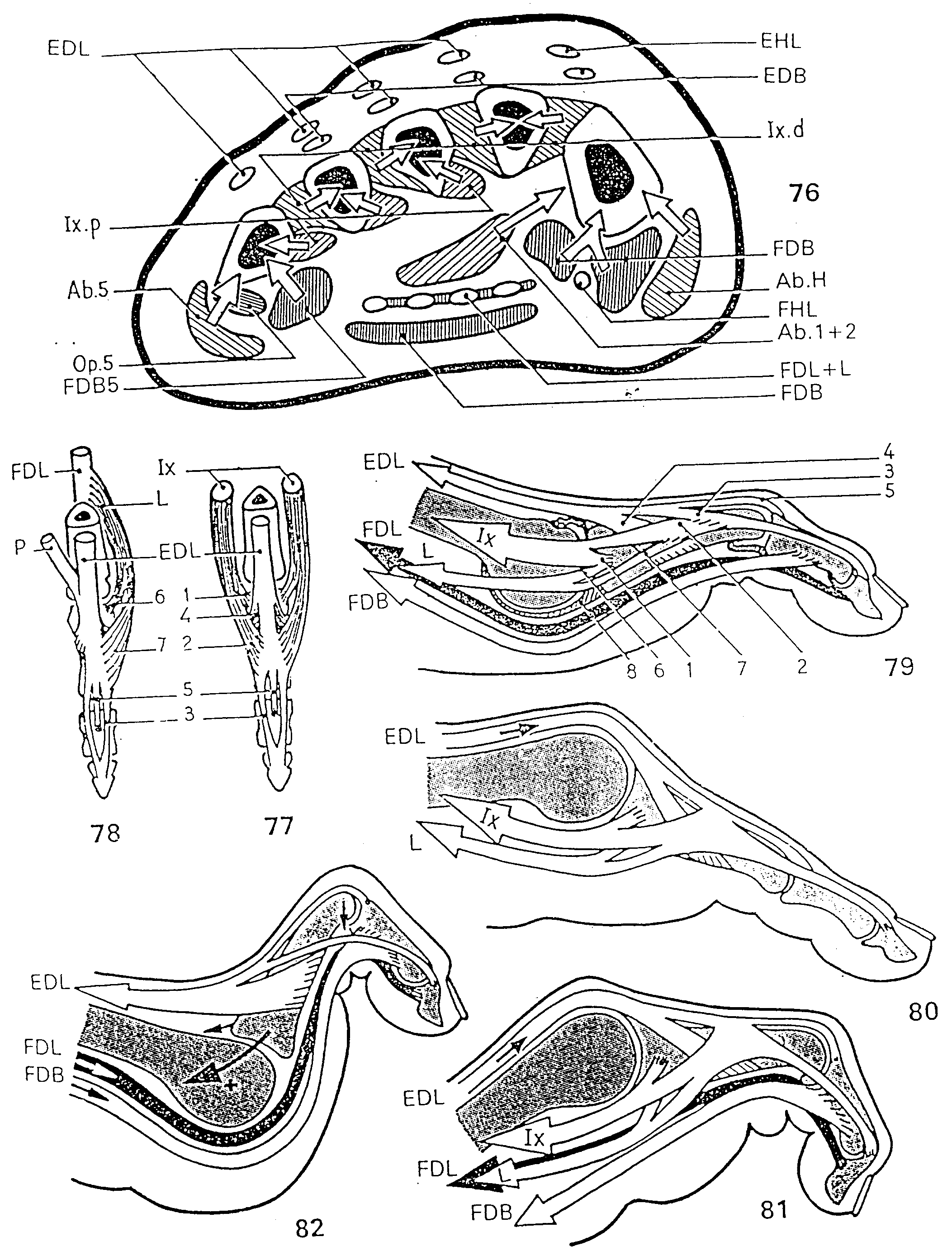

Межкостные и червеобразные мышцы

(цифры на всех рисунках обозначают одно и то же)

Как и на кисти, межкостные мышцы подразделяются на две группы тыльные и подошвенные, но их расположение на стопе несколько отлично (рис. 76. фронтальное сечение стопы, показан задний срез). Четыре тыльных межкостных мышцы (Ix.d) центрированы по отношению ко второй плюсневой кости (а на кисти – по отношению к третьей пястной) и прикрепляются ко второму и двум соседним с ним пальцам (рис 83, белые стрелки). Три подошвенных межкостных мышцы (Iх.р) отходят от внутренней стороны подошвенной поверхности трёх последних плюсневых костей и прикрепляются к соответствующим пальцам (рис. 84).

Характер прикрепления межкостных мыши, стопы сходен с кистью (рис. 77, вид сухожилий экстензора с тыла; рис. 79, вид мышц пальцев стопы сбоку). Они прикрепляются к внутренней и наружной сторонам основных фаланг (1), а также к коллатеральным растяжениям (3) сухожилий разгибателей через сухожильное растяжение (2).

Сухожилие m. extensor digitorum iongus (EDL) прикрепляется к пальцам стопы так же, как и общего разгибателя пальцев кисти:

с помощью нескольких волокон (4) по краям первой фаланги (Р1), но не к её основанию;

с помощью срединного тыльного растяжения (5) к основанию Р2,

с помощью двух коллатеральных растяжений (3) к основанию Р3.

Проксимальное первого плюснефалангового сустава (рис. 78, вид с тыла) сухожилия длинного разгибателя II, III и IV пальцев стопы получают соответствующие сухожилия от короткого разгибателя пальцев (EDB).

Как и на кисти, на стопе имеются 4 червеобразных мышцы (рис. 76, 78 и 88), берущие начало на сухожилиях длинного сгибателя пальцев (аналогично глубокому сгибателю пальцев кисти). Каждая червеобразная мышца направляется медиально (рис. 88) и прикрепляется (рис. 78 и 79), как и межкостная, к основанию Р1 (6) и к боковому растяжению длинного разгибателя (7).

Сухожилие длинного сгибателя пальцев (FDL), как и глубокий сгибатель пальцев кисти, (рис. 79 и 88) проходит у волокнисто-хрящевой пластинки (8) первого плюснефалангового сустава и затем "перфорирует" сухожилие короткого сгибателя пальцев (FDB), после чего прикрепляется к основанию дистальной фаланги. Таким образом, короткий сгибатель пальцев аналогичен m. flexor digitorum sublimis – он расположен поверхностно и через его сухожилие проходит сухожилие длинного сгибателя, прикрепляясь далее к краям второй фаланги. Длинный сгибатель пальцев осуществляет сгибание в дистальном межфаланговом суставе (рис. 81), а короткий – в проксимальном. Межкостные и червеобразные мышцы стопы, как и на кисти, осуществляют сгибание в плюснефаланговых суставах (рис. 80) и разгибание в межфаланговых. Они очень важны для стабилизации пальцев: сгибая плюснефаланговыв суставы, они обеспечивают место для прочного прикрепления экстензоров пальцев, когда последние участвуют в сгибании голеностопного сустава. При параличе межкостных и червеобразных мышц возникает "клешнеобразная" стопа (рис. 82). Поскольку плюснефаланговый сустав не фиксируется межкостными мышцами, он переразгибается под действием экстензоров, и фаланга скользит по тыльной поверхности головки плюсневой кости. Затем стопа оказывается вторично фиксированной в патологическом положении вследствие тыльного смещения межкостных мышц выше оси (+) плюснефалангового сустава. Кроме того, межфаланговые суставы сгибаются в результате "относительного укорочения" сгибателей, за чем следует подвывих к тылу в проксимальном межфаланговом суставе (чёрная стрелка) между боковыми растяжениями сухожилия разгибателя, который начинает выполнять функцию сгибателя.

Как и на кисти, положение пальцев стопы зависит от равновесия между отдельными мышцами. Таким образом, становится понятным утверждение Duchenne de Boulogne о том, что только короткий разгибатель является истинным разгибателем пальцев стопы. Экстензоры пo-существу действуют как сгибатели голеностопного сустава, и Duchenne считает, что было бы правильнее, если бы они прикреплялись непосредственно к плюсневым костям.