- •Тазобедренный сустав

- •Сгибание в тазобедренном суставе

- •Ротационные движения в тазобедренном суставе

- •Взаимоотношения сочленяющихся поверхностей

- •Строение бедра и таза

- •Роль связок в осуществлении сгибания и разгибания

- •Роль связок в обеспечим наружной и внутренней ротации

- •Роль связок в осуществлении приведения и отведения

- •Физиологические функции круглой связки головки бедра

- •Коаптация суставных поверхностей тазобедренного сустава

- •Сгибатели тазобедренного сустава

- •Разгибатели тазобедренного сустава

- •Отводящие мышцы

- •Стабильность таза в поперечном направлении

- •Приводящие мышцы

- •Наружные ротаторы бедра

- •Ротаторы тазобедренного сустава

- •Изменение действия мышц

- •Последовательное привлечение абдукторов

- •Коленный сустав

- •Оси коленного сустава

- •Медиальные и латеральные смещения в коленном суставе

- •Cгибание и разгибание в коленном суставе

- •Осевая ротация коленного сустава

- •Общее строение нижней конечности и ориентация суставных поверхностей

- •Суставные поверхности, участвующие в движениях сгибания и разгибания

- •Профиль мыщелков бедренной и большеберцовой костей

- •Факторы, определяющие форму дистального конца бедренной кости

- •Движения мыщелков бедренной кости по суставной поверхности большеберцовой во время сгибания/разгибания

- •Движения мыщелков бедра по суставной поверхности большеберцовой кости во время осевой ротации

- •Капсула коленного сустава

- •Инфрапателлярная складка, плика и возможности сустава

- •Мениски коленного сустава

- •Движения менисков при сгибании и разгибании

- •Движения менисков при ротации; повреждения менисков

- •Движения надколенника по отношению к бедру

- •Взаимоотношения между бедренной костью и надколенником

- •Движения надколенника по отношению к большеберцовой кости

- •Боковые связки коленного сустава

- •Стабильность коленного сустава в поперечной плоскости

- •Передне-задняя стабильность коленного сустава

- •Периартикулярная защитная система коленного сустава

- •Крестообразные связки коленного сустава

- •Взаимоотношения между суставной капсулой и крестообразными связками

- •Направление крестообразных связок

- •Механическая роль крестообразных связок

- •Ротационная стабильность коленного сустава во время разгибания

- •Динамическое обследование коленного сустава: внутренняя ротация

- •Динамическое исследование коленного сустава для диагностики повреждений передней крестообразной связки

- •Динамическое исследование коленного сустава: наружная ротация

- •Мышцы разгибатели коленного сустава

- •Физиологические функции прямой мышцы бедра

- •Мышцы сгибатели коленного сустава

- •Ротаторы коленного сустава

- •Автоматическая ротация в коленном суставе

- •Динамическое равновесие, коленного сустава

- •Голеностопный сустав

- •Суставной комплекс стопы

- •Сгибание и разгибание

- •Суставные поверхности голеностопного сустава

- •Передне-задняя стабильность голеностопного сустава и факторы, ограничивающие сгибание и разгибание

- •Поперечная стабильность голеностопного сустава

- •Межберцовые сочленения

- •Физиологические функции межберцового сочленения

- •Движения стопы по отношению к продольной и поперечной осям

- •Подтаранный (тараннопяточный) сустав: суставные поверхности

- •Подтаранный сустав: конгруентность и дисконгруентность сочленяющихся поверхностей

- •Таранная кость – необычная кость

- •Связки подтаранного сустава

- •Поперечный предплюсневым (мидтарзальный сустав) и его связки

- •Движения в подтаранном суставе

- •Движения в подтаранном и поперечном предплюсневом суставах

- •Движения в поперечном предплюсневом суставе

- •Общая функция суставов заднего отдела предплюсны

- •Гетерокинетический универсальный сустав заднего отдела предплюсны

- •Роль связок при вывороте стопы кнутри и кнаружи

- •Клиноладьевидный, межклиновидные и предплюсне-плюсневые суставы

- •Движения переднего отдела предплюсны и предплюсне-плюсневых суставов

- •Разгибание пальцев стопы

- •Межкостные и червеобразные мышцы

- •Подошва: подошвенные мышцы

- •Фиброзные туннели тыльной и подошвенной поверхностей стопы

- •Сгибатели голеностопного сустава

- •Трехглавая мышца голени

- •Прочие разгибатели голеностопного сустава

- •Абдукторы и пронаторы стопы: малоберцовые мышцы

- •Аддукторы-супинаторы стопы: большеберцовые мышцы

- •Подошвенный свод

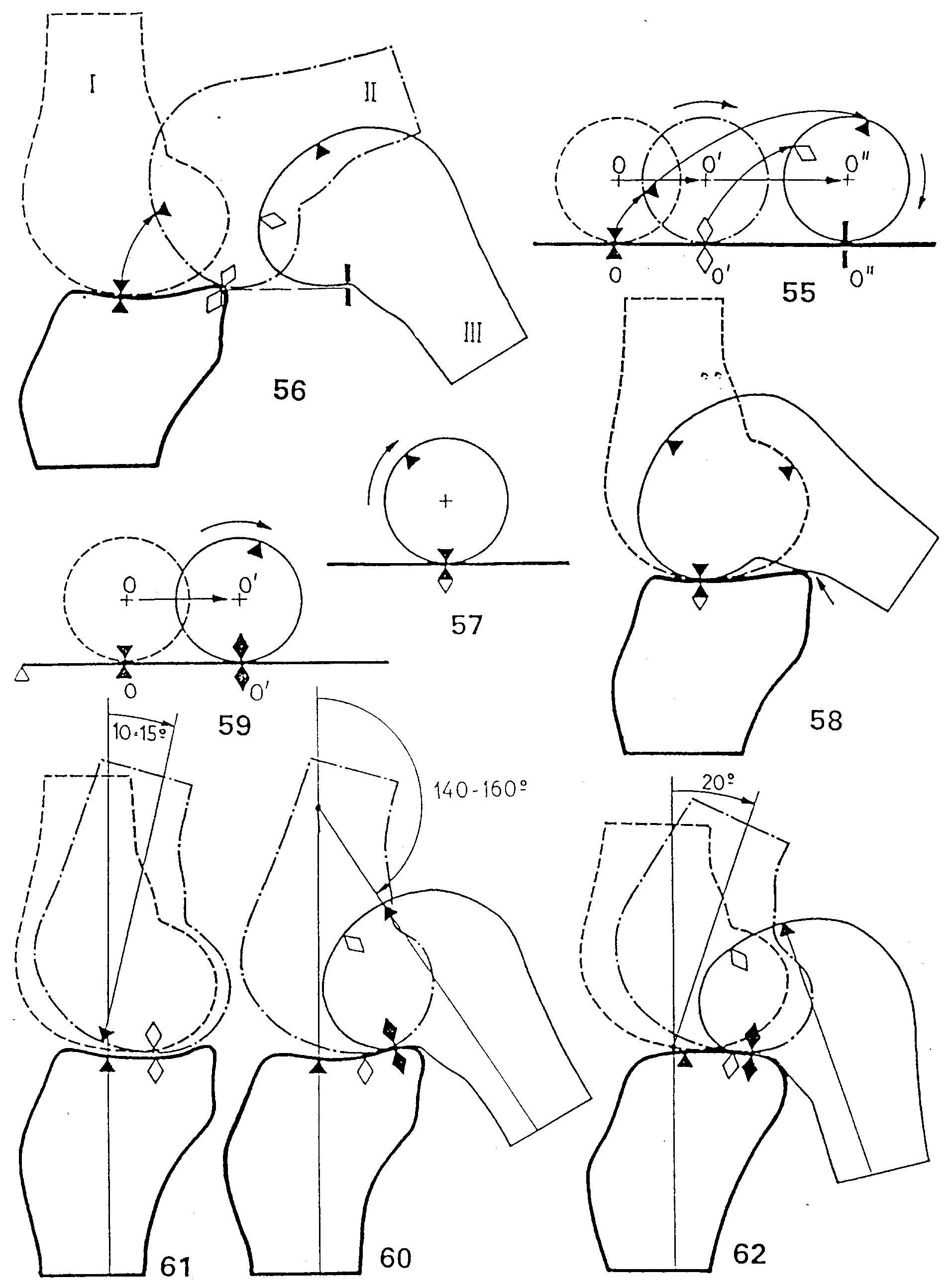

Движения мыщелков бедренной кости по суставной поверхности большеберцовой во время сгибания/разгибания

Судя по округлой форме мыщелков бедра, можно предположить, что они катаются по мыщелкам большеберцовой кости, но это не так. В действительности, когда колесо катится по земле без скольжения (рис. 55), то каждой точке земли соответствует какая-то точка на колесе, поэтому расстояние, пройденное по земле (ОО''), будет точно равно той части окружности колеса, которое прокатилось по ней (на рис. это расстояние между точкой, обозначенной треугольником, и точкой, обозначенной прямоугольником). Коли бы то же самое происходило в коленном суставе (рис. 56), то после определённого сгибания (положение II) мыщелок бедра оказался бы за мыщелком большеберцовой кости, т.е. произошел бы вивих; чтобы избежать этого, последний должен быть длиннее. Возможность простого качения мыщелка бедра пресекается тем фактом, что длина его окружности вдвое больше длины мыщелка большеберцовой кости.

Теперь представим себе, что колесо скользит, а не катится (рис. 57), поэтому одной точке на земле соответствует сегмент окружности колес. Такую картину можно наблюдать, когда машина буксует на скользкой дороге. Такой тип скользящего движения в какой-то мере мог бы напоминать движения мыщелка бедра по мыщелку большеберцовой кости (рис. 58). В этом случае одной точке на мыщелке большеберцовой кости соответствовали бы все точки поверхности мыщелка бедра. Но становится ясным, что в такой ситуации сгибание оказалось бы перманентно блокированным столкновением бедра с задним краем мыщелка большеберцовой кости (стрелка).

Можно также представить себе, что колесо одновременно катится и скользит (рис. 59), при этом некоторое продвижение вперёд всё же происходит. Здесь расстоянию, пройденному по земле, будет соответствовать значительно большая поверхность окружности колеса (на рис. между черной точкой и белым треугольником).

Эксперимент, поставленный братьми Вебер (рис. 60) в 1836 г., показал, что последний из описанных выше механизмов действует в жизни. Для различных положений между крайним разгибанием и крайним сгибанием они пометили на суставном хряще соответствующие точки контакта между мыщелками бедренной и большеберцовой костей. Они обнаружили, что, с одной стороны, точка контакта на большеберцовой кости перемещалась кзади при сгибании (чёрный треугольник – разгибание, чёрная точка – сгибание), а с другой, расстояние между точками контакта, помеченными на мыщелке бедра, было вдвое больше расстояния между соответствующими точками на мыщелке большеберцовой кости. Этот эксперимент вне всякого сомнения доказывает, что мыщелок бедра одновременно катится и скользит по мыщелку большеберцовой кости. Ведь только таким путём можно избежать вывихивания мыщелка бедра кзади при сохранении необходимой амплитуды сгибания (160°, сравните со сгибанием на рис. 58 и 60).

Эксперименты, проведенные позже (Штрассер, 1917), показали, что соотношение качения к скольжению меняется при флексии и экстензии. Из положения полного разгибания мыщелок бедра начинает катиться, не скользя, затем скольжение начинает становиться всё более важным и к концу сгибания мыщелок скальэит без качения.

И, наконец, расстояние, на котором происходит качение, разное для внутреннего и наружного мыщелков бедра:

для внутреннего чистое качение (рис. 61) происходит только на первых 10 - 15° сгибания,

для наружного (рис. 62) качение продолжается до 20° сгибания.

Таким образом, наружный мыщелок катится больше, чем внутренний этим отчасти можно объяснить, почему расстояние, проходимое наружным мыщелком бедра по соответствующему мыщелку большеберцовой кости, больше по сравнению с расстоянием, проходимым внутренним мыщелком. Мы вновь вернемся к этому важному факту, говоря об автоматической ротации.

Важно также подчеркнуть, что 15 - 20° начального качения соответствуют нормальной амплитуде сгибания/разгибания при обычной ходьбе.

Фрейн с соавторами показал, что каждая точка, проходимая мыщелками бедра, соответствует, с одной стороны, центру соединительного круга, представляющего собой центр дуги мыщелка в этой точке, и с другой, центру пути движения, представляющему собой точку, вокруг которой бедро ротируется по отношению к большеберцовой кости. Только тогда, когда два эти центра совпадают, происходит чистое качение. Отношение скольжения к качению непосредственно зависит от расстояния между двумя этими центрами.