- •Тазобедренный сустав

- •Сгибание в тазобедренном суставе

- •Ротационные движения в тазобедренном суставе

- •Взаимоотношения сочленяющихся поверхностей

- •Строение бедра и таза

- •Роль связок в осуществлении сгибания и разгибания

- •Роль связок в обеспечим наружной и внутренней ротации

- •Роль связок в осуществлении приведения и отведения

- •Физиологические функции круглой связки головки бедра

- •Коаптация суставных поверхностей тазобедренного сустава

- •Сгибатели тазобедренного сустава

- •Разгибатели тазобедренного сустава

- •Отводящие мышцы

- •Стабильность таза в поперечном направлении

- •Приводящие мышцы

- •Наружные ротаторы бедра

- •Ротаторы тазобедренного сустава

- •Изменение действия мышц

- •Последовательное привлечение абдукторов

- •Коленный сустав

- •Оси коленного сустава

- •Медиальные и латеральные смещения в коленном суставе

- •Cгибание и разгибание в коленном суставе

- •Осевая ротация коленного сустава

- •Общее строение нижней конечности и ориентация суставных поверхностей

- •Суставные поверхности, участвующие в движениях сгибания и разгибания

- •Профиль мыщелков бедренной и большеберцовой костей

- •Факторы, определяющие форму дистального конца бедренной кости

- •Движения мыщелков бедренной кости по суставной поверхности большеберцовой во время сгибания/разгибания

- •Движения мыщелков бедра по суставной поверхности большеберцовой кости во время осевой ротации

- •Капсула коленного сустава

- •Инфрапателлярная складка, плика и возможности сустава

- •Мениски коленного сустава

- •Движения менисков при сгибании и разгибании

- •Движения менисков при ротации; повреждения менисков

- •Движения надколенника по отношению к бедру

- •Взаимоотношения между бедренной костью и надколенником

- •Движения надколенника по отношению к большеберцовой кости

- •Боковые связки коленного сустава

- •Стабильность коленного сустава в поперечной плоскости

- •Передне-задняя стабильность коленного сустава

- •Периартикулярная защитная система коленного сустава

- •Крестообразные связки коленного сустава

- •Взаимоотношения между суставной капсулой и крестообразными связками

- •Направление крестообразных связок

- •Механическая роль крестообразных связок

- •Ротационная стабильность коленного сустава во время разгибания

- •Динамическое обследование коленного сустава: внутренняя ротация

- •Динамическое исследование коленного сустава для диагностики повреждений передней крестообразной связки

- •Динамическое исследование коленного сустава: наружная ротация

- •Мышцы разгибатели коленного сустава

- •Физиологические функции прямой мышцы бедра

- •Мышцы сгибатели коленного сустава

- •Ротаторы коленного сустава

- •Автоматическая ротация в коленном суставе

- •Динамическое равновесие, коленного сустава

- •Голеностопный сустав

- •Суставной комплекс стопы

- •Сгибание и разгибание

- •Суставные поверхности голеностопного сустава

- •Передне-задняя стабильность голеностопного сустава и факторы, ограничивающие сгибание и разгибание

- •Поперечная стабильность голеностопного сустава

- •Межберцовые сочленения

- •Физиологические функции межберцового сочленения

- •Движения стопы по отношению к продольной и поперечной осям

- •Подтаранный (тараннопяточный) сустав: суставные поверхности

- •Подтаранный сустав: конгруентность и дисконгруентность сочленяющихся поверхностей

- •Таранная кость – необычная кость

- •Связки подтаранного сустава

- •Поперечный предплюсневым (мидтарзальный сустав) и его связки

- •Движения в подтаранном суставе

- •Движения в подтаранном и поперечном предплюсневом суставах

- •Движения в поперечном предплюсневом суставе

- •Общая функция суставов заднего отдела предплюсны

- •Гетерокинетический универсальный сустав заднего отдела предплюсны

- •Роль связок при вывороте стопы кнутри и кнаружи

- •Клиноладьевидный, межклиновидные и предплюсне-плюсневые суставы

- •Движения переднего отдела предплюсны и предплюсне-плюсневых суставов

- •Разгибание пальцев стопы

- •Межкостные и червеобразные мышцы

- •Подошва: подошвенные мышцы

- •Фиброзные туннели тыльной и подошвенной поверхностей стопы

- •Сгибатели голеностопного сустава

- •Трехглавая мышца голени

- •Прочие разгибатели голеностопного сустава

- •Абдукторы и пронаторы стопы: малоберцовые мышцы

- •Аддукторы-супинаторы стопы: большеберцовые мышцы

- •Подошвенный свод

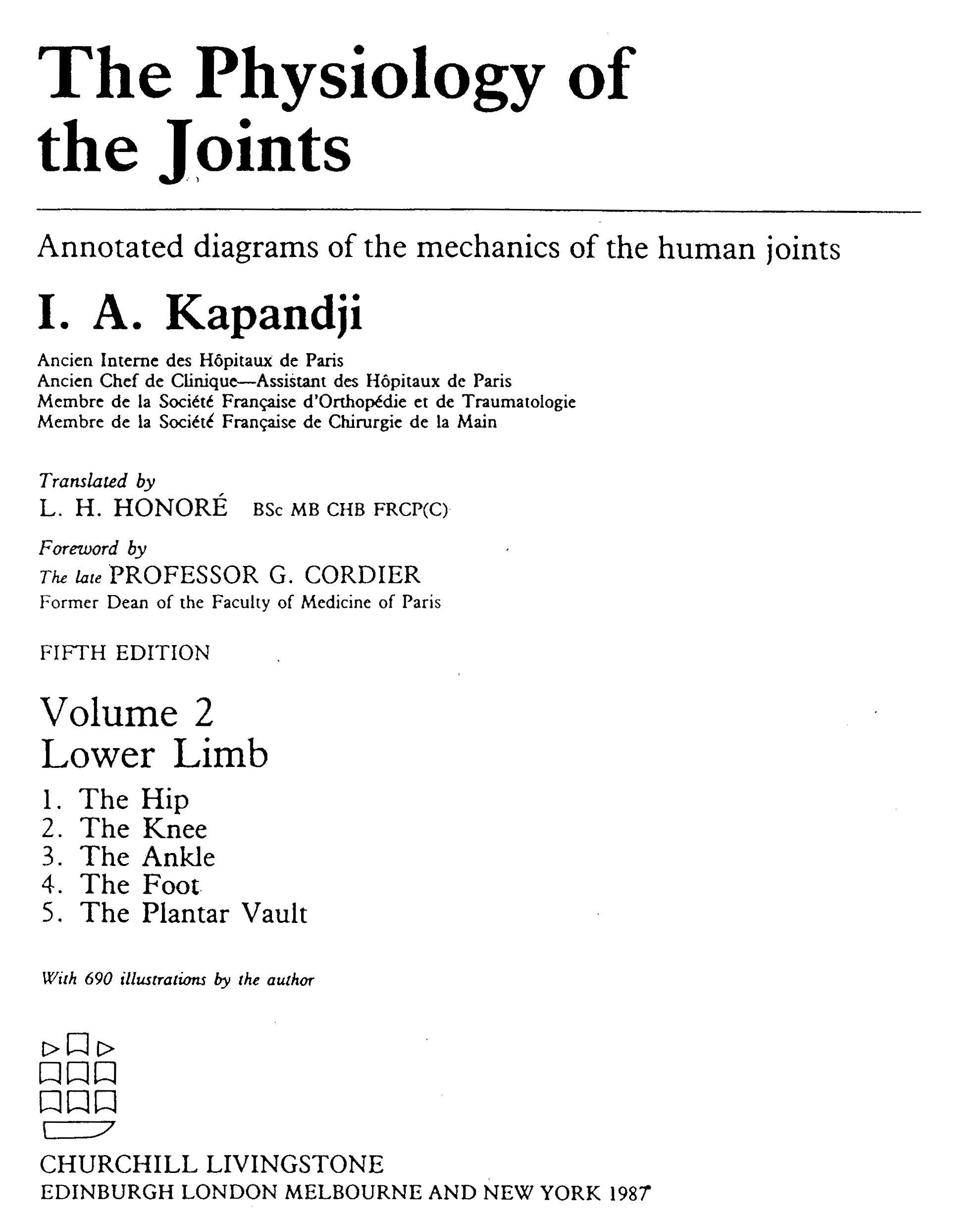

KAPANDIJ I.A.

The Physiology of the Joints

Vol. II

Lower limb

Физиология суставов

Аннотированные диаграммы механики суставов человека

Том 2

Нижняя конечность

Тазобедренный сустав

Движения в тазобедренном суставе и их амплитуда

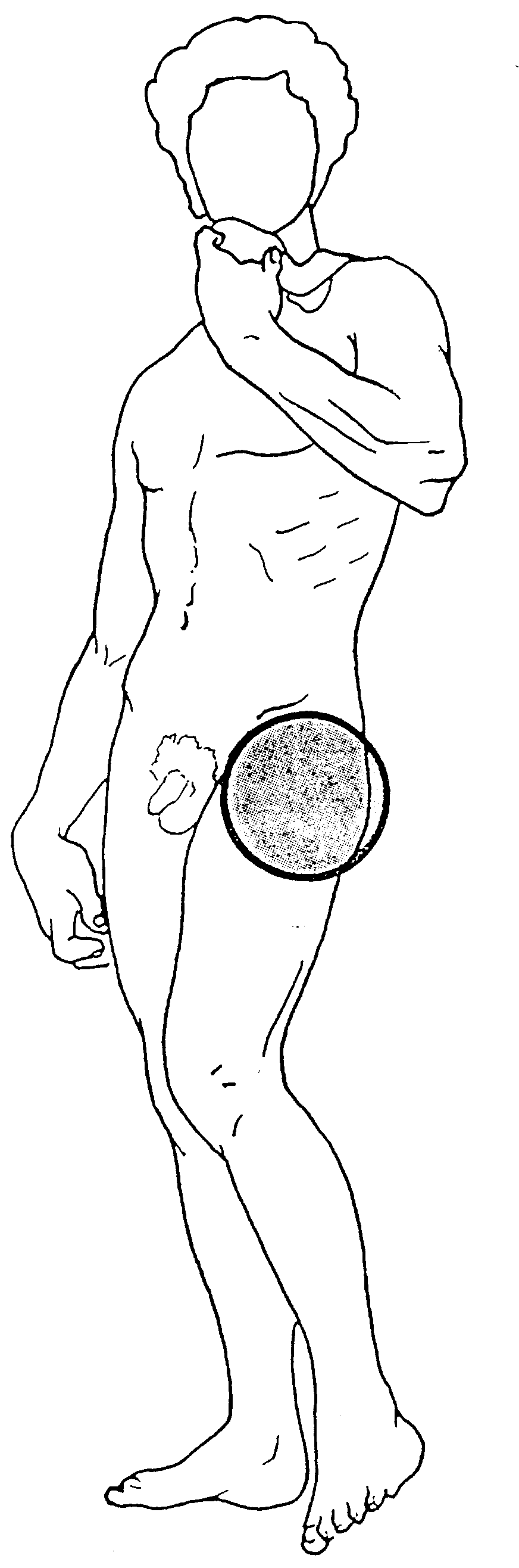

Тазобедренный сустав – это проксимальный сустав нижней конечности; будучи расположенным у её начала, он позволяет конечности принимать любое положение в пространстве. Тазобедренный сустав имеет три оси и три степени свободы движений (рис. 1).

Поперечная ось ХОХ' проходит во фронтальной плоскости и по отношению к ней совершаются такие движения, как сгибание и разгибание.

Передне-задняя ось УOУ' проходит в сагиттальной плоскости и по отношению к ней совершаются такие движения, как приведение и отведение.

Вертикальная ось OZ совпадает с продольной осью нижней конечности OR, когда последняя находится в "прямом" положении. По отношению к этой оси осуществляется внутренняя и наружная ротация.

Движения в тазобедренном суставе происходят по принципу моноартроза, т.е. в коксофеморальном сочленении. Это шаровидный сустав со значительной степенью стабильности его компонентов. В этом отношении он существенно отличается от более открытого плечевого сустава, того же типа, обладающего большей свободой движений за счёт меньшей стабильности. Поэтому объём движений в тазобедренном суставе более ограничен, отчасти это ограничение удаётся компенсировать за счёт подвижности в поясничном отделе позвоночника. В целом он отчётливо более стабилен и с большим трудом поддаётся вывихиванию. Эти характеристики тазобедренного сустава определяются двумя функциями нижней конечности – это функции опоры и движения.

В последнее время стали производить эндопротезирование тазобедренного сустава, что явилось своего рода революцией в ортопедии. Поскольку он имеет почти сферические суставные поверхности, его легче всего воспроизвести с механической точки зрения. Но эндопротезирование сопряжено с целым рядом проблем, в их числе выбор правильного типоразмера головки, величина нагрузки на контактирующие поверхности, устойчивость материалов к износу, токсичность инородного материала при его длительном пребывании в организме и, что самое основное, характер взаимодействия между чашкой эндопротеза и вертлужной впадиной как при цементном, так и бесцементном его креплении. При всём этом эндопротезы тазобедренного сустава наиболее совершенны и многочисленны по сравнению с другими.

Сгибание в тазобедренном суставе

Сгибание в тазобедренном суставе – это движение, при котором передняя поверхность бедра приближается к туловищу и вся нижняя конечность оказывается кпереди от фронтальной плоскости, проходящей через сустав.

Объём движений зависит от следующих условий.

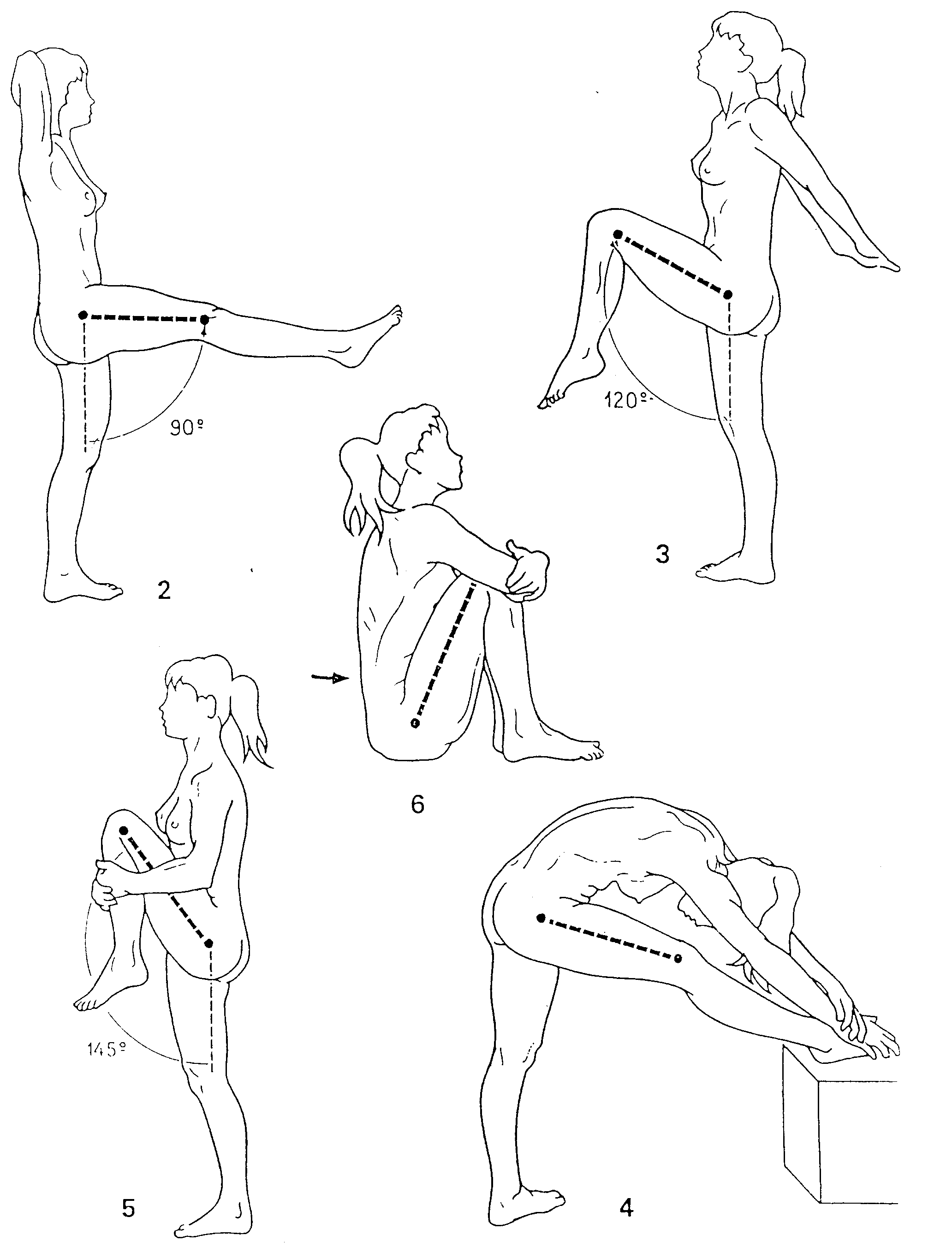

В целом амплитуда активного сгибания меньше пассивного. Положение коленного сустава также влияет на амплитуду движений: при разогнутом коленном суставе (рис. 2) сгибание в тазобедренном достигает 90, при согнутом (рис. 3) – может доходить до 120 и даже более.

Амплитуда пассивного сгибания всегда превышает 120, но она тоже зависит от положения коленного сустава. При разгибании голени (рис. 4) объём пассивного сгибания в тазобедренном суставе отчётливо меньше, чем при согнутом положении (рис. 5), в последней ситуации его амплитуда превышает 140° и передняя поверхность бедра почти приходит в контакт с грудной клеткой. Далее будет показано, как при сгибании в коленном суставе расслабляются разгибатели голени, а это в свою очередь обеспечивает увеличение амплитуды сгибания в тазобедренном суставе.

При одновременном пассивном сгибании обеих нижних конечностей тазобедренных суставах в сочетании со сгибанием голеней (рис. 6) передние поверхности бёдер приходят в контакт с грудной клеткой. Это оказывается возможным, потому что сгибание бёдер сочетается с наклоном таза кзади вследствие уплощения поясничного лордоза (показано на рис. стрелкой).

Разгибание в тазобедренном суставе

При разгибании нижняя конечность оказывается кзади от фронтальной плоскости.

Амплитуда разгибания отчётливо меньше чем сгибания и определяется натяжением подвздошно-бедренной связки.

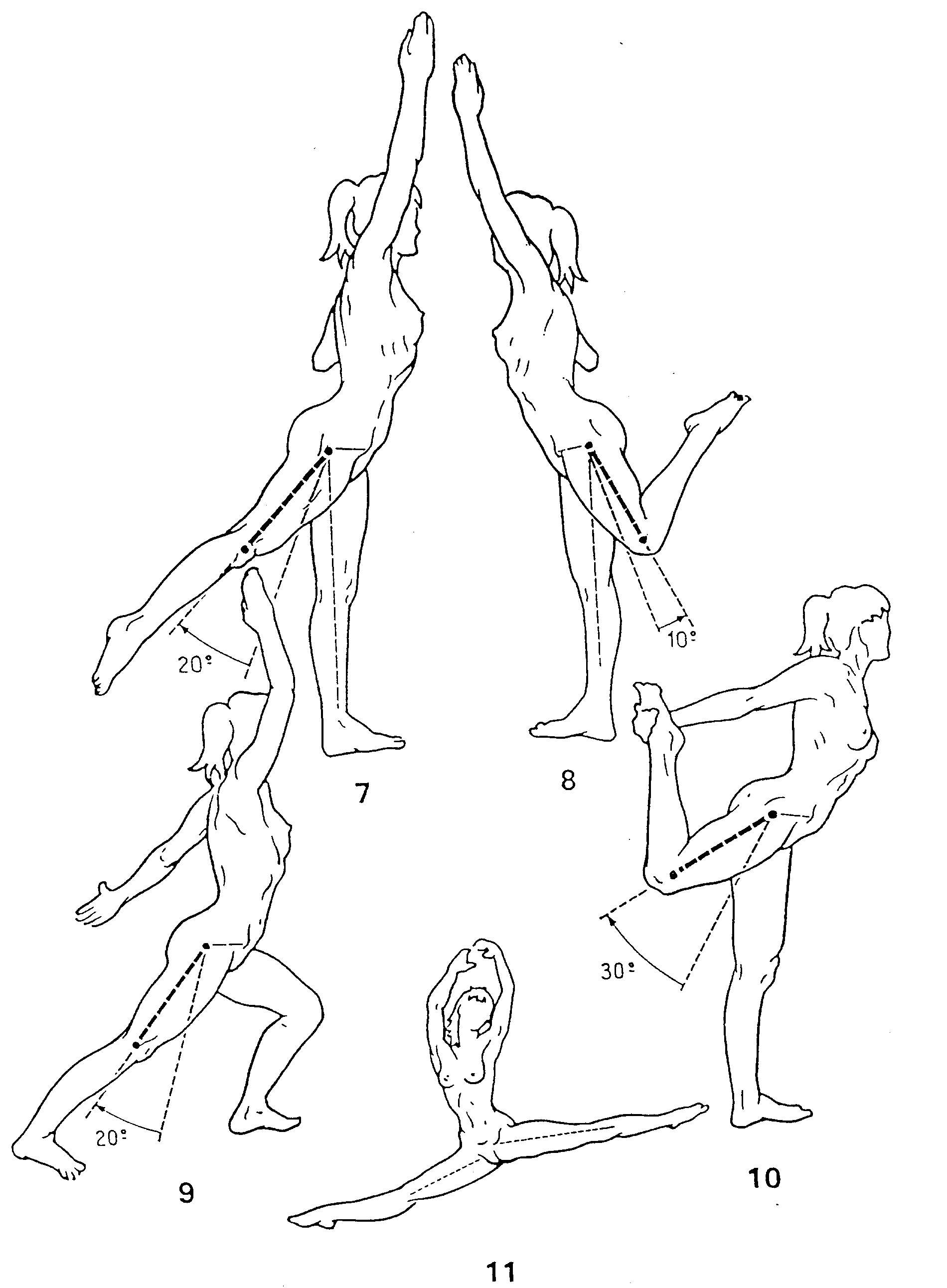

Активное разгибание осуществляется в меньшем объеме, чем пассивное. Когда коленный сустав разогнут (рис. 7), оно возможно в большем объёме (20°) чем при согнутом коленном суставе (рис. 8): это происходит потому, что сгибатели голени до какой-то степени снижают свою работу в качестве разгибателей бедра, поскольку и сокращение в основном ориентировано на достижение флексии в коленном суставе.

Пассивное разгибание достигает 20° при наклоне туловища кпереди (рис. 9) и доходит до 30° при тяге за стопу по направлению к спине (рис. 10).

Обратите внимание на тот факт, что амплитуда разгибания в тазобедренном суставе существенно увеличивается при наклоне таза кпереди, т.к. при этом возрастает поясничный лордоз. Этот вклад со стороны поясничного отдела позвоночника в разгибание конечности в тазобедренном суставе можно измерить (рис. 7 и 8) как угол между вертикальным (показано тонким пунктиром) и "прямым" положением бедра (показано толстым пунктиром). Это "прямое" положение легко определить, поскольку угол между таким положением бедра и линией, соединяющей центр тазобедренного сустава и передне-верхнюю ось подвздошной кости, постоянен. Однако этот угол имеет индивидуальное различия, поскольку зависит от ориентации таза, т.е. от наклона его кпереди или кзади.

Показатели средней амплитуды движений характеризуют движения "нормального" нетренированного субъекта. При тренировке они существенно возрастают. Балерины, например, делают шпагат (рис. 11) в воздухе; это оказывается возможным благодаря повышенной эластичности подвздошнобедренного тракта. Однако здесь стоит отметить, что они компенсируют недостаточное разгибание находящейся сзади конечности весьма значительным наклоном таза кпереди.

Отведение

Отведение означает движение конечности непосредственно кнаружи от плоскости симметрии тела.

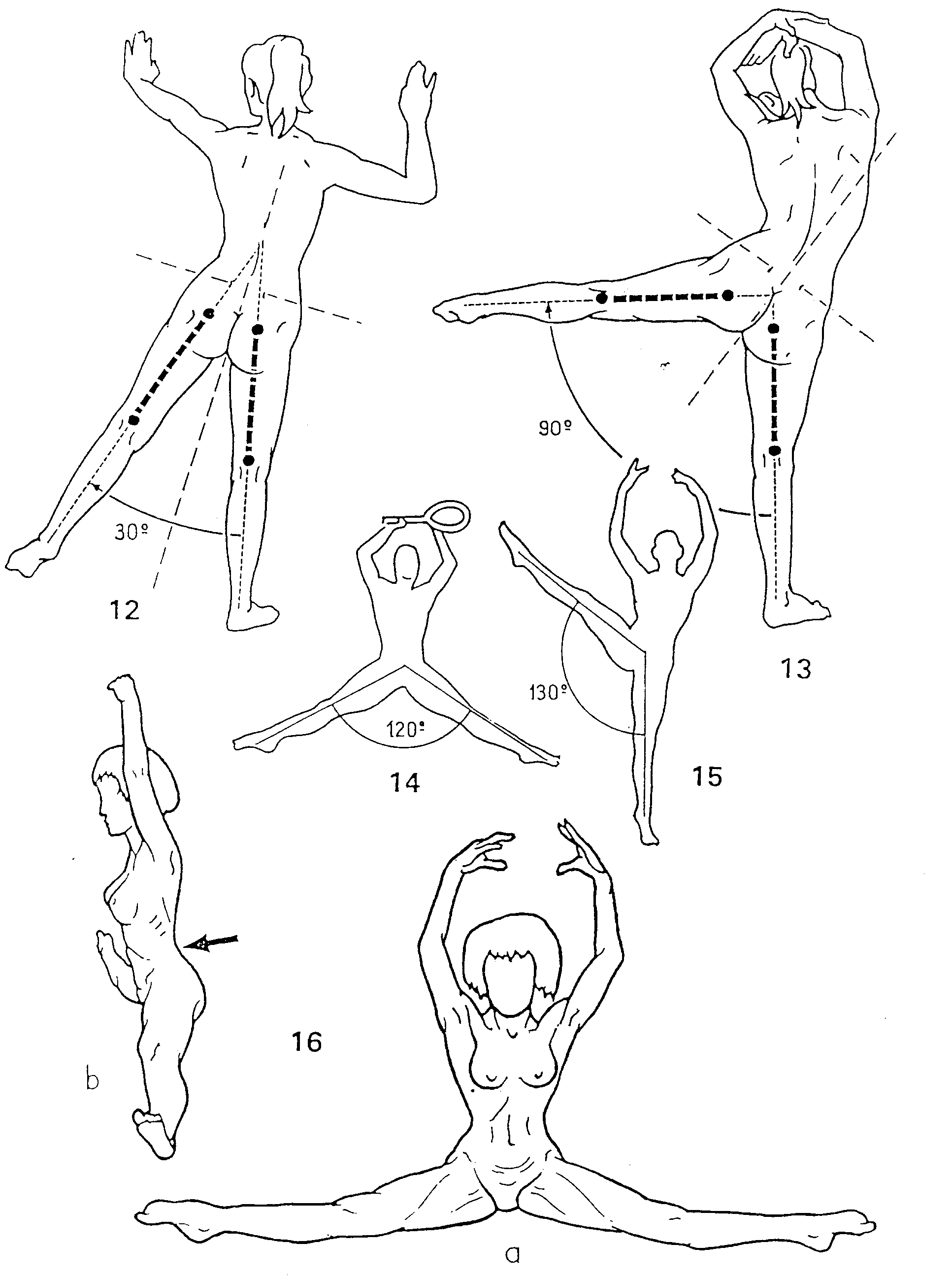

Теоретически возможно выполнить отведение в одном тазобедреннсм суставе, но на практике за отведением конечности в одном тазобедренном суставе автоматически следует такое же отведение в другом. Это становится очевидным при превышении 30° отведения (рис. 12), когда мы начинаем явно замечать наклон таза, если судить по смещению линии, соединяющей поверхностные анатомические ориентиры обеих задних остей подвздошных костей. Если мысленно провести продольные оси нижних конечностей, они пересекутся на линии симметрии таза. Это показывает, что в данном положении каждая нижняя конечность была отведена на 15°.

Когда отведение достигает максимума, (рис. 13) угол между нижними конечностями будет прямым. Здесь опять происходит симметричное отведение в обоих тазобедренных суставах – на 45° в каждом. Теперь таз наклонён на 45° к горизонтальной плоскости и "смотрит" по направлению к опорной конечности. Позвоночник в целом компенсирует этот наклон таза, сгибаясь к опорной стороне. Таким образом, и здесь позвоночник принимает участие в движениях в тазобедренном суставе.

Степень отведения контролируется столкновением шейки бедра с краем вертлужной впадины, но ещё до того, как это произойдёт, данное движение обычно ограничивается натяжением приводящих мышц, илиофеморального тракта или лобковобедренной связки.

Тренировка может существенно увеличить максимальный объём отведения, например балерины достигают 120° (рис. 14) – 130° (рис. 15) активного отведения в воздухе. Пассивное отведение при шпагате у тренированных субъектов (рис. 16 а) может достигать 180°. Но по существу это уже не чистое отведение, поскольку для того, что бы расслабить илиофеморальный тракт, таз наклоняется вперёд (рис. 16 в), а поясничный отдел позвоночника приходит в положение гиперэкстензии, благодаря этому конечность в тазобедренном суставе принимает положение отведения и флексии.

Приведение

Приведение – это движение, при котором конечность перемешается в медиальном направлении к плоскости симметрии тела. Обе конечности находятся в контакте друг с другом, поэтому чистого приведения не существует.

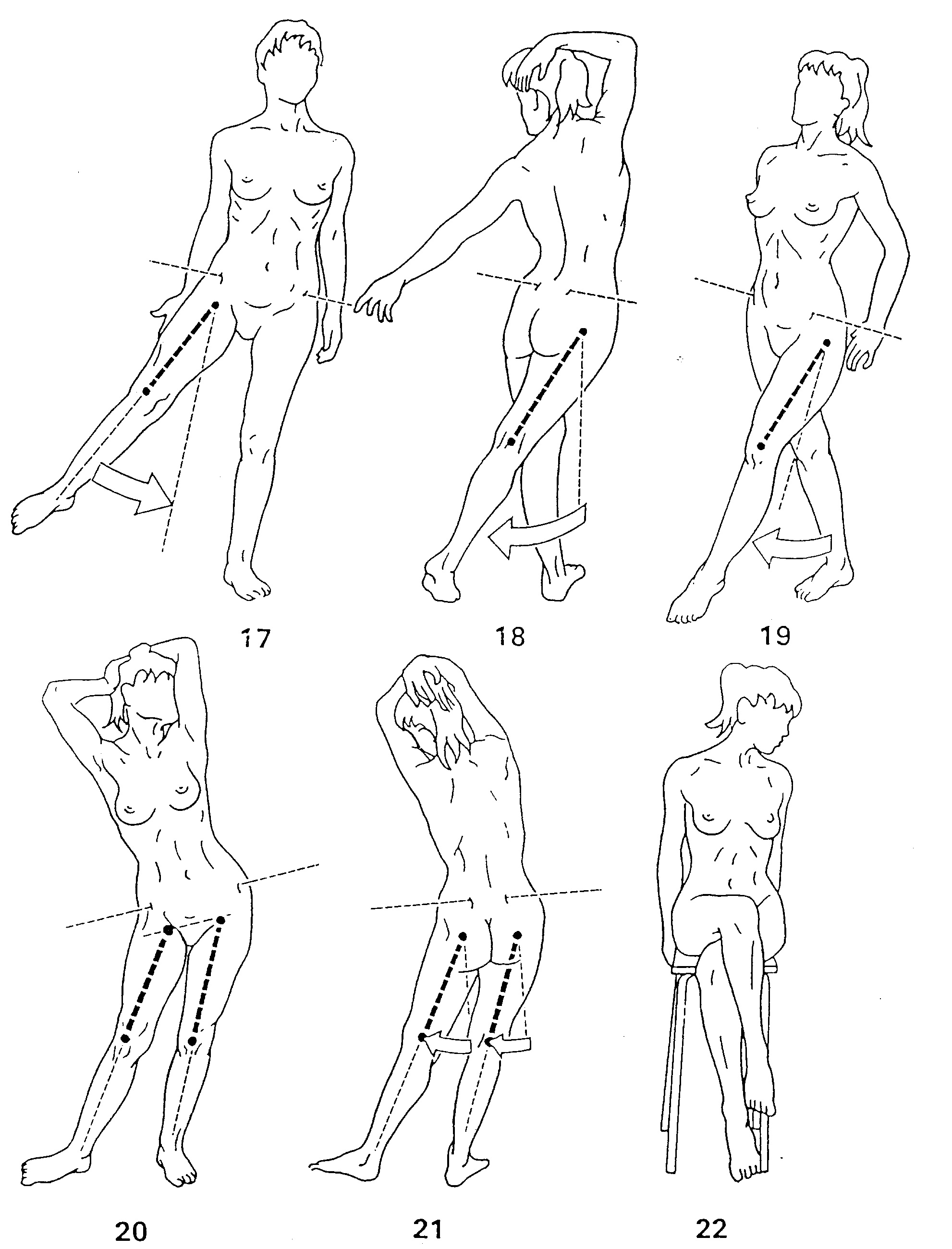

Имеется только относительное приведение, когда конечность перемещается медиально из любого положения отведения (рис. 17).

Имеются также движения, заключающиеся в сочетании приведения разгибания (рис. 18) и приведения и сгибания (рис. 19) в тазобедренном составе. И, наконец, возможно отведение одной конечности в сочетании с приведением другой (рис. 20), при этом происходит изменение положения таза и позвоночника, Обратите внимание на тот факт, что когда стопы расставлены – а это необходимо для поддержания равновесия – величина приведения в одном тазобедренном суставе не равна величине отведения в другом (рис. 21). Разница между этими двумя углами равна величине угла между осями нижних конечностей в исходном симметричном положении.

Вo всех этих комбинированных движениях с участием приведения максимальный объём последнего составляет 30°.

Одно из этих комбинированных движений встречается весьма часто, как показано на рисунке, изображающем человека, сидящего, закинув ногу на ногу (рис. 22). В этом положении приведение сочетается со сгибанием и наружной ротацией бедер. Это положение максимальной нестабильности для тазобедренного сустава.