- •Предисловие

- •Введение

- •Глава I. Понятие о лесе. Значение лесов

- •А. Северная внетропическая растительность

- •Б. Тропическая растительность

- •В. Южная внетропическая растительность

- •Евразия

- •Глава II. Леса ссср

- •Лесные государственные заповедники, заповедно-охотничьи хозяйства и природные (национальные) парки ссср

- •Рсфср. Таежная зона и зона хвойно-широколиственных лесов Алтайский2 заповедник (10)

- •Байкальский заповедник (12)

- •Башкирский заповедник (42)

- •Большехехцирский заповедник (46)

- •Висимский заповедник (7)

- •Волжско-камский заповедник (40)

- •Лапландский заповедник (2)

- •Заповедник "Малая Сосьва" (105)

- •Мордовский им. П. Г. Смидовича заповедник (38)

- •Сохондинский заповедник (13)

- •Заповедник "Столбы" (8)

- •Уссурийский заповедник (50)

- •Хинганский заповедник (44)

- •Северо-Осетинский заповедник (65)

- •Тебердинский заповедник (63)

- •Эстонская сср Вийдумяэский заповедник (15)

- •Заповедник "Шлитере" (20)

- •Березинский заповедник (26)

- •Припятский ландшафтно-гидрологический заповедник (30)

- •Боржомский заповедник (81)

- •Вашлованский заповедник (80)

- •Гирканский заповедник (88)

- •Алма-Атинский заповедник (99)

- •Глава III. Леса стран Северной Европы

- •Норегия (Королевство Норвегия)

- •Швеция (Королевство Швеция)

- •Финляндия (Финляндская Республика)

- •Исландия (Республика Исландия)

- •Глава IV. Леса стран Западной Европы

- •Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

- •Ирландия (Ирландская Республика)

- •Дания (Королевство Дания)

- •Франция (Французская Республика)

- •Бельгия (Королевство Бельгия)

- •Нидерланды (Королевство Нидерландов)

- •Люксембург (Великое Герцогство Люксембург)

- •Глава V. Леса стран Центральной Европы

- •Швейцария (Швейцарская Конфедерация)

- •Австрия (Австрийская Республика)

- •Федеративная Республика Германии (фрг)

- •Глава VI. Леса стран Восточной Европы

- •Германская Демократическая Республика (гдр)

- •Польша (Польская Народная Республика)

- •Чехословакия (Чехословацкая Социалистическая Республика)

- •Венгрия (Венгерская Народная Республика)

- •Румыния (Социалистическая Республика Румыния)

- •Болгария (Народная Республика Болгария)

- •Глава VII. Леса стран Южной Европы

- •Югославия (Социалистическая Федеративная Республика Югославия)

- •Албания (Народная Социалистическая Республика Албания)

- •Греция (Греческая Республика)

- •Италия (Итальянская Республика)

- •Испания

- •Португалия (Португальская Республика)

- •Глава VIII. Леса стран передней и Юго-Западной Азии

- •Турция (Турецкая Республика)

- •Кипр (Республика Кипр)

- •Сирия (Сирийская Арабская Республика)

- •Ливан (Ливанская Республика)

- •Израиль (Государство Израиль)

- •Иордания (Иорданское Хашимитское Королевство)

- •Ирак (Иракская Республика)

- •Саудовская Аравия (Королевство Саудовская Аравия)

- •Йеменская Арабская Республика (йар)

- •Народная Демократическая Республика Йемен (ндрй)

- •Оман (Султанат Оман)

- •Объединенные Арабские Эмираты

- •Иран (Исламская Республика Иран)

- •Афганистан (Демократическая Республика Афганистан)

- •Глава IX. Леса стран Центральной и Восточной Азии

- •Монголия (Монгольская Народная Республика)

- •Китай (Китайская Народная Республика)

- •Остров Тайвань

- •Корейская Народно-Демократическая Республика (кндр)

- •Южная Корея

- •Глава X. Леса стран Южной Азии

- •Пакистан (Исламская Республика Пакистан)

- •Индия (Республика Индия)

- •Бангладеш (Народная Республика Бангладеш)

- •Непал (Королевство Непал)

- •Бутан (Королевство Бутан)

- •Шри Ланка (Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка)

- •Глава XI. Леса стран Юго-Восточной Азии

- •Бирма (Социалистическая Республика Бирманский Союз)

- •Таиланд (Королевство Таиланд)

- •Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика)

- •Кампучия (Народная Республика Кампучия)

- •Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам)

- •Малайзия (Федерация Малайзия)

- •Филиппины (Республика Филиппины)

- •Индонезия (Республика Индонезия)

- •Глава XII. Леса стран Африки и Мадагаскара

- •Глава XIII. Леса стран Тихоокеанского района

- •Австралия (Австралийский союз)

- •Новая Зеландия

- •Папуа - Новая Гвинея

- •Глава XIV. Леса стран Северной Америки

- •Соединенные Штаты Америки

- •Глава XV. Леса Мексики, Центральной Америки и стран Карибского бассейна

- •Глава XV. Леса Мексики, Центральной Америки и стран Карибского бассейна

- •Мексика (Мексиканские Соединенные Штаты)

- •Гватемала (Республика Гватемала)

- •Гондурас (Республика Гондурас)

- •Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор)

- •Никарагуа (Республика Никарагуа)

- •Коста-Рика (Республика Коста-Рика)

- •Панама (Республика Панама)

- •Куба (Республика Куба)

- •Гаити (Республика Гаити)

- •Доминиканская Республика

- •Доминиканская Республика

- •Глава XVI. Леса стран Южной Америки

- •Венесуэла (Республика Венесуэла)

- •Колумбия (Республика Колумбия)

- •Эквадор (Республика Эквадор)

- •Перу (Республика Перу)

- •Гайана (Кооперативная Республика Гайана). Суринам (Республика Суринам)

- •Бразилия (Федеративная Республика Бразилия)

- •Боливия (Республика Боливия)

- •Чили (Республика Чили)

- •Аргентина (Аргентинская Республика)

- •Парагвай (Республика Парагвай)

- •Уругвай (Восточная Республика Уругвай)

- •Приложения Приложение I. Перечень важнейших древесных и кустарниковых пород с характеристикой их применения

- •А) Леса умеренного пояса Актинидия коломикта

- •Актинидия аргута, или острая

- •Береза пушистая

- •Береза Шмидта, железная

- •Бересклет маака

- •Бересклет Максимовича

- •Боярышник кроваво-красный

- •Боярышник максимовича

- •Брусника

- •Бук восточный

- •Дугласия

- •Ель восточная, или кавказская

- •Ель европейская, или обыкновенная

- •Ель сибирская

- •Жимолость алтайская

- •Ива белая, ветла

- •Ива козья

- •Ирга овальнолистная

- •Калина обыкновенная

- •Калопанакс семилопастный, диморфант, белый орех

- •Кария пекан, сладкий гикори, или кария иллинойская

- •Каштан европейский, или благородный, с'едобный

- •Кевовое дерево

- •Кедровая сосна сибирская, кедр сибирский

- •Княжник сибирский

- •Лещина обыкновенная, орешник обыкновенный

- •Лжетсуга мензиеса, дугласия, или дугласова пихта

- •Либоцедрус сбежистый, или калоцедрус речной кедр

- •Лимонник китайский, шизандра

- •Липа американская, или черная

- •Липа амурская

- •Липа мелколистная или сердцевидная

- •Лиственницы

- •Можжевельник туркестанский, урюк-арча

- •Облепиха крушиновая

- •Ольха черная, или клейкая

- •Орех белый

- •Орех грецкий

- •Орех маньчжурский

- •Орех черный

- •Пихта белая, или европейская, гребенчатая

- •Пихта великая

- •Пихта кавказская, или нордмана

- •Пихта сахалинская

- •Пихта сибирская

- •Робиния, лжеакация, акация белая

- •Рябина обыкновенная

- •Саксаул белый, песчаный

- •Сирень обыкновенная

- •Смородина красная, щетинистая, кислица

- •Смородина черная

- •Сосна обыкновенная

- •Тис ягодный, или европейский

- •Толокнянка

- •Тополь белый, серебристый

- •Тополь черный, осокорь

- •Тсуга западная

- •Феллодендрон амурский, бархат амурский

- •Фисташка настоящая

- •Фисташка туполистная, или кевовое д.

- •Хмелеграб обыкновенный

- •Черемуха

- •Черемуха обыкновенная

- •Черника обыкновенная

- •Шиповник даурский

- •Шиповник коричный

- •Эвкоммия вязолистная

- •Элеутерококк колючий, свободноягодник колючий

- •Эхинопанакс высокий, заманиха высокая

- •Акация катеху

- •Акация фарнеза

- •Аренга сахарная, сахарная пальма

- •Аспидосперма, квебрахо белое

- •Гвоздичное д.

- •Гевея бразильская, каучуковое д.

- •Гематоксилум, кампешевое д., сандаловое д., синий или черный сандал

- •Говения сладкая, конфетное д.

- •Гранат обыкновенный, гранатовое д.

- •Кола блестящая

- •Копаловое д., бразильскии копал

- •Коперниция бразильская, восковая пальма

- •Коричник камфорный, или камфорный лавр

- •Коричник цейлонский

- •Коричник китайский

- •Коровье д.

- •Криптомерия японская, японский кедр

- •Ксилия рубанковидная

- •Куннингамия ланцетная

- •Курупита никарагуанская, гренадил вест-индский, красный эбен

- •Лавр благородный

- •Ладанный кедр

- •Лаковое дерево, сумах лаконосный

- •Лапина крупнокрылая

- •Ливистона китайская

- •Ликвидамбр смолоносный, или амбровое, стираксовое д.

- •Лириодендрон тюльпанный, тюльпанное д.

- •Лодоиция

- •Магнолия крупноцветковая

- •Макадамия трилисгниковая, австралийский орех

- •Мамонтово д.

- •Манго индийское

- •Маслина европейская, оливковое д.

- •Масличная пальма, или винейская пальма

- •Месва, мезу а железная, железное дерево

- •Мимузопс балата

- •Падуб парагвайский

- •Палаквиум гутта, гуттаперчевое д.

- •Парагвайский чай

- •Парротия персидская, железное д., баккаут

- •Пауллиния, гуарана

- •Платан восточный, чинар

- •Подокарпусы, или ног оплодники

- •Подокарпус тотара, красное д.

- •Прозопис сережковый

- •Сейба пятитычиночная, капоковое д., хлопковое д.

- •Сейшельская пальма, лодоиция

- •Сметанное яблоко, анона колючая

- •Смоковница, инжир, фиговое дерево

- •Тектона великая, тик, или тиковое д.

- •Терминалия пышная

- •Тетраклинис членистый, или сандараковое д.

- •Тигровое д.

- •Торрейя орехоносная

- •Трахикарпус форчуна, китайская веерная пальма

- •Тунг форда, китайское тунговое д.

- •Туя гигантская, "красный кедр"

- •Тюльпанное д.

- •Умбеллюлярия калифорнийская, лавр калифорнийский

- •Фирмиана платанолистная, стеркулия

- •Японский кедр

- •Приложение II. Краткая сводная таблица о лесах мира

- •Приложение III. Заповедники Советского Союза (к карте "Леса ссср")

- •Национальные парки и заповедники зарубежных стран

- •Литература

Глава I. Понятие о лесе. Значение лесов

Человечество с древнейших времен и по настоящее время тесно связано с лесом. Несомненно, в будущем роль леса в жизни людей в значительной степени возрастет. Однако, будучи постоянным потребителем лесных продуктов и различных благ, получаемых из леса и от леса, человек на протяжении многих тысячелетий мало задумывался о способах его сохранения и разведения. В течение нескольких веков леса интенсивно использовались в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Европы, а потом Северной Америки, Австралии и Африки, что привело к нехватке древесины и других лесных продуктов, которая с каждым десятилетием XIX в. становилась все заметнее. В середине XX в. уже заговорили об ограниченности мировых запасов леса, лесных площадей и лесных ресурсов. Постепенно стали совершенствоваться приемы и научные основы восстановления естественных лесов и разведения новых ценных древесных пород, их интродукция и акклиматизация. Накапливаются и обобщаются факты, свидетельствующие о влиянии леса на уровень и многоводность рек, о защите полей от сухих ветров (суховеев), о предупреждении развития оврагов, размывов берегов рек и горных склонов при помощи лесных насаждений.

Ф. Энгельс, обобщая работы ботаников и лесоводов, указывал в "Диалектике природы" на связь между вырубкой горных лесов и исчезновением водных источников: "Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы получить таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги. Когда альпийские итальянцы вырубали на южном склоне гор хвойные леса, так заботливо охраняемые на северном, они не предвидели, что этим подрезывают корни высокогорного скотоводства в своей области; еще меньше они предвидели, что этим они на большую часть года оставят без воды свои горные источники, с тем чтобы в период дождей эти источники могли изливать на равнину тем более бешеные потоки"1.

1 (Энгельс Ф. Диалекти ка природы. - Маркс К. Энгельс Ф. Соч., т. 20 с. 496.)

В 80-х годах XIX в. известный русский ученый К. А. Тимирязев выступил против гипотезы "тепловой смерти Вселенной", высказанной английским физиком Уильямом Томсоном, и доказал, что человечество не погибнет от увеличения углекислого газа в атмосфере в связи с развитием индустриализации, если будет сберегаться растительность, и особенно леса. Теперь, в 80-х годах XX в., это положение нашло еще большее подтверждение в итоге новейших исследований ученых биогеохимиков, которые произвели переоценку роли леса в возобновлении кислорода атмосферы. Если раньше, в 30 -50-х годах, на долю лесов в пополнении кислородного баланса планеты отводилось только 30%, то теперь, как считает академик А.П.Виноградов (на научной сессии АН СССР по проблемам испочьзования растительного мира в 1972 г.), - более 60% биологически активного кислорода, остальные примерно 40% дают растения морей и океанов и культурная растительность полей и садов. Лес очищает воздух от пыли, осаждая ее на поверхности листьев и переводя с потоками дождевой воды в почву. Один гектар леса за год может осадить из воздуха от 50 до 70 т пыли.

Леса регулируют интенсивность снеготаяния и уровень воды в реках, стабилизируют состав атмосферы, значительно снижают скорость ветра на окружающих полях, сохраняют полезную фауну и микроорганизмы. Многие лесные растения (древесные, кустарниковые и травянистые) выделяют фитонциды, которые подавляют развитие болезнетворных организмов и тем самым оздоровляют окружающую среду. Лес поглощает шумы, а пребывание в лесу успокаивает нервную систему человека, содействуя восстановлению работоспособности и хорошего настроения. Таким образом, лес - важнейший санитарно-гигиенический фактор, обеспечивающий жизнь и здоровье человека и всего живого на Земле!

Леса - это благодатное место для активного отдыха и туризма. Роль последнего, как известно, увеличивается по всей планете. Появились даже понятия о рекреационных лесах (местах отдыха), о географии лесного туризма.

Учеными нашей страны прослежена прямая связь между лесистостью, т. е. степенью покрытия территории лесами, и величиной поверхностного стока вод. На безлесной площади последний составляет 65% годовой суммы осадков, осадки стекают по уклонам местности и часто вызывают водную эрозию почв. При лесистости 10% поверхностный сток составляет 25% всей годовой суммы осадков, при лесистости 20% он уменьшается до 14, при 40% снижается до 8-9, а при 100% (т. е. когда площадь сплошь занята лесом) составляет только 5%. Поэтому ученые считают, что оптимальная лесистость на равнинах должна составлять примерно 25-30% и в горных районах - 35-50%. Ее можно достичь путем проведения соответствующих лесохозяйственных мероприятий - лесовосстановления на вырубках и разведения лесов на безлесных (главным образом эродированных) территориях, вдоль берегов рек и оврагов, на горных склонах, по границам полей севооборотов (полезащитные насаждения) и т. д.

Понятие оптимальной лесистости и оптимального породного состава лесов стало основным в современном лесоводстве. Лес и специально создаваемые полезащитные лесные полосы помогают земледельцам выращивать урожаи, особенно в степных и лесостепных районах, где нередко случаются засухи и распространены ветровая и водная эрозии.

Это все так называемые "невесомые полезности леса", которые постепенно, по мере познания законов природы, становятся наиболее важными в практической деятельности людей. Лесоводство - наука, изучающая природу леса, закономерности его развития, проблемы организации с целью пол весины - основного продукта леса.

Наиболее полное определение леса как сообщества дал видный русский лесовод Г.Ф.Морозов (1867-1920). В своей книге "Учение о лесе" он писал, что лес - это "такая совокупность древесных растений, в которой обнаруживается их взаимное влияние и друг на друга и на окружающую среду"1. Леса отличаются устойчивостью связей и обладают способностью к самовозобновлению. Леса, говорил он, "есть явление географическое, т. е. каждый лесной участок отражает определенную природную зону и может существовать только в данных природных условиях". Признавая, что лесное сообщество формируется из древесных и травянистых растений под влиянием физико-географических условий места произрастания, Г. Ф. Морозов подчеркивал, что оно может изменяться под влиянием вмешательства человека, что это вмешательство может (сознательно или случайно, стихийно) изменить состав, форму, рост и возобновление леса.

1 (Морозов Г. Ф. Избранные труды, т. 1. М., 1970, с. 94.)

Академик В. Н. Сукачев (1880-1967) внес свой вклад в развитие науки о лесе, создал учение о биогеоценозах, сформулировал определение лесного биогеоценоза. В книге "Основы лесной биогеоценологии" (1961, с. 23) он писал: "Под лесным биогеоценозом мы будем понимать всякий участок леса, однородный на известном протяжении по составу, структуре и свойствам слагающих его компонентов и по взаимоотношениям между ними, т. е. однородный по растительному покрову, по населяющим его животному миру и миру микроорганизмов, по поверхностной горной породе и по гидрологическим, микроклиматическим (атмосферным) и почвенным условиям и по взаимодействиям между ними, и по типу обмена веществом и энергией между его компонентами и другими явлениями природы".

В государственном стандарте СССР "Лесоводство. Термины и определения" (ГОСТ 18486-73) на основе учения о лесе Морозова и Сукачева даны краткие определения леса и других основных понятий, принятых в лесоводственной науке, например, таких, как защитный лес, водорегулирующий лес, насаждение, древостой, тип леса, древесная порода, подрост, самосев, древесные всходы, поросль, подлесок, травяной покров, лесная подстилка, лучшие деревья, естественное возобновление леса и др. Согласно этому документу, под лесом понимается "элемент географического ландшафта, состоящий из совокупности древесных, кустарниковых, травянистых растений, животных и микроорганизмов, в своем развитии биологически взаимосвязанных, влияющих друг на друга и на внешнюю среду". Под типом леса понимается участок леса или их совокупность, характеризующиеся общим типом лесорастительных условий, одинаковым составом древесных пород, количеством ярусов, аналогичной фауной, требующих одних и тех же лесохозяйственных мероприятий при равных экономических условиях. В этом же стандарте нашли отражение такие понятия, как темнохвойный лес, в составе которого преобладают ели, пихты и кедровые сосны (или сибирский и корейский кедры); светлохвойный лес, состоящий из сосны или лиственницы; широколиственный лес, в древостое которого господствуют дуб, бук, клен, ясень или другие широколиственные породы; мелколиственный лес с преобладанием березы, осины и других мелколиственных пород.

В. Н. Сукачев указывал, что тип леса (соответствующий растительной ассоциации у геоботаников) в лесоведении является основной классификационной единицей. Типы леса объединяются в группы типов леса (группы ассоциаций), затем в классы типов леса, лесные формации, группы лесных формаций, классы лесных формаций, тип растительности.

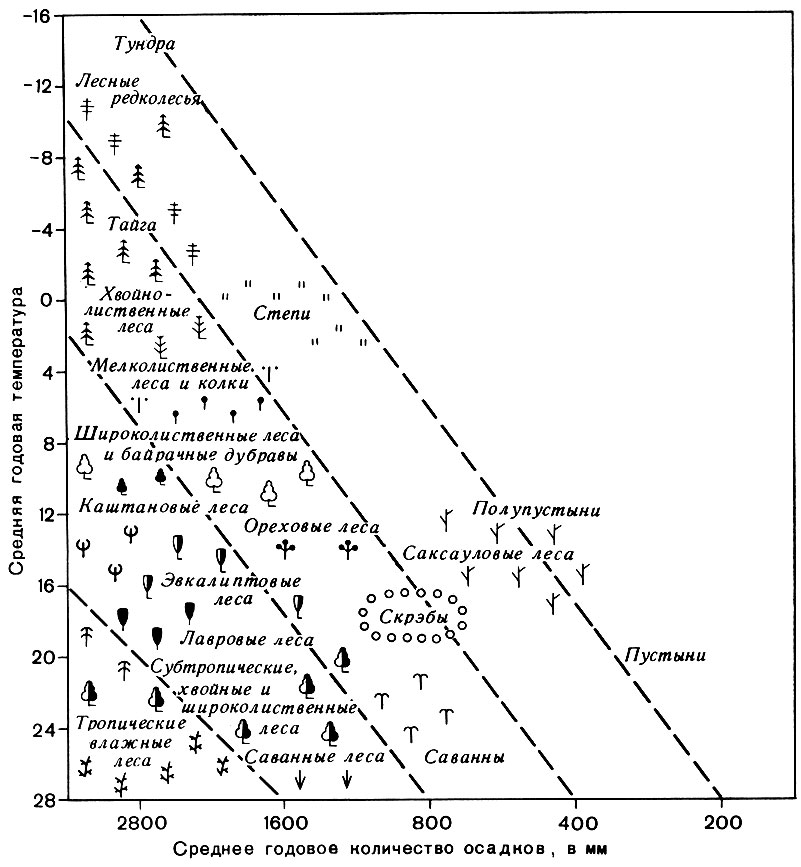

Географические закономерности распределения растительности земного шара были представлены в схеме Брокман-Ероша и Рюбеля на "идеальном континенте" (Сукачев, 1938, с. 89), а позднее, в 1956 г., уточнены В. Р. Волобуевым.

Схема

биоценотических и биохимических связей

в лесах Сибири

Схема

биоценотических и биохимических связей

в лесах Сибири

Территорию СССР В. Н. Сукачев подразделяет по растительному покрову на четыре основные зоны: тундру, лесную зону, степь и пустыню и три переходные: лесотундру, лесостепь, полупустыню.

В пределах лесной зоны СССР В. Н. Сукачев выделяет следующие группы и классы формаций: I - хвойные леса: А - темнохвойные, В - светлохвойные; II - лиственные леса: С - широколиственные, Д - мелколиственные. Далее приводится характеристика основных групп лесных формаций.

На схематической геоботанической карте СССР, составленной В. Н. Сукачевым (1938), выделено 27 региональных подразделений - провинций или округов, например: хвойные леса северо-востока Европейской части СССР, лесостепь европейская (с широколиственными дубовыми лесами), лесостепь западносибирская (с мелколиственными березовыми и осиновыми островными лесами, или колками, и т. д.), алтайско-саянские леса, южноуссурийские леса и т. д.

Принципы типологического (биогеоценотического) изучения лесов и разработка системы лесных регионов различного ранга на типологической основе с учетом дендролого-генетических особенностей получили признание в СССР на Всесоюзном типологическом совещании в 1950 г. и за рубежом на IV мировом лесном конгрессе 1954 г. в Индии.

Более детальная характеристика лесной растительности СССР по сравнению с приведенной в монографии В.Н.Сукачева (1938) была затем дана в сводной работе коллектива авторов "Растительный покров в СССР" (1956), выполненной под редакцией Е. М. Лавренко и В. Б. Сочавы.

Другие классификации растительности, и в частности лесов, рассмотрены Е. М. Лавренко (1959), В. Д. Александровой (1969), А. Г. Вороновым (1973).

Схема

распределения лесной растительности

на 'Идеальном' континенте

Схема

распределения лесной растительности

на 'Идеальном' континенте

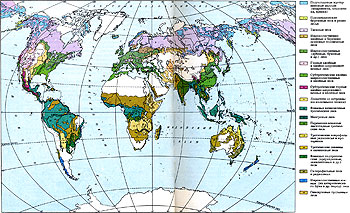

По мнению В. Д. Александровой и А. Г. Воронова, наиболее совершенны классификации растительности земного шара А. П. Ильинского (1937) и В. Б. Сочавы (1964). На картах растительности мира, составленных В. Б. Сочавой, были использованы высшие ранги растительности классификации В. Б. Сочавы. На этой карте нашли отражение следующие подразделения лесов и другой лесной растительности (редколесий, кустарниковых зарослей и т. д.)

Леса

мира (1)

Леса

мира (1)

1 (Цифры в скобках означают порядковый номер карты в книге.)