- •1. Общая схема организации строительства гидротехнических сооружений

- •1.1. Периоды подготовки и строительства гидротехнических сооружений

- •1.1.1. Порядок разработки проектов

- •1.1.2. Проект организации строительства и определяющие его факторы

- •1.2. Период непосредственного строительства

- •1.2.1. Период подготовки строительства

- •1.2. Компоновки гидроузлов и организация их строительства

- •1.2.1. Гидроузлы на равнинных реках

- •1.2.1. Гидроузлы на равнинных реках

- •1.2.2. Гидроузлы с бетонными плотинами в широких створах

- •1.3. Пропуск расходов реки в период строительства гидроузлов

- •1.3.1 Расчетный строительный расход и принципы его определения

- •1.3.1. Расчетный строительный расход и принципы его

- •1.3.2. Основные схемы организации работ при строительстве гидроузлов

- •1.3.2.1. Расчет пропуска расходов через суженное русло в первую

- •1.3.2.2. Вторая очередь строительства. Пропуск строительных расходов через «гребенку» плотины.

- •1.3.2.3. Методика гидравлического расчета

- •1.4. Перекрытие русел рек

- •1.4.1. Способы перекрытия

- •1.4.1.1. Фронтальный способ перекрытия

- •1.4.1.2. Пионерный способ перекрытия

- •Безбанкетное перекрытие и перекрытие методом

- •1.4.2. Выбор метода и времени перекрытия русла

- •1.4.3. Подготовка к перекрытию русла и организация работ по

- •1.8. Проектирование и расчет календарного плана

- •1.8.1. Определение объемов работ и сметной стоимости гидроузла

- •Сметный расчет

- •1.8.2. Проектирование и расчет линейного календарного плана

- •1. Электроэнергетика

- •1.9. Проектирование и расчет сетевого графика строительства

- •1.9.1. Основные положения

- •1.9.2. Формальные правила построения сетевых графиков

- •1.9.3. Пример расчета сетевого графика

- •1.9. Строительный генеральный план

- •1.10. Организация электроснабжения, освещения, связи, теплоснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения и канализации.

- •1.10.1 Электроснабжение строительства

- •1.10.3. Обеспечение строительства сжатым воздухом.

- •1.10.4. Водоснабжение и канализация строительства

- •1.11. Поселки строителей

- •1.12. Производственная база строительства

- •1.12.1. Предприятия по производству строительных материалов

- •1.12.2. Организация складского хозяйства и снабжения

- •1.13. Управление строительством

- •1.13.1. Основные принципы и методы управления

- •1.13.2. Организация и технология управленческого труда.

- •1.13.3. Стиль и культура руководства

- •1.13.4. Общественные организации и их роль в управлении

- •1.13.5. Оперативное планирование и управление строительным

- •1.13.5. Оперативное планирование и управление строительным

- •1.14. Управление качеством строительства

- •1.14.1. Качество строительства

- •1.14.2. Управление качеством строительного производства.

- •1.13.5. Оперативное планирование и управление строительным

- •1.14. Управление качеством строительства

- •1.14.1. Качество строительства

- •1.14.2. Управление качеством строительного производства.

- •1.14.7. Задачи структурных подразделений в управлении качеством

- •Порядок сдачи – приемки объектов в эксплуатацию

1.3.2. Основные схемы организации работ при строительстве гидроузлов

При относительно большой ширине поймы и русла все сооружения гидроузла (судоходный шлюз, здание ГС, плотины), как правило, располагают вдоль напорного фронта. В том случае, строительство сооружений возможно осуществить поочередно секционированием русла системой перемычек в две или более очереди. При возведении гидроузлов секционированием русла чаще всего используются четыре типовых схемы пропуска расходов и организации работ.

Первая схема – с одним котлованом. Такая схема характерна для равнинных рек с русловой и пойменной компоновками. В состав напорного фронта входит русловая земляная плотина, а бетонные сооружения (здание ГЭС, бетонная водосливная плотина, судоходный шлюз в период строительства) размещаются в одном котловане. Отличительной чертой такой организации работ является использование для пропуска расходов второй очереди строительства недостроенных водосливных плотин методом «гребенки» и перекрытие русла реки при высокой готовности (на 70% – 80%) бетонных

сооружений без ущерба для судоходства. Шлюзы по этой схеме возводятся, как правило, к началу очередной навигации и работают по временной схеме эксплуатации. Этим методом построены практически все Волжские, Камские и большая часть Днепровских гидроузлов.

Вторая схема – с двумя котлованами. Применяется вторая схема при русловой компоновке гидроузлов, когда все бетонные сооружения разместить в одном котловане не удается.

Организация работ с двумя котлованами используется преимущественно для сооружения гидроузлов с высокими бетонными плотинами в широких створах со скальными основаниями. Для нее характерны: пропуск строительных расходов второй очереди через донные отверстия, перекрытие реки при малой (20 – 25%) готовности бетонных сооружений, перерывы в судоходстве или выполнение специальных мероприятий для продолжения его во время работ второй очереди. Этим методом возведены все гидроузлы Ангаро-Енисейского и Иртышского каскадов.

Третья схема – с тремя и более котлованами, или выполнение части сооружений в третью очередь без котлована. В настоящее время такая схема встречается крайне редко, и использовалась при строительстве Днепрогэс им. В.И. Ленина и Камской ГС.

Четвертая схема – без общего котлована под защитой кессонов. Схема применяется крайне редко при узком, не допускающем стеснения русле или при очень глубоком заложении быков и зубьев.

1.3.2.1. Расчет пропуска расходов через суженное русло в первую

очередь строительства

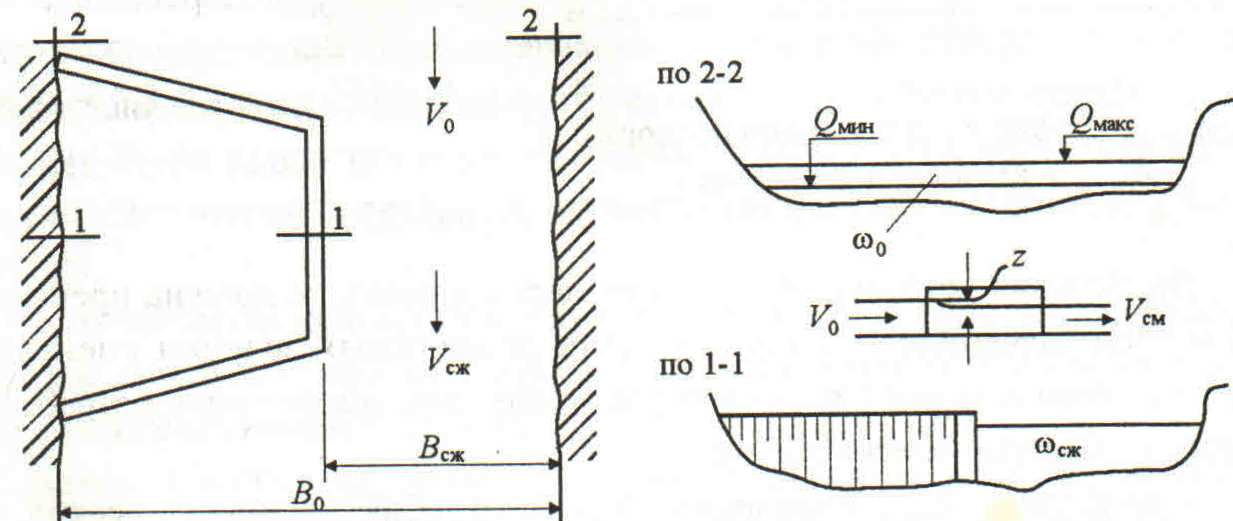

При всех схемах секционирования реки имеет место стеснение русла реки перемычками (Рис.5).

Рис.5 Схема к расчету пропуска строительных расходов реки методом

секционирования русла

Как

правило, это стеснение не должно превышать

65% бытовой площади сечения реки

![]() .

Скорость течения воды в сжатом сечении

.

Скорость течения воды в сжатом сечении

![]() определяется выражением:

определяется выражением:

![]() ,

м/с (?)

,

м/с (?)

где

![]() ,

м/с – расчетный расход строительного

периода.

,

м/с – расчетный расход строительного

периода.

Для судоходных рек не должна превышать допустимых скоростей в реке по условиям обеспечения судоходства 1,8 – 2,0 м/с. По соглашению с министерством транспорта возможно увеличение ее до 3,0 м/с при условии буксирной проводки судов по стесненному участку русла. Кроме того, не должна превышать размывающих скоростей для грунтов, слагающих ложе реки. Величины не размывающих скоростей потока воды находятся в пределах от 0,3 до 3,0 м/с.

В случае получения

![]() с

большим, чем

с

большим, чем

![]() значением, производят проверку стесненного

русла на размыв. На первом этапе

проектирования проверку можно выполнить

по формуле:

значением, производят проверку стесненного

русла на размыв. На первом этапе

проектирования проверку можно выполнить

по формуле:

![]() ,

м (?)

,

м (?)

где

![]() и

и

![]() - соответственно, средняя глубина

размыва, и глубина в бытовом русле, м;

- соответственно, средняя глубина

размыва, и глубина в бытовом русле, м;

![]() и

и

![]()

![]() - ширина бытового и сжатого русла, м.

- ширина бытового и сжатого русла, м.

Формула (?) дает завышенную глубину размыва. При глубине размыва не ниже отметки подошвы бетонных сооружений, уточнения границ размыва можно не производить. В противном случае размыв следует считать более точными способами.

Перед сжатым сечением русла образуется перепад Z, величина которого может быть определены по формуле:

![]() ,

м (?)

,

м (?)

где

![]() -

коэффициент скорости, равный 0,8 – 0,85,

-

коэффициент скорости, равный 0,8 – 0,85,

![]() - скорость течения в естественном русле

с учетом подпора

- скорость течения в естественном русле

с учетом подпора

![]() ,

-

живое сечение реки перед верховой

перемычкой с учетом подпора Z.

По условиям судоходства, величина

перепада не должна превышать 0,8 м.

,

-

живое сечение реки перед верховой

перемычкой с учетом подпора Z.

По условиям судоходства, величина

перепада не должна превышать 0,8 м.

Для приближенного

расчета допускается принимать

![]() равной бытовой скорости. Точный расчет

перепада Z

выполняется методом подбора.

равной бытовой скорости. Точный расчет

перепада Z

выполняется методом подбора.

После определения перепада Z назначаются отметки гребня перемычек:

- верховая перемычка: ГВП=УВБ+Z+d,

- низовая перемычка: ГНП=УВБ+ a,

где УВБ – уровень

воды в реке при прохождении расчетного

строительного расхода (определяется

по кривой связи

![]() ;

;

d и а – превышение и запас отметки гребня перемычки над статическим уровнем воды (УВБ) в реке, м.

Превышение «d» определяется по формуле:

![]() ,

м (?)

,

м (?)

где

![]() ,

м – величина наката ветровой волны на

откос перемычки.

,

м – величина наката ветровой волны на

откос перемычки.

![]() ,

м – величина наката ветровой волны на

откос перемычки.

,

м – величина наката ветровой волны на

откос перемычки.

Для перемычек, на предварительных стадиях проектирования, можно принимать:

![]() м

м

а=0,4-0,5 м.

Для перемычек 4 класса капитальности d = a

Полученные по расчету отметки гребня перемычек, для рек с тяжелыми ледовыми условиями, следует уточнить с учетом возможности подъема горизонта реки при зажорах и заторах во время ледохода.