- •Практикум по теории вероятностей и математической статистике

- •Содержание

- •1. Теория вероятностей и математическая статистика

- •1. Краткие сведения из комбинаторики

- •2. Классическое определение вероятности события

- •3. Геометрические вероятности события

- •4. Основные теоремы теории вероятностей

- •5. Формула полной вероятности

- •6. Формулы Бейеса

- •7. Повторение испытаний

- •Основные формулы

- •8. Случайные величины: дискретные и непрерывные

- •Основные формулы для вычисления числовых характеристик

- •I. Примеры некоторых распределений дискретных случайных величин

- •II. Примеры некоторых распределений непрерывных случайных величин

- •9. Элементы математической статистики. Методы статистического описания результатов наблюдений

- •9.1. Основные задачи математической статистики

- •9.2. Выборка, способы её представления.

- •9.3. Функция распределения.

- •9.4. Гистограмма и полигон.

- •9.6. Числовые характеристики выборочного распределения.

- •9.7. Выборочные коэффициенты асимметрии, эксцесса. Квантиль.

- •9.8. Двумерный случайный вектор, его статистическое описание

- •9.9. Корреляционная таблица

- •10 .Статистическое оценивание характеристик распределения генеральной совокупности по выборке

- •10.1. Точечные оценки и их свойства. Метод подстановки.

- •10.2. Метод максимального правдоподобия

- •10.3. Метод моментов

- •10.4. Распределения χ2, Стьюдента и Фишера.

- •11. Интервальные оценки

- •11.1. Доверительные интервалы и доверительная вероятность.

- •11.2. Доверительные интервалы для вероятности успеха в схеме Бернулли

- •11.3. Доверительные интервалы для коэффициента корреляции ρ.

- •11.4. Примеры доверительных интервалов.

- •12. Проверка статистических гипотез

- •12.1. Основные понятия. Проверка гипотез о параметрах

- •12.2. Ошибки первого и второго рода

- •12.3. Критерии значимости для проверки гипотез

- •12.4. Проверка гипотез о параметре р биномиального распределения

- •12.6. Определение наилучшей критической области для проверки простых гипотез.

- •12.7. Критерий χ2 и его применение

- •12.8. Методика вычисления теоретических частот нормального распределения

- •12.9. Модель применения критериев

- •13. Рекомендации представления результатов статистической обработки для различных критериев и методов анализа «Метода проверки гипотез или статистических критериев»

- •14. Элементы теории корреляции

- •15. Дополнительные задачи по математической статистике

- •II. Задания для типовых расчетов

- •2.1. Элементы теории вероятностей

- •2.2. Элементы математической статистики и теории корреляции

- •Варианты: 2.1. -2.5.

- •Варианты: 2.6. -2.10.

- •Варианты: 2.11. -2.15.

- •Варианты: 2.16. -2.20.

- •Варианты: 2.21. -2.25.

- •Варианты: 2.26. -2.30.

3. Геометрические вероятности события

Классическое определение вероятности события предполагает, что число элементарных исходов конечно. На практике же встречаются опыты, для которых множество таких исходов бесконечно.

Для преодоления недостатка классического определения вероятности, состоящего в том, что оно неприменимо к испытаниям с бесконечным числом исходов, введем понятие геометрической вероятности события.

Пусть на плоскости задана квадрируемая область, т.е. область, имеющая площадь. Обозначим эту область буквой G, а ее площадь SG . В области G содержится область g площади Sg (рис.1)

Рис. 1.

В область G наудачу брошена точка. Будем считать, что брошенная точка может попасть в некоторую часть области G с вероятностью, пропорциональной площади этой части и не зависящей от ее формы и расположения. Пусть А - событие, состоящее в том, что брошенная точка оказалась в области g, тогда геометрическая вероятность этого события определяется формулой

![]() .

.

Аналогично вводится понятие геометрической вероятности при бросании точки в пространственную область G объема VG, содержащую область g объема Vg:

![]()

В общем случае понятие геометрической вероятности вводится следующим образом: обозначим меру области (длину, площадь, объем) через mes g , а меру области G - через mes G (mes - первые три буквы французского слова mesure, что значит мера); обозначим буквой А событие, состоящее в том, что произошло «попадание брошенной точки в области g, которая содержится в области G». Вероятность попадания в область g точки, брошенной в область G, определится формулой:

![]() .

.

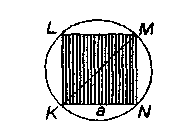

Пример 5. В круг вписан квадрат (рис.2). В круг наудачу бросается точка. Какова вероятность того, что эта точка попадет в квадрат?

Решение. Введем обозначения: R - радиус круга, а - сторона вписанного квадрата, А - событие, состоящее в том, что точка попала в квадрат, S - площадь круга, S1 - площадь вписанного квадрата. Известно, что площадь круга S = πR2 . Сторона вписанного квадрата через радиус описанной окружности выражается

формулой

![]() ,

поэтому площадь квадрата S1

= 2R2

.

,

поэтому площадь квадрата S1

= 2R2

.

Рис. 2.

Полагая

в формуле

Sg=

S1,

SG

= S

, находим

искомую вероятность

![]() .

.

Замечание. Выражение стороны квадрата через радиус окружности можно получить следующим образом. Из треугольника KMN по теореме Пифагора будем иметь: KN2 + NM2 = КМ2 , т.е.

a2 + a2=(2R)2, 2a2=4R2, a2 =2R2, .

4.

Алгебра

событий

4.

Алгебра

событий

Суммой,

или объединением двух событий

называется событие,

состоящее в появлении хотя бы одного

из этих событий. Сумма

двух событий А

и В

обозначается через А

+ В

или

![]() .

Аналогично

определяется и обозначается сумма n

событий

- событие,

состоящее в появлении хотя бы одного

из событий. Сумму n

событий А1,

А2,...,Аn

обозначают так:

.

Аналогично

определяется и обозначается сумма n

событий

- событие,

состоящее в появлении хотя бы одного

из событий. Сумму n

событий А1,

А2,...,Аn

обозначают так:

![]() или

или

![]() .

.

Произведением,

или пересечением двух событий

называется событие,

состоящее в одновременном их появлении.

Произведение

двух событий А

и В

обозначается через АВ

или

![]() .

Аналогично

определяется и обозначается произведение

в случае n

событий А1,

А2,...,Аn

обозначают:

.

Аналогично

определяется и обозначается произведение

в случае n

событий А1,

А2,...,Аn

обозначают:

![]() или

или

![]() .

.

Понятия суммы и произведения событий распространяются и на бесконечные последовательности событий. В этих случаях используются обозначения соответственно:

![]() ,

,

![]() .

.

Если событие А обязательно произойдет при появлении некоторого другого события В, то говорят, что событие В представляет собой частный случай события А, и пишут В А, или Α Β (говорят также, что В влечет А).

Если В А и Α Β , т.е. события А и В в данном опыте могут появиться или не появиться вместе, то их называют равносильными, или эквивалентными, пишут А= В .

Операции объединения и пересечения событий обладают некоторыми свойствами, аналогичными свойствам сложения и умножения чисел. Эти операции

коммутативны:

![]() ,

,

![]() ;

;

ассоциативны:

![]() ;

;

![]() ;

;

дистрибутивны:

![]() .

.

Указанные свойства следуют из определения действий объединения и пересечения событий.

Однако не все законы сложения и умножения чисел справедливы для объединения и пересечения событий. Так, для любого события А выполняются равенства

![]() ,

,

![]() .

.

Если

U—

достоверное,

V—

невозможное

событие, А

—

любое случайное

событие,

![]() - событие,

противоположное А,

то выполняются

следующие равенства:

- событие,

противоположное А,

то выполняются

следующие равенства:

![]() ,

или

,

или

![]() .

.

![]() ,

или

,

или

![]() .

.

![]() ,

или

,

или

![]() .

.

![]() ,

или

,

или

![]() .

.

![]() ,

или

,

или

![]() .

.

![]() ,

или

,

или

![]() .

.

Из свойств операций пересечения и объединения следует, что для любых событий А и В имеем

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() ,

или

,

или

![]() .

.

Формула , или дает разложение любого события А на сумму двух непересекающихся (несовместных) событий.

Если BA , то АВ = В и формула , или принимает вид:

![]() или

или

![]() .

.

Разностью событий А и В называют событие С, которое означает, что наступает событие А и не происходит событие В. Разность событий А и В обозначается так: А-В, или А \ В.

Пример 6. Подбрасывают игральный кубик. Введем события: А - событие, состоящее в «выпадении шести очков», В - событие, состоящее в «выпадении трех очков», С - событие, состоящее в «выпадении четного числа очков», D - событие, состоящее в «выпадении числа очков, кратных трем». Каковы соотношения между этими событиями?

Решение. Если выпало шесть очков, то тем самым выпало и четное число очков, т.е. событие А влечет событие С: А С. Рассуждая аналогично, получаем AD , В D , А + B = D , C·D = A.

Пример 7.

Доказать, что

![]() .

.

Решение. Для

доказательства равенства достаточно

показать, что

и

![]() .

Если наступило

событие

.

Если наступило

событие

![]() ,

то это

означает, что произошло событие,

противоположное А+В,

т.е. наступили

и

,

то это

означает, что произошло событие,

противоположное А+В,

т.е. наступили

и

![]() одновременно:

одновременно:

![]() .

С другой стороны, если произошло

событие

.

С другой стороны, если произошло

событие

![]() ,

то это

означает, что произошло и

, и

,

т.е. не

наступило ни одно из событий A

и

В:

.

Итак,

поскольку

и

,

то

по

определению

действий:

.

,

то это

означает, что произошло и

, и

,

т.е. не

наступило ни одно из событий A

и

В:

.

Итак,

поскольку

и

,

то

по

определению

действий:

.