- •Глава 1. Общие вопросы

- •1.1. Понятие о хирургической операции

- •1.2. Подготовка рук хирурга и операционного поля

- •1.3. Обезболивание

- •1.3.1. Наркоз

- •1.3.1.1. Эндотрахеальный наркоз

- •1.3.2. Местная анестезия

- •1.3.2.1. Спинномозговая анестезия

- •1.3.2.2. Перидуральная анестезия

- •1.3.2,2.1. Сакральная анестезия

- •1.3.3. Внутрикостная анестезия

- •1.4. Основные хирургические инструменты и правила пользования ими

- •1.4.1. Хирургические инструменты

- •1.4.2. Разъединение тканей

- •1.4.3. Соединение тканей

- •7.7. Вскрытие вены (venesectio)

- •1.7.1. Внутриартериальные вливания

- •1.8. Пластические операции на коже

- •1.8.1. Замещение дефектов кожи местными тканями

- •1.8.2. Пластика кожным лоскутом на питающей ножке

- •1.8.3. Свободная пересадка кожи

- •Глава 12. Топографическая анатомии! головы I

- •12.2. Мозговой отдел головы

- •12.2.1. Лобно-теменно-затылочная область (regio frontoparietooccipitalis)

- •12.2.2. Височная область

- •12.2.3. Схема черепно-мозговой топографии

- •12.2.4. Область сосцевидного отростка (regio mastoidea)

- •12.3. Внутреннее основание черепа

- •12.3.1. Топография передней черепной ямки

- •12.3.2. Того

- •12.3.2. Топография средней черепной ямки

- •12.3.3. Топография задней черепной ямки

- •12.4. Топография головного мозга

- •12.4.1. Оболочки головного мозга

- •12.4.1.1. Твердая мозговая оболочка

- •12.4.1.1.1. Пазухи твердой мозговой оболочки

- •12.4.2. Подпаутинное пространство, желудочки мозга, цистерны I

- •12.4.3. Основные борозды и извилины головного мозга

- •12.4.4. Кровоснабжение головного мозга

- •72.5. Лицевой отдел головы

- •12.5.1. Общие данные

- •1Я состоит из

- •12.5.2. Области л1 12.5.2.1. Область гла;

- •12.5.3. Глубокая клетчатка лица, флегмоны

- •12.6. Некоторые особенности строения и топографии черепа и его содержимого

- •Глава 13. Операции на черепе и головном мозге

- •13.1. Диагностические нейрохирургические операции

- •13.1.1. Прокол большой затылочной цистерны (субокципитальная пункция)

- •13.1.2. Пункция желудочков мозга (вентрикулопункция)

- •13.1.2.2. Пункция заднего рога бокового желудочка мозга

- •13.2. Основные хирургические вмешательства на черепе и мозге

- •13.2.1. Принципы первичной хирургической обработки черепно-мозговых ран

- •13.2.2. Остановка кровотечения из венозных пазух

- •13.2.2.2. Перевязка верхнего сагиттального синуса

- •13.2.2.3. Перевязка a. Meningea media

- •13.2.3. Общие принципы трепанации свода черепа

- •13.2.4. Техника костнопластической трепанации черепа

- •13.2.5. Декомпрессивная трепанация черепа

- •13.2.6. Трепанация задней черепной ямки

- •13.2.7. Особенности техники удаления опухолей головного мозга

- •13.2.8. Закрытие дефектов черепа

- •13.2.9. Операции при абсцессах мозга

- •13.2.9.1. Пункция абсцессов мозга

- •13.2.9.2. Дренирование или открытый способ лечения абсцессов

- •13.2.9.3. Удаление абсцесса мозга с капсулой

- •13.2.10. Трепанация сосцевидного отростка (antrotomia, mastoidotomia)

- •13.3. Операции на лицевом отделе головы 13.3.1. Разрезы на лице при гнойных процессах

- •13.3.2. Восстаю

- •13.3.2.1. Пересад

- •13.3.2. Восстановительные операции при параличах лицевого нерва

- •13.3.2.2. Пересадка лоскута височной мышцы к углу глаза

- •Глава 14. Т( ai

- •Глава 14. Топографическая анатомия шеи

- •14.1. Общие данные

- •14.1.3. Подразделение на области

- •14.2. Фасции шеи

- •14.3. Клетчаточные пространства шеи

- •14.4. Области шеи

- •14.4.1. Надподъязычная область (regio suprahyoidea)

- •14.4.1.1. Топогра

- •16Люстной

- •14.4.2. Подподъязычная область (regio infrahyoidea)

- •14.4.2.1. Гортань

- •14.4.2.4. Глотка

- •14.4.2.5. Пипм

- •14.5. Груд (regi

- •14.4.2.5. Пищевод (шейная часть)

- •14,5. Грудино-ключично-сосковая область (regio sternocleidomastoidea)

- •14.5.1. Топография сонного треугольника

- •14.5.2. Топография симпатического нерва

- •14.5.3. Еиубокие межмышечные промежутки

- •14.5.4. Наружный шейный треугольник (trigonum colli laterale)

- •14.6. Лимфатические узлы шеи, абсцессы и флегмоны шеи

- •14.7. Кисты и свищи шеи

- •Глава 15. Операции на шее

- •15.1. Разрезы

- •15.2. Операции при абсцессах и флегмонах шеи

- •15.3. Перевязка шейных артерий

- •15.3.1. Перевязка a. Lingualis

- •15.3.2. Перевя

- •15.3.2. Перевязка a. Carotis communis

- •15.3.3. Перевязка a. Carotis externa

- •15.4. Блокада нервов на шее

- •15.4.1. Ваго-симпатическая блокада по а. В. Вишневскому

- •15.4.2. Блокада звездчатого узла

- •15.4.3. Обнажение диафрагмального нерва

- •15.5.1. Трахеостомия для применения аппаратного дыхания

- •15.6. Оперш

- •15.6. Операции на шейном отделе пищевода

- •75.7. Операции на щитовидной железе

- •15.8. Опер

- •15.8. Операции при кривошее

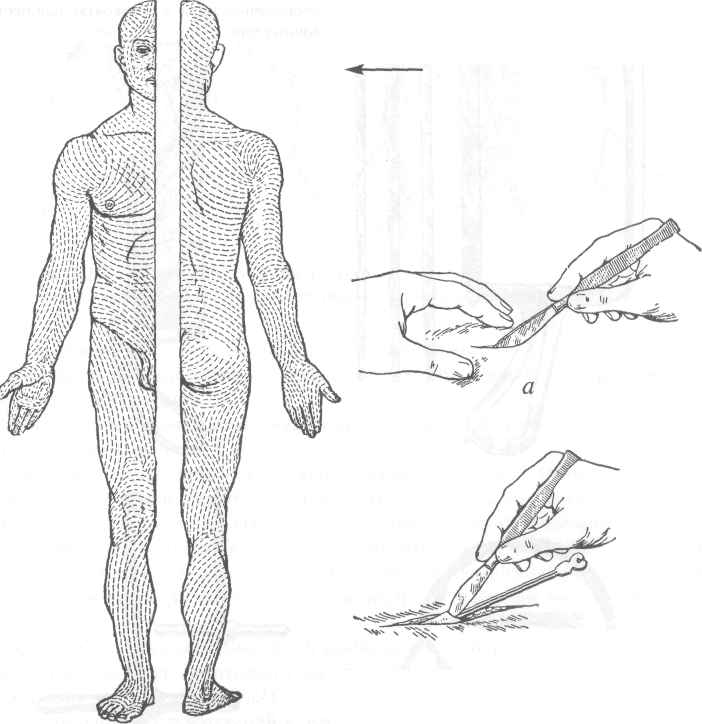

1.4.2. Разъединение тканей

Как указано выше, разъединение мягких тканей при операциях производят с помощью режущих инструментов — скальпеля и ножниц.

Общий принцип разъединения тканей заключается в строго послойном разрезе. Направление разрезов должно по возможности соответствовать ходу крупных кровеносных сосудов и нервов во избежание их повреждения.

Рис. 1.26. Линии

Лангера на коже

б

Рис.

1.27. Рассечение кожи (а)

и

рассечение фасции по желобоватому

зонду (б)

Необходимо отметить, что рассечение кожных покровов следует производить также с учетом расположения так называемых линий Лангера. Так обозначаются заметные на коже линии, характеризующие основное направление соединительнотканных волокон глубокого слоя кожи — сетчатого. Каждый участок кожи имеет характерное для него направление волокон. Разрезать кожу следует по возможности параллельно линиям Лангера (рис. 1.26). Разрезы кожи, производимые в перпендикулярном к лангеровским линиям направлении, дают худшие в косметическом отношении результаты, т. к. ведут к большему знанию раны и образованию более грубых рубцов.

34

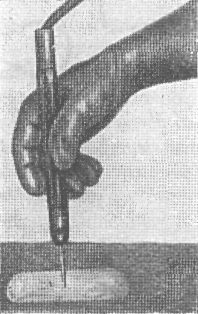

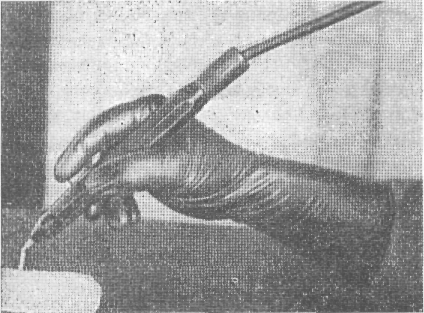

Рис. 1.29. Правильное положение прямого электрода

Рис. 1.28. Положение электрода под углом

Разъединяют мышцы либо расслаиванием при помощи тупого инструмента, либо рассечением их.

В онкологической практике для проведения операционных разрезов мягких тканей нередко пользуются специальными аппаратами, обеспечивающими разрушение тканей посредством тока высокой частоты (1700 Гц). Аппарат приспособлен для моно- и биактивной коагуляции. Для моноактивной коагуляции используют игольчатые, прямые и кривые ножи (электроды) (рис. 1.28, 1.29). Электрокоагуляция достигается в результате сильного нагревания прилегающей ткани и сваривания ее. Глубина коагуляции зависит от силы и напряжения тока, а также от сопротивления тканей электрическому току.

Рассечение тканей (электротомия) осуществляется проведением тонкого наконечника (электрода), расположенного перпендикулярно к рассекаемой ткани. При быстром проведении электроножа по линии разреза остается тончайший слой коагулированной ткани, который не нарушает процессов заживления после наложения швов.

Электротомия имеет те преимущества, что кровотечение при ней отсутствует или бывает незначительным. Кроме того, при использовании электроножа раковые клетки в области разреза гибнут под действием высокой температуры, что способствует абластичности выполнения операции.