- •Глава 1. Общие вопросы

- •1.1. Понятие о хирургической операции

- •1.2. Подготовка рук хирурга и операционного поля

- •1.3. Обезболивание

- •1.3.1. Наркоз

- •1.3.1.1. Эндотрахеальный наркоз

- •1.3.2. Местная анестезия

- •1.3.2.1. Спинномозговая анестезия

- •1.3.2.2. Перидуральная анестезия

- •1.3.2,2.1. Сакральная анестезия

- •1.3.3. Внутрикостная анестезия

- •1.4. Основные хирургические инструменты и правила пользования ими

- •1.4.1. Хирургические инструменты

- •1.4.2. Разъединение тканей

- •1.4.3. Соединение тканей

- •7.7. Вскрытие вены (venesectio)

- •1.7.1. Внутриартериальные вливания

- •1.8. Пластические операции на коже

- •1.8.1. Замещение дефектов кожи местными тканями

- •1.8.2. Пластика кожным лоскутом на питающей ножке

- •1.8.3. Свободная пересадка кожи

- •Глава 12. Топографическая анатомии! головы I

- •12.2. Мозговой отдел головы

- •12.2.1. Лобно-теменно-затылочная область (regio frontoparietooccipitalis)

- •12.2.2. Височная область

- •12.2.3. Схема черепно-мозговой топографии

- •12.2.4. Область сосцевидного отростка (regio mastoidea)

- •12.3. Внутреннее основание черепа

- •12.3.1. Топография передней черепной ямки

- •12.3.2. Того

- •12.3.2. Топография средней черепной ямки

- •12.3.3. Топография задней черепной ямки

- •12.4. Топография головного мозга

- •12.4.1. Оболочки головного мозга

- •12.4.1.1. Твердая мозговая оболочка

- •12.4.1.1.1. Пазухи твердой мозговой оболочки

- •12.4.2. Подпаутинное пространство, желудочки мозга, цистерны I

- •12.4.3. Основные борозды и извилины головного мозга

- •12.4.4. Кровоснабжение головного мозга

- •72.5. Лицевой отдел головы

- •12.5.1. Общие данные

- •1Я состоит из

- •12.5.2. Области л1 12.5.2.1. Область гла;

- •12.5.3. Глубокая клетчатка лица, флегмоны

- •12.6. Некоторые особенности строения и топографии черепа и его содержимого

- •Глава 13. Операции на черепе и головном мозге

- •13.1. Диагностические нейрохирургические операции

- •13.1.1. Прокол большой затылочной цистерны (субокципитальная пункция)

- •13.1.2. Пункция желудочков мозга (вентрикулопункция)

- •13.1.2.2. Пункция заднего рога бокового желудочка мозга

- •13.2. Основные хирургические вмешательства на черепе и мозге

- •13.2.1. Принципы первичной хирургической обработки черепно-мозговых ран

- •13.2.2. Остановка кровотечения из венозных пазух

- •13.2.2.2. Перевязка верхнего сагиттального синуса

- •13.2.2.3. Перевязка a. Meningea media

- •13.2.3. Общие принципы трепанации свода черепа

- •13.2.4. Техника костнопластической трепанации черепа

- •13.2.5. Декомпрессивная трепанация черепа

- •13.2.6. Трепанация задней черепной ямки

- •13.2.7. Особенности техники удаления опухолей головного мозга

- •13.2.8. Закрытие дефектов черепа

- •13.2.9. Операции при абсцессах мозга

- •13.2.9.1. Пункция абсцессов мозга

- •13.2.9.2. Дренирование или открытый способ лечения абсцессов

- •13.2.9.3. Удаление абсцесса мозга с капсулой

- •13.2.10. Трепанация сосцевидного отростка (antrotomia, mastoidotomia)

- •13.3. Операции на лицевом отделе головы 13.3.1. Разрезы на лице при гнойных процессах

- •13.3.2. Восстаю

- •13.3.2.1. Пересад

- •13.3.2. Восстановительные операции при параличах лицевого нерва

- •13.3.2.2. Пересадка лоскута височной мышцы к углу глаза

- •Глава 14. Т( ai

- •Глава 14. Топографическая анатомия шеи

- •14.1. Общие данные

- •14.1.3. Подразделение на области

- •14.2. Фасции шеи

- •14.3. Клетчаточные пространства шеи

- •14.4. Области шеи

- •14.4.1. Надподъязычная область (regio suprahyoidea)

- •14.4.1.1. Топогра

- •16Люстной

- •14.4.2. Подподъязычная область (regio infrahyoidea)

- •14.4.2.1. Гортань

- •14.4.2.4. Глотка

- •14.4.2.5. Пипм

- •14.5. Груд (regi

- •14.4.2.5. Пищевод (шейная часть)

- •14,5. Грудино-ключично-сосковая область (regio sternocleidomastoidea)

- •14.5.1. Топография сонного треугольника

- •14.5.2. Топография симпатического нерва

- •14.5.3. Еиубокие межмышечные промежутки

- •14.5.4. Наружный шейный треугольник (trigonum colli laterale)

- •14.6. Лимфатические узлы шеи, абсцессы и флегмоны шеи

- •14.7. Кисты и свищи шеи

- •Глава 15. Операции на шее

- •15.1. Разрезы

- •15.2. Операции при абсцессах и флегмонах шеи

- •15.3. Перевязка шейных артерий

- •15.3.1. Перевязка a. Lingualis

- •15.3.2. Перевя

- •15.3.2. Перевязка a. Carotis communis

- •15.3.3. Перевязка a. Carotis externa

- •15.4. Блокада нервов на шее

- •15.4.1. Ваго-симпатическая блокада по а. В. Вишневскому

- •15.4.2. Блокада звездчатого узла

- •15.4.3. Обнажение диафрагмального нерва

- •15.5.1. Трахеостомия для применения аппаратного дыхания

- •15.6. Оперш

- •15.6. Операции на шейном отделе пищевода

- •75.7. Операции на щитовидной железе

- •15.8. Опер

- •15.8. Операции при кривошее

15.4.3. Обнажение диафрагмального нерва

Обнажение диафрагмального нерва производят для того, чтобы посредством алкоголизации, перерезки нерва (phrenicotomia) и других приемов добиться временного или стойкого паралича диафрагмы на стороне операции. Это приводит к потере диафрагмой активных движений и поднятию уровня стояния ее купола с поджати-ем базальных отделов легкого. Принято также считать, что выключение большого количества содержащихся в диафрагмальном нерве симпатических волокон приводит к улучшению трофики легочной ткани.

Показания. Выключение диафрагмального нерва как самостоятельное вмешательство производится чаще всего при ранних формах заболевания туберкулезом в случае локализации поражения в базальной или прикорневой части легкого, а также при абсцессе легкого, бронхоэктазии нижней доли и некоторых других заболеваниях.

Обезболивание. Операция производится под местной анестезией. Разрез длиной 6 см, параллельный ключице, проводят на 2 см выше нее, начиная от заднего края грудино-ключично-сосковой мышцы. По рассечении покровов и подкожной

мышцы шеи

ной. Фасиик

мышцу вмес

щий попадае

ны — прито*

или перерезг

ют между hi

кнаружи. Щ

на дне кото]

ной) фасцго

проходит ди

Перед т

вом, следуе-

действителъ

ва важно га

мышцы и н

проходит в,

рис. 14.12,!

Для ал*

коголя или;

тельным бу

генерацию

Для алкого

тельно отгс

ружаюшие

рий и втол

к диафрагм

75.5. ti

Трахеотом

носится к

дать неме,

лы дыхате

Наиб<

и трахеи

травмы н

гортани и

палителы

ществам!

глотки);

предпрш

травме, г

тральног

чает бор]

ляет бол!

из дыхат

Разл

ЩИТОВЩ

перешей

388

наружному [ьцем нащу-ый бугорок, поперечных /глу, образо-л. Вкол про-

жения звездча-

ТО ПЛОСКОСТЬ

;ти и, напра-сь в том, что вора новока-ночного тре-произведена а.

дством алко-;я временно->дит к потере и с поджати-[ие большого шокон при-

ъное вмеша-губеркулезом юти легкого, ых других за-

. Разрез дли-ая от заднего и подкожной

мышцы шеи обнажают вторую фасцию с лежащей на ней наружной яремной веной. Фасцию рассекают и выявляющуюся при этом грудино-ключично-сосковую мышцу вместе с наружной яремной веной смещают кнутри. При этом оперирующий попадает в первое клетчаточное пространство, содержащее вены — притоки наружной яремной вены. Их следует осторожно сместить в сторону или перерезать между двумя лигатурами. Лежащую глубже третью фасцию рассекают между нижним брюшком m. omohyoideus и ключицей, а мышцу оттягивают кнаружи. При этом открывается второе клетчаточное пространство, на дне которого во внутреннем углу раны видна покрытая пятой (предпозвоноч-ной) фасцией передняя лестничная мышца, по передней поверхности которой проходит диафрагмальный нерв.

Перед тем как рассечь предпозвоночную фасцию над диафрагмальным нервом, следует убедиться в том, что проходящий под фасцией или в толще ее нерв действительно диафрагмальный. Для точного определения диафрагмального нерва важно помнить, что он лежит на передней поверхности передней лестничной мышцы и направляется сверху вниз и снаружи внутрь, в то время как п. subclavius проходит вдоль наружного края мышцы и идет прямо вниз или кнаружи (см. рис. 14.12, 14.15).

Для алкоголизации диафрагмального нерва применяют 1—2 мл 70, 80 и 96° алкоголя или абсолютного спирта. Чем выше крепость алкоголя, тем более продолжительным будет паралич диафрагмы; 96° и абсолютный спирт вызывает стойкую дегенерацию нерва, и после такого воздействия функция нерва не восстанавливается. Для алкоголизации нерва необходимо обнажить его на протяжении 2—3 см и тщательно отгородить марлевыми салфетками во избежание воздействия спирта на окружающие ткани. Инъекцию производит иглой в нескольких местах (под эпинев-рий и в толщу нерва) и обязательно в каудальном направлении, т. е. по направлению к диафрагме. Под воздействием спирта нерв белеет и становится ломким.

/5.5. Трахеотомия (трахеостомия)

Трахеотомия (tracheotomia) — вскрытие дыхательного горла (горлосечение) — относится к числу неотложных хирургических вмешательств и производится с целью дать немедленно доступ воздуха в легкие в тех случаях, когда вышележащие отделы дыхательных путей непроходимы для воздуха.

Наиболее частыми показаниями к операции являются: 1) повреждения гортани и трахеи (иногда и нижней челюсти с ее мышцами, когда вследствие обширной травмы нет возможности предотвратить западание языка и асфиксию); 2) стеноз гортани и трахеи на почве воспалительных процессов (дифтерия, туберкулез, воспалительный отек гортани и трахеи при поражениях боевыми отравляющими веществами) и новообразований (например, опухоли гортани, щитовидной железы, глотки); 3) инородные тела в гортани и трахее. В последнее время трахеотомия предпринимается с целью улучшения дыхания при тяжелой черепно-мозговой травме, после операций на легких и операций на сердце (например, по поводу митрального стеноза); в этих случаях наложенное трахеотомическое отверстие облегчает борьбу с внезапно наступающей дыхательной недостаточностью, т. к. позволяет более эффективно проводить кислородную терапию и облегчает отсасывание из дыхательных путей слизи, отечной жидкости и пр.

Различают два основных вида трахеотомии: 1) верхнюю — над перешейком щитовидной железы (перешеек при этом отодвигается книзу) и 2) нижнюю — под перешейком (перешеек при этом отодвигается кверху).

389

Исходя из топографо-анатомических взаимоотношений трахеи и перешейка щитовидной железы, ларингологи рекомендуют производить у взрослых верхнюю трахеотомию, а у детей — нижнюю.

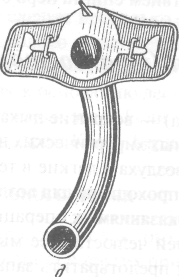

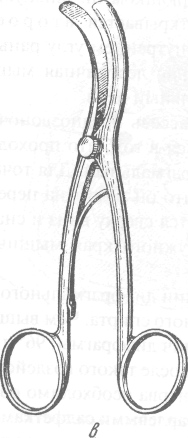

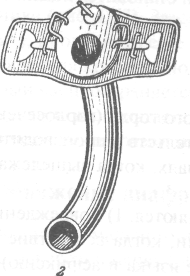

Инструментарий, необходимый для выполнения операции, помимо обычного, составляют (рис. 15.4): однозубый острый крючок, небольшой тупой крючок, расширитель трахеи, двойные трахеотомические канюли (различных размеров), со-

Рис. 15.4. Набор инструментов для трахеотомии:

а — тупой крючок для перешейка щитовидной железы; 6 — острый крючок для удержания гортани и трахеи; в — расширитель трахеи; г,д,е — трахеотомическая канюля (г — в собранном виде; д, е — в разобранном)

стоящие из наружной и внутренней трубок. Для очистки канюли от слизи достаточно извлечь внутреннюю трубку, оставив в трахее наружную. В случаях, когда операция должна быть произведена немедленно, в необычной обстановке, при отсутствии специального инструментария приходится пользоваться имеющимися под руками инструментами.

Обезболивание должно быть, как правило, местным. Лишь у маленьких детей приходится иногда ввиду резкого беспокойства прибегать к наркозу. В экстренных случаях, при тяжелой асфиксии, оперируют нередко и без анестезии, т. к. чувстви-

Рис. 15.5. Bef

цы, перешее! образующая ]

1 — ЩИТОВИДН]

ек щитовидна m. stemohyoide

тельность у I

углекислоты

Положе!

валик, голо!

рируют ПрИ;

становится < нии шеи, ф( товидного х: Верхи ща вниз на J кой и повер: отклоняют 1 «белую лиц стки второй стки эти ра oidei и stert^ ля ют перся смешивать с перешеш к перстнев! го инструм<

390

тмо обычного, ой крючок, рас-размеров), со-

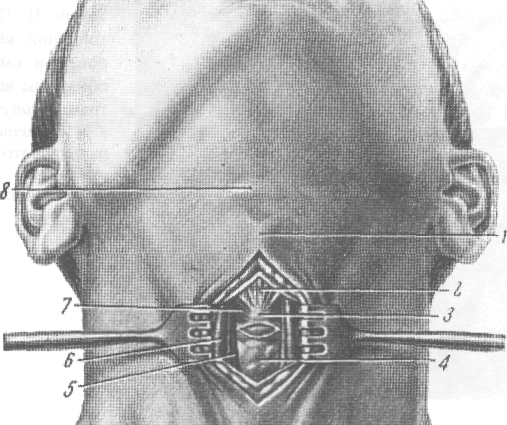

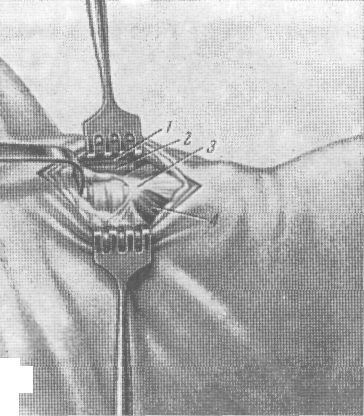

Рис. 15.5. Верхняя трахеотомия. I. Края раны растянуты крючками; в ране видны мышцы, перешеек щитовидной железы и перстневидный хрящ; четвертая шейная фасция, образующая капсулу щитовидной железы, рассечена в поперечном направлении: 1 - щитовидный хрящ (рельеф); 2 — lig. cricothyreoideum; 3 — перстневидный хрящ; 4 — перешеек щитовидной железы, покрытый четвертой шейной фасцией; 5 — m. sternothyreoideus; 6 — т. sternohyoideus; 7— т. cricothyreoideus; 8— подъязычная кость (рельеф)

удержания горта-йбранном виде; д,

w слизи доста-случаях, когда шовке, при от-[ имеющимися

меньких детей . В экстренных 1, т. к. чувстви-

тельность у таких больных обычно резко понижена (по-видимому, от воздействия углекислоты, содержание которой в крови при этом значительно повышено).

Положение больного — при всякой трахеотомии на спине: под плечи подложен валик, голова запрокинута кзади и лежит прямо. В случаях тяжелой асфиксии оперируют при полулежачем или даже сидячем положении больного. Оперирующий становится справа от больного и, чтобы провести разрез строго по срединной линии шеи, фиксирует гортань, для чего указательный палец кладет на вырезку щитовидного хряща, а большой и средний пальцы — на обе пластинки хряща.

Верхняя трахеотомия. Разрез проводят от середины щитовидного хряща вниз на 5 см, точно по срединной линии. Рассекают кожу с подкожной клетчаткой и поверхностной фасцией. Встречающуюся при этом (не всегда) v. mediana colli отклоняют в сторону или перерезают между двумя лигатурами. Затем отыскивают «белую линию шеи», представляющую собой сросшиеся по срединной линии листки второй и третьей фасций и обозначающую промежуток между мышцами. Листки эти разрезают по желобоватому зонду, после чего выявляются mm. sternohy-oidei и sternothyreoidei правой и левой половины шеи. Раздвинув мышцы, определяют перстневидный хрящ и лежащий под ним перешеек щитовидной железы (не смешивать mm. cricothyreoidei, идущие от перстневидного хряща к щитовидному, с перешейком!). Рассекают листок четвертой фасции, фиксирующий перешеек к перстневидному хрящу в поперечном направлении, после чего с помощью тупого инструмента (зонд Кохера, лопаточка Буяльского, сомкнутые куперовские нож-

391

Рис. 15.6. Верхняя трахеотомия. II. Перешеек щитовидной железы отсела-рован и смещен книзу; обнажены верхние хрящи трахеи (вид сбоку): 1 — т. sternohyoideus; 2-m. sternothyreoideus; 3 — перстневидный хрящ; 4 -т. cricothyreoideus

Рис. 15.8. Вер

томия. IV. В июли (вид сбс

Рис.

15.7. Верхняя

трахеотомия.

III.

Трахея

фиксирована

острым крючком; начато

рассечение ее хрящей

(вид сбоку)

Рис.

15.7. Верхняя

трахеотомия.

III.

Трахея

фиксирована

острым крючком; начато

рассечение ее хрящей

(вид сбоку)

II

ницы) отделяют перешеек вместе с фасцией, покрывающей его сзади, от трахеи и отодвигают его тупым путем книзу, обнажая таким образом верхние кольца трахеи (рис. 15.5, 15.6). Тщательно остановив кровотечение, оперирующий фиксирует гортань, чтобы прекратить ее судорожные движения и облегчить рассечение трахеи по срединной линии. С этой целью прокалывают однозубым крючком дугу перстневидного хряща или одну из его связок (lig. cricotracheale или lig. cricothyreoideum); с помощью крючка оперирующий или его помощник подтягивают гортань и трахею кверху. Взяв в правую руку остроконечный скальпель лезвием кверху, оперирующий кладет указательный или средний палец сбоку от лезвия и, не доходя до кончика ножа на 1 см (чтобы не повредить задней стенки дыхательного горла), рассекает 2-3 верхних хряща трахеи, направляя нож от перешейка к гортани (рис. 15.7). После поступления воздуха в трахею дыхание на некоторое время прекращается (апноэ), а затем обычно наступает резкий кашель, во время которого из трахеи выбрасывается слизь и при наличии крупозного воспаления -пленки.

По npei

в этом поле

гиттальной

так, чтобы

На кожу Hi

вую салфеч

кам и завяг

Ниж*

перстневщ

кой и пове

гатурами г

aponeurotii

venosus ju|

sternothyre

париеталь

чатке кот<

перевязьи

ной желез

ДВИНУТ KB'

кают 3-4

случая) XJ

мии, и ш

chiocepha

приемы i

выпадеш

примени1

Даль

трубки. (

ные сро*

Пер(

нормаль

канюли"

ется.

392

т. sternohyoideus; 2 — ternothyreoideus; 3 — пер-шидный хрящ; 4 ricothyreoideus

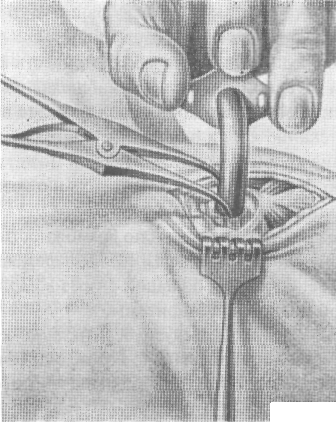

Рис. 15.8. Верхняя трахеотомия. IV. Введение канюли (вид сбоку)

15.7. Верхняя трахео-ия. III. Трахея фикси-ща острым крючком; 1то рассечение ее хря-: (вид сбоку)

его сзади, от трахеи верхние кольца тра-«рующий фиксирует ггь рассечение трахеи крючком дугу перст-otracheale или lig. помощник подтяги-[ый скальпель лезви-алец сбоку от лезвия left стенки дыхатель-i нож от перешейка иание на некоторое -ш кашель, во время 13НОГО воспаления —

По прекращении кашля вводят в полость трахеи расширитель и, удерживая его в этом положении одной рукой, другой вводят канюлю, располагая щиток ее в сагиттальной плоскости (рис. 15.8). Расширитель извлекают, канюлю поворачивают так, чтобы щиток располагался во фронтальной плоскости, и продвигают вниз. На кожу накладывают несколько швов. Под канюлю подводят небольшую марлевую салфетку, а затем фиксируют канюлю, прикрепив две марлевые ленты к ее ушкам и завязав их сзади, на шее больного.

Нижняя трахеотомия. Разрез проводят строго по срединной линии от перстневидного хряща до вырезки грудины. Рассекают кожу с подкожной клетчаткой и поверхностной фасцией. V. mediana colli отклоняют кнаружи или между лигатурами пересекают. Разъединяют вторую фасцию и проникают в spatium inter-aponeuroticum suprasternale. Тупо разъединив клетчатку и отодвинув книзу arcus venosus juguli, рассекают третью фасцию и обнажают мышцы (mm. sternohyoidei, sternothyreoidei). Раздвинув их в стороны, разрезают затем по желобоватому зонду париетальный листок четвертой фасции и проникают в spatium pretracheale, в клетчатке которого встречают венозное сплетение и иногда a. thyreoidea ima. Сосуды перевязывают и перерезают, а в верхнем углу раны обнажают перешеек щитовидной железы, который по рассечении фасции у его нижнего края должен быть отодвинут кверху. Трахею освобождают от покрывающей ее четвертой фасции и рассекают 3—4-й (5-й) или 4—5-й (6-й) (а иногда и нижележащие — в зависимости от случая) хрящи трахеи; скальпель при этом держат так, как при верхней трахеотомии, и направляют его от грудины к перешейку, чтобы не повредить truncus bra-chiocephalicus (перешеек должен быть защищен тупым крючком). Дальнейшие приемы ничем не отличаются от тех, что при нижней трахеотомии во избежание выпадения короткой канюли (трахея здесь лежит глубоко) обычно приходится применять канюлю несколько большей длины.

Дальнейший уход состоит в периодическом извлечении и чистке внутренней трубки. Окончательное удаление канюли (деканюляция) производят через различные сроки.

Перед окончательным удалением трубки следует убедиться в возможности нормального дыхания у больного (проверка производится закрытием отверстия канюли). После извлечения канюли рана трахеи быстро гранулирует и закрывается.

393

Осложнения при трахеотомии зависят чаще всего от ошибок, допущенных во время операции. Важнейшие из них следующие:

Разрез не по срединной линии может привести к повреждению шейных вен, а иногда и сонной артерии (такие случаи наблюдались!).

Недостаточная остановка кровотечения перед вскрытием трахеи может по влечь за собой затекание крови в бронхи и асфиксию; если этого и не случилось, то все же попадание крови в дыхательные пути может вызвать тяжелую аспираци- онную пневмонию. Нельзя, конечно, забывать и о возможности воздушной эмбо лии при повреждении шейных вен.

Длина разреза на трахее должна по возможности точно соответствовать диа метру канюли. При недостаточном разрезе вышележащий хрящ трахеи может быть вдавлен в просвет ее. Слишком большой разрез в первые дни после операции мо жет быть причиной подкожной эмфиземы.

Перед введением канюли следует убедиться в том, что слизистая оболочка тра хеи рассечена и просвет ее вскрыт. Иначе можно ошибочно ввести канюлю в подсли- зистую ткань; слизистая при этом будет впячена в просвет и усилит асфиксию.

Во избежание развития грануляций и рубцов в трахее некоторые ларингологи рекомендуют рассекать трахею поперечно, в промежутке между хрящами.

В тех случаях острой асфиксии, когда ожидается в дальнейшем стойкое сужение гортани и больной обречен на всю жизнь дышать через канюлю (паралич возвратного нерва, тяжелые травмы гортани, анкилоз черпаловидных хрящей, послетифозные перихондриты гортани и пр.), трахеотомия должна быть по возможности заменена другим вариантом горлосечения — крикотрахеостомией (Я. С. Бокштейн). Такой вид горлосечения не только предупреждает именуемый в этих случаях дополнительный рубцовый стеноз в области трахеотомического отверстия и дуги перстневидного хряща, но и дает возможность больному не пользоваться трубкой и свободно дышать через стому.

В тех случаях, когда трахеотомию производят для удаления инородного тела, отверстие в трахее закрывают после операции путем сшивания колец по Краснобаеву.

Для этого еще перед горлосечением круглой кишечной иглой через надхрящницу проводят длинные тонкие шелковые нити, которые вначале служат держалками для разведения краев трахеи.

Петлю каждого шва захватывают пинцетом, чтобы нити не мешали проведению бронхоскопа. После удаления инородного тела концы нитей сшивают, соединяя этим края рассеченных колец трахеи.