- •Глава 1. Общие вопросы

- •1.1. Понятие о хирургической операции

- •1.2. Подготовка рук хирурга и операционного поля

- •1.3. Обезболивание

- •1.3.1. Наркоз

- •1.3.1.1. Эндотрахеальный наркоз

- •1.3.2. Местная анестезия

- •1.3.2.1. Спинномозговая анестезия

- •1.3.2.2. Перидуральная анестезия

- •1.3.2,2.1. Сакральная анестезия

- •1.3.3. Внутрикостная анестезия

- •1.4. Основные хирургические инструменты и правила пользования ими

- •1.4.1. Хирургические инструменты

- •1.4.2. Разъединение тканей

- •1.4.3. Соединение тканей

- •7.7. Вскрытие вены (venesectio)

- •1.7.1. Внутриартериальные вливания

- •1.8. Пластические операции на коже

- •1.8.1. Замещение дефектов кожи местными тканями

- •1.8.2. Пластика кожным лоскутом на питающей ножке

- •1.8.3. Свободная пересадка кожи

- •Глава 12. Топографическая анатомии! головы I

- •12.2. Мозговой отдел головы

- •12.2.1. Лобно-теменно-затылочная область (regio frontoparietooccipitalis)

- •12.2.2. Височная область

- •12.2.3. Схема черепно-мозговой топографии

- •12.2.4. Область сосцевидного отростка (regio mastoidea)

- •12.3. Внутреннее основание черепа

- •12.3.1. Топография передней черепной ямки

- •12.3.2. Того

- •12.3.2. Топография средней черепной ямки

- •12.3.3. Топография задней черепной ямки

- •12.4. Топография головного мозга

- •12.4.1. Оболочки головного мозга

- •12.4.1.1. Твердая мозговая оболочка

- •12.4.1.1.1. Пазухи твердой мозговой оболочки

- •12.4.2. Подпаутинное пространство, желудочки мозга, цистерны I

- •12.4.3. Основные борозды и извилины головного мозга

- •12.4.4. Кровоснабжение головного мозга

- •72.5. Лицевой отдел головы

- •12.5.1. Общие данные

- •1Я состоит из

- •12.5.2. Области л1 12.5.2.1. Область гла;

- •12.5.3. Глубокая клетчатка лица, флегмоны

- •12.6. Некоторые особенности строения и топографии черепа и его содержимого

- •Глава 13. Операции на черепе и головном мозге

- •13.1. Диагностические нейрохирургические операции

- •13.1.1. Прокол большой затылочной цистерны (субокципитальная пункция)

- •13.1.2. Пункция желудочков мозга (вентрикулопункция)

- •13.1.2.2. Пункция заднего рога бокового желудочка мозга

- •13.2. Основные хирургические вмешательства на черепе и мозге

- •13.2.1. Принципы первичной хирургической обработки черепно-мозговых ран

- •13.2.2. Остановка кровотечения из венозных пазух

- •13.2.2.2. Перевязка верхнего сагиттального синуса

- •13.2.2.3. Перевязка a. Meningea media

- •13.2.3. Общие принципы трепанации свода черепа

- •13.2.4. Техника костнопластической трепанации черепа

- •13.2.5. Декомпрессивная трепанация черепа

- •13.2.6. Трепанация задней черепной ямки

- •13.2.7. Особенности техники удаления опухолей головного мозга

- •13.2.8. Закрытие дефектов черепа

- •13.2.9. Операции при абсцессах мозга

- •13.2.9.1. Пункция абсцессов мозга

- •13.2.9.2. Дренирование или открытый способ лечения абсцессов

- •13.2.9.3. Удаление абсцесса мозга с капсулой

- •13.2.10. Трепанация сосцевидного отростка (antrotomia, mastoidotomia)

- •13.3. Операции на лицевом отделе головы 13.3.1. Разрезы на лице при гнойных процессах

- •13.3.2. Восстаю

- •13.3.2.1. Пересад

- •13.3.2. Восстановительные операции при параличах лицевого нерва

- •13.3.2.2. Пересадка лоскута височной мышцы к углу глаза

- •Глава 14. Т( ai

- •Глава 14. Топографическая анатомия шеи

- •14.1. Общие данные

- •14.1.3. Подразделение на области

- •14.2. Фасции шеи

- •14.3. Клетчаточные пространства шеи

- •14.4. Области шеи

- •14.4.1. Надподъязычная область (regio suprahyoidea)

- •14.4.1.1. Топогра

- •16Люстной

- •14.4.2. Подподъязычная область (regio infrahyoidea)

- •14.4.2.1. Гортань

- •14.4.2.4. Глотка

- •14.4.2.5. Пипм

- •14.5. Груд (regi

- •14.4.2.5. Пищевод (шейная часть)

- •14,5. Грудино-ключично-сосковая область (regio sternocleidomastoidea)

- •14.5.1. Топография сонного треугольника

- •14.5.2. Топография симпатического нерва

- •14.5.3. Еиубокие межмышечные промежутки

- •14.5.4. Наружный шейный треугольник (trigonum colli laterale)

- •14.6. Лимфатические узлы шеи, абсцессы и флегмоны шеи

- •14.7. Кисты и свищи шеи

- •Глава 15. Операции на шее

- •15.1. Разрезы

- •15.2. Операции при абсцессах и флегмонах шеи

- •15.3. Перевязка шейных артерий

- •15.3.1. Перевязка a. Lingualis

- •15.3.2. Перевя

- •15.3.2. Перевязка a. Carotis communis

- •15.3.3. Перевязка a. Carotis externa

- •15.4. Блокада нервов на шее

- •15.4.1. Ваго-симпатическая блокада по а. В. Вишневскому

- •15.4.2. Блокада звездчатого узла

- •15.4.3. Обнажение диафрагмального нерва

- •15.5.1. Трахеостомия для применения аппаратного дыхания

- •15.6. Оперш

- •15.6. Операции на шейном отделе пищевода

- •75.7. Операции на щитовидной железе

- •15.8. Опер

- •15.8. Операции при кривошее

14.6. Лимфатические узлы шеи, абсцессы и флегмоны шеи

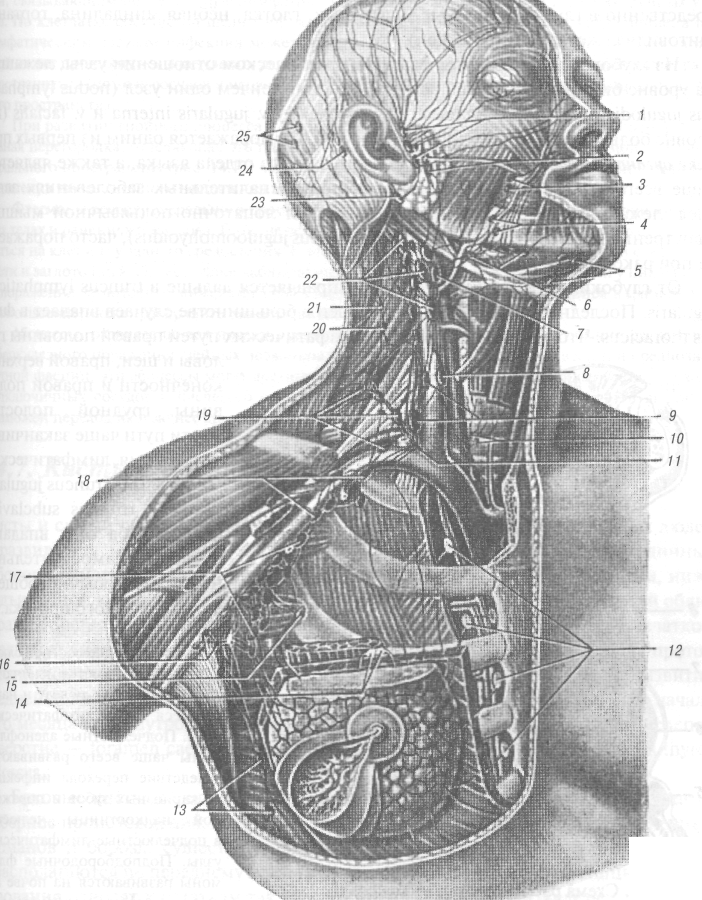

Различают следующие пять групп шейных лимфатических узлов: 1) подчелюстные; 2) подподбородочные; 3) передние шейные (поверхностные и глубокие); 4) латеральные шейные (поверхностные); 5) глубокие шейные (рис. 14.16).

Подчелюстные узлы — nodi lymphatic! submandibulares (lyrnphoglandulae submaxillares — BNA) — в количестве 4—6 (иногда и больше) располагаются в фасци-альном ложе подчелюстной слюнной железы и в толще самой железы. Они собирают лимфу от мягких тканей лица, медиальной части век, от губ, слизистой преддверия носа и рта, верхних и нижних зубов и десен (за исключением передних нижних зубов и соответствующего участка десны), от средней части языка и дна ротовой полости. Их относящие сосуды впадают в верхнюю группу глубоких шейных узлов (см. ниже).

Подподбородочные узлы (nodi lymphatic! submentales) в количестве 2—3 лежат под второй фасцией, между передними брюшками двубрюшных мышц, нижней челюстью и подъязычной костью. В них вливается лимфа с подбородка, кончика языка, передних нижних зубов и частично с нижней губы. Их относящие сосуды впадают либо в подчелюстные, либо в глубокие верхние шейные узлы. В подподбородочные узлы возможно метастазирование опухолевых клеток при раке нижней поверхности языка и нижней губы.

Передние шейные узлы располагаются в среднем отделе шеи, regio infrahyoidea. Различают поверхностные узлы, расположенные по ходу передней яремной вены (обычно 2 узла) и глубокие, так называемые юкстависцеральные узлы1. Последняя группа составляется из узлов, лежащих впереди гортани, впереди перешейка щитовидной железы (непостоянный узелок), впереди трахеи (претрахе-альные — лежат в spatium pretracheale между перешейком щитовидной железы и левой безымянной веной), с боков от трахеи (паратрахеальные — лежат по ходу возвратных нервов). Перечисленные узлы получают лимфу от органов шеи, а отводящие их сосуды направляются либо к узлам внутренней яремной цепи, либо к яремным лимфатическим стволам (или к грудному протоку).

Латеральную группу образуют несколько поверхности ых узелков, располагающихся по ходу наружной яремной вены (их приносящие сосуды связаны с околоушными узлами, относящие — с глубокими шейными узлами).

Основную массу шейных лимфатических узлов составляют глубокие узлы, располагающиеся в виде трех цепочек: вдоль внутренней яремной вены, по ходу добавочного нерва и по ходу поперечной артерии шеи, в общем образующих фигуру треугольника.

Цепь вдоль поперечной артерии шеи нередко называется надключичной группой узлов; крупный узел этой группы, ближайший к левому венозному углу (узел Трауазье—Вирхова), нередко поражается одним из первых при раке желудка и нижнего отдела пищевода. В этих случаях он может быть прощупан в углу между левой грудино-ключично-сосковой мышцей и ключицей.

Глубокие шейные узлы принимают в себя выносящие лимфатические сосуды всех лимфатических узлов головы и шеи, включая заглоточные узлы2. Таким образом, глубокие шейные узлы являются коллектором для лимфы от всех

1 Juxta по-латыни означает «возле».

2 Заглоточные узлы (nodi lymphatic! retropharyngei) принимают в себя сосуды носовой полости, твердого и мягкого нёба, среднего уха, нёбной миндалины, носовой и ротовой части глотки (Д. А. Жданов).

![]()

Рис. 14.16. Лим! ной области (с ti /— nodi lymphatic: 1. mandibulares; 5-cus; 8— nodus lym 1. pretiacheales; /1 узлы между больи axillares laterales; j ключичная групга ющая цепь преим вождающих п. асе di (верхняя групп! 1. occipitales

378

V'

dares (lymphoglandulae юполагаются в фасци-келезы. Они собирают зистой преддверия но-:редних нижних зубов и ротовой полости. Их < узлов (см. ниже), lentales) в количестве [двубрюшных мышц, лимфа с подбородка, I губы. Их относящие [рхние шейные узлы, иевых клеток при ра-

|ем отделе шеи, regie ые по ходу передней кстависцеральные уз->еди гортани, впереди еди трахеи (претрахе-щитовидной железы >ные — лежат по ходу г органов шеи, а отво-яремной цепи, либо ').

юстных узелков, рас-1щие сосуды связаны 1 узлами).

я глубокие узлы, рас-й вены, по ходу доба-[ образующих фигуру

надключичной груп-венозному углу (узел ираке желудка и ниж-

т в углу между левой

ящие лимфатические [глоточные узлы2. Та-л для лимфы от всех

в себя сосуды носовой юсовой и ротовой части

Рис. 14.16. Лимфатические узлы головы, шеи, передней грудной стенки и подмышечной области (с использованием рисунка из атласа Р. Д. Синельникова):

1- nodi lymphatic! (п. 1.) parotidei superficiales; 2 — n. 1. parotidei profundi; 3 — п. 1. buccales; 4 — п. 1.mandibulares; 5— п. 1. submentales; б— п. 1. submandibulares; 7— nodus lymphaticus jugulodigastri-cus; 8— nodus lymphaticus juguloomohyoideyus; 9— n. 1. cervicales profundi (нижняя группа); 10— п. l.pretiacheales; 11 — truncusjugularis; 12— n. l.sternales; 13— n. 1. pectorales; 14 — лимфатические узлы между большой и малой грудными мышцами; 15— лимфатический узел Зоргиуса; 16— п. 1. axillares laterales; 17— n. 1. axillares centrales; IS — n. 1. apicales (subclaviculares — BNA); 19— надключичная группа глубоких шейных лимфатические узлов (п. 1. supraclaviculares — BNA), образующая цепь преимущественно по ходу a. transversa colli; 20 — узел из группы глубоких узлов, сопровождающих n. accessorius; 21 — nodus lymphaticus cervicalis superficialis; 22— n. 1. cervicales profundi (верхняя группа); 23 — nodus lymphaticus parotideus superficialis; 24 — n. 1. retroaunculares; 25 — n. l.occipitales

внутренних органов шеи и местом соединения всех лимфатических путей головы! и шеи. Кроме того, часть лимфатических сосудов некоторых органов впадает нега-1 средственно в глубокие шейные узлы (язык, глотка, нёбная миндалина, гортань, щитовидная железа, мышцы шеи).

Из глубоких шейных узлов важны в практическом отношении узлы, лежащие на уровне бифуркации общей сонной артерии, причем один узел (nodus lymphati-cus jugulodigastricus) располагается в углу между v. jugularis interna и v. facialis (на; уровне большого рожка подъязычной кости). Он поражается одним из первых при I раке органов ротовой полости, в частности заднего отдела языка, а также является чаще всего источником аденофлегмон1 при воспалительных заболеваниях зева. Узел, лежащий у места перекреста сухожилия лопаточно-подъязычной мышцн \ с внутренней яремной веной (nodus lymphaticus juguloomohyoidus), часто поражает- i ся при раке языка.

В ложе подчелюстной слюн- I ной железы имеется клетчатка, I окружающая эту железу и нахо- I дящиеся здесь лимфатические I узлы. Подчелюстные аденофлег-моны чаще всего развиваются вследствие перехода инфекции из кариозных зубов и пораженной надкостницы челюстей в подчелюстные лимфатические узлы. Подподбородочные флегмоны развиваются на почве перехода инфекции со стороны нижней губы или подбородка на подподбородочные лимфатические узлы. Подчелюстные и подподбородочные узлы с окружающей их клетчаткой вовлекаются в гнойный процесс также при флегмонах дна ротовой полости, Гной при этих флегмонах может переходить из дна ротовой поло-и mylohyoideus, где проходит проток

От глубоких шейных узлов лимфа направляется дальше в truncus lymphaticus i jugularis. Последний на левой половине шеи в большинстве случаев впадает в due-tus thoracicus. Что же касается главных лимфатических путей правой половины головы и шеи, правой верхней конечности и правой половины грудной полости, то эти пути чаще заканчиваются двумя лимфатическими устьями (truncus jugularis dexter и truncus subclavius dexter). Оба они впадают в вены самостоятельно, не образуя обычно общего лимфатического протока,

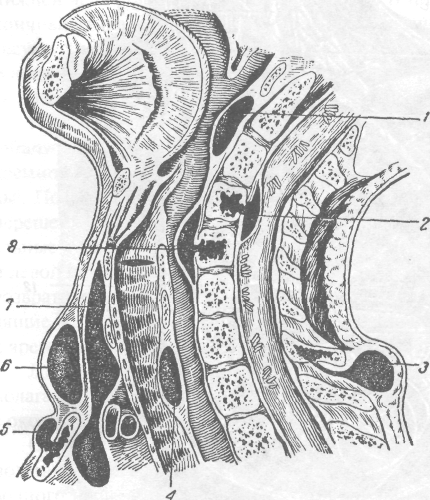

Рис. 14.17. Схема расположения абсцессов шеи: / — заглоточный абсцесс; 2— интраспинальный (экстраду-ральный) абсцесс; 3 — абсцесс в заднем отделе шеи, исходящий из позвонка; 4 — абсцесс между трахеей и пищеводом; 5 — предгрудинный абсцесс, исходящий из грудины; 6— абсцесс в spatium interaponeuroticum suprasternale; 7— глубокий абсцесс в spatium previscerale, распространяющийся в переднее средостение; 8— абсцесс между позвоночником и пищеводом (в результате поражения позвонка)

сти в подчелюстную область через щель между mm. hyoglossus подчелюстной железы с окружающей его клетчаткой.

380

1 Аденофлегмонами называются флегмоны, развивающиеся в окружности лимфатических умов.

iecKHx путей головы танов впадает непо-линдалина, гортань,

;нии узлы, лежащие гзел (nodus lymphati-terna и v. facialis (на дним из первых при ка, а также является заболеваниях зева, щъязычной мышцы jus), часто поражает-

i truncus lymphaticus учаев впадает в duc-равой половины го-иеи, правой верхней юти и правой поло-грудной полости, >ти чаще заканчивает лимфатически-[ми (truncus jugularis [ truncus subclavius Оба они впадают [ самостоятельно, зуя обычно общего гаеского протока.

к подчелюстной слюн-\ы имеется клетчатка, 1ая эту железу и нахо-здесь лимфатические челюстные аденофлег-це всего развиваются ; перехода инфекции иых зубов и поражен-Костницы челюстей Ьные лимфатические подбородочные флег-иваются на почве пе-[фекции со стороны 5ы или подбородка на одочные лимфатичес-Подчелюстные и под-<шые узлы с окружаю-гтчаткой вовлекаются i процесс также при дна ротовой полости. тих флегмонах может из дна ротовой поло-1, где проходит проток

Флегмоны сосудистой щели являются чаще всего последствием дальнейшего распространения подчелюстной флегмоны. Это распространение обычно происходит по лимфатическим сосудам, связывающим подчелюстные лимфатические узлы с верхней группой глубоких шейных узлов. По клетчатке сосудистой щели гной может распространиться в переднее средостение, а по лимфатическим сосудам инфекция может перейти на клетчатку надключичной ямки. Сюда же гной может проникнуть и в результате разрушения сосудистого влагалища. Кверху гной может распространиться (по ходу сосудов и нервов) на клетчатку позадичелюстной ямки и парафарингеаль-ного пространства.

При развитии гнойного процесса в spatium pretracheale может быть разрушена гноем фасци-альная перегородка, отделяющая это пространство от переднего средостения. Флегмоны превис-церального пространства (рис. 14.17) чаще всего наблюдаются в результате повреждения гортани итрахеи, а также гнойного воспаления щитовидной железы (гнойный иреоидит).

Флегмоны ретровисцерального пространства чаще развиваются как осложнение при инородных телах и ранениях пищевода. Гной, не встречая никаких препятствий, легко может распространиться на клетчатку заднего средостения. К этой же группе гнойных процессов на шеи следует отнести и заглоточный абсцесс, чаше наблюдаемый у маленьких детей и возникающий у них на почве поражения заглоточных лимфатических узлов (рис. 14.17). Гной, скопляющийся в spatium pre-и retroviscerale, может расправить стенки трахеи, глотки, пищевода.

Абсцессы, развивающиеся позади предпозвоночной фасции, являются обычно следствием туберкулезного поражения шейных позвонков (натечные абсцессы), разрушив листки предпозвоночной фасции, эти абсцессы могут достигать наружного шейного треугольника, а затем по ходу подключичных сосудов и плечевого сплетения они достигают иногда подмышечной впадины. Возможен переход их в заднее средостение.