- •Глава 1. Общие вопросы

- •1.1. Понятие о хирургической операции

- •1.2. Подготовка рук хирурга и операционного поля

- •1.3. Обезболивание

- •1.3.1. Наркоз

- •1.3.1.1. Эндотрахеальный наркоз

- •1.3.2. Местная анестезия

- •1.3.2.1. Спинномозговая анестезия

- •1.3.2.2. Перидуральная анестезия

- •1.3.2,2.1. Сакральная анестезия

- •1.3.3. Внутрикостная анестезия

- •1.4. Основные хирургические инструменты и правила пользования ими

- •1.4.1. Хирургические инструменты

- •1.4.2. Разъединение тканей

- •1.4.3. Соединение тканей

- •7.7. Вскрытие вены (venesectio)

- •1.7.1. Внутриартериальные вливания

- •1.8. Пластические операции на коже

- •1.8.1. Замещение дефектов кожи местными тканями

- •1.8.2. Пластика кожным лоскутом на питающей ножке

- •1.8.3. Свободная пересадка кожи

- •Глава 12. Топографическая анатомии! головы I

- •12.2. Мозговой отдел головы

- •12.2.1. Лобно-теменно-затылочная область (regio frontoparietooccipitalis)

- •12.2.2. Височная область

- •12.2.3. Схема черепно-мозговой топографии

- •12.2.4. Область сосцевидного отростка (regio mastoidea)

- •12.3. Внутреннее основание черепа

- •12.3.1. Топография передней черепной ямки

- •12.3.2. Того

- •12.3.2. Топография средней черепной ямки

- •12.3.3. Топография задней черепной ямки

- •12.4. Топография головного мозга

- •12.4.1. Оболочки головного мозга

- •12.4.1.1. Твердая мозговая оболочка

- •12.4.1.1.1. Пазухи твердой мозговой оболочки

- •12.4.2. Подпаутинное пространство, желудочки мозга, цистерны I

- •12.4.3. Основные борозды и извилины головного мозга

- •12.4.4. Кровоснабжение головного мозга

- •72.5. Лицевой отдел головы

- •12.5.1. Общие данные

- •1Я состоит из

- •12.5.2. Области л1 12.5.2.1. Область гла;

- •12.5.3. Глубокая клетчатка лица, флегмоны

- •12.6. Некоторые особенности строения и топографии черепа и его содержимого

- •Глава 13. Операции на черепе и головном мозге

- •13.1. Диагностические нейрохирургические операции

- •13.1.1. Прокол большой затылочной цистерны (субокципитальная пункция)

- •13.1.2. Пункция желудочков мозга (вентрикулопункция)

- •13.1.2.2. Пункция заднего рога бокового желудочка мозга

- •13.2. Основные хирургические вмешательства на черепе и мозге

- •13.2.1. Принципы первичной хирургической обработки черепно-мозговых ран

- •13.2.2. Остановка кровотечения из венозных пазух

- •13.2.2.2. Перевязка верхнего сагиттального синуса

- •13.2.2.3. Перевязка a. Meningea media

- •13.2.3. Общие принципы трепанации свода черепа

- •13.2.4. Техника костнопластической трепанации черепа

- •13.2.5. Декомпрессивная трепанация черепа

- •13.2.6. Трепанация задней черепной ямки

- •13.2.7. Особенности техники удаления опухолей головного мозга

- •13.2.8. Закрытие дефектов черепа

- •13.2.9. Операции при абсцессах мозга

- •13.2.9.1. Пункция абсцессов мозга

- •13.2.9.2. Дренирование или открытый способ лечения абсцессов

- •13.2.9.3. Удаление абсцесса мозга с капсулой

- •13.2.10. Трепанация сосцевидного отростка (antrotomia, mastoidotomia)

- •13.3. Операции на лицевом отделе головы 13.3.1. Разрезы на лице при гнойных процессах

- •13.3.2. Восстаю

- •13.3.2.1. Пересад

- •13.3.2. Восстановительные операции при параличах лицевого нерва

- •13.3.2.2. Пересадка лоскута височной мышцы к углу глаза

- •Глава 14. Т( ai

- •Глава 14. Топографическая анатомия шеи

- •14.1. Общие данные

- •14.1.3. Подразделение на области

- •14.2. Фасции шеи

- •14.3. Клетчаточные пространства шеи

- •14.4. Области шеи

- •14.4.1. Надподъязычная область (regio suprahyoidea)

- •14.4.1.1. Топогра

- •16Люстной

- •14.4.2. Подподъязычная область (regio infrahyoidea)

- •14.4.2.1. Гортань

- •14.4.2.4. Глотка

- •14.4.2.5. Пипм

- •14.5. Груд (regi

- •14.4.2.5. Пищевод (шейная часть)

- •14,5. Грудино-ключично-сосковая область (regio sternocleidomastoidea)

- •14.5.1. Топография сонного треугольника

- •14.5.2. Топография симпатического нерва

- •14.5.3. Еиубокие межмышечные промежутки

- •14.5.4. Наружный шейный треугольник (trigonum colli laterale)

- •14.6. Лимфатические узлы шеи, абсцессы и флегмоны шеи

- •14.7. Кисты и свищи шеи

- •Глава 15. Операции на шее

- •15.1. Разрезы

- •15.2. Операции при абсцессах и флегмонах шеи

- •15.3. Перевязка шейных артерий

- •15.3.1. Перевязка a. Lingualis

- •15.3.2. Перевя

- •15.3.2. Перевязка a. Carotis communis

- •15.3.3. Перевязка a. Carotis externa

- •15.4. Блокада нервов на шее

- •15.4.1. Ваго-симпатическая блокада по а. В. Вишневскому

- •15.4.2. Блокада звездчатого узла

- •15.4.3. Обнажение диафрагмального нерва

- •15.5.1. Трахеостомия для применения аппаратного дыхания

- •15.6. Оперш

- •15.6. Операции на шейном отделе пищевода

- •75.7. Операции на щитовидной железе

- •15.8. Опер

- •15.8. Операции при кривошее

13.2.5. Декомпрессивная трепанация черепа

Показания. Повышение внутричерепного давления при опухолях, водянке и других заболеваниях мозга в случаях невозможности удалить основной патологический очаг, нарастающий отек и набухание мозга.

-мышечной ножке

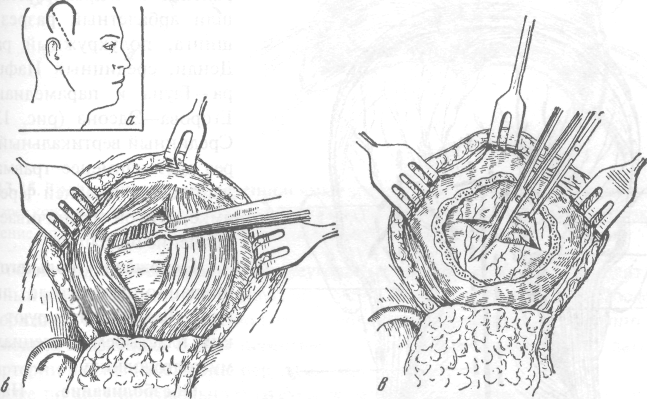

Рис. 13.13. Декомпрессивная трепанация по Кушингу:

а— показана линия разреза кожи, пунктиром обозначено направление расслоения височной мышцы; б— кожно-апоневротический лоскут отведен книзу, распатором отслаивают надкостницу с височной мышцей; в — иссечен участок височной кости, разрезают твердую мозговую оболочку

При операции удаляют участок одной из костей черепа и рассекают твердую мозговую оболочку, в результате чего под лоскутом, состоящим из мягких тканей, образуется дополнительное пространство для выбухания мозгового вещества.

Декомпрессивную трепанацию производят непосредственно над очагом поражения (если диагноз установлен) или в правой в правой височной области по Кушингу (если локализация очага неизвестна).

Техника операции по Кушингу. Соответственно линии прикрепления височной мышцы к кости производят подковообразный разрез кожи основанием книзу

341

(к скуловой дуге). Перевязав кровоточащие сосуды (в т. ч. a. temporalis superficialis), кожный лоскут отсепаровывают от подлежащей височной фасции и откидывают книзу. Рассекают фасцию и височную мышцу по ходу ее волокон. При помощи распатора скелетируют чешую височной кости на протяжении 6x7 см. Просверливают фрезой одно отверстие в центре обнаженной кости и затем через него кост- | ными щипцами постепенно резецируют участок височной кости размером 6x7 см, j по возможности ближе к основанию ее (рис. 13.13). Производят поясничный прокол для уменьшения напряжения твердой мозговой оболочки, что определяется появлением пульсации мозга. После этого крестообразным разрезом рассекают | твердую мозговую оболочку. При большом напряжении твердой мозговой оболочки рассечение ее может быть сопряжено с резким пролабированием мозга, кровотечением и другими осложнениями. Дефект твердой мозговой оболочки закрывают фибринной пленкой. Рану зашивают наглухо.

13.2.6. Трепанация задней черепной ямки

Показания. Удаление опухолей, кист, абсцессов, инородных тел, располагающихся в мозжечке, IV желудочке, мостомозжечковом углу и в большой затылочной цистерне.

Предложено много способов хирургических доступов, которые в основном отличаются разновидностями разрезов мягких тканей. Из них наибольшее распространение в нейрохирургии нашли арбалетный разрез Ку-шинга, полукружный разрез Денди, срединный Нафциге-ра—Тауна и парамедианный Егорова—Эдсона (рис. 13.14). Срединный вертикальный разрез дает наименее травматичный доступ к задней черепной ямке, хотя он ограничивает выполнение операции.

Положение больного: на операционном столе лицом вниз. Голову фиксируют липким пластырем к специальному подголовнику.

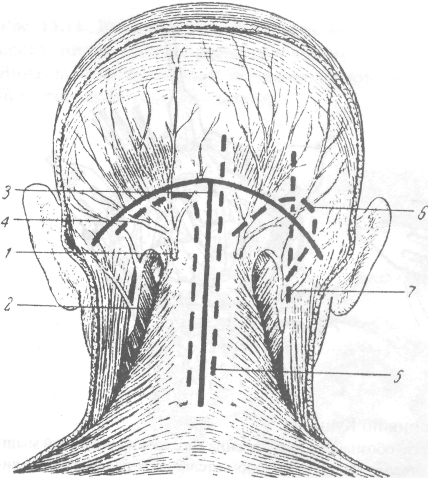

Рис. 13.14. Разрезы для доступа к мостомозжечковому углу:

/ — п. occipitalis major; 2 — ветви п. occipitalis minor; 3 — арбалетный разрез Кушинга; 4— полуарбалетный разрез Геймановича; 5 — срединный разрез Тауна; 6 — разрез Денди; 7— боковой разрез Эдсона

Обезболивание. Наркоз, местная анестезия. Местную анестезию следует начинать с инфильтрации 2% раствором новокаина мягких тканей у места выхода большого и малого затылочных нервов с обеих сторон (Б. Г. Егоров). Затем переходят к послойной анестезии линии разреза. Помимо этого вводят 5-10 мл 0,5% раствора

новокаина под апоневроз и мышцы выпуклой части затылочной кости. Предварительно отмечают раствором бриллиантовой зелени срединную линию между остистым отростком IV шейного позвонка и protuberantia occipitalis externa.

342

Техника операцм

от задней поверхно< верхней выйной лин стороны. Сильным < и приступают к око: электрокоагуляцией Проводят по ере стка V шейного поз!

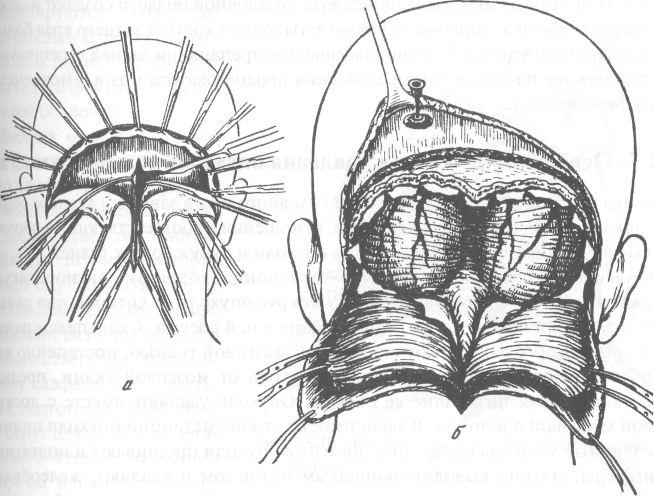

Рис. 13.15. Трепанац а — разрез кожи и мъЩ обнажение мозжечка и

С обеих сторон образный разрез ш< го в горизонтально крывающую их фа< ные артерии и веш

Далее по ходу) шеи по межмышеч пают к скелетирова кость обнажают до вывают membrana I

Специальным] 1,5 см в каждую \ фрезой делают два сторонам от среди кости щипцами Б лов поперечных cv обходимо осторож не повредить sinus mastoidea произво

Техника операции по Кушингу (рис. 13.15). Дугообразный разрез кожи начинают от задней поверхности одного сосцевидного отростка, продолжают параллельно верхней выйной линии и заканчивают на сосцевидном отростке противоположной стороны. Сильным сдавливанием краев раны пальцами уменьшают кровотечение и приступают к окончательной остановке кровотечения наложением лигатур или электрокоагуляцией.

Проводят по срединной линии вертикальный разрез до уровня остистого отростка V шейного позвонка.

Рис. 13.15. Трепанация задней черепной ямки арбалетным разрезом по Кушингу:

в-разрез кожи и мышечно-апоневротического слоя, рассечение твердой мозговой оболочки; б — обнажение мозжечка и вентрикулярная пункция заднего рога левого бокового желудочка

С обеих сторон отсепаровывают треугольные лоскуты кожи и производят дугообразный разрез шейного апоневроза на 1,5 см ниже lin. nuchae superior. После этого в горизонтальном направлении пересекают все слои лежащих здесь мышц и покрывающую их фасцию. В ране пересекают большие затылочные нервы, затылочные артерии и вены (последние перевязывают).

Далее по ходу вертикального разреза разделяют тупым инструментом мышцы шеи по межмышечной фасциальной перегородке. После рассечения мышц приступают к скелетированию чешуи затылочной кости и задней дуги атланта. Затылочную кость обнажают до заднего края большого затылочного отверстия и здесь отпрепаро-вывают membrana atlanto-occipitalis. Затем скелетируют заднюю дугу атланта.

Специальными щипцами удаляют предлежащую дугу атланта не больше чем на 1,5 см в каждую сторону, чтобы избежать ранения позвоночных артерий. Затем фрезой делают два трепанационных отверстия в чешуе затылочной кости по обеим сторонам от срединной линии и от них производят скусывание чешуи затылочной кости щипцами Борхардта. Затылочную кость резецируют вверх до нижних отделов поперечных синусов, просвечивающих сквозь твердую мозговую оболочку. Необходимо осторожно удалять задний край большого затылочного отверстия, чтобы не повредить sinus occipitale. Остановка кровотечения из костных краев и emissaria mastoidea производится втиранием воска.

343

Вертикальным разрезом рассекают затылочную мембрану на уровне резециро-: ванной дужки атланта (над большой затылочной цистерной). Разрез прикрывают марлевым шариком, чтобы предупредить быстрое истечение ликвора.

Ножницами Шмидена производят U-образный разрез твердой мозговой оболочки над обоими полушариями мозжечка. В треугольном лоскуте твердой мозговой оболочки располагается затылочный венозный синус. Для предупреждении кровотечения из него вершину лоскута прошивают лигатурой, перевязывают синус: и откидывают лоскут кверху. Удаляют опухоль из задней черепной ямки и зашивают рану. При этом из мышцы и апоневроза затылочной области создают надежное ( прикрытие мозжечка, лишенного чешуи затылочной кости и заднего края больше-1 го затылочного отверстия. Костнопластические трепанации задней черепной ямки! не применяются из-за опасности сдавления продолговатого мозга и мозжечка ко-1 стным лоскутом.