- •Глава 1. Общие вопросы

- •1.1. Понятие о хирургической операции

- •1.2. Подготовка рук хирурга и операционного поля

- •1.3. Обезболивание

- •1.3.1. Наркоз

- •1.3.1.1. Эндотрахеальный наркоз

- •1.3.2. Местная анестезия

- •1.3.2.1. Спинномозговая анестезия

- •1.3.2.2. Перидуральная анестезия

- •1.3.2,2.1. Сакральная анестезия

- •1.3.3. Внутрикостная анестезия

- •1.4. Основные хирургические инструменты и правила пользования ими

- •1.4.1. Хирургические инструменты

- •1.4.2. Разъединение тканей

- •1.4.3. Соединение тканей

- •7.7. Вскрытие вены (venesectio)

- •1.7.1. Внутриартериальные вливания

- •1.8. Пластические операции на коже

- •1.8.1. Замещение дефектов кожи местными тканями

- •1.8.2. Пластика кожным лоскутом на питающей ножке

- •1.8.3. Свободная пересадка кожи

- •Глава 12. Топографическая анатомии! головы I

- •12.2. Мозговой отдел головы

- •12.2.1. Лобно-теменно-затылочная область (regio frontoparietooccipitalis)

- •12.2.2. Височная область

- •12.2.3. Схема черепно-мозговой топографии

- •12.2.4. Область сосцевидного отростка (regio mastoidea)

- •12.3. Внутреннее основание черепа

- •12.3.1. Топография передней черепной ямки

- •12.3.2. Того

- •12.3.2. Топография средней черепной ямки

- •12.3.3. Топография задней черепной ямки

- •12.4. Топография головного мозга

- •12.4.1. Оболочки головного мозга

- •12.4.1.1. Твердая мозговая оболочка

- •12.4.1.1.1. Пазухи твердой мозговой оболочки

- •12.4.2. Подпаутинное пространство, желудочки мозга, цистерны I

- •12.4.3. Основные борозды и извилины головного мозга

- •12.4.4. Кровоснабжение головного мозга

- •72.5. Лицевой отдел головы

- •12.5.1. Общие данные

- •1Я состоит из

- •12.5.2. Области л1 12.5.2.1. Область гла;

- •12.5.3. Глубокая клетчатка лица, флегмоны

- •12.6. Некоторые особенности строения и топографии черепа и его содержимого

- •Глава 13. Операции на черепе и головном мозге

- •13.1. Диагностические нейрохирургические операции

- •13.1.1. Прокол большой затылочной цистерны (субокципитальная пункция)

- •13.1.2. Пункция желудочков мозга (вентрикулопункция)

- •13.1.2.2. Пункция заднего рога бокового желудочка мозга

- •13.2. Основные хирургические вмешательства на черепе и мозге

- •13.2.1. Принципы первичной хирургической обработки черепно-мозговых ран

- •13.2.2. Остановка кровотечения из венозных пазух

- •13.2.2.2. Перевязка верхнего сагиттального синуса

- •13.2.2.3. Перевязка a. Meningea media

- •13.2.3. Общие принципы трепанации свода черепа

- •13.2.4. Техника костнопластической трепанации черепа

- •13.2.5. Декомпрессивная трепанация черепа

- •13.2.6. Трепанация задней черепной ямки

- •13.2.7. Особенности техники удаления опухолей головного мозга

- •13.2.8. Закрытие дефектов черепа

- •13.2.9. Операции при абсцессах мозга

- •13.2.9.1. Пункция абсцессов мозга

- •13.2.9.2. Дренирование или открытый способ лечения абсцессов

- •13.2.9.3. Удаление абсцесса мозга с капсулой

- •13.2.10. Трепанация сосцевидного отростка (antrotomia, mastoidotomia)

- •13.3. Операции на лицевом отделе головы 13.3.1. Разрезы на лице при гнойных процессах

- •13.3.2. Восстаю

- •13.3.2.1. Пересад

- •13.3.2. Восстановительные операции при параличах лицевого нерва

- •13.3.2.2. Пересадка лоскута височной мышцы к углу глаза

- •Глава 14. Т( ai

- •Глава 14. Топографическая анатомия шеи

- •14.1. Общие данные

- •14.1.3. Подразделение на области

- •14.2. Фасции шеи

- •14.3. Клетчаточные пространства шеи

- •14.4. Области шеи

- •14.4.1. Надподъязычная область (regio suprahyoidea)

- •14.4.1.1. Топогра

- •16Люстной

- •14.4.2. Подподъязычная область (regio infrahyoidea)

- •14.4.2.1. Гортань

- •14.4.2.4. Глотка

- •14.4.2.5. Пипм

- •14.5. Груд (regi

- •14.4.2.5. Пищевод (шейная часть)

- •14,5. Грудино-ключично-сосковая область (regio sternocleidomastoidea)

- •14.5.1. Топография сонного треугольника

- •14.5.2. Топография симпатического нерва

- •14.5.3. Еиубокие межмышечные промежутки

- •14.5.4. Наружный шейный треугольник (trigonum colli laterale)

- •14.6. Лимфатические узлы шеи, абсцессы и флегмоны шеи

- •14.7. Кисты и свищи шеи

- •Глава 15. Операции на шее

- •15.1. Разрезы

- •15.2. Операции при абсцессах и флегмонах шеи

- •15.3. Перевязка шейных артерий

- •15.3.1. Перевязка a. Lingualis

- •15.3.2. Перевя

- •15.3.2. Перевязка a. Carotis communis

- •15.3.3. Перевязка a. Carotis externa

- •15.4. Блокада нервов на шее

- •15.4.1. Ваго-симпатическая блокада по а. В. Вишневскому

- •15.4.2. Блокада звездчатого узла

- •15.4.3. Обнажение диафрагмального нерва

- •15.5.1. Трахеостомия для применения аппаратного дыхания

- •15.6. Оперш

- •15.6. Операции на шейном отделе пищевода

- •75.7. Операции на щитовидной железе

- •15.8. Опер

- •15.8. Операции при кривошее

12.2.2. Височная область

12.2.2.1. Границы

Гр а н и ц ы области несколько выходят за пределы височной мышцы и соответст- I вуют линии прикрепления височного апоневроза. Представление об этих границах I можно получить при сокращениях височной мышцы.

Глубокие слои височной и лобно-теменно-затылочной области резко отграни- ; чены друг от друга благодаря тому, что височный апоневроз прочно связан с надко- I стницей и прикрепляется вместе с ней по верхней височной линии.

12.2.2.2. Слои

К о ж а в заднем отделе области имеет то же строение, что и кожа лобно-теменно-затылочной области. В переднем отделе кожа тонка и вследствие значительной j рыхлости подкожного слоя может быть захвачена в складку.

В слое подкожной клетчатки лежат незначительно развитые мышцы ушной pa- | ковины, а также сосуды и нервы. Спереди от ушной раковины проходит a. tempo- | ralis superficialis в сопровождении одноименных вен и п. auriculotemporalis (см. рис. 12.3). Нерв располагается обычно позади артерии, но может проходить между артерией и венами или впереди сосудов (см. рис. 12.23). Он снабжает своими ветвями кожу височной области и частично ушной раковины, капсулы сустава нижней челюсти и посылает ветви к околоушной слюнной железе, в толще которой отмечаются связи между п. auriculotemporalis и п. facialis. В переднем отделе височной области в иннервации кожи участвуют также ветви п. infraorbitalis. В подкожной клетчатке проходят ветви лицевого нерва, снабжающие лобную мышцу, круговую мышцу глаза и переднюю мышцу ушной раковины. В пределах височной области отмечаются связи между ветвями лицевого нерва и второй ветви тройничного.

Позади ушной раковины проходят ветви задней ушной артерии и малого затылочного нерва.

Поверхностные лоушные, частью в

П о верхнее! ют, является продол ке лица.

Височный г верхностного и пгу1 верхностный листо! бокий листок к вну: натки — межапоне] стного и содержит ^

Височный anoj прочно связан с на! ним, не могут пери зу, в подвисочную &

Под глубоким j третий слой клетча чество жира и позщ в жировой комок Б]

Непосредствен! няет всю височную ди скуловой дуги в: му отростку нижне!

В толще височ* profunda и nn. tempi образом из челюсти ного нерва, причем иннервирует жеватс

Глубокие л | lymphatic! parotidei области сосцевиднс

Над костит жащей костью, в ос теменно-затылочнс жит diploe и легко ] ней поверхностями желыми кровоизли

Со стороны под mater средняя i media), являющаяс: a. mexillaris и через главные ветви: пер« ней не отличается; правляется чаще и мя как задняя ветв направление (рис.

Средняя артер! единены с dura mat провождают две v^ твердой мозговой с на небольшом про

294

Поверхностные лимфатические сосуды впадают частью в поверхностные околоушные, частью в позадиушные узлы.

Поверхностная фасция образует здесь тонкий листок. Он, как полагают, является продолжением сухожильного шлема и теряется постепенно в клетчатке лица.

Височный апоневроз (fascia temporalis) состоит из двух листков — поверхностного и глубокого, которые расходятся вблизи скуловой дуги, причем поверхностный листок прикрепляется к наружной поверхности скуловой дуги, а глубокий листок к внутренней. Между листками заключен второй слой жировой клетчатки — межапоневротический. Глубокий листок значительно плотнее поверхностного и содержит сухожильные волокна.

Височный апоневроз прикрепляется к верхней височной линии и настолько прочно связан с надкостницей, что патологические скопления, развивающиеся по ним, не могут переходить на соседние области свода черепа, а направляются книзу, в подвисочную ямку, а оттуда — на лицо.

Под глубоким листком височного апоневроза, между ним и мышцей, лежит третий слой клетчатки — подапоневротический. Он содержит значительное количество жира и позади скуловой дуги и скуловой кости непосредственно переходит в жировой комок Биша.

Непосредственно на надкостнице располагается височная мышца. Она выполняет всю височную ямку, начинаясь от нижней височной линии, и переходит позади скуловой дуги в мощное сухожилие, которое прочно прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти.

В толще височной мышцы проходят глубокие сосуды и нервы: vasa temporalia profunda и nn. temporales profundi. Глубокие височные артерии происходят главным образом из челюстной артерии, а нервы являются ветвями третьей ветви тройничного нерва, причем отходят от двигательной порции тройничного нерва, которая иннервирует жевательные мышцы: m. temporalis, mm. pterygoidei и т. masseter.

Глубокие лимфатические сосуды височной области впадают в nodi lymphatici parotidei profundi и анастомозируют с сосудами, отводящими лимфу от области сосцевидного отростка и среднего уха.

Надкостница в нижнем отделе области довольно прочно связана с подлежащей костью, в остальных отделах связь ее с костью также рыхла, как и в лобно-теменно-затылочной области. Чешуя височной кости очень тонка, почти не содержит diploe и легко подвергается перелому. Ввиду того, что к наружной и внутренней поверхностям чешуи прилежат сосуды, переломы ее могут сопровождаться тяжелыми кровоизлияниями и сдавлением мозгового вещества.

Со стороны полости черепа в височной области проходит между костью и dura mater средняя артерия твердой мозговой обол очки (a. meningea media), являющаяся основной артерией, питающей dura mater. Она происходит от a. mexillaris и через foramen spinosum вступает в полость черепа, где делится на две главные ветви: переднюю (г. frontalis) и заднюю (г. parietalis). Направление этих ветвей не отличается постоянством, однако можно сказать, что передняя ветвь направляется чаще кверху, образуя дугу, выпуклостью обращенную кпереди, в то время как задняя ветвь идет кзади и кверху, но нередко имеет почти горизонтальное направление (рис. 12.4).

Средняя артерия твердой мозговой оболочки и ее ветви довольно плотно соединены с dura mater, а на костях образуют бороздки — sulci meningei. Артерию сопровождают две vv. meningeae mediae, проходящие в отличие от артерии в толще твердой мозговой оболочки. Передняя ветвь артерии в половине случаев проходит на небольшом протяжении в костном канале — это наблюдается в месте схожде-

295

ния четырех костей: лобной, теменной, височной и клиновидной (см. рис. 12.Ш pterion).

Под твердой мозговой оболочкой в пределах височной области находят смежные отделы трех долей головного мозга — лобной, теменной и височной, ml крытые паутинной и мягкой оболочкой и отделенные друг от друга важнейшими бороздами: роландовой и сильвиевой.

//

}Q 3

I 7

//

}Q 3

I 7

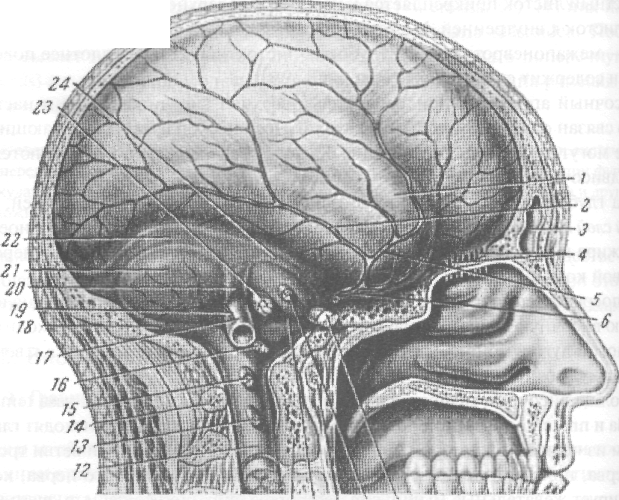

I — твердая мозговая оболочка, покрывающая височную долю мозга; 2 — задняя ветвь a. meningea media; 3 — sinus frontalis; 4 — отроги dura mater, покрывающие nervi olfactorii; 5 — передняя ветви I meningea media; 6— ствол a. meningea media; 7' — nervus trigeminus (V); 8— nn. facialis и statoacusti- I cus (VII—VIII); 9, 14 — I шейный позвонок; 10 — sinus petrosus inferior; 11 — зубовидный отросток

II шейного позвонка; 12 — твердая мозговая оболочка спинного мозга; 13 — II шейный нерв (Q); I -75— I шейный нерв (С,); 16— п. hypoglossus (XII); Г/'— v. jugularis interna; 18— sinus occipitalis; 19- •- a. meningea posterior; 20 — sinus sigmoideus; 21 — dura mater, покрывающая мозжечок; 22 — sinus transversus; 23— nn. glossopharyngeus, vagus и accessorius (IX, X, XI); 24 — sinus petrosus superior

Обе ветви a. meningea media в своем ходе следуют положению важнейших отделов мозговой коры. Ход передней ветви соответствует положению предцентраль- '-. ной извилины лобной доли головного мозга. Ход задней ветви отвечает положению височной доли. Эти данные важны для диагностики экстрадуральных (иначе — эпидуральных) гематом, возникающих при повреждениях средней артерии твердой мозговой оболочки и ее ветвей, когда скопляющаяся в результате перелома свода черепа между костью и dura mater кровь отслаивает постепенно твердую мозговую оболочку от кости и сдавливает мозг. В случаях, когда такая гематома образовалась на почве повреждения самого ствола артерии или ее передней ветви, на стороне, противоположной той, которая подверглась травме, возникают симптомы раздражения, а затем и паралича двигательных зон мозговой коры.

296