- •3 Раздел умк. Методические разработки для студентов (в том числе для внеаудиторной самостоятельной работы) Блок занятий по общему разделу

- •Самоподготовка к занятию:

- •Вопрос 1. Значение основных разделов анамнеза для диагностики.

- •Вопрос 2. Схема последовательности собирания анамнеза.

- •Вопрос 3. Активные и «пассивные» жалобы.

- •Вопрос 4. Значение анамнеза болезни

- •Вопрос 5. Опрос по системам.

- •Система пищеварения

- •Система мочеотделения

- •Эндокринная система

- •Система крови

- •Вопрос 6. Основные вопросы при расспросе истории жизни.

- •7. Этические аспекты расспроса больного

- •Обучающие ситуационные задачи по теме

- •Блок занятий по обследованию и частной патологии системы кровообращения

- •1.Круги кровообращения и топографические линии грудной клетки.

- •2.Характеристика и причина болей в области сердца.

- •3.Причины и особенности одышки у больных с заболеванием сердца.

- •4.Характеристика сердцебиения, перебоев в работе сердца, кашля, кровохарканья.

- •5.На какие вопросы следует обратить внимание при сборе анамнеза болезни и жизни.

- •6.Особенности положения больных, изменение окраски кожи и видимых слизистых, локализация и характеристика отеков.

- •7.Методика определения верхушечного толчка, свойства верхушечного толчка и причины изменений.

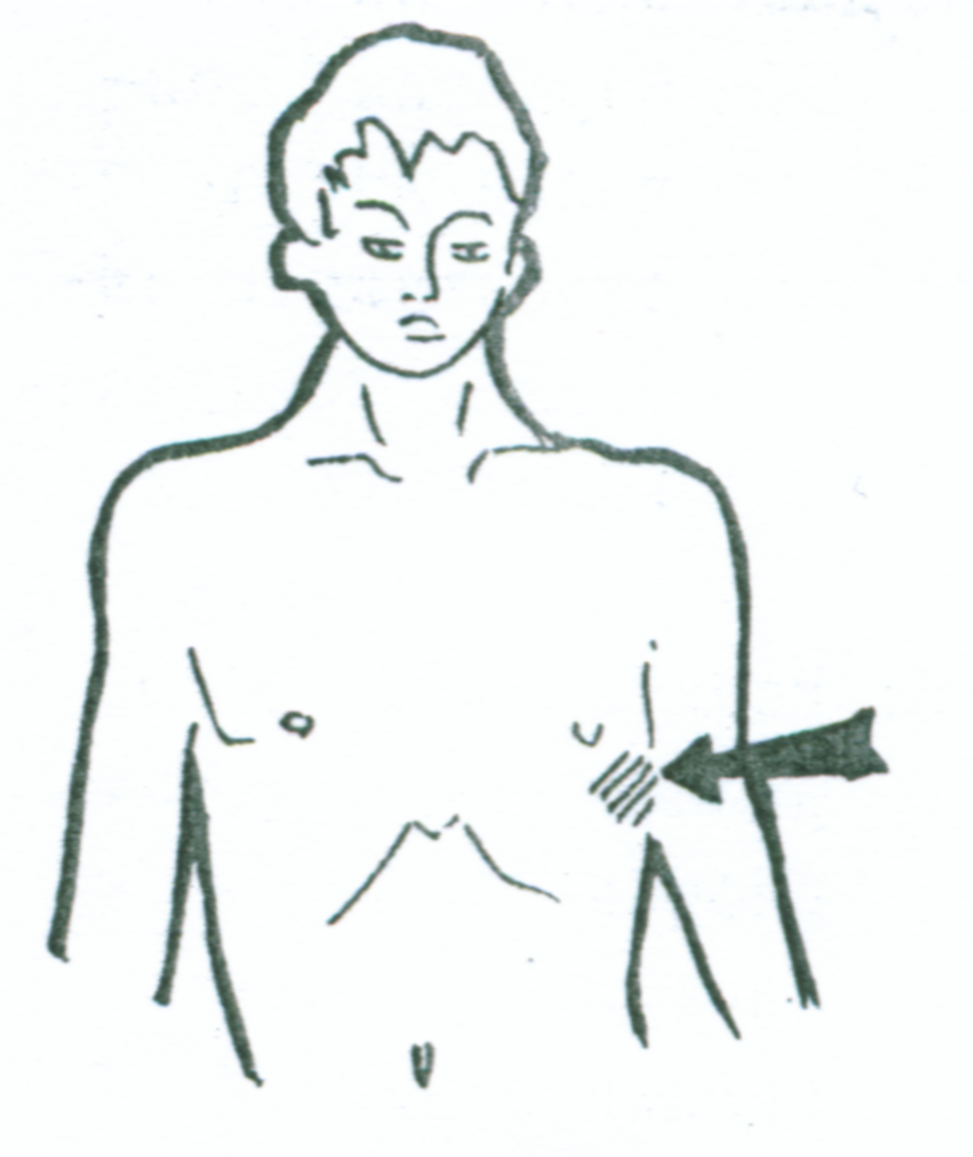

- •8.Систолическое и диастолическое “кошачье мурлыканье”. Причины симптома и методика определения.

- •Вопрос 1. История перкуссии, как метода физикального обследования пациента.

- •Вопрос 2. Физическое обоснование перкуссии.

- •Вопрос 3. Методика и техника перкуссии.

- •Вопрос 4. Топография органов грудной клетки и проекция их на переднюю грудную стенку.

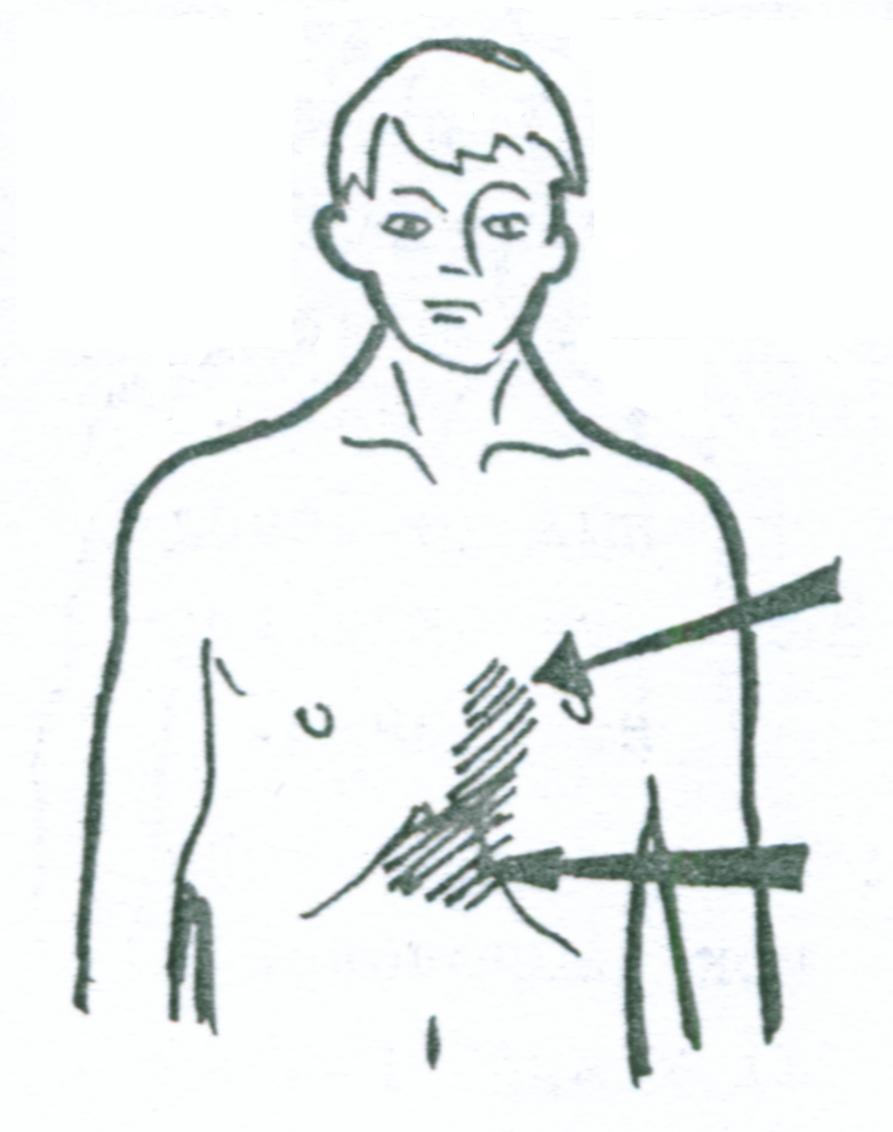

- •Вопрос 5. Правила перкуссии сердца

- •Вопрос 6. Порядок перкуссии сердца.

- •Вопрос 7. Методика определения границ отс.

- •Вопрос 8. Методика определения границ атс.

- •Вопрос 9. Методика определения ширины сосудистого пучка.

- •Вопрос 10. Методика определения правого и левого радиуса поперечника сердца.

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •Вопрос 1. Методика определения границ сердечно-сосудистого контура.

- •Вопрос 2. Методика определения «талии» и конфигурации сердца.

- •Вопрос 3. Перкуторная диагностика гипертрофии миокарда левого желудочка.

- •Вопрос 4. Перкуторная диагностика дилатации левого желудочка.

- •Вопрос 5. Перкуторная диагностика дилатации левого предсердия.

- •Вопрос 6. Перкуторная диагностика дилатации правого желудочка..

- •Вопрос 7. Перкуторная диагностика гидроперикарда.

- •Вопрос 8. Изменение данных перкуссии сосудистого пучка в патологии

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Вопрос 1. Кинематика сердца. Фазы систолы и диастолы.

- •Вопрос 2. Компоненты I и II тонов, механизм возникновения III и IV тонов.

- •Вопрос 3. Причины усиления и ослабления тонов сердца. Причины усиления и ослабления I тона.

- •Вопрос 4. Причины ослабления и усиления (акцент) II тона.

- •Вопрос 5. Расщепление, раздвоение тонов сердца.

- •Вопрос 6. Трехчленные ритмы. Ритм галопа, его разновидности. Причины возникновения.

- •Вопрос 7. Трехчленный ритм «перепела». Причины возникновения.

- •Вопрос 8. Проекция клапанов на переднюю грудную стенку, точки выслушивания клапанов сердца.

- •Вопрос 9. Методика аускультации сердца по правилу «солнышка», отличия I и II тонов, характеристика III, IV тонов при аускультации.

- •Вопрос 10. Характеристика аускультативной картины сердца у здорового человека.

- •Работа на занятии:

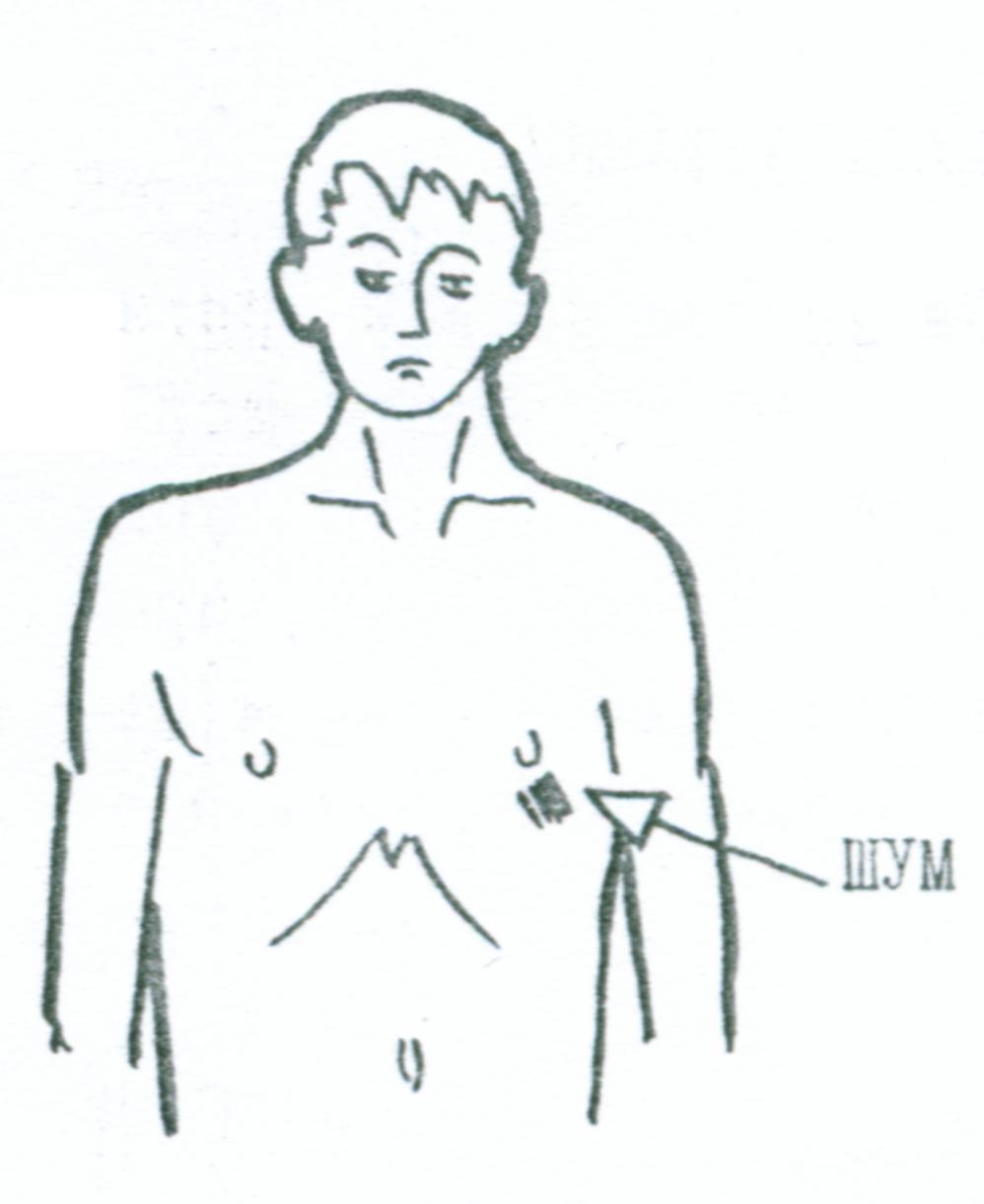

- •Вопрос 1. Определение шумов сердца. Гемодинамические механизмы возникновения шумов в сердце.

- •Вопрос 2. Классификация шумов сердца. Характеристика при аускультации.

- •Вопрос 3. Органические шумы сердца. Механизм возникновения.

- •Вопрос 4. Характеристика систолического шума при митральной регургитации.

- •Вопрос 5. Характеристика систолического шума при аортальном стенозе.

- •Вопрос 6. Характеристика диастолического шума при митральном стенозе.

- •Вопрос 7. Характеристика диастолического шума при аортальной регургитации.

- •Вопрос 8. Шум трения перикарда, характеристика, особенности аускультации.

- •Вопрос 9. Функциональные шумы, причины, классификация, особенности аускультации, характеристика.

- •Вопрос 10. Шумы относительной недостаточности клапанов.

- •Вопрос 11. Функциональная аускультация. Дифференциальная диагностика шумов.

- •Работа на занятии:

- •Работа на занятии:

- •Вопрос 1. Последовательность осмотра и пальпации артерий, перечень характеристик получаемых при исследовании артерий.

- •Вопрос 2. Пульс на лучевых артериях, его свойства: симметричность величины, ритм, частота, напряжение, наполнение, высота, форма.

- •Вопрос 3. Значение свойств пульса на лучевых артериях при патологии.

- •Вопрос 4. Свойства сосудистой стенки, ее изменение в патологии.

- •Вопрос 5. Понятие об артериальном давлении, физиологические основы его возникновения.

- •Вопрос 6. Среднее, пульсовое, основное и случайное артериальное давление.

- •Вопрос 7. Принцип метода измерения артериального давления.

- •Вопрос 9. Методика непрямого измерения артериального давления.

- •Вопрос 10. Значение самоконтроля артериального давления, измерение артериального давления на дому.

- •Вопрос 11. Мониторирование артериального давления, значения нормы, показания для проведения.

- •Работа на занятии:

- •I. Раздел по проблеме недостаточности митрального клапана (синдром митральной регургитации)

- •II. Раздел по проблеме стеноза митрального отверстия ( синдром митральной обструкции ).

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Осмотр и пальпация

- •Раздел по проблеме недостаточности аортального клапана (синдром аортальной регургитации)

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •Эталон правильного ответа

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •4.5. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.6. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Вопрос 1. Анатомо-функциональные особенности кровоснабжение миокарда.

- •Вопрос 2. Патоморфология атеросклеротического поражения сосудов.

- •Вопрос 3. Определение ибс.

- •Вопрос 4. Определение и патогенез синдрома стабильной стенокардии напряжения.

- •Вопрос 5. Значение анамнеза для выявления факторов риска атеросклротического поражения коронарных сосудов.

- •Вопрос 6. Особенности болевого синдрома при стабильной стенокардии напряжения.

- •Вопрос 7. Дифференциальная диагностика с другими клиническими состояниями, проявляющиеся болью в грудной клетке.

- •Вопрос 8. Значение физиального обследования сердечно-сосудистой системы у больных ибс.

- •Вопрос 9. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики при синдроме стенокардии напряжения.

- •Вопрос 10. Функциональные классы при стабильной стенокардии напряжения.

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.6. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Вопрос 1. Определение окс, нс и им.

- •Вопрос 2. Патоморфологию и патогенез нс и им.

- •Вопрос 3. Классификацию нс по e. Braunwald .

- •Вопрос 4. Особенности клинических проявлений различных форм нс.

- •Вопрос 5. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики нс.

- •Вопрос 6. .Классификация им.

- •Вопрос 7. Симптоматология им.

- •Вопрос 8. Лабораторная и инструментальная диагностика им.

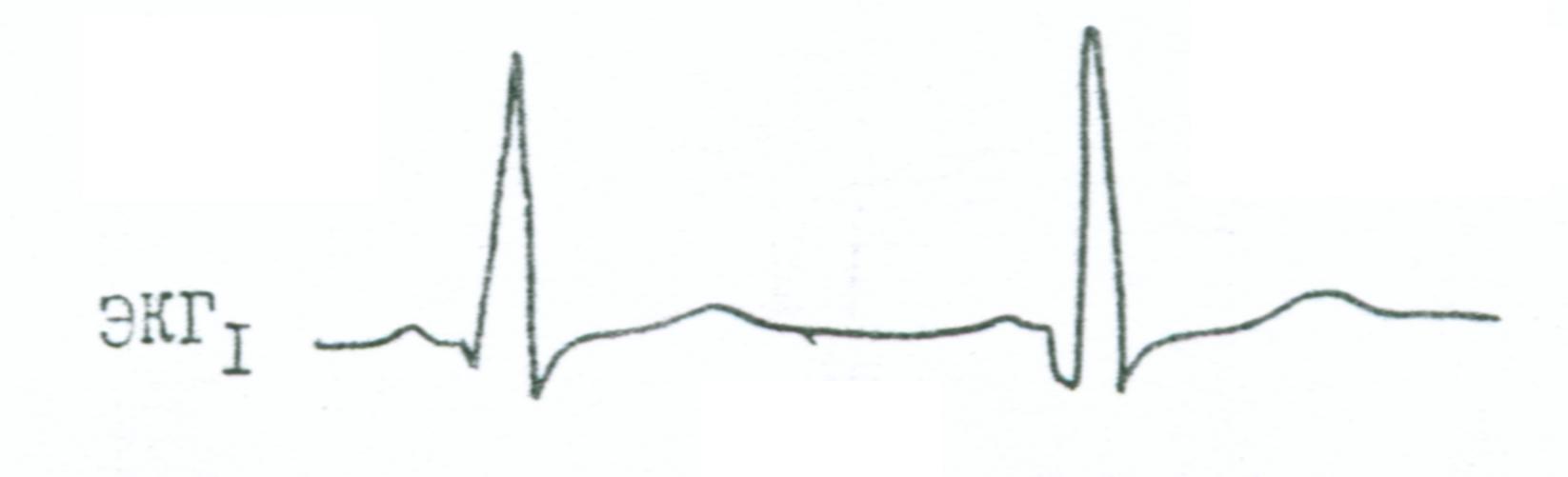

- •Экг диагностика

- •Инфаркт миокарда без зубца q

- •Эхокардиография

- •Вопрос 9. Первая догоспитальная помощь при подозрении на окс.

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Вопрос 1. Виды недостаточности кровообращения.

- •Вопрос 2. Причины и клиника острой левожелудочковой недостаточности.

- •Вопрос 3. Причины, клиника острой правожелудочковой недостаточности.

- •Вопрос 4. Лабораторно-инструментальная диагностика при синдроме осн.

- •Вопрос 5. Определение хронической сердечной недостаточности. Причины хронической сердечной недостаточности.

- •Вопрос 6. Хроническая сердечная недостаточность. Жалобы, данные объективного обследования.

- •Вопрос 7. Классификация хронической сердечной недостаточности по стадиям и функциональным классам

- •Вопрос 8. Патогенез хронической сердечной недостаточности.

- •Вопрос 9. Лабораторная и инструментальная диагностика при синдроме хсн.

- •Вопрос 10. Сосудистая недостаточность. Разновидности, краткая характеристика.

- •Работа на занятии:

- •4.5. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.6. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •4.1. Цель самоподготовки:

- •4.3 Базисные разделы для повторения, полученные студентом на смежных дисциплинах:

- •Принцип эхокардиографии.

- •Основные методики эхокардиографии, их диагностические возможности.

- •Основные эхокардиографические показатели структуры сердца.

- •Основные эхокардиографические показатели общей и центральной гемодинамики.

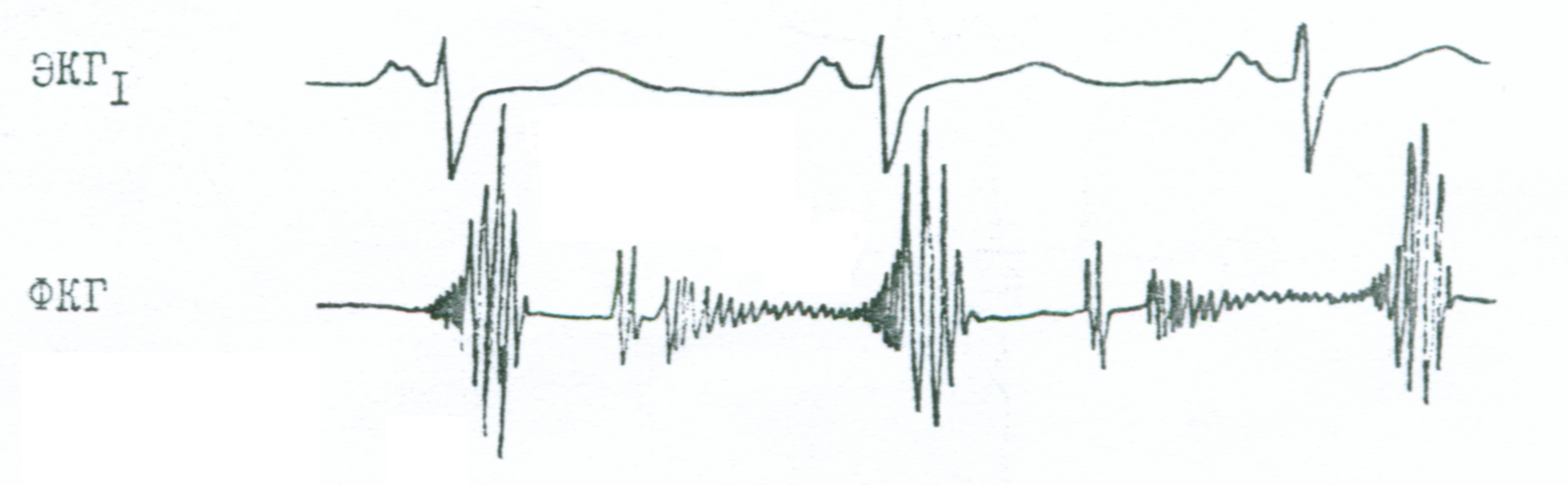

- •Принцип фонокардиографии.

- •Фонокардиографическая характеристика тонов сердца.

- •Фонокардиографическая характеристика шумов в сердце.

- •Принцип импедансометрической диагностики гемодинамики. Реокардиография.

- •Основные реокардиографические показатели гемодинамики.

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Блок занятий по нефрологии

- •Тестовый контроль

- •Вопрос 1. Анатомические особенности почек.

- •Вопрос 2. Строение и функция нефрона.

- •Вопрос 3. Функции почек.

- •Вопрос 4. Основные жалобы больных с заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 5. Факторы, предшествующие заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 6. Данные осмотра больных с заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 7. Особенности почечных отеков и их отличие от отеков другого происхождения.

- •Вопрос 8. Симптом сотрясения поясничной области и его патогенетическое значение.

- •Вопрос 9. Перкуссия мочевого пузыря. Диагностическое значение.

- •Вопрос 10. Проникающая пальпация мочеточниковых и почечных точек. Диагностическое значение.

- •Вопрос 11. Методика пальпации почек. Понятие об опущении, смещении, увеличении и почек.

- •Работа на занятии:

- •Тестовый контроль

- •Вопрос 1. Общий анализ мочи: особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 2. Анализ мочи по Нечипоренко: особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 3. Анализ мочи по Зимницкому, особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 4. Бактериоскопическое и бактериологические методы исследования мочи. Особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 6. Ультразвуковая диагностика в нефрологии. Особенности метода, показания для исследования, критерии нормы. Диагностическое значение.

- •Работа на занятии:

- •Тестовый контроль

- •Вопрос 1. Перечислить проявления мочевого синдрома.

- •Вопрос 2. Раскрыть патогенез почечных отеков.

- •Вопрос 3. Понятие о нефротическом синдроме, его основных проявлениях, патогенез, клиническое проявление.

- •Вопрос 4. Почечная артериальная гипертензия – как форма симптоматической артериальной гипертензии. Патогенез. Клинические, лабораторно-инструментальные особенности почечной артериальной гипертензии.

- •Вопрос 5. Патогенез почечной эклампсии. Клинические проявления.

- •Вопрос 6. Опн. Патогенез, клиника, стадии опн.

- •Вопрос 7. Хпн. Патогенез, клиника, стадии хпн.

- •Работа на занятии:

- •Тестовый контроль

- •Вопрос 1. Что понимается под острым гломерулонефритом, какие заболевания ему предшествуют.

- •Вопрос 2. Синдромный диагноз при остром гломерулонефрите. Данные объективного обследования.

- •Вопрос 3. Лабораторно-инструментальная диагностика при остром гломерулонефрите.

- •Вопрос 4. Клинические варианты хронического гломерулонефрита. Особенности мочевого синдрома в зависимости от клинического варианта хронического гломерулонефрита.

- •Вопрос 5. Значение лабораторных и инструментальных методов исследования при хроническом гломерулонефрите.

- •Вопрос 6. Что понимается под острым пиелонефритом. Жалобы, данные объективного обследования. Синдромный диагноз.

- •Работа на занятии:

- •Блок эндокринологии

- •Вопрос 1. Какие железы входят в эндокринную систему, понятие о гипоталямо-гипофизарной оси.

- •Вопрос 2. Жалобы, объективное обследование пациентов с гиперфункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 3. Объективное обследование пациентов с гиперфункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 4. Жалобы, объективное обследование пациентов с гипофункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 5. Лабораторная и инструментальная диагностика при поражении щитовидной железы. Классификация тиреотоксикоза по лабораторным данным, по степени тяжести.

- •Классификация тиреотоксикоза по лабораторным данным

- •Клиническая оценка степени тяжести тиреотоксикоза

- •Вопрос 6. Жалобы, особенности анамнеза у пациентов с нарушенной функцией поджелудочной железы.

- •Вопрос 7. Объективное обследование пациентов с нарушенной функцией поджелудочной железы.

- •Вопрос 8. Лабораторная и инструментальная диагностика сахарного диабета.

- •Вопрос 9. Гипогликемическое состояние. Неотложная помощь.

- •Вопрос 10. Гипергликемическая кома. Неотложная помощь.

- •Работа на занятии:

- •Блок занятий по гематологии

- •4.Самоподготовка к занятию.

- •5. Вопрос 1. Анатомо-физиологические особенности системы крови.

- •7. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •8.Тестовое задание

- •4.1 Самоподготовка к занятию.

- •4.2 Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.3 Обучающие ситуационные задачи по теме:

- •5.0 Рекомендованная литература: обязательная, дополнительная, блок информации разработанной на кафедре

- •Самоподготовка к занятию.

- •Вопрос 1. Анатомо-физиологические особенности системы крови.

- •Вопрос 6. Особенности общеанемического, сидеропенического и геморрагического синдромов.

- •Вопрос 7. Особенности в12 дефицитного синдрома.

- •Вопрос 9. Пролиферативные синдромы при гемобастозах

- •Лейкозы:

- •Вопрос 8. Лабораторная диагностика заболеваний системы крови

- •Общеклинические исследования периферическая кровь взрослого человека

- •Блок итоговых занятий

- •Вопрос 1.Разделы терапевтической истории болезни.

- •Вопрос 2. Основные принципы сбора анамнеза.

- •Вопрос 3. Основные принципы физикального обследования.

- •Вопрос 4. Требования к написанию раздела истории болезни - лабораторные и инструментальные исследования .

- •Вопрос 5. Понятие о синдроме.

- •Вопрос 6. Понятие об основном заболевании, сопутствующем заболевании, фоновом заболевании, осложнениях основного заболевания.

- •Билет №1

- •Работа на занятии:

4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

1. Схематично изобразить нарушение гемодинамики и структурной перестройки камер сердца при недостаточности митрального клапана и стенозе левого атрио-вентрикулярного отверстия.

Нарисовать конфигурации сердца при указанных пороках с указанием измененных отделов сердца.

Обозначить главные (основные) клинические признаки (жалобы, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) в верификации синдромов: а) митральной регургитации; б) митральной обструкции.

4.6. Обучающие ситуационные задачи:

В отделение поступил больной С., 32 лет, слесарь.

ЖАЛОБЫ. На одышку в покое, усиливающуюся при физическом напряжении, на приступы удушья по ночам;

на кашель с мокротой, в которой имеются прожилки крови;

на боли в области верхушки сердца без иррадиации, не купирующиеся после приема нитроглицерина;

на отеки ног.

АНАМНЕЗ. В детстве часто болел ангинами. В 16-летнем возрасте появились боли и припухлость суставов, высокая температура. Лечился в стационаре в течение 2 месяцев.

Через 4 года появилась одышка, сначала при физическом напряжении, а затем через 3 года и в покое, боли в области сердца. Два года назад впервые заметил появление иногда отеков ног, беспокоил кашель, вдруг иногда кровохарканье. Один месяц назад состояние ухудшилось после насморка и кашля через 1 неделю: появились приступы удушья по ночам, усилилась одышка и отеки ног.

ОСМОТР. Состояние средней тяжести. Положение в постели с приподнятым головным концом.

Отмечаются значительный акроцианоз, отеки голеней и стоп.

Набухание шейных вен, увеличение печени. Выявлен также правосторонний гидроторакс (клинически). Имеется сердечный толчок, диастолическое дрожание на верхушке.

4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

1. Какая наиболее вероятная причина заболевания?

Коронарная недостаточность

Поражение сердца ревматической этиологии

Синдром артериальной гипертензии

С каким аускультативным феноменом ассоциирует диастолическое дрожание в месте верхушечного толчка?

Систолический шум

Диастолический шум

Шум трения перикарда

Определите ведущий клинический синдром возможного поражения митрального клапана?

Митральная обструкция

Митральная регургитация

Ситуационные задачи и тесты.

П

Осмотр и пальпация

Верхушечный толчок хорошо виден на глаз, при пальпации усиленный, разлитой, смещенный до передней аксиллярной линии в VI межреберье. Сердечный толчок и эпигастральная пульсация не выявляются.

ризнаки, какого синдрома имеются у больного в ситуации?

Гипертрофия левого желудочка без его

дилатации

Значительная дилатация левого желудочка.

Гипертрофия его не выявляется

Гипертрофия и значительная дилатация

левого желудочка

Гипертрофия и дилатация правого

желудочка

Гипертрофия и дилатация левого и

правого желудочков

2

Осмотр сердца

Видны на глаз сердечный толчок и

эпигастральная пульсация. Верхушечный

толчок не определяется. . Признаки, какого с большей вероятностью

синдрома, если у больного следующая

ситуация?

. Признаки, какого с большей вероятностью

синдрома, если у больного следующая

ситуация?

Верхушечный толчок расположен в V

межреберье на 1 см кнутри от левой

срединно-ключичной линии, обычный. В

области абсолютной тупости сердца и

эпигастрии определяется усиленная и

разлитая пульсация.

Пальпация

Гипертрофия левого желудочка без его

дилатации

Значительная дилатация левого желудочка.

Гипертрофия его не выявляется

Гипертрофия и значительная дилатация

левого желудочка

Гипертрофия и дилатация правого

желудочка

Гипертрофия и дилатация левого и

правого желудочков

3. При каком синдроме может быть?

Аускультация

На верхушке выслушивается сразу после

ослабленного I тона

систолический шум убывающего характера,

занимающий 2/3 систолы и проводящийся

в левую подмышечную область.

Верхушка

Митральный стеноз

Недостаточность митрального клапана

Аортальный стеноз

Недостаточность клапана аорты

Недостаточность трехстворчатого

клапана

При каком синдроме может быть?

Аускультация

На верхушке выслушивается диастолический

шум, начинающийся через небольшой

интервал после II тона,

убывающего характера, продолжающийся

всю диастолу. Шум имеет пресистолическое

усиление, никуда не проводится. Есть

пальпаторное диастолическое дрожание.

Митральный стеноз

Недостаточность митрального клапана

Аортальный стеноз

Недостаточность клапана аорты

Эталоны правильного ответа на тесты: 1. В, 2. Г, 3. Б, 4. А.

4.8. Рекомендованная литература: обязательная, дополнительная, блок информации разработанной на кафедре

Основная литература:

1.Лекционный материал.

2.Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней: учебник для вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2007, 848 с.

Дополнительная литература:

1.Атлас. Пропедевтика внутренних болезней. Под редакцией Регинова И.М., перевод с английского. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2003, 701 с.

2.Гребцова Н.Н. Пропедевтика в терапии: учебное пособие. М.: Эксмо, 2008. – 512 с.

3. Ивашкин В.Т., Султанов В.К., Драпкина О.М. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум. М.: Литтера; 2007, 569 с.

4.Струтынский А.В., Баранов А.П., Ройтберг Г.Е., Гапоненков Ю.П. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. М.: МЕДпресс-информ; 2004, 304 с.

5.Типовые тестовые задания для итоговой государственной аттестации выпускников высших медицинских учебных заведений по специальности 060101 (040100) “Лечебное дело”. В 2-х частях. Москва. 2006.

6.Руководство по клиническому обследованию больного. Пер. с англ. / Под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова, В.Т. Ивашкина, Н.А. Мухина.- М.: "ГЭОТАР-Медиа", 2007.- 648 с.

7.Чучалин А.Г. Основы клинической диагностики. Изд. 2-е, перераб. и доп. / А.Г. Чучалин, Е.В. Бобков.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 584 с.

5 Работа на занятии:

5.1. План занятий

-Организационные вопросы – 2 мин.

- Мотивация - 3мин

-Проверка исходного уровня знаний – 10 мин.

- Коррекция исходного уровня знаний – 5 мин.

- Опрос студентов с использованием контрольных вопросов – 25 мин.

- Разбор тематического больного Преподаватель осматривает область сердца и прилежащих к нему области на студенте или больном без патологии со стороны сердечно-сосудистой системы - 25 мин.

- Решение ситуационных задач - 20 мин.

- Самостоятельная работа студентов в палате - 30 мин.

- Итоговый контроль – тестирование – 10 мин.

- Подведение итогов - 5 мин.

5.2. Место проведения занятия

Учебная комната и палата

5.3.Оснащение и время проведения занятий

тематические больные

стетоскоп

УИРС

список вопросов для проверки исходных знаний студентов

список тестовых вопросов, ситуационных задач

таблицы

схемы

лекционный материал в электронном варианте

5.4. Форма отчетности (заключение, доклад студента, тестирование)

- устный ответ студента при опросе, оцениваемый преподавателем

- результаты тестирования

- результат решения ситуационных задач

- результаты исследования сердечно-сосудистой системы пациента

Методическая разработка для студентов 3 курса лечебного факультета (семестр 5) составлена доцентом кафедры пропедевтики внутренних болезней (В.Е. Владимирским)

Схема методической разработки для студентов

(3 курса лечебного факультета)

1. Тема занятия. симптоматология синдромов поражения аортального клапана (аортальные пороки сердца).

2. Значение данной темы. Болезни, при которых происходит поражение структуры аортального клапана, являются довольно частыми среди приобретенных пороков сердца. В последние годы больше встречаются не воспалительные (дегенеративные) изменения анатомии аортального клапана, а также воспалительные – инфекционный эндокардит с разрушением полулуний клапана. В будущей практической деятельности врача - терапевта знания по диагностике аортальных пороков сердца очень актуальны.

3. Цель занятия Студент на основании материала данной методической рекомендации должен знать анатомию и функцию аортального клапана в норме и при его поражении с синдромами регургитации и обструкции (структурно-функциональную перестройку гемодинамики с обоснованием каждого возможного симптома, входящего в синдром. Уметь выбрать правильные решения ситуационной и тестовых заданий.

Перечисленные результаты освоения образовательной программы являются основой для формирования следующие общекультурные компетенциями (ОК):

способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-1);

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых нор-:, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (ОК-8).

Профессиональные компетенции (ПК):

общепрофессиональные:

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками (ПК-1);

способностью и готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения соответствующий физико-химический и математический аппарат (ПК-2);

способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3);

способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного материала, написать медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного (ПК-5);

способностью и готовностью проводить патофизиологический анализ клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп (ПК-6);

в диагностической деятельности:

способностью и готовностью к постановке диагноза на основании результатов биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом (ПК-15);

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-16);

способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать закономерности функционирования различных органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-17);

способностью и готовностью анализировать и интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно- половым группам пациентов с учетом их физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно-профилатической деятельности, провести диагностику физиологической беременности, участвовать в проведении судебно-медицинской экспертизы (ПК-18);

в научно-исследовательской деятельности:

способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31);

4. Самоподготовка к занятию:

4.1. Цель самоподготовки:

Цель. Студент на основании материала данной методической разработки должен знать анатомию и физиологию аортального клапана в норме и его поражении при синдромах регургитации и обструкции (структурно-функциональную перестройку гемодинамики) с объяснением механизмов каждого возможного симптома, входящего в синдром). Уметь выбирать правильные решения тестовых ситуационных задач.

4.2. Работа с методической разработкой кафедры по теме занятия включает знакомство с контрольными вопросами и краткими ответами на них, решение тестовых заданий.

4.3. Базисные разделы для повторения, полученные студентом на смежных дисциплинах: Базисные разделы для повторения, полученные студентом на смежных дисциплинах.

Структура и функция аортального клапана (см. краткий текст)

Аортальный клапан состоит из трех створок: правая коронарная, левая коронарная и некоронарная. Во время диастолы створки смыкаются по наружным краям, прогибаясь в сторону левого желудочка (ЛЖ) и перекрывают аортальное отверстие, не пуская кровь из аорты в левый желудочек. Во время систолы створки, открываясь, движутся в сторону аорты и прижимаются к ее стенкам в синусе Вальсальвы, которые образованы расширяющейся у своего основания аортой. Кровь под высоким давлением свободно изгоняется из ЛЖ в аорту.

Из правого и левого коронарных синусов берут начало правая и левая коронарные артерии, обеспечивающие кровоснабжение миокарда сердца. Ширина аорты в области ее основания 3-4 см.

Вопросы для повторения и изучения при подготовке к занятию.

Разделы для повторения, полученные ранее по дисциплине пропедевтика внутренних болезней:

Анамнез больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Основные жалобы и их патогенез. Общий осмотр. Осмотр и пальпация области сердца.

Перкуссия нормального сердца.

Аускультация сердца. Тоны сердца. Шумы сердца

4.4. Вопросы для повторения и изучения при подготовке к занятию.