- •3 Раздел умк. Методические разработки для студентов (в том числе для внеаудиторной самостоятельной работы) Блок занятий по общему разделу

- •Самоподготовка к занятию:

- •Вопрос 1. Значение основных разделов анамнеза для диагностики.

- •Вопрос 2. Схема последовательности собирания анамнеза.

- •Вопрос 3. Активные и «пассивные» жалобы.

- •Вопрос 4. Значение анамнеза болезни

- •Вопрос 5. Опрос по системам.

- •Система пищеварения

- •Система мочеотделения

- •Эндокринная система

- •Система крови

- •Вопрос 6. Основные вопросы при расспросе истории жизни.

- •7. Этические аспекты расспроса больного

- •Обучающие ситуационные задачи по теме

- •Блок занятий по обследованию и частной патологии системы кровообращения

- •1.Круги кровообращения и топографические линии грудной клетки.

- •2.Характеристика и причина болей в области сердца.

- •3.Причины и особенности одышки у больных с заболеванием сердца.

- •4.Характеристика сердцебиения, перебоев в работе сердца, кашля, кровохарканья.

- •5.На какие вопросы следует обратить внимание при сборе анамнеза болезни и жизни.

- •6.Особенности положения больных, изменение окраски кожи и видимых слизистых, локализация и характеристика отеков.

- •7.Методика определения верхушечного толчка, свойства верхушечного толчка и причины изменений.

- •8.Систолическое и диастолическое “кошачье мурлыканье”. Причины симптома и методика определения.

- •Вопрос 1. История перкуссии, как метода физикального обследования пациента.

- •Вопрос 2. Физическое обоснование перкуссии.

- •Вопрос 3. Методика и техника перкуссии.

- •Вопрос 4. Топография органов грудной клетки и проекция их на переднюю грудную стенку.

- •Вопрос 5. Правила перкуссии сердца

- •Вопрос 6. Порядок перкуссии сердца.

- •Вопрос 7. Методика определения границ отс.

- •Вопрос 8. Методика определения границ атс.

- •Вопрос 9. Методика определения ширины сосудистого пучка.

- •Вопрос 10. Методика определения правого и левого радиуса поперечника сердца.

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •Вопрос 1. Методика определения границ сердечно-сосудистого контура.

- •Вопрос 2. Методика определения «талии» и конфигурации сердца.

- •Вопрос 3. Перкуторная диагностика гипертрофии миокарда левого желудочка.

- •Вопрос 4. Перкуторная диагностика дилатации левого желудочка.

- •Вопрос 5. Перкуторная диагностика дилатации левого предсердия.

- •Вопрос 6. Перкуторная диагностика дилатации правого желудочка..

- •Вопрос 7. Перкуторная диагностика гидроперикарда.

- •Вопрос 8. Изменение данных перкуссии сосудистого пучка в патологии

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Вопрос 1. Кинематика сердца. Фазы систолы и диастолы.

- •Вопрос 2. Компоненты I и II тонов, механизм возникновения III и IV тонов.

- •Вопрос 3. Причины усиления и ослабления тонов сердца. Причины усиления и ослабления I тона.

- •Вопрос 4. Причины ослабления и усиления (акцент) II тона.

- •Вопрос 5. Расщепление, раздвоение тонов сердца.

- •Вопрос 6. Трехчленные ритмы. Ритм галопа, его разновидности. Причины возникновения.

- •Вопрос 7. Трехчленный ритм «перепела». Причины возникновения.

- •Вопрос 8. Проекция клапанов на переднюю грудную стенку, точки выслушивания клапанов сердца.

- •Вопрос 9. Методика аускультации сердца по правилу «солнышка», отличия I и II тонов, характеристика III, IV тонов при аускультации.

- •Вопрос 10. Характеристика аускультативной картины сердца у здорового человека.

- •Работа на занятии:

- •Вопрос 1. Определение шумов сердца. Гемодинамические механизмы возникновения шумов в сердце.

- •Вопрос 2. Классификация шумов сердца. Характеристика при аускультации.

- •Вопрос 3. Органические шумы сердца. Механизм возникновения.

- •Вопрос 4. Характеристика систолического шума при митральной регургитации.

- •Вопрос 5. Характеристика систолического шума при аортальном стенозе.

- •Вопрос 6. Характеристика диастолического шума при митральном стенозе.

- •Вопрос 7. Характеристика диастолического шума при аортальной регургитации.

- •Вопрос 8. Шум трения перикарда, характеристика, особенности аускультации.

- •Вопрос 9. Функциональные шумы, причины, классификация, особенности аускультации, характеристика.

- •Вопрос 10. Шумы относительной недостаточности клапанов.

- •Вопрос 11. Функциональная аускультация. Дифференциальная диагностика шумов.

- •Работа на занятии:

- •Работа на занятии:

- •Вопрос 1. Последовательность осмотра и пальпации артерий, перечень характеристик получаемых при исследовании артерий.

- •Вопрос 2. Пульс на лучевых артериях, его свойства: симметричность величины, ритм, частота, напряжение, наполнение, высота, форма.

- •Вопрос 3. Значение свойств пульса на лучевых артериях при патологии.

- •Вопрос 4. Свойства сосудистой стенки, ее изменение в патологии.

- •Вопрос 5. Понятие об артериальном давлении, физиологические основы его возникновения.

- •Вопрос 6. Среднее, пульсовое, основное и случайное артериальное давление.

- •Вопрос 7. Принцип метода измерения артериального давления.

- •Вопрос 9. Методика непрямого измерения артериального давления.

- •Вопрос 10. Значение самоконтроля артериального давления, измерение артериального давления на дому.

- •Вопрос 11. Мониторирование артериального давления, значения нормы, показания для проведения.

- •Работа на занятии:

- •I. Раздел по проблеме недостаточности митрального клапана (синдром митральной регургитации)

- •II. Раздел по проблеме стеноза митрального отверстия ( синдром митральной обструкции ).

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Осмотр и пальпация

- •Раздел по проблеме недостаточности аортального клапана (синдром аортальной регургитации)

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •Эталон правильного ответа

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •4.5. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.6. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Вопрос 1. Анатомо-функциональные особенности кровоснабжение миокарда.

- •Вопрос 2. Патоморфология атеросклеротического поражения сосудов.

- •Вопрос 3. Определение ибс.

- •Вопрос 4. Определение и патогенез синдрома стабильной стенокардии напряжения.

- •Вопрос 5. Значение анамнеза для выявления факторов риска атеросклротического поражения коронарных сосудов.

- •Вопрос 6. Особенности болевого синдрома при стабильной стенокардии напряжения.

- •Вопрос 7. Дифференциальная диагностика с другими клиническими состояниями, проявляющиеся болью в грудной клетке.

- •Вопрос 8. Значение физиального обследования сердечно-сосудистой системы у больных ибс.

- •Вопрос 9. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики при синдроме стенокардии напряжения.

- •Вопрос 10. Функциональные классы при стабильной стенокардии напряжения.

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.6. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Вопрос 1. Определение окс, нс и им.

- •Вопрос 2. Патоморфологию и патогенез нс и им.

- •Вопрос 3. Классификацию нс по e. Braunwald .

- •Вопрос 4. Особенности клинических проявлений различных форм нс.

- •Вопрос 5. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики нс.

- •Вопрос 6. .Классификация им.

- •Вопрос 7. Симптоматология им.

- •Вопрос 8. Лабораторная и инструментальная диагностика им.

- •Экг диагностика

- •Инфаркт миокарда без зубца q

- •Эхокардиография

- •Вопрос 9. Первая догоспитальная помощь при подозрении на окс.

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Вопрос 1. Виды недостаточности кровообращения.

- •Вопрос 2. Причины и клиника острой левожелудочковой недостаточности.

- •Вопрос 3. Причины, клиника острой правожелудочковой недостаточности.

- •Вопрос 4. Лабораторно-инструментальная диагностика при синдроме осн.

- •Вопрос 5. Определение хронической сердечной недостаточности. Причины хронической сердечной недостаточности.

- •Вопрос 6. Хроническая сердечная недостаточность. Жалобы, данные объективного обследования.

- •Вопрос 7. Классификация хронической сердечной недостаточности по стадиям и функциональным классам

- •Вопрос 8. Патогенез хронической сердечной недостаточности.

- •Вопрос 9. Лабораторная и инструментальная диагностика при синдроме хсн.

- •Вопрос 10. Сосудистая недостаточность. Разновидности, краткая характеристика.

- •Работа на занятии:

- •4.5. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.6. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •4.1. Цель самоподготовки:

- •4.3 Базисные разделы для повторения, полученные студентом на смежных дисциплинах:

- •Принцип эхокардиографии.

- •Основные методики эхокардиографии, их диагностические возможности.

- •Основные эхокардиографические показатели структуры сердца.

- •Основные эхокардиографические показатели общей и центральной гемодинамики.

- •Принцип фонокардиографии.

- •Фонокардиографическая характеристика тонов сердца.

- •Фонокардиографическая характеристика шумов в сердце.

- •Принцип импедансометрической диагностики гемодинамики. Реокардиография.

- •Основные реокардиографические показатели гемодинамики.

- •4.5. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.6. Обучающие ситуационные задачи:

- •4.7. Тестовые вопросы для самоконтроля подготовки к занятию

- •Блок занятий по нефрологии

- •Тестовый контроль

- •Вопрос 1. Анатомические особенности почек.

- •Вопрос 2. Строение и функция нефрона.

- •Вопрос 3. Функции почек.

- •Вопрос 4. Основные жалобы больных с заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 5. Факторы, предшествующие заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 6. Данные осмотра больных с заболеванием почек и мочевыводящих путей.

- •Вопрос 7. Особенности почечных отеков и их отличие от отеков другого происхождения.

- •Вопрос 8. Симптом сотрясения поясничной области и его патогенетическое значение.

- •Вопрос 9. Перкуссия мочевого пузыря. Диагностическое значение.

- •Вопрос 10. Проникающая пальпация мочеточниковых и почечных точек. Диагностическое значение.

- •Вопрос 11. Методика пальпации почек. Понятие об опущении, смещении, увеличении и почек.

- •Работа на занятии:

- •Тестовый контроль

- •Вопрос 1. Общий анализ мочи: особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 2. Анализ мочи по Нечипоренко: особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 3. Анализ мочи по Зимницкому, особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 4. Бактериоскопическое и бактериологические методы исследования мочи. Особенности проведения анализа, критерии нормы, диагностическая ценность.

- •Вопрос 6. Ультразвуковая диагностика в нефрологии. Особенности метода, показания для исследования, критерии нормы. Диагностическое значение.

- •Работа на занятии:

- •Тестовый контроль

- •Вопрос 1. Перечислить проявления мочевого синдрома.

- •Вопрос 2. Раскрыть патогенез почечных отеков.

- •Вопрос 3. Понятие о нефротическом синдроме, его основных проявлениях, патогенез, клиническое проявление.

- •Вопрос 4. Почечная артериальная гипертензия – как форма симптоматической артериальной гипертензии. Патогенез. Клинические, лабораторно-инструментальные особенности почечной артериальной гипертензии.

- •Вопрос 5. Патогенез почечной эклампсии. Клинические проявления.

- •Вопрос 6. Опн. Патогенез, клиника, стадии опн.

- •Вопрос 7. Хпн. Патогенез, клиника, стадии хпн.

- •Работа на занятии:

- •Тестовый контроль

- •Вопрос 1. Что понимается под острым гломерулонефритом, какие заболевания ему предшествуют.

- •Вопрос 2. Синдромный диагноз при остром гломерулонефрите. Данные объективного обследования.

- •Вопрос 3. Лабораторно-инструментальная диагностика при остром гломерулонефрите.

- •Вопрос 4. Клинические варианты хронического гломерулонефрита. Особенности мочевого синдрома в зависимости от клинического варианта хронического гломерулонефрита.

- •Вопрос 5. Значение лабораторных и инструментальных методов исследования при хроническом гломерулонефрите.

- •Вопрос 6. Что понимается под острым пиелонефритом. Жалобы, данные объективного обследования. Синдромный диагноз.

- •Работа на занятии:

- •Блок эндокринологии

- •Вопрос 1. Какие железы входят в эндокринную систему, понятие о гипоталямо-гипофизарной оси.

- •Вопрос 2. Жалобы, объективное обследование пациентов с гиперфункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 3. Объективное обследование пациентов с гиперфункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 4. Жалобы, объективное обследование пациентов с гипофункцией щитовидной железы.

- •Вопрос 5. Лабораторная и инструментальная диагностика при поражении щитовидной железы. Классификация тиреотоксикоза по лабораторным данным, по степени тяжести.

- •Классификация тиреотоксикоза по лабораторным данным

- •Клиническая оценка степени тяжести тиреотоксикоза

- •Вопрос 6. Жалобы, особенности анамнеза у пациентов с нарушенной функцией поджелудочной железы.

- •Вопрос 7. Объективное обследование пациентов с нарушенной функцией поджелудочной железы.

- •Вопрос 8. Лабораторная и инструментальная диагностика сахарного диабета.

- •Вопрос 9. Гипогликемическое состояние. Неотложная помощь.

- •Вопрос 10. Гипергликемическая кома. Неотложная помощь.

- •Работа на занятии:

- •Блок занятий по гематологии

- •4.Самоподготовка к занятию.

- •5. Вопрос 1. Анатомо-физиологические особенности системы крови.

- •7. Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •8.Тестовое задание

- •4.1 Самоподготовка к занятию.

- •4.2 Уирс (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента.

- •4.3 Обучающие ситуационные задачи по теме:

- •5.0 Рекомендованная литература: обязательная, дополнительная, блок информации разработанной на кафедре

- •Самоподготовка к занятию.

- •Вопрос 1. Анатомо-физиологические особенности системы крови.

- •Вопрос 6. Особенности общеанемического, сидеропенического и геморрагического синдромов.

- •Вопрос 7. Особенности в12 дефицитного синдрома.

- •Вопрос 9. Пролиферативные синдромы при гемобастозах

- •Лейкозы:

- •Вопрос 8. Лабораторная диагностика заболеваний системы крови

- •Общеклинические исследования периферическая кровь взрослого человека

- •Блок итоговых занятий

- •Вопрос 1.Разделы терапевтической истории болезни.

- •Вопрос 2. Основные принципы сбора анамнеза.

- •Вопрос 3. Основные принципы физикального обследования.

- •Вопрос 4. Требования к написанию раздела истории болезни - лабораторные и инструментальные исследования .

- •Вопрос 5. Понятие о синдроме.

- •Вопрос 6. Понятие об основном заболевании, сопутствующем заболевании, фоновом заболевании, осложнениях основного заболевания.

- •Билет №1

- •Работа на занятии:

Вопрос 10. Шумы относительной недостаточности клапанов.

Особую группу функциональных шумов представляют шумы относительной недостаточности клапанов, так как они самые частые в клинической практике настоящего времени.

Неполное закрытие (недостаточность) клапанного аппарата створками возникает в случаях расширения клапанного кольца. При этом створки клапанов сами по себе не повреждены, но из-за увеличения не в состоянии закрывать его как следует. Через образующуюся цель происходит турбулентная регургитация и образуется звук шума. Таков механизм образования систолического шума над верхушкой при относительной недостаточности митрального клапана или над основанием мечевидного отростка грудины при относительной недостаточности трикуспидального клапана.

Одна из причин относительной недостаточности – расширение полости соответствующего желудочка при миогенной его дилатации вследствие перенесенного инфаркта миокарда, миокардита, кардиомиопатии, и.т.д. Такие шумы называют неорганическими и это верно, если оценивать лишь структуру створок клапанов. Но растяжение фиброзно-мышечного кольца клапана всегда имеет тяжелый органический рубцовый или дистрофический процесс, поэтому необходимо понимать условный характер отнесения этих шумов к функциональным.

Вопрос 11. Функциональная аускультация. Дифференциальная диагностика шумов.

Под функциональной аускультацией понимают ряд приёмов, которые вызывают характерные изменения гемодинамики и скорости кровотока в камерах сердца. К указанным приемам относят изменение положения тела, физическую динамическую и изометрическую (статическая) нагрузки, фазы дыхания и т. д. Указанные воздействия оказывают влияние на приток крови к сердцу и/или отток от него, скорость кровотока через клапанные отверстия, а значит и выраженность стенотических и регургитационных шумов, возникающих в левых и правых отделах сердца.

Шум митральной недостаточности. Больший кровоток через левые отделы сердца на выдохе, чем на вдохе, иногда обусловливает усиление систолического шума на выдохе. Так же систолический шум лучше выслушивается на верхушке сердца в положении больного лежа на левом боку, так как левый желудочек приближается к месту аускультации. Характерным для шума митральной регургитации является его усиление и увеличение продолжительности при динамической физической нагрузке.

Интенсивность и продолжительность аортального систолического шума уменьшается при вмешательствах, повышающих давление в аорте, так как чем больше давление в аорте, тем меньше скорость поступления в нее крови. Такой эффект очень четко прослеживается во время выполнения изометрической физической нагрузки. Другие функциональные пробы (динамическая физическая нагрузка, глубокое дыхание, положение пациента лежа или стоя) мало изменяют характеристики этого шума.

Диастолический шум митрального стеноза в области верхушки лучше выслушивается в положении пациента лежа на левом боку, так как место образования его звука приближается к точке аускультации. Кроме того, динамическая и изометрическая физические нагрузки могут существенно увеличивать силу шума, ввиду увеличения объема крови, проходящего через камеры сердца. Шум усиливается и на выдохе по причине увеличения объема крови, походящего через левые камеры сердца.

Шум при аортальной недостаточности необходимо отыскивать в разных положениях больного. Обыкновенно указывают, что шум легче обнаружить у пациента, находящегося в положении стоя, с наклоном туловища вперед и руками скрещенными над головой. Иногда помогает прием задержки дыхания на выдохе. Диастолический шум аортальной недостаточности существенно усиливается при внезапном повышении артериального давления, чему способствует изометрическая физическая нагрузка.

УИРС (задание для обязательного письменного ответа в тетради, как итог самостоятельной работы студента):

Изобразить механизм возникновения шумов сердца.

Классификация шумов сердца (см. ответ на вопрос 2).

Написать отличительные признаки органических и функциональных шумов сердца (см. ответ на вопрос 9).

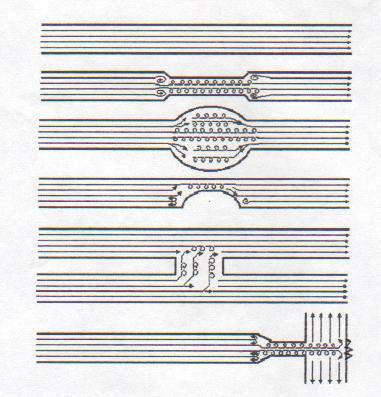

УИРС. Задание 1. Изобразить механизм возникновения шумов сердца.

а.

б.

в.

г.

д.

е.

Механизм образования звука шума (турбулентный кровоток) в камерах сердца и сосудах: а – ламинарный кровоток (бесшумный); турбулентный («шумный») кровоток: при сужении (б); при локальном расширении (в); при локальной преграде на пути течения (г); при шунтированном кровотоке (д); при эффекте бьющей струи на стенки сосуда или камеры сердца (е).

Обучающие ситуационные задачи:

Задача 1. При аускультации сердца Вы выслушали систолический, непосредственно связанный с I тоном убывающий, громкий шум на верхушке.

А). В какие области необходимо проследить проведение шума?

Б). Поражением какого клапана обусловлено возникновение этого шума?

В). Каков механизм его возникновения?

Задача 2. При выслушивании сердца Вы выслушали грубого, пилящего характера, систолический шум над всеми точками аускультации, максимум над аортой.

А). В какие дополнительные области необходимо проследить проведение шума?

Б). Поражением какого клапана обусловлено возникновение этого шума?

В). Каков механизм его возникновения?

Задача 2. При выслушивании сердца Вы выслушали грубого, пилящего характера, систолический шум над всеми точками аускультации, максимум над аортой.

А). В какие дополнительные области необходимо проследить проведение шума?

Б). Поражением какого клапана обусловлено возникновение этого шума?

В). Каковы механизмы его возникновения?

Задача 3. При аускультации молодого человека без отягощенного кардиологического анамнеза Вы выслушали короткий систолический шум на легочной артерии.

А). С наибольшей долей вероятности, какой механизм возникновения этого шума и его прогностическое значение?

Б). Необходимо ли использовать приемы функциональной аускультации в данном случае?

В). Какое инструментальное исследование необходимо рекомендовать для исключения органического характера шума?

Ответ на задачу №1:

А). В какие области необходимо проследить проведение шума? Необходимо определить проводится ли шум в подмышечную область, в V, IV, III межреберья по левому краю грудины, под нижним углом лопатки.

Б). Поражением какого клапана обусловлено возникновение этого шума? Данный шум обусловлен поражением митрального клапана.

В). Каков его возможный механизм возникновения? При патологическом неполном закрытии митрального отверстия во время систолы под действием большой разности давлений между желудочком и предсердием возникает обратный (регургитационный) ток крови. Брешь между створками митрального клапана действует как локальное сужение, при этом возникает турбулентность, вызывая систолический шум.

Ответ на задачу №2:

А). В какие дополнительные области необходимо проследить проведение шума? Необходимо провести аускультацию подключичных пространств, межлопаточного пространства, а также на задержке дыхания выслушать сосуды шеи.

Б). Поражением какого клапана обусловлено возникновение этого шума? Данный шум обусловлен поражением аортального клапана.

В). Каковы его возможные механизмы возникновения? Сращение створок аортального клапана вызывает сужение, из-за которого в систолу возникает турбулентный ток крови, следовательно шум. В механизме образования этого шума также большое значение имеет удар вибрирующей струи о стенку восходящей аорты,который формирует мощные низкочастотные колебания.

Ответ на задачу №3:

А). С наибольшей долей вероятности, какой механизм возникновения этого шума и его прогностическое значение? Учитывая отсутствие кардиологического анамнеза, молодой возраст пациента наиболее вероятен функциональный шум, возникающий из-за анатомических особенностей строения легочного ствола, что приводит к возникновению турбулентного тока крови.

Б). Необходимо ли использовать приемы функциональной аускультации в данном случае? Функциональным шумам присуща лабильность и изменяемость в плоть до исчезновения в зависимости от положения пациента, уровня физической нагрузки. В данном случае необходимо провести аускультацию в различных положениях пациента (сидя, лежа, стоя), а также после физической нагрузки.

В). Какое инструментальное исследование необходимо рекомендовать для исключения органического характера шума? Эхокардиографическое исследование сердца.

Рекомендованная литература:

Основная литература:

Лекционный материал.

Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней: учебник для вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2007, 848 с.

Дополнительная литература:

Атлас. Пропедевтика внутренних болезней. Под редакцией Регинова И.М., перевод с английского. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2003, 701 с.

Гребцова Н.Н. Пропедевтика в терапии: учебное пособие. М.: Эксмо, 2008. – 512 с.

Ивашкин В.Т., Султанов В.К., Драпкина О.М. Пропедевтика внутренних болезней. Практикум. М.: Литтерра; 2007, 569 с.

Манджони С. Секреты клинической диагностики. Вопросы, которые вам зададут…на экзамене, на врачебном обходе, в клинике. М.: Бином; 2004, 608 с.

Струтынский А.В., Баранов А.П., Ройтберг Г.Е., Гапоненков Ю.П. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. М.: МЕДпресс-информ; 2004, 304 с.

Типовые тестовые задания для итоговой государственной аттестации выпускников высших медицинских учебных заведений по специальности 060101 (040100) «Лечебное дело». В 2-х частях. Москва. 2006.

Профилактика, диагностика и лечение артериальной гипертензии. Российские рекомендации (четвертый пересмотр). Разработаны Комитетом экспертов Всероссийского научного общества кардиологов. Москва 2010. 32 с.