- •2.1.2. Края глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •2.1.4. Мягкие ткани глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.1. Полость носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.2. Придаточные пазухи носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.1. Брови

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.2. Веки

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.5. Глазничная перегородка.

- •Глава 2. Глазни1лл и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательным аппарат глаза

- •2.3.7. Железы хряща век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.10. Край века

- •2.3.11. Конъюнктива века и глазного яблока

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.12. Бокаловидные клетки конъюнктивы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.13. Крипты конъюнктивы

- •2.3.14. Железы конъюнктивы

- •2.3.15. Эпителиальные кисты

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.18. «Опускатель» нижнего века

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.20. Нервы век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Тлашица и вспомогательный аппарат галла

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.5. Отношение глазницы к полости черепа

- •2.6. Кровоснабжение и лимфатическое дренирование глазницы

- •2.6.1. Кровоснабжение

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.1. Чувствительные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.2. Иннервация слезной железы

- •2.7.3. Двигательные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.6. Особенности двигательной

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.7. Сенсорный аппарат

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

с

ядерной цепочкой (окончания

распыления цветка)

(рис. 2.8.18, 2.8.19).

1-я

группа 2-я

группа

афферентов афферентов

Гамма-двига-

/ ,

тельные

(ста-/ /

Гамма-двигательные

(ди- намические)

Волокна

с ядерным

мешочком

8

Рис. 2.8.18. Сенсорный аппарат наружных мышц глаза (по Wolter, 1955):

а — щеткоподобные окончания; б—почкоподобные окончания; в — древоподобные окончания

19,3+ 1,9; в нижней прямой 34,0 ±4,4; в верхней косой 27,3 ±8,2; в нижней косой 4,3 ±1,8.

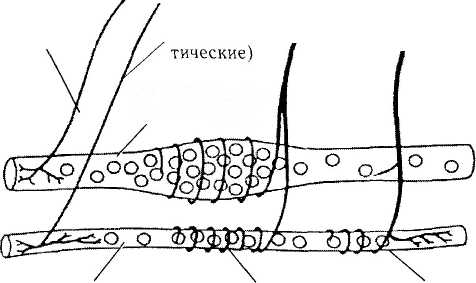

Мышечное веретено сообщает о скорости изменения длины мышцы. Оно представляет собой продолговатое тельце, окруженное соединительнотканной капсулой. Содержит мышечное веретено до 11 интрафузальных мышечных волокон небольшого диаметра (5—30 мкм) и длиной приблизительно 500 мкм [207]. Размещены интрафузальные мышечные волокна параллельно экстрафузальным волокнам. Ядра интрафузальных волокон группируются двумя способами. В первом случае ядра лежат в центре, образуя ядерную сумку. Во втором случае они лежат линейно в виде цепочки (см. главу 1).

На интрафузальных волокнах имеются два типа чувствительных центростремительных окончаний: первичные окончания иннервируют как волокна с ядерной цепочкой, так и волокна с ядерной сумкой (морфологически относятся к аннулоспиральным окончаниям).

Второй тип окончаний (афференты группы II типа) иннервируют исключительно волокна

Первичное окончание

Вторичное окончание

Волокна с ядерной цепочкой

Рис. 2.8.19. Мышечное веретено в интрафузальных волокнах различного типа (с ядерным мешком и ядерной цепочкой):

первая группа афферентов иннервирует как волокна с ядерным

мешочком, так и с ядерной цепочкой. Вторая группа афферентов

обычно иннервирует волокна с ядерной цепочкой

Сокращение экстрафузальных мышечных волокон деформирует веретено, в результате чего и формируется нервный сигнал.

Афференты второго типа информируют центральную систему о длине волокна, а афференты первого типа — о длине и скорости изменения длины волокна. Гамма-волокна, направляющиеся к интрафузальным волокнам, управляют чувствительностью детектирования длины [34].

Fuchs и Kornhuber [77] предполагают, что мышечное веретено обеспечивает мозжечок информацией относительно размера и конечных точек саккадических движений глаза. Они придают им также роль в фиксационном нистагме. Sears et al. [221] обнаружили доказательства того, что рецепторы растяжения мышцы подавляют двигательные нейроны наружных мышц глаза, расположенные в стволе мозга. Предполагают, что информация, идущая от мышечного веретена, исправляет положение глаза при «пролете» глаза мимо зрительной цели.

Сухожильные органы Гольджи. Сухожильные органы были описаны в скелетной мышце Golgi в 1880 г. Правда, он не обнаружил их в наружных мышцах глаза. В наружной мышце глаза человека эти чувствительные рецепторы описаны Marchi в 1882 г. [155].

Сухожильные органы Гольджи информируют нервную систему о степени ригидности скелетных мышц. В мышцах эти рецепторы локализуются в сухожилии.

Сухожильные органы Гольджи в мышце глаза имеют веретеновидную форму и исключительно маленький размер [210]. Средний размер этих образований в мышце обезьяны составля-

Наружные мышцы глаза

155

ет

270x36 мкм,

т.е.

всего лишь третью часть аналогичных

образований в скелетной мышце.

ет

270x36 мкм,

т.е.

всего лишь третью часть аналогичных

образований в скелетной мышце.

В скелетной мышце к сухожильному органу подсоединяются многочисленные мышечные волокна, а в мышцах глаза только одно или два. Кроме того, в скелетной мышце один конец сухожильного органа расположен в мышце, а другой в сухожилии. В противоположность этому в наружной мышце глаза человека все образование располагается в сухожилии.

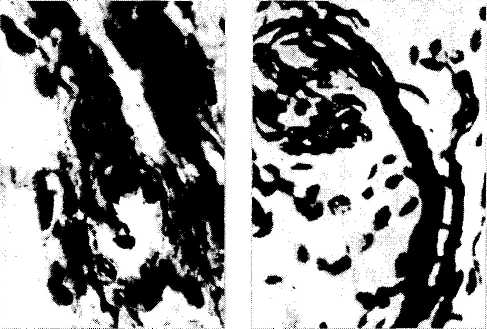

Капсула сухожильного органа Гольджи образована периневрием, окруженным цитоплаз-матическими отростками фибробластов. Пучки коллагеновых волокон лежат обособленно. Между коллагеновыми волокнами распространяются нервные окончания.

Электронная микроскопия [161] сухожильного органа Гольджи выявляет обычное распределение нервных окончаний, которые состоят из округлых нервных отростков, окруженных цитоплазмой шванновских клеток и выстланных пучками коллагеновых волокон. Плазматическая мембрана нервных окончаний иногда непосредственно прилежит к коллагеновым волокнам, а иногда между ними выявляется материал, напоминающий материал базальной мембраны. Между ними может находиться и цитоплазма шванновской клетки.

Палисадоподобные окончания. Палисадо-подобные окончания (миосухожильные цилиндры) являются основным чувствительным аппаратом наружных мышц глаза млекопитающих. Они состоят из скрытых нервных окончаний, находящихся в месте перехода мышцы в сухожилие (мышечно-сухожильные), переплетенных с мышечными волокнами. Richmond, Johnston, Baker [197], используя импрегнацию серебром мышц человека, описали их в виде сети мелких нервных волокон, оплетающих кончик экстра-фугального нервного волокна. Несколько соседних мышечных волокон иннервируются одним миелинизированным ветвящимся аксоном.

Чаще всего палисадообразные окончания обнаруживаются в горизонтальных прямых мышцах глаза. Несколько меньше их в вертикальных прямых мышцах и косых мышцах [209, 210; 11].

Сенсорная функция этих структур обеспечивается тем, что отсутствует базальная мембрана между мышцей и нервом [209], а также наличием близкого контакта нервного и мышечного волокон. Возбуждение окончаний, вероятно, происходит в результате сжатия окончаний при мышечном сокращении.

Спиральные нервные окончания. Эти окончания выявляются в средней трети наружных мышц глаза. Спиральные окончания обматывают экстрафузальное мышечное волокно.

В настоящее время считают, что спиральные окончания в мышцах глаза выполняют двигательную функцию [211].

Одиночные спиральные окончания редки. Они делают 3—8 витков вокруг мышечного во-

локна и заканчиваются в структуре подобно концевой пластинке.

Более часто можно обнаружить спиралевидные окончания в виде двух волокон, распространяющихся во встречном направлении [49, 232]. Описаны и другие варианты строения этих образований.

2.8.8. Другие морфологические особенности наружных мышц глаза

В наружных мышцах глаза человека в норме обычно выявляются изменения, которые, если бы они были обнаружены в скелетной мышце, расценивались как патологические (миопатия или дегенерация). Сводятся они к обнаружению вихреподобного расположения миофиб-рилл, вакуолей между миофибриллярными пучками, различного типа включений, аномалий саркомеров, к смазыванию Z-линий и телец Хи-рано [106, 107, 156]. Кроме того, выявляются разнообразие в форме и размере мышечных волокон, нарушение соотношения между волокнами различного диаметра, наличие большого количества ядер и присутствие мононуклеар-ного инфильтрата [198, 199]. Причина подобных изменений неизвестна.

Необходимо отметить, что при старении в наружных мышцах глаза отмечается потеря мышечных волокон 2-го типа, первоначально в «орбитальной», а затем и в «глазной» зоне. Позже уменьшается и количество волокон 1-го типа в «глазной» зоне [150].

2.8.9. Особенности реакции наружных мышц глаза на действие фармако логических средств

Мышечные волокна наружных мышц глаза отличаются от скелетных мышц фармакологическими свойствами. Это, в первую очередь, касается действия миорелаксантов типа сукци-нилхолина. В скелетной мышце миорелаксанты обладают деполяризующим блокирующим свойством, нарушая нервно-мышечную передачу. В наружных мышцах глаза они выборочно инициируют мышечные волокна как «орбитальной», так и «глазной» зоне. Так, небольшие дозы препарата увеличивают регидность мышц. В то же время эти дозы не угнетают реакцию быстрых волокон. Большие дозы сукцинилхолина увеличивают регидность «тонических» волокон и угнетают быстрые волокна. При этом миорелаксанты устанавливают глазное яблоко в первичное положение во время общей анестезии.

Знание этих особенностей действия блокато-ров на наружные мышцы глаза имеет практическое значение, поскольку эти препараты нередко используются при общей анестезии,

156