- •2.1.2. Края глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •2.1.4. Мягкие ткани глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.1. Полость носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.2. Придаточные пазухи носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.1. Брови

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.2. Веки

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.5. Глазничная перегородка.

- •Глава 2. Глазни1лл и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательным аппарат глаза

- •2.3.7. Железы хряща век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.10. Край века

- •2.3.11. Конъюнктива века и глазного яблока

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.12. Бокаловидные клетки конъюнктивы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.13. Крипты конъюнктивы

- •2.3.14. Железы конъюнктивы

- •2.3.15. Эпителиальные кисты

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.18. «Опускатель» нижнего века

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.20. Нервы век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Тлашица и вспомогательный аппарат галла

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.5. Отношение глазницы к полости черепа

- •2.6. Кровоснабжение и лимфатическое дренирование глазницы

- •2.6.1. Кровоснабжение

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.1. Чувствительные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.2. Иннервация слезной железы

- •2.7.3. Двигательные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.6. Особенности двигательной

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.7. Сенсорный аппарат

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

форму седла, вогнутая средняя поверхность которого направлена в сторону блоковой ямки. Длинная ось седла располагается в передне-задней плоскости. Длина блока равна 5,5 мм, высота — 4 мм, а глубина — 4 мм.

Часть сухожилия мышцы, расположенная в блоке, имеет ширину 1,5 мм. Окружен блок свободной фиброваскулярнои тканью толщиной 0,5 мм. Отделена эта ткань от блока бурсопо-добным пространством, выстланным уплощенными соединительнотканными клетками. Интенсивная васкуляризация блока обеспечивает его быструю регенерацию после повреждения. Весь блок окружен толстым приращенным к внутренней стенке глазницы влагалищем.

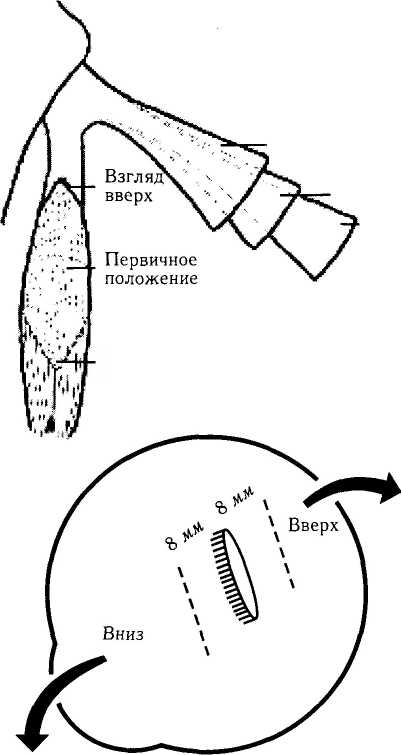

Helveston et al. [100] вычислили, что амплитуда движения сухожильной вставки при максимальном поднятии глаза (40°) равняется 16 мм (рис. 2.8.10).

40° вниз

Первичное положение 40° вверх

Взгляд вниз при аддукции

При описании строения наружных мышц глаза нельзя не остановиться на мышечных «шкивах», имеющих большое значение в движении глаза. Совсем недавно было признано, что прямые мышцы проходят через «манжеты» со-

Рис. 2.8.10. Изменение относительного положения сухожилия верхней косой мышцы при взгляде вверх и вниз во время аддукции (по Helveston et al., 1982)

единительнои ткани или «шкивы», расположенные вблизи экватора глаза. Эти образования стабилизируют положение прямых мышц относительно глазницы при движениях глаза. Их протяженность равняется примерно 13—19 мм.

«Шкивы» содержат большое количество коллагеновых и эластических волокон. Они выравнивают мышцу и больше всего развиты вокруг горизонтальных прямых мышц и особенно внутренней прямой. Стабилизируются «шкивы» фиброзно-мышечными перегородками, простирающимися от «шкивов» в смежные фасции, тенонову капсулу и к глазничной стенке.

«Шкив» внутренней прямой мышцы состоит из полного коллагенового кольца, окружающего мышцу вблизи экватора. Он содержит гладкую мышцу.

2.8.2. Соединительная ткань глазницы и ее связь с мышцами

Ткани орбиты исключительно важны в функционировании наружных мышц глаза. К соединительнотканным образованиям глазницы относят влагалище глазного яблока (тенонова капсула; fascia bulbi) [243] и систему соединительнотканных перегородок глазницы. Наиболее точное описание этих образований приведено Витналлом [265, 266]. Частично описание этих образований приведено выше (см. первый и третий разделы этой главы). Мы напомним эти сведения и несколько уточним их.

Тенонова капсула (рис. 2.3.7, 2.1.12—2.1.15) представляет собой тонкую соединительнотканную пластинку, полностью окружающую глазное яблоко от переднего его края до зрительного нерва. При этом образуется потенциальное пространство между капсулой и глазом, свободное от каких-либо соединительнотканнных тяжей, способных ограничить движение глаза. Только в заднем своем отделе выявляются нежные соединительнотканные волокна между те-ноновой капсулой и склерой. Образованное те-ноновой капсулой эписклеральное пространство не выстлано эндотелием.

Глазное яблоко может вращаться в тено-новом пространстве только в определенных пределах. Движения глаза большой амплитуды приводят к одновременному смещению и глазного яблока и теноновой капсулы. При этом смещается и расположенная позади глаза жировая клетчатка.

Тенонова капсула приращена к глазу по краям и в месте прохождения наружных мышц глаза. Передняя треть теноновой капсулы располагается впереди точек прикрепления наружных мышц глаза. В этой области она тонкая и прикрепляется к глазному яблоку по корнео-склеральному краю. К ее наружной поверхности прилежит легко отделяющаяся бульварная конъюнктива. Задняя часть теноновой капсулы

Наружные мышцы глаза

145

15

10

17

17

f/ft?

Через тенонову капсулу в глазное яблоко проникает зрительный нерв, проходят наружные мышцы глаза, кровеносные сосуды и нервы.

Вблизи зрительного нерва капсула пронизана многочисленными стволами задних ресничных артерий и нервов. Это происходит всего в нескольких миллиметрах от зрительного нерва. Тенонова капсула не продолжается на зрительный нерв в виде оболочки.

Прямые мышцы глаза прободают тенонову капсулу впереди экватора. При этом соединительнотканная мышечная оболочка приобретает втулкоподобную форму. Длина интракапсу-лярной части прямых мышц колеблется от 7 до 10 мм. Каждая мышца от места проникновения в тенонову капсулу до места их прикрепления к склере отдает многочисленные фасциальные тяжи, идущие от поверхности мышц к теноно-вой капсуле, формируя серпоподобные складки [92]. Маленькие пучки волокон между нижней поверхностью мышцы и склеры обнаруживаются только позади места прикрепления мышцы.

Вне теноновой капсулы мышцы покрыты очень тонкими влагалищами, которые становятся толще по мере приближения к теноновой капсуле.

От мышц, по мере прохождения в глазнице, отделяются поперечно расположенные пучки коллагеновых волокон, соединяющих смежные мышцы. Называются они межмышечными мембранами. Межмышечные мембраны коротки и не распространяются на большом протяжении.

От влагалищ внутренней и наружной прямых мышц с их наружной стороны отделяются соединительнотканные тяжи, известные как «сторожевые» связки (рис. 2.1.12—2.1.15, 2.8.11). Эти связки направляются кпереди и прикрепляются к бугорку на скуловой кости (наружная прямая мышца) и к слезной кости позади слезного гребня (внутренняя прямая мышца). Основной функцией «сторожевых» связок является ограничение подвижности глазного яблока в случаях возможных «максимальных» его смещений. Разрыв «сторожевых» связок приводит к увеличению амплитуды движений глаза, а их фиброз, наоборот, ограничению.

Тенонова капсула предохраняет глаз от окружающей его жировой клетчатки. Иногда в процессе операции тенонова капсула разрушается. При этом жировая клетчатка проникает к поверхности глаза, в результате чего возможно развитие спаек, ограничивающих движение глаза.

Влагалище верхней прямой мышцы объединяется с влагалищем леватора верхнего века. Такая связь, в какой-то мере, обеспечивает синергизм действия этих двух мышц. Этим можно объяснить явный или «ложный» птоз, сопровождающий гипотропию.

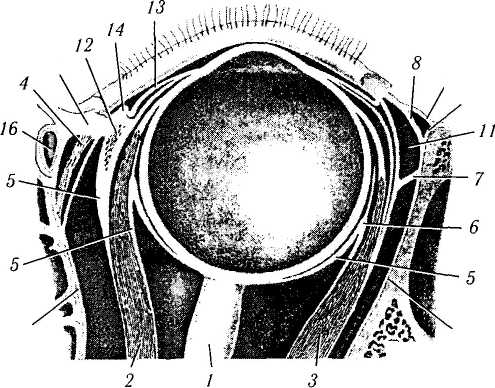

Рис. 2.8.11. Схема горизонтального среза глаза и окружающих его структур:

/ — зрительный нерв; 2— внутренняя прямая мышца; 3— наружная прямая мышца; 4— мышца Горнера; 5, б — фасция глаза; 7 — латеральная «сторожевая» связка; 5 — апоневроз лева-тора верхнего века; 9—глазничная перегородка; 10—верхнее углубление; // — углубление для слезной железы; 12 — медиальная капсулопальпебральная мышца; 13 — бульварная конъюнктива; 14 — слезное мясцо; /5 — медиальная связка века; 16 — слезный мешок; 17 — надкостница

От нижней прямой мышцы отделяются соединительнотканные тяжи, направляющиеся вперед выше нижней косой мышцы и вплетающиеся в соединительную ткань, расположенную между тарзальной пластинкой нижнего века и круговой мышцей глаза. Эта связь обеспечивает опущение века при взгляде книзу. Именно наличием подобной механической связи можно объяснить изменение ширины глазной щели после оперативного вмешательства на нижней прямой мышце. Резекция этой мышцы приводит к поднятию нижнего века и сужению глазной щели, а рецессия мышцы расширяет глазную щель, опуская веко.

Каждая прямая мышца глаза также посылает соединительнотканные тяжи в направлении свода конъюнктивы. Во время движения глаза эти тяжи предотвращают передвижение конъюнктивы по роговой оболочке [119].

Структурной организацией соединительной ткани глазницы длительное время пренебрегали. Благодаря работам Koornneef, изучавшего толстые серийные гистологические срезы глазницы [139], получены новые сведения, имеющие большое практическое значение [134— 139]. Им выявлена довольно сложная структурная организация различных отделов глазницы.

Показано, что пространство, расположенное впереди и позади глаза выполнено жировой клетчаткой, разделенной на дольки соединительнотканными перегородками. Толщина перегородок равна примерно 0,3 мм. Именно эти перегородки разделяют глазницу на отделы.

146