- •2.1.2. Края глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •2.1.4. Мягкие ткани глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.1. Полость носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.2. Придаточные пазухи носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.1. Брови

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.2. Веки

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.5. Глазничная перегородка.

- •Глава 2. Глазни1лл и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательным аппарат глаза

- •2.3.7. Железы хряща век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.10. Край века

- •2.3.11. Конъюнктива века и глазного яблока

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.12. Бокаловидные клетки конъюнктивы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.13. Крипты конъюнктивы

- •2.3.14. Железы конъюнктивы

- •2.3.15. Эпителиальные кисты

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.18. «Опускатель» нижнего века

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.20. Нервы век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Тлашица и вспомогательный аппарат галла

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.5. Отношение глазницы к полости черепа

- •2.6. Кровоснабжение и лимфатическое дренирование глазницы

- •2.6.1. Кровоснабжение

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.1. Чувствительные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.2. Иннервация слезной железы

- •2.7.3. Двигательные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.6. Особенности двигательной

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.7. Сенсорный аппарат

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

2.7.2. Иннервация слезной железы

Парасимпатическая иннервация. Об особенностях парасимпатической иннервации слезной железы можно узнать в разделе, посвященном лицевому нерву.

Симпатическая иннервация. Симпатическая иннервация слезной железы осуществляется нервными волокнами верхнего шейного ганглия. Постганглионарные волокна из верхнего шейного ганглия направляются к слезной железе вместе с скуло-височным и слезным нервами вдоль слезной артерии (см. также главу 4).

2.7.3. Двигательные нервы

Глазодвигательный нерв (п. oculomotorius) разделяется в области пещеристой пазухи в нескольких миллиметрах позади циннова кольца на верхнюю и нижнюю ветви. Обе эти ветви

136

Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

проникают в глазницу через верхнюю глазничную щель в пределах циннова кольца (рис. 2.1.9).

Верхняя ветвь глазодвигательного нерва располагается в мышечной воронке медиальней зрительного нерва (рис. 2.7.2, 2.7.3). Такое расположение отмечается лишь до места проникновения нерва в верхнюю прямую мышцу глаза (на расстоянии 15 мм от вершины глазницы). Затем она отдает две конечные ветви леватору верхнего века.

Нижняя ветвь глазодвигательного нерва разделяется на три ветви. Одна ветвь направляется вниз и вперед и проникает в нижнюю прямую мышцу. Вторая идет под зрительным нервом и проникает во внутреннюю прямую мышцу глаза.

Наиболее длинная третья ветвь, распространяясь вдоль глазницы, проникает в нижнюю косую мышцу. Эта ветвь отдает вертикальные парасимпатические волокна расположенному несколько выше ресничному ганглию. Точное расположение парасимпатических волокон в нерве неизвестно, но предполагают, что они лежат поверхностно с верхне-внутренней стороны нерва [129].

Отводящий нерв (п. abducens (VI). Шестой черепномозговой нерв проникает в глазницу через верхнеглазничную щель, располагаясь внутри циннова кольца. При этом он лежит между зрительным нервом и наружной прямой мышцей (рис. 2.7.3). Отводящий нерв включается во внутреннюю поверхность наружной прямой мышцы на границе перехода задней трети мышцы в передние две трети.

Блоковый нерв (п. trochlearis (IV). Четвертый черепномозговой нерв проникает в глазницу через верхнеглазничную щель и располагается несколько кнаружи циннова кольца и кнутри лобного нерва (рис. 2.7.3). Он направляется вперед и медиально под крышей глазницы и проникает в верхнюю косую мышцу. Ход нерва можно наблюдать лишь при иссечении надкостницы верхней стенки глазницы.

Хирургические подходы к различным отделам глазницы

Изложив основные сведения относительно строения костных образований глазницы, ее мягких тканей, строения век, нам представляется необходимым напомнить читателю об основных хирургических подходах к содержимому глазницы.

Выше было показано, что в различных отделах глазницы (субпериостальное хирургическое пространство, пространство глазницы вне мышечной воронки, пространство, расположенное внутри мышечной воронки, эписклераль-ное хирургическое пространство, расположенное между теноновой капсулой и глазным яблоком) преобладает тот или иной тип патологического процесса. Наиболее часто это опухоли

различного происхождения и степени злокачественности. В зависимости от локализации новообразования разработаны различные оперативные подходы к той или иной части глазницы (рис. 2.7.5). При этом хирургу приходится во время оперативного вмешательства рассекать различные мягкие образования глазницы и манипулировать с ними, что предопределяет необходимость знания топографии тканей глазницы. Мы перечислим основные подходы к структурам глазницы.

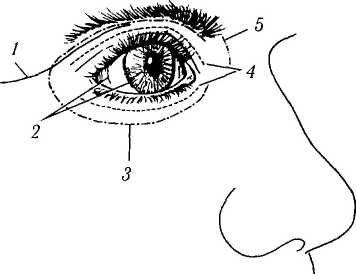

Рис. 2.7.5. Основные хирургические подходы к глазнице (по Wright, Steward, 1978):

1 — латеральная орбитотомия по Кронлайну; 2 — трансконъюнк-тивальная орбитотомия (разрез может быть сделан в области лимба или позади глаза); 3 — экстрапериостальная орбитотомия; 4—транссептальная орбитотомия; 5—медиальная орбитотомия

Медиальный подход (медиальная орбито томия) применяется в тех случаях, когда пато логический процесс локализуется с назальной стороны глазницы. Этот подход наиболее хоро ший для визуализации зрительного отверстия. При нем может быть обнажена внутренняя стенка глазницы, что позволяет диагностиро вать патологию решетчатой пазухи (этмоидит, мукоцеле, опухоли и др.) и произвести необхо димые манипуляции.

Разрез в области брови. Рубца после проведения разреза в области брови не видно. Наиболее часто он производится при развитии опухолей в области слезной железы или арте- риовенозных аневризм.

Латеральный трансконъюнктивальный подход. После рассечения наружной прямой мышцы глаза и выведении глазного яблока этот подход позволяет свободно подойти к мы шечной воронке. По этой причине он наиболее предпочтителен при проведении манипуляций в заднем отделе глазницы.

Медиальный трансконъюнктивальный подход. Этот подход предполагает резекцию сухожилия внутренней прямой мышцы и выве дение глазного яблока. Таким образом достига ется подход к мышечной воронке. Недостатком латерального и медиального трансконъюнкти- вальных подходов является небольшое про странство, образующееся в результате опера-

Нервы глазницы

137

ции между глазным яблоком и стенкой глазницы. По данным Reeh, Wobig, Wirtschafter [195], расстояние, образующееся между глазным яблоком и наружной стенкой глазницы, равняется 4,5 мм, а между медиальной стенкой глазницы и глазным яблоком — 6,2 мм.

Латеральная орбитотомия по Крон- лайну. Эта операция сводится к удалению лате ральной глазничной стенки, что дает наиболее широкий подход к тканям глазницы. Исполь зуется подобное оперативное вмешательство при наличии в глазнице обширных опухолевых масс. Он был предложен и для декомпрессии глазницы при тиреоидном экзофтальме. Пред ложено большое число модификаций операции в зависимости от особенностей локализации и типа патологии.

Экстрапериостальный подход. Этот под ход характеризуется разрезом по нижнему краю глазницы, что позволяет отслоить от нижней стенки глазницы надкостницу и подойти к кос тным образованиям глазницы и нижней части мягких тканей.

Транссептальный подход. Разрез при этом подходе производится по линии располо жения глазничной перегородки.

Питуитарный подход. Этот подход, при котором формируется костный козырек, исполь зуется редко. Производится он только квалифи цированными нейрохирургами. После удаления крыши глазницы обнажается периорбита и цин- ново кольцо, что позволяет подойти к тканям глазницы без существенного их травмирования. При этом возможно удаление опухолей зритель ного нерва, проведение операций при косогла-

зии (манипуляции на наружных мышцах глаза и др.). Это оперативное вмешательство предполагает необходимость глубоких знаний относительно анатомического строения передней, средней внутричерепных ямок, височной ямки, а также строения придаточных пазух носа.

2.8. НАРУЖНЫЕ МЫШЦЫ ГЛАЗА

2.8.1. Отношение мышц глаза к структурам глазницы

Глазное яблоко фиксировано в глазнице к костным стенкам при помощи сложной системы, состоящей из наружных мышц глаза и их фасций.

Имеется 6 наружных мышц — четыре прямые и две косые (табл. 2.8.1) (рис. 2.8.1—2.8.4).

В анатомическом и функциональном отношениях наружные мышцы глаза можно расположить в виде трех пар. Каждая из этих шести мышц присоединяется одним концом к склере впереди экватора глазного яблока, а другим концом к костной основе глазницы. Пять из этих мышц начинаются в области вершины орбиты, а шестая (нижняя косая) начинается в переднем отделе глазницы. Седьмая мышца, леватор верхнего века, не играет существенной роли в положении глаза и его движении.

Четыре прямые мышцы — верхняя, нижняя, внутренняя и наружная — имеют длину приблизительно 40 мм. Причем длина мышц увели-

Таблица 2.8.1. Сравнктельная характеристика наружных мышц глаза

Мышцы |

Место начала |

Место прикрепления |

Кровоснабжение |

|

|

Размер |

Внутренняя |

Цинново кольцо |

Медиально, в горизон- |

Нижние мышечные вет- |

40 |

,8 мм |

длина; сухожи- |

прямая |

|

тальном меридиане |

ви глазной артерии |

|

лие: |

3,7 мм длина, |

|

|

в 5,5 мм от лимба |

|

|

10,3 |

мм ширина |

Нижняя |

Цинново кольцо у вер- |

Снизу в вертикальном |

Нижние мышечные вет- |

40 |

мм |

длина; сухожи- |

прямая |

шины глазницы |

меридиане в 6,5 мм |

ви глазной артерии и |

|

лие: |

5,5 мм длина, |

|

|

от лимба |

подглазничной арте- |

|

9,8 мм ширина |

|

Наружная |

Цинново кольцо над |

Снаружи, в горизон- |

рии Слезная артерия |

40 |

,6 мм |

длина; сухожи- |

прямая |

верхнеглазничной |

тальном меридиане |

|

|

лие: |

8,0 мм длина, |

|

щелью |

в 6,9 мм от лимба |

|

|

9,2 мм ширина |

|

Верхняя |

Цинново кольцо у вер- |

Сверху в вертикальном |

Верхние мышечные вет- |

41 |

,8 мм |

длина; сухожи- |

прямая |

шины глазницы |

меридиане в 7,7 мм |

ви глазной артерии |

|

лие: |

5,8 мм длина, |

|

|

от лимба |

|

|

10,6 |

мм ширина |

Верхняя ко- |

Медиальней зрительно- |

К блоку у края глазни- |

Верхние мышечные вет- |

40 |

,0 мм |

длина; сухожи- |

сая |

го отверстия, между |

цы, затем снизу и |

ви глазной артерии |

|

лие: |

20,0 мм длина, |

|

цинновым кольцом и |

под верхней прямой |

|

|

10,8 |

мм ширина |

|

надкостницей |

мышцей позади цент- |

|

|

|

|

|

|

ра вращения глаза |

|

|

|

|

Нижняя ко- |

От вдавления в костной |

Позади нижнего височ- |

Нижние ветви глазной |

37 |

,0 мм |

длина; сухожи- |

сая |

пластинке дна глаз- |

ного квадранта на |

артерии и подглаз- |

|

лие: |

9,6 мм ширина |

|

ницы (верхняя че- |

уровне желтого пят- |

ничной артерии |

|

прикрепления |

|

|

люсть), расположен- |

на |

|

|

|

|

|

ного вблизи края |

|

|

|

|

|

|

глазницы |

|

|

|

|

|

138