- •2.1.2. Края глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •2.1.4. Мягкие ткани глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.1. Полость носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.2. Придаточные пазухи носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.1. Брови

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.2. Веки

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.5. Глазничная перегородка.

- •Глава 2. Глазни1лл и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательным аппарат глаза

- •2.3.7. Железы хряща век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.10. Край века

- •2.3.11. Конъюнктива века и глазного яблока

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.12. Бокаловидные клетки конъюнктивы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.13. Крипты конъюнктивы

- •2.3.14. Железы конъюнктивы

- •2.3.15. Эпителиальные кисты

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.18. «Опускатель» нижнего века

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.20. Нервы век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Тлашица и вспомогательный аппарат галла

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.5. Отношение глазницы к полости черепа

- •2.6. Кровоснабжение и лимфатическое дренирование глазницы

- •2.6.1. Кровоснабжение

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.1. Чувствительные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.2. Иннервация слезной железы

- •2.7.3. Двигательные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.6. Особенности двигательной

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.7. Сенсорный аппарат

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

жительно окрашиваются при выявлении активности АТФ-азы. При использовании иммуно-гистохимических методов выявляется экспрессия на их поверхности Т-6, S-100 антигенов системы HLA-DR. Благодаря этому они могут быть легко дифференцированы от окружающих эпителиальных клеток. Клетки Лангерганса не имеют десмосом.

Описывая конъюнктиву, небходимо остановиться еще на двух образованиях. Это полулунная складка и слезное мясцо (рис. 2.3.22, 2.3.31).

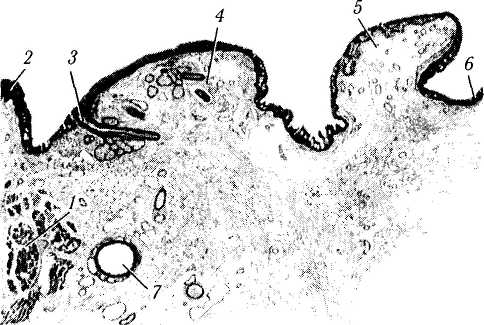

Рис. 2.3.31. Микроскопическое строение слезного мясца и полулунной складки:

/ — круговая мышца глаза; 2 — кожа, покрывающая кантальную связку; 3 — волосяной фолликул и сальная железа; 4 — слезное мясцо; 5 — полулунная складка, содержащая большое количество бокаловидных клеток; 6 — конъюнктива; 7 — артерия

Полулунная складка (plica semilunaris) представляет собой узкую складку конъюнктивы, расположенную частично позади слезного мясца. Распространяется она примерно до середины нижнего и верхнего сводов.

Поскольку наружная граница полулунной складки свободна, образуется слепой мешок, глубиной порядка 2 мм. Существует «мешок» только при приведенном глазном яблоке, а при отведении глаза он фактически отсутствует.

Микроскопически полулунная складка по строению напоминает бульбарную конъюнктиву. Отличие сводится к наличию в ней большего числа клеточных слоев, от 8 до 10. Кроме того, базальные клетки цилиндрической, а не кубовидной формы. Видны также многочисленные бокаловидные клетки. Последние лежат изолированно или образуют группы (интра-эпителиальные железы Турнели (Tournelix)). Практически всегда обнаруживаются пигментированные клетки, клетки Лангерганса.

В собственном веществе (substantia propria) иногда выявляется гладкомышечная ткань, насыщенная симпатическими нервными волокнами. Встречается и жировая ткань.

Слезное мясцо (caruncula lacrimalis) (от лат. саго — плоть) представляет собой мягкое, розовое, овоидной формы образование, высота

которого приблизительно 5 мм, а ширина — 3 мм. Расположено оно в слезном озере (lacus lacrimalis) и прикрепляется к полулунной складке (plica semilunaris conjunctive). Волокна сухожилия внутренней прямой мышцы глаза вплетаются в глубокие слои слезного мясца. Соединительнотканная основа слезного мясца контактирует с глазничной перегородкой и внутренней связкой.

По сути, слезное мясцо является частью края нижнего века, которое отделяется от века в эмбриональном периоде в результате развития нижнего слезного канальца.

В гистологическом смысле слезное мясцо представляет собой видоизмененную кожу (рис. 2.3.31). Покровный эпителий относится к многослойным плоским неороговевающим эпи-телиям. Содержит он атрофированные волосяные фолликулы и потовые железы. От кожи слезное мясцо отличается наличием видоизмененных слезных желез Краузе, окруженных тонкой прослойкой жировой клетчатки. Обнаруживаются также многочисленные бокаловидные клетки. Они могут располагаться изолированно или формировать группы.

Кровоснабжение слезного мясца осуществляется верхней внутренней артерией века. Лимфа оттекает в подчелюстные лимфатические узлы. Иннервируется слезное мясцо нижним блоковым нервом.

Регенерация конъюнктивы. Конъюнктива обладает высокой регенераторной способностью. Эта способность имеет большое значение в заживлении небольших повреждений роговой оболочки. При этом заживление наступает путем наползания конъюнктивального эпителия на поврежденный участок роговицы.

Существует множество предположений относительно факторов, управляющих клеточным перемещением и делением клеток. Содержащая многочисленные сосуды конъюнктива обладает более высокими регенераторными способностями, чем роговица. Этот факт обычно используется хирургами.

После наползания конъюнктивального эпителия на роговую оболочку наступает дифференциация этих клеток, которые превращаются в эпителиоциты роговицы. Биохимические исследования выявили, что покрывшие роговую оболочку конъюнктивальные эпителиоциты сохраняют свои свойства на протяжении 6 недель. Это время фактически уходит на формирование эпителиальными клетками базаль-ной мембраны и соединение ее с клетками при помощи межклеточных контактов [128, 246, 247].

Экспериментально установлено, что заживление ран роговицы при помощи собственных эпителиоцитов более качественное. Покрытие роговицы конъюнктивальным эпителием нередко приводит к образованию эрозий или замедлению регенерации [235].

Брови и веки

103

По всей видимости, при участии конъюнктивы в регенерации ран роговицы более выражена воспалительная реакция. Именно медиаторы воспаления могут приводить к разрушению по-лудесмосом, связывающих эпителиальные клетки с базальной мембраной, что и является причиной рецидивирующих эрозий.

Исследование митотического цикла эпителиальных клеток конъюнктивы выявило, что основные показатели цикла практически идентичны роговичным эпителиоцитам. Длительность жизненного цикла (синтез ДНК и клеточное деление) равняется примерно 20 часам.

Участком наиболее интенсивного синтеза ДНК и деления клеток является перилимбаль-ная область [272, 273]. Возникает вопрос — не связано ли наиболее частое развитие эпителиальных опухолей перилимбальной области именно с этим свойством? [188].

2.3.16. Леватор верхнего века

Описывая строение леватора верхнего века {т. levator superioris) (рис. 2.3.32—2.3.34), необходимо еще раз напомнить, что поверхностные слои век в большой мере являются продолжением глазничных мышечных структур.

Вертикальную подвижность верхнего века обеспечивают леватор верхнего века и верхняя мышца хрящевой пластинки века. Нижнее веко в вертикальном направлении не обладает существенной подвижностью. Это связано с тем, что в нем нет анатомически оформленной мышцы, основной функцией которой являлось бы смещение века книзу. Подобную функцию выполняет нижняя прямая мышца глаза, от которой

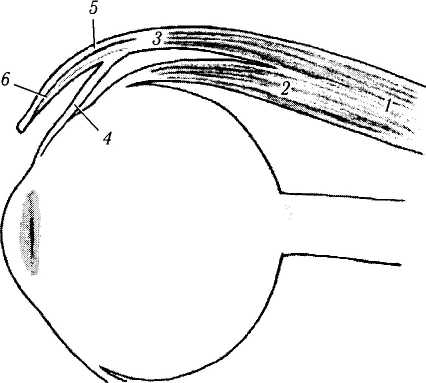

Рис. 2.3.32. Схема взаимоотношения между верхней прямой мышцей и леватором верхнего века, возникающего в процессе эмбрионального развития (по Jones, Wobig, 1963):

I — верхняя прямая мышца глаза; 2— глазная головка мышцы;

3 — капсуло-пальпебральная головка мышцы, разделяющаяся на

капсулярную (4), апоневротическую (5) части и гладкую мышцу

Мюллера (б)

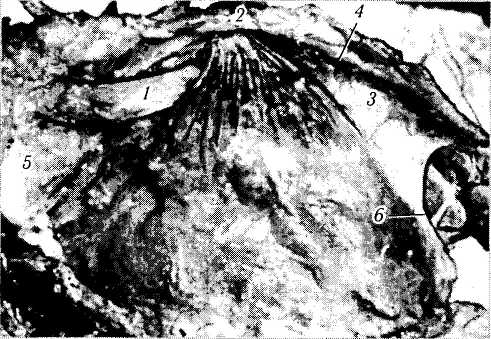

Рис. 2.3.33. Расположение леватора верхнего века (макропрепарат) (по Reeh, 1981):

а — верхняя часть леватора верхнего века и поперечная связка удалены (/ — апоневроз леватора и часть мышечных волокон; 2— сухожилие верхней косой мышц; 3— слезная железа). Пунктирная линия обозначает линию разделения леватора на переднюю и заднюю пластинки; б — удалена передняя часть леватора верхнего века (/ — сухожилие верхней косой мышцы; 2 — фиб-роэластическая ткань, распространяющаяся между мышцей и ее капсулой (верхняя поперечная связка); 3 — латеральное распространение верхней поперечной связки, срастающейся с боковым «рогом» апоневроза леватора; 4 — глазничная перегородка; 5 — большая слезная железа; 6 — свободный край рога, являющийся передним краем слезного отверстия)

отделяется незначительное количество мышечных волокон, вплетающихся в нижнее веко.

Леватор верхнего века, начинаясь у малого крыла крыловидной кости, располагается лате-ральней верхней косой и над верхней прямой мышцами, непосредственно над цинновым кольцом. В переднем отделе верхней части глазницы леватор окружен тонким слоем жировой клетчатки. Здесь же его сопровождают верхнеглазничная артерия, лобный и блоковый нервы, отделяющие леватор от крыши глазницы. Ниже леватора видна верхняя прямая мышца глаза, на которой он и покоится (рис. 2.3.32, 2.3.33). Эти мышцы легко разделяются, за исключением медиального участка. Именно здесь они связаны между собой фасциальной оболочкой.

104