- •2.1.2. Края глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •2.1.4. Мягкие ткани глазницы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.1. Полость носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.2.2. Придаточные пазухи носа

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.1. Брови

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.2. Веки

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.5. Глазничная перегородка.

- •Глава 2. Глазни1лл и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательным аппарат глаза

- •2.3.7. Железы хряща век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.10. Край века

- •2.3.11. Конъюнктива века и глазного яблока

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.12. Бокаловидные клетки конъюнктивы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.13. Крипты конъюнктивы

- •2.3.14. Железы конъюнктивы

- •2.3.15. Эпителиальные кисты

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.18. «Опускатель» нижнего века

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.3.20. Нервы век

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Тлашица и вспомогательный аппарат галла

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.5. Отношение глазницы к полости черепа

- •2.6. Кровоснабжение и лимфатическое дренирование глазницы

- •2.6.1. Кровоснабжение

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.1. Чувствительные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.7.2. Иннервация слезной железы

- •2.7.3. Двигательные нервы

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат гааза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.6. Особенности двигательной

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •2.8.7. Сенсорный аппарат

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

- •Глава 2. Глазница и вспомогательный аппарат глаза

2.3.2. Веки

Теперь необходимо остановиться непосредственно на строении век (palpebrae), играющих защитную функцию, предохраняя глазное яблоко как от механических воздействий, так и внезапно возникающего интенсивного освещения. Веки в результате постоянных рефлекторных мигательных движений поддерживают физико-химическое состояние слезной пленки, покрывающей роговую оболочку, обеспечивая тем самым ее нормальное функцонирование.

Топографическая анатомия век приведена на рис. 2.3.1—2.3.4, 2.3.6.

Границей верхнего века считают брови. Граница нижнего века точно не определяется. При открытых глазах между краями верхнего и нижнего век располагается пальпебральная щель (rima palpebrum), вертикальный размер которой у взрослых равняется 12—14 мм. Край верхнего века у молодых людей проходит по верхнему краю лимба, а нижнего века — в проекции лимба снизу. У взрослых верхний край века опущен на 1,5—2 мм.

Наивысшая точка кривизны верхнего века смещена в медиальную сторону относительно зрачка, а наиболее нижняя точка нижнего века смещена кнаружи.

Верхнее веко и нижнее веко с наружной стороны соединяются, образуя наружную (латеральную) спайку века (commisura palpebralis lateralis). При встрече век с медиальной стороны образуется медиальная спайка (commisura palpebralis medialis) (рис. 2.3.6). Расстояние между спайками в горизонтальной плоскости равняется 28—30 мм.

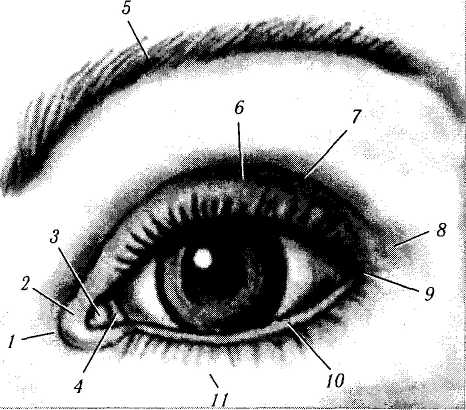

Рис. 2.3.6. Топографическая анатомия век:

/ — внутренний угол глаза; 2 — внутренняя связка века; 3 — слезное мясцо; 4—полулунная складка; 5—бровь; 6—верхнее веко; 7 — надвековая борозда; 8 — наружный угол глаза; 9— наружная связка века; 10 — нижнее веко; //—подвековая борозда

84

Глав и 2. ГЛАЗНИЦА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ГЛАЗА

Соединение

век с латеральной стороны образует

острый угол, а с медиальной стороны

место

соединения век округлено. Благодаря

дугообразному

изгибу медиального края образуется

бухта — слезное озеро (lacus

lacrima-lis),

на

дне которого располагается небольшое

образование, называемое слезным мясцом

(caruncula

lacrimalis). Несколько

кнаружи от слезного

мясца лежит складка конъюнктивы —

полулунная

складка (plica

semilunarls).

Соединение

век с латеральной стороны образует

острый угол, а с медиальной стороны

место

соединения век округлено. Благодаря

дугообразному

изгибу медиального края образуется

бухта — слезное озеро (lacus

lacrima-lis),

на

дне которого располагается небольшое

образование, называемое слезным мясцом

(caruncula

lacrimalis). Несколько

кнаружи от слезного

мясца лежит складка конъюнктивы —

полулунная

складка (plica

semilunarls).

Наружная спайка век опирается на глазное яблоко, в то время как внутренняя отделена от него слезным мясцом и полулунной складкой.

Складку кожи, расположенную между открытым верхним веком и верхним краем глаз-

ницы, называют надвековой, или верхней орби-то-пальпебральной бороздой (sulcus orbito-pal-pebralis superior). С уменьшением объема глазницы, что наблюдается после энуклеации, эта борозда становится вогнутой, поскольку теряется опора снизу.

Подвековая, или нижняя орбито-пальпебраль-ная, борозда (sulcus orbito-palpebralis inferior) начинается в 4—5 мм от края века с медиальной стороны и спускается по мере продвижения в темпоральном направлении (рис. 2.3.1, 2.2.6).

Верхнее веко также отличается от нижнего века большей складчатостью. Это обусловлено тем, что в поверхностных слоях верхнего века распространяются мышечные волокна левато-

28

29

31

32

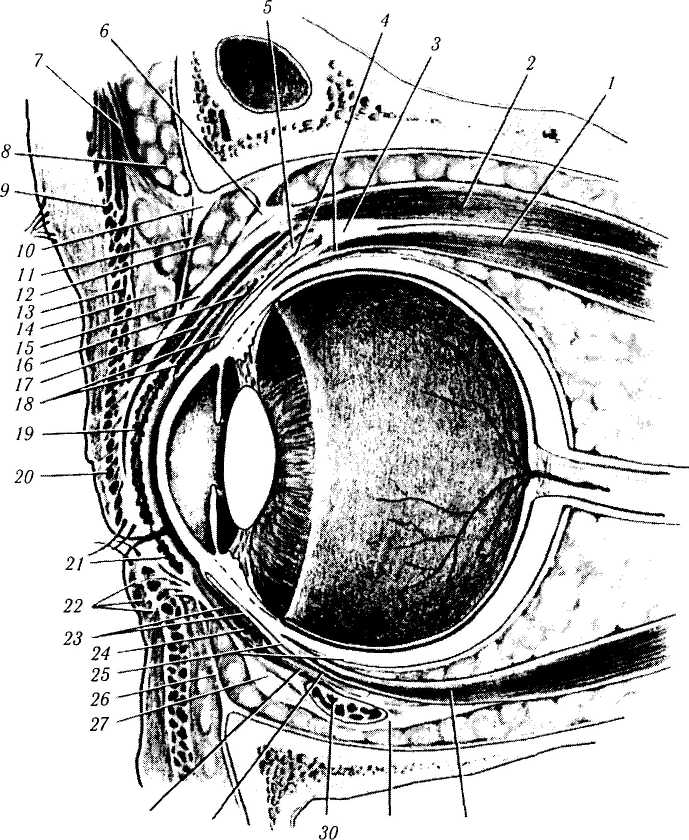

/ — верхняя прямая мышца; 2— леватор верхнего века; 3— соединение верхней прямой мышцы с леватором; 4— тенонова капсула; 5 — поддерживающая связка верхнего свода; б — связка Витнелла; 7 — лобная мышца; 8— жировая подушка брови; 9 — глазничная часть круговой мышцы глаза; 10— краевая дуга; // — глазничная перегородка; 12— преапоневротическая жировая подушка; 13—пресептальная часть круговой мышцы глаза; 14 — пресептальная жировая подушка; 15 — апоневроз леватора верхнего века; 16 — верхняя часть свода конъюнктивы; 17 — мышца Мюллера; 18 — конъюнктива; 19 — «хрящевая» пластинка верхнего века; 20 — претарзальная часть круговой мышцы глаза; 21 — «хрящевая» пластинка нижнего века; 22 — мышечно-кожные включения «опускателя» нижнего века; 23—конъюнктива; 24 — нижний конъюнктивальный свод; 25 — тенонова капсула; 26 — глазничная перегородка; 27 — связка Локвуда; 28 — нижняя прямая мышца; 29 — поддерживающая связка нижнего свода; 30 — нижняя косая мышца; 31 — капсуло-пальпебральная фасция; 32 — нижняя прямая мышца

Брови и веки

85

ра. У больных, подвергающихся блефароплас-тике или хирургическому вмешательству на ле-ваторе, складчатость века необходимо восстанавливать путем прикрепления кожи века и претарзальной круговой мышце глаза, а также к апоневрозу леватора или верхнему краю хрящевой пластинки (tarsi palpebrarum) [80].

Ткани, расположенные над верхним веком, с возрастом теряют свою эластичность. При этом нависающая складка прикрывает край века [126]. Избыточное количество кожи называется эпиблефароном и эпикантусом. Эпибле-фарон часто сопровождается возникновением определенных затруднений при открытии верхнего века. Это может быть вызвано утерей анатомической связи между кожей и круговой мышцей глаза. При эпиблефароне нередко возникает хроническое воспаление роговой оболочки, что связано с постоянным трением роговицы ресницами.

Менее выражена малярная складка (борозда), которая видна в месте соединения круговой мышцы глаза с малярной жировой подушкой. Четче малярная складка видна при поднятии щеки, например во время улыбки. Необходимо отметить то, что малярная складка является довольно мощным препятствием на пути распространения отечной жидкости и экссудата. Последние нередко возникают в мягких тканях века при воспалении.

В области лица определяется также носо-губная борозда. Носо-губная борозда расположена более косо (рис. 2.3.1). Она как бы подчеркивает нижнюю границу тела малярной жировой подушки. Носо-губная борозда образуется в месте соединения кожи с надкостницей верхней челюсти посредством фиброзного тяжа. Эта борозда отделяет мышцу, поднимающую верхнюю губу, и крыло носа (т. levator labii superior alaeque nasi) от круговой мышцы глаза сверху и от мышцы, поднимающей верхнюю губу (т. levator labii superio-ris), снизу. В проекции этой борозды проходят угловые артерия и вена (a. et v. angularis).

Появление морщин на коже лица наблюдается у большинства людей. У разных людей существуют определенные особенности локализации морщин. Это связано с тем, что в формировании морщин могут участвовать различные мимические мышцы. Наличие горизонтальных морщин на лбу указывает на то, что существует боковое растяжение лобной мышцы, что может свидетельствовать о существовании хронической компенсации опущения верхнего века.

Горизонтальные складки кожи, распространяющиеся от наружной связки века, указывают на вертикальное укорочение круговой мышцы глаза. Именно эта мышца и собирает неподвижную часть кожи в складки.

В отличие от кожи брови кожа век достаточно тонкая, что особенно характерно для сред-

ней части верхнего века. В коже век подкожной жировой клетчатки немного. Она полностью отсутствует в претарзальном участке кожи.

Микроскопическое изучение века выявляет несколько слоев. Анатомы выделяют до 9 слоев. В практических целях офтальмологам вполне достаточно различать пять слоев:

Кожа и подкожная фасция.

Круговая мышца глаза и подмышечная фасция.

Глазничная перегородка и тарзальная пластинка.

Конъюнктива.

Ретракторы века (рис. 2.3.7).

Практические офтальмологи, особенно хирурги, предпочитают разделять веки на два слоя: кожно-мышечный и тарзально-конъюнкти-вальный. Это связано с тем, что именно на границе между этими слоями возможно довольно легко ращепить веко на две пластинки, что широко используется при проведении различных оперативных вмешательств.

Тем не менее более полно описать микроскопическое строение век возможно при использовании предыдущей классификации. Именно используя ее, мы и продолжим описание строения век.

2.3.3. Кожа и подкожная фасция

Кожа как верхнего, так и нижнего века является уникальной, поскольку она самая тонкая в организме человека. Под эпителием содержится исключительно небольшое количество жировой клетчатки. Кожа тесно спаяна с подлежащими тканями только у свободного края век. На остальном протяжении эта связь незначительная, что обеспечивает большую подвижность кожи в процессе моргания.

Прерывается кожа как верхнего, так и нижнего века у переднего закругленного края века (переднее ребро). Задний край века (заднее ребро) острый и граничит с конъюнктивой задней поверхности века. Между двумя ребрами располагается промежуточная (интермаргинальная) зона.

Как было указано выше, на верхнем и нижнем веках определяются борозды. Борозда верхнего века удачно скрывает послеоперационные рубцы. Кроме того, она является границей части пресептальной и претарзальной частей кожи, отмечая место расположения верхнего края хрящевой (тарзальной) пластинки верхнего века (tarsus inferior). Именно ниже этой складки волокна апоневроза леватора верхнего века начинают проникать в надлежащую претарзальную мышцу и кожу. Выше этой складки располагается нижний край глазничной перегородки, переходящей в апоневроз.

Борозда нижнего века хорошо соответствует месту расположения нижнего края хрящевой

86