- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

Микробное сообщество, которое в основном определяет биохимические свойства почвы, представляет собой совокупность совместно обитающих орга-

454

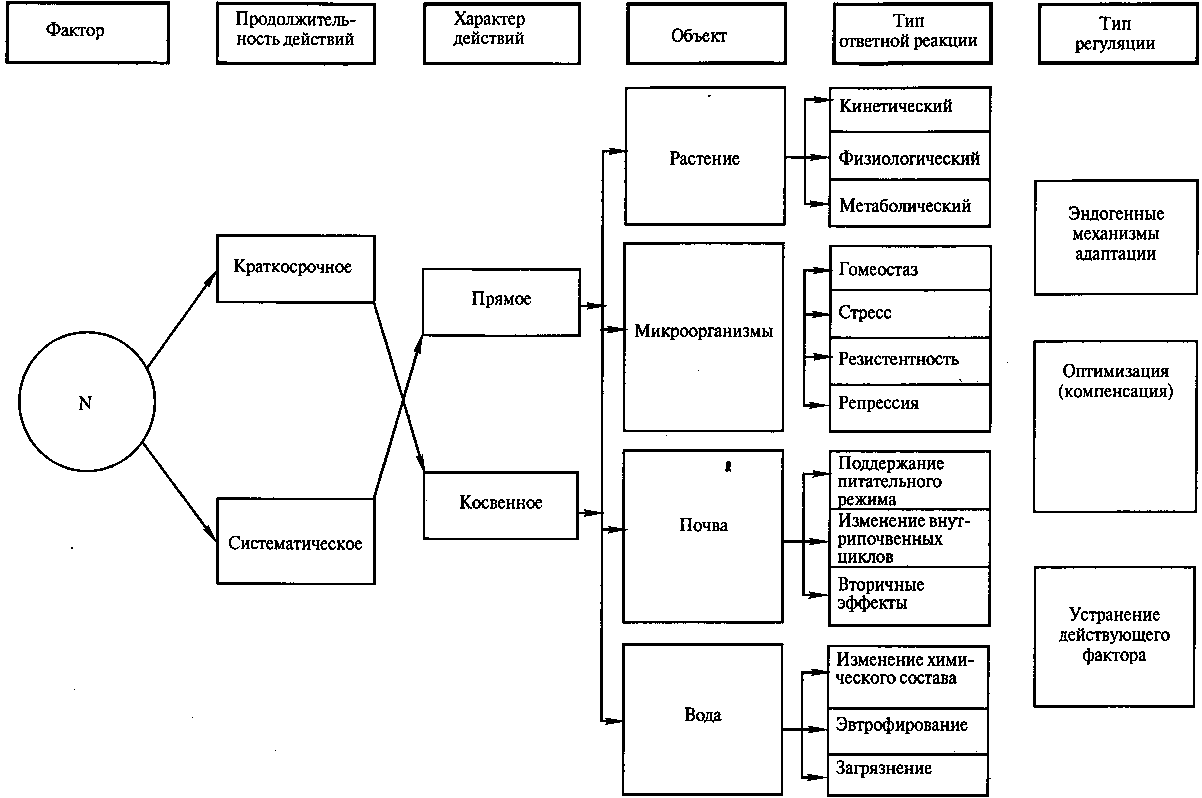

Рис. 22.4. Типы ответных реакций компонентов экосистем на антропогенное воздействие (азотные удобрения)

низмов разных видов, составляющих определенное экологотрофное единство. Из всех биотических компонентов экосистемы микробное сообщество наиболее чувствительно к изменениям экологической обстановки, происходящим в ходе сельскохозяйственного освоения экосистем, и наличию других форм антропогенного воздействия, в том числе и загрязняющих веществ. В ответ на возрастающие антропогенные нагрузки микробное сообщество претерпевает структурно-функциональные изменения, выражающиеся в последовательной смене четырех адаптивных зон. Каждой из них свойствен определенный интервал воздействующей нагрузки, определяющий совокупность изменений активно функционирующего в почве микробного сообщества, обеспечивающих его приспособление к данным условиям.

В первой адаптивной зоне (зона го-меостаза), характерной для низкого уровня нагрузки, происходит изменение общей биомассы микробного сообщества при постоянстве его состава и организации (табл. 22.4).

22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

Адаптивная зона |

Признаки |

Гомеоста- |

Изменение общей биомассы активно |

за |

функционирующего сообщества; |

|

сохранение постоянства состава и |

|

организации сообщества |

Стресса |

Перераспределение популяций по |

|

степени доминирования; развитие в |

|

почве токсинообразующих микроор- |

|

ганизмов; снижение продуктивности |

|

сельскохозяйственных культур на |

|

30...60% |

Резис- |

Резкое сокращение видового разно- |

тентности |

образия; преимущественное развитие |

|

устойчивых к данному фактору попу- |

|

ляций микроорганизмов; гибель |

|

большинства видов |

Репрессии |

Полное элиминирование роста и |

|

развития микроорганизмов |

Нагрузки

Гомеоста- Изменение общей биомассы активно за функционирующего сообщества;

сохранение постоянства состава и организации сообщества Стресса Перераспределение популяций по степени доминирования; развитие в почве токсинообразующих микроорганизмов; снижение продуктивности сельскохозяйственных культур на 30...60% Резис- Резкое сокращение видового разно-тентности образия; преимущественное развитие устойчивых к данному фактору популяций микроорганизмов; гибель большинства видов Репрессии Полное элиминирование роста и развития микроорганизмов

Средние уровни нагрузки вызывают изменения в организации микробного сообщества в виде перераспределения популяций по степени доминирования, тогда как видовой состав сообщества остается прежним (зона стресса). В соот-

ветствии с характерными для этой адаптивной зоны концентрациями агрохи-микатов и тяжелых металлов происходит доминирующее развитие токсинообразующих микроорганизмов. Для третьей адаптивной зоны (зона резистентности), характеризующейся высоким уровнем нагрузки, характерны изменения состава микробного сообщества: его видовое разнообразие резко сокращается из-за гибели большинства организмов, свойственных контрольной почве. Преимущественное развитие по-г лучают устойчивые к данному фактору популяции. Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к полному подавлению роста и развития микроорганизмов в почве (зона репрессии).

Из приведенной схемы реакции микробного сообщества на антропогенные факторы следует, что допустимой для него нормой нагрузки можно считать ту, которая не выводит систему из зоны гомеостаза, где микробное сообщество является устойчивой и стабильной системой. Характерные для зоны стресса изменения в микробном сообществе сохраняются в течение длительного времени, несмотря на прекращение воздействия и восстановление условий окружающей среды, что свидетельствует о переходе системы в другое устойчивое состояние при потере стабильности.

Антропогенное вмешательство в микробное сообщество и перестройка его состава и организации могут давать самые разнообразные эффекты: от позитивных до нейтральных и отрицательных. Устранение кислотности почвы путем известкования благоприятно сказывается на развитии азотфиксирую-щей микрофлоры. Происходящее перераспределение степени доминирования микроорганизмов в сообществе, вызванное известкованием кислой дерново-подзолистой почвы, обеспечивало увеличение его устойчивости к высоким дозам минеральных удобрений, что выражалось в расширении зоны гомеостаза и увеличении предельной дозы удобрений, вызывающей микробный токсикоз.

Внесение' полного минерального удобрения в умеренных дозах стимулирует микробную активность при избыт-

456

ке легкоразлагаемых углеродсодержа-щих соединений, что свойственно почвам, обогащенным растительными остатками с высоким отношением C:N.

В черноземах перестройка микробных сообществ проявляется в преимущественном развитии микроорганизмов, осуществляющих минерализацию органических азот- и углеродсодержа-щих соединений. Реакция денитрифи-каторов на антропогенное воздействие проявляется преимущественно на последнем этапе нитратредукции, которая может как усиливаться (например, при орошении), так и снижаться. Для диа-зотрофов свойственно снижение или сохранение исходного уровня азотфик-сирующего потенциала по мере увеличения антропогенных нагрузок. При длительном применении минеральных удобрений изменяются состав и численность автотрофных микроорганизмов и их трофических зоопартнеров. Систематическое применение азотных удобрений приводило к снижению вдвое численности представителей альгоце-ноза, унификации автотрофного сообщества, которое в данном случае включает только три вида одноклеточных зеленых водорослей, исключению из верхних горизонтов почвы нематод, коллембол, личинок насекомых и преобладанию клещей.

Негативные последствия перестройки микробного сообщества в ответ на высокие дозы агрохимикатов проявляются в ингибировании почвенных ферментов и ограничении метаболической способности почвы, в нарушении внут-рипочвенных циклов биогенных элементов, в накоплении продуцируемых грибами и микроорганизмами феноль-ных соединений, органических кислот, наличие которых свидетельствует о развитии в почве признаков фитотоксич-ности. Так, в длительно удобряемой почве чайных плантаций содержание фе-нольных соединений было в 10... 15 раз выше, чем в контрольной.

К серьезным нарушениям микробных сообществ почвы приводят загрязненные минеральными примесями атмосферные осадки. Из-за загрязнения атмосферы сернистым ангидридом, NH3 и NOx в лесной подстилке и верхнем горизонте почвы вблизи азотно-ту-

кового завода преобладали аммонифи-каторы и грибы, тогда как численность актиномицетов, целлюлозолитиков и нитрификаторов резко снижалась.