- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

Страна |

сжи- |

Доля вывозимого |

мусора, компо- |

% перерабатываемого |

|

гаемого |

на свалки |

стируемого |

другим способом |

США |

8 |

82 |

0 |

10 |

Великобритания |

2 |

98 |

0 |

0 |

Канада |

6 |

93 |

0 |

1 |

Дания |

32 |

64 |

4 |

0. |

Швейцария |

80 |

18 |

2 |

0 |

Япония |

72 |

24,5 |

1,5 |

2 |

ФРГ |

28 |

69 |

2 |

1 |

Испания |

5 |

76 |

19 |

0 |

Франция |

36 |

47 |

8 |

9 |

Италия |

18,5 |

35 |

5,5 |

41 |

Поиск наиболее безопасных способов утилизации твердых отходов стал без преувеличения жизненно важным вопросом.

Наибольшее распространение как

424

способ удаления твердых отходов получило использование автотранспорта. Однако дальность вывоза сдерживается ростом транспортных затрат. Наиболее простой способ — городские свалки, но это неудовлетворительно в санитарно-гигиеническом отношении (загрязняются почва и подземные воды; на свалках обилие мух, нашествие крыс). Размещение отходов на открытых свалках, хотя их и располагают на расстоянии не менее 1 км от населенного пункта, —вынужденная мера. Улучшенный способ захоронения отходов — свалка мусора в заранее вырытые канавы с последующим его уплотнением (трамбовкой) и засыпкой слоем земли толщиной 70...80 см, который снимают при рытье канав.

Однако и такой «улучшенный» вариант удаления и обезвреживания отходов экологически не обоснован. Недостатки его прежде всего в том, что объемы отходов постоянно возрастают и для их утилизации требуется все больше площадей земли. Свалки бытовых отходов имеют, разумеется, «срок жизни», имеется в виду процесс пространственного переполнения данного участка массой отходов, хотя экологически период их последствия бесконечен. Обычно свалки периодически утрамбовывают, засыпают слоем грунта, а при закрытии плотно укрывают почвой. В таких закрытых захоронениях накоплено более 1,5 млрд т отходов. Это объекты с опасным содержанием токсикантов, высокой радиоактивностью.

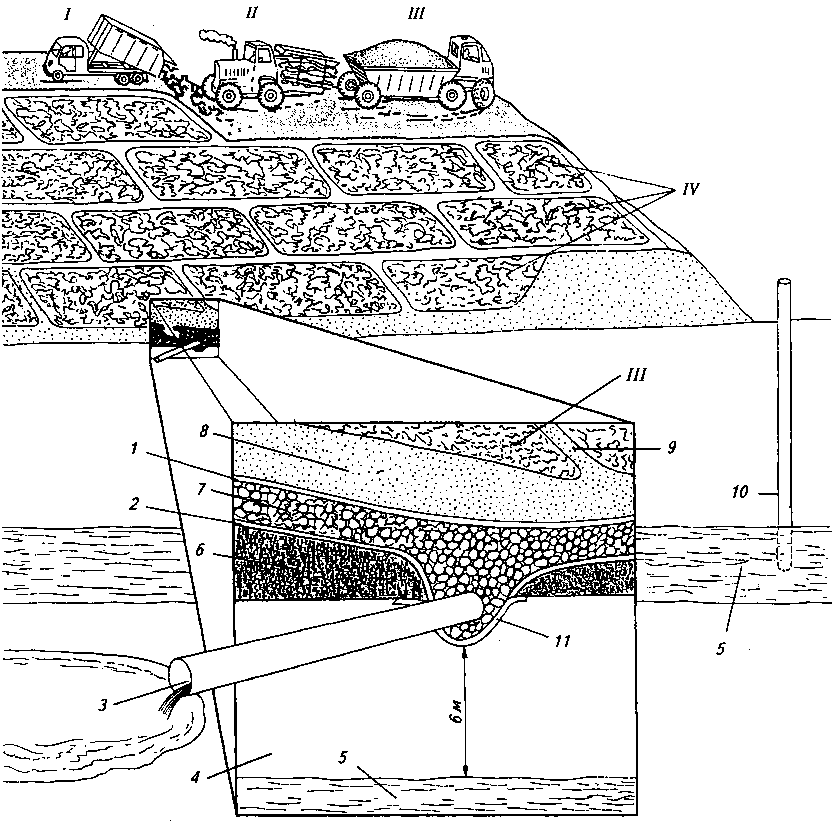

Для достижения относительного санитарно-гигиенического и экологического благополучия внедряют более обоснованные системы захоронения отходов (рис. 21.6).

Данная схема (способ) захоронения отходов предусматривает систему защиты окружающей среды. Для этого устанавливают следующие требования: полигон с отходами необходимо располагать значительно выше уровня грунтовых вод (на возвышенности); дно полигона предварительно изолируют уплотненным слоем глины; для отвода фильтрата и метана наносят слой щебня; слои мусора укладывают друг на друга в пирамидообразную насыпь; полигон оборудуют скважинами и резервуарами для перехвата фильтрата.

Сжигание мусора с гигиенической точки зрения является наиболее приемлемым способом обезвреживания. Не случайно он получил достаточно широкое распространение в различных странах. Для улучшения процесса сжигания ТБО строят все более совершенные печи. Первые же мусоросжигательные заводы с их невысокими трубами сильно загрязняли воздух, в который попадало значительное количество пыли и пепла (до 13 мг/м3). Современные предприятия оснащены специальным оборудованием, пригодным для сжигания не только обычных отходов, но и отходов поливинилхлорида и других синтетических материалов. Трубы новых заводов более высокие и оснащены электрическими пылеулавливающими фильтрами. При этом способе обезвреживания отходов сокращаются расходы на их транспортировку, что дает ощутимый эффект. Однако из-за несовершенства процессов сжигания возникают дополнительные экологические проблемы. В газах, выбрасываемых мусоросжигательными заводами, содержатся опасные соединения (табл. 21.7).

21.7. Средние концентрации загрязняющих веществ в мусоре и отходящих газах

Вредное вещество |

Содержание вредного вещества |

|

в 1 кг ТБО, г |

в 1 м3 дымовых газов, мг |

|

Хлористый водород Фтористый водород Диоксид серы Оксиды азота Угарный газ Углеводороды |

3,9 0,04 з,з 1,3 2,0 1,5 |

780 8 660 260 400 300 |

Современные технологии мусоросжигательных заводов предусматривают рекуперацию (улавливание) тепла, удаление взвеси, газоулавливание, использование компьютерного контроля за полным уничтожением отходов или их переработкой. Многие отходы обезвреживают с помощью процессов инцини-рации. В зависимости от их опасности различают высокотемпературную инци-нирацию, промышленные обогреватели и горелки, промышленные печи. Работа мусоросжигательных заводов также основана на -процессах инцинирации. Только высокотемпературные процессы пригодны для инцинирации токсичных

425

/—выгрузка мусора; Я—уплотнение; ///—засыпка; /^—отсеки с мусором; / — фильтрующий слой войлока; 2 — тканое стекловолокно; 3— резервуар для сбора фильтрата; 4— система дренажа фильтрата; 5— фунтовые воды; 6— непроницаемая плотная глина толщиной 20...30 см; 7— слой щебня толщиной 15...20 см; 8— проницаемый слой толщиной 15...20 см; 9— земляная засыпка; 10— мониторинговая скважина; // — пластмасса

отходов. Сжигание отходов при температуре около 500 °С стимулирует образование диоксинов, полицикличных ароматических углеводородов, выпадение ряда тяжелых металлов. На сложные задачи их улавливания накладываются нерешенные проблемы воздействия на водные ресурсы. В процессе влажной очистки дымовых газов образуются сточные воды, содержащие хлориды, фториды и тяжелые металлы. Их необходимо подвергать дальнейшей об-

работке и обезвреживать путем химического осаждения, флокуляцией, седиментацией (опять концентрируются опасные вещества в виде осадков). Кроме того, остающиеся после сжигания шлаки тоже надо где-то складировать. В целом на 1 т сжигаемого мусора образуется 350 кг остаточных веществ. Не исключено, что они могут оказаться вблизи агроэкосистем.

В России работают семь мусоросжи-гающих заводов (два в Москве и по од-

426

Создавая индустрию утилизации отходов, каждая страна отдает предпочтение крупным городам, так как поступающую массу отходов можно использовать в виде источников сырья или энергии. Основная задача — возвращение отходов в материальный круговорот. Различные направления данного процесса носят общее название «рецикли-зация»:

это повторное использование тары, бутылок;

возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл (жестяных банок —в производство стали, макулатуры —в производство бумаги, стеклобоя — на производство стеклотары);

сжигание отходов после соответствующей обработки для получения энергии (изношенные автопокрышки служат топливом на цементных заводах).

При этом, разумеется, необходима соответствующая сортировка отходов (рис. 21.7).

Рециклизация отходов имеет важное экологическое значение. Вместе с тем затраты на сортировку и обработку превышают экономический эффект от возврата сырья. Целевая установка любого производства должна быть направлена на минимизацию отходов.

На современном этапе рыночных отношений эколого-экономические решения утилизации отходов требуют детальных проработок для конкретных районов. Для условий городских поселений России, отличающихся большим разнообразием, отсутствуют осмысленные и апробированные схемы раздельного сбора различных видов бытового мусора (бумага, металлы, пластмассы, растительные остатки, стекло и т. д.). В связи с этим рассмотренная выше технологическая схема сортировки вряд ли скоро получит широкое распространение. Тем более что оборудование дорогостоящее, а расходы по эксплуатации достаточно высоки.

Рассматриваются также варианты использования ТБО в качестве топлива, исходя из высокого содержания в быто-

вом мусоре органической составляющей (рис. 21.8). Такой подход вполне обоснован. Сжигание отходов для получения энергии — некий средний вариант между идеальной рециклизацией и простым захоронением. После сжигания отходов в энергетических целях остается около 20 % объема исходного. Эту остаточную массу можно использовать, например, при строительстве дорог. При сжигании 2 тыс. т нерассорти-рованного мусора можно получить энергию для 60 тыс. сельских домов. Кроме непосредственного сжигания в качестве источников энергии можно использовать метан, образующийся в больших количествах на территории свалок при разложении растительных и животных отходов без доступа воздуха. Теплотворная способность 1 м3 такого биогаза соответствует 0,6 л мазута. Для сравнения: одна корова в сутки производит навоза, достаточное для получения 1,7 м3 биогаза.

Рис. 21.7. Технологическая линия по сортировке твердых бытовых отходов

В Германии, Голландии и других странах уже эксплуатируется немало биогазовых установок. В Московской области в 1996 г. открыта опытно-промышленная установка по утилизации биогаза свалок вблизи г. Мытищи, что очень важно, так как ежегодная масса

7 — крытая подъездная площадка; 2— загрузочный бункер; 3— кран; 4— котел; 5 — пар, подаваемый на турбогенератор; £—электроэнергия; 7—турбогенератор; 8— паровой барабан; 9— электростатический фильтр; 10 — дымоход; 77—вытяжной вентилятор; 12 — котельная зола; 13 — вибропитатель; 14 — накопитель горючего мусора; 75—гидравлический кулачковый питатель

биологических отходов здесь составляет более 4 млн т. По технологии голландской компании «Грантмай» в результате их переработки в биогаз предлагается получать энергию, которой можно обеспечить около 100 тыс. домовладений.

В последние годы Госкомэкология России проводит серьезную работу по формированию отвечающей современным требованиям правовой базы в области обращения с отходами производства и потребления.

Важное природоохранное значение имеет также федеральная целевая программа «Отходы» (утверждена в 1996 г.). Цели и задачи программы следующие: концентрация финансовых, материально-технических и других ресурсов, интеграция производственного и научного потенциала для решения проблемы обращения с отходами; экономия природных ресурсов в результате максимального вовлечения отходов в хозяйственный оборот; реализация пилотных проектов по переработке и обезврежива-

нию отдельных видов для последующего тиражирования проектов в целях решения проблемы накопленных в стране отходов; создание системы управления отходами, построенной на основе организационно-управленческих, нормативно-правовых, информационных и контрольных регуляторов.

Реализация вышеназванных программных мероприятий позволит: перерабатывать каждый год около 55 млн т отходов; обеспечить экономию первичного сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов на 20...25 % (должно производиться более 40 видов товарной продукции различного назначения, прибыль от реализации которой составит 693,6 млн руб. в год); существенно уменьшить площади земель, отводимых под полигоны, отвалы и хранилища отходов, и вести в хозяйственный оборот значительные массивы земельных угодий, занятые в прошлом отвалами; сформировать рынки ресурсосберегающих и малоотходных технологий и оборудования по переработке и

428

обезвреживанию отходов; активизировать процесс конверсии ВПК (военно-промышленного комплекса).

Согласно расчетам экономическая оценка предотвращенного ущерба составляет 2013 млн руб. в расчете на год.

Очевидно, что осуществление перечисленных программных положений поможет значительно сократить отрицательное воздействие отходов на окружающую природную среду в районах их образования и складирования. Это будет способствовать уменьшению заболеваемости и смертности населения, предотвращению уничтожения животного и растительного мира, росту продуктивности сельского хозяйства, высвобождению для хозяйственных нужд десяткоэ тысяч гектаров земли, а в конечном итоге — решению социальных проблем.

Нельзя, однако, не отметить, что средств из федерального бюджета на реализацию программы практически не выделяется.

Территориальные органы Госкомэкологии России осуществляют постоянный государственный экологический контроль за обращением с отходами, отслеживая соблюдение юридическими и физическими лицами установленных нормативов и природоохранных требований при работе с отходами. В частности, в сферу их компетенции входят выдача разрешений на размещение отходов и лицензий на те или иные виды деятельности, связанные с обращением с отходами на территории данного субъекта Федерации, инвентаризация мест хранения и захоронения отходов и оценка их состояния, а также влияния на окружающую природную среду и т. д.