- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

21.5. Производство тбо в различных странах

|

Количество ТБО, производимых |

|

Страна |

в стране за год |

|

|

|

|

|

надушу |

общее, млн т |

|

населения, кг |

|

США |

744 |

178 |

Австралия |

681 |

10 |

Канада |

635 |

16 |

Голландия |

449 |

6,5 |

Дания |

423 |

2 |

Швейцария |

383 |

2,5 |

Великобритания |

355 |

18 |

Япония |

344 |

41 |

Франция |

327 |

18 |

ФРГ |

318 |

19 |

Швеция |

317 |

2,5 |

Испания |

275 |

10,5 |

Италия |

263 |

15 |

Австрия |

228 |

1,7 |

Португалия |

211 |

2,5 |

Увеличение накопления ТБО свидетельствует, несомненно, об изменениях, происходящих в образе жизни людей. В частности, более широкое распространение получают различные предметы домашнего обихода, обогащается их ассортимент и т.д. Необходи-

мость разработки экологически обоснованных приемов трансформации неизбежно продуцируемых масс отходов при современном уровне переработки и «присвоении» природного вещества обществом вызвана не только проблемой ТБО. Несовершенство современных технологий производственной сферы не позволяет более глубоко или полностью перерабатывать минеральное сырье, большая часть его возвращается в природу в виде отходов. По некоторым данным, конечная годовая продукция составляет 1...2 % общего объема используемого сырья, а все остальное идет в отходы, что свидетельствует не только о нерациональном подходе к ресурсам, но и о несовершенстве производственных систем. На примере города с населением 1 млн жителей хорошо видно, что при суточном потреблении 625 тыс. т воды, 2 тыс. т пищи и 9,5 тыс. т топлива взамен образуются ощутимые объемы газообразных (950 т), жидких (570 тыс. т) и твердых (2,5 тыс. т) отходов.

В крупных агломерациях и городах количество твердых отходов столь значительно, что даже процесс удаления их с жилых территорий становится сложной проблемой. В США, например, ежедневно требуется 63 тыс. мусоровозов. С улиц Нью-Йорка в течение года удаляют более 8 млн т бытовых отходов. И главной становится проблема — куда их девать?

Отходы производства и потребления на территории России также представляют серьезную экологическую проблему.

Исходя из данных официальной от четности, можно заключить, что на территории Российской Федерации на санкционированных и несанкциониро ванных отвалах, хранилищах, свалках и полигонах, занимающих примерно 250 тыс. га земли, к началу 1994 г. нако пилось около 86 млрд т твердых отходов производства и потребления (более 530 т на каждого жителя страны). Ком мунальные отходы составляют 140 млн м3, или 42 млн т (около 280 кг на 1 чел.). Из этой массы лишь 5 % по ступает на мусоросжигательные заводы, остальное — на полигоны и свалки. В 1997 г. городские территории «продуци ровали» 130 млн м3 (примерно 39 млн т)

422

ТБО и 60 млн к3 жидких бытовых отходов. Из общего количества твердых отходов промышленными методами переработано 3 %, а остальные захоронены на полигонах.

На территории России размещены также значительные объемы токсичных промышленных отходов, количество которых на начало 1997 г. составляло 1431,7 млн т. В течение 1997 г. на предприятиях образовалось 89,4 млн т токсичных отходов, в том числе I класса опасности — 0,28 млн т, II — 2,17 млн, III — 4,95 млн, IV класса — 82 млн т. Отходы, не подлежащие использованию и переработке, направляют на захоронение. 1112 участков организованного захоронения отходов занимают 14,15 тыс. га, 935 таких объектов (84 %) отвечают действующим нормативам. Однако в местах неорганизованного складирования (несанкционированные свалки) отмечают постоянное увеличение токсичных отходов. Так, в 1996 г. 209 т промышленных отходов I класса опасности было направлено в места неорганизованного складирования, что особенно опасно.

Отходы, занимая большие площади, служат источником загрязнения почв, воздушной среды, водных объектов. Тем более что не все места организованного захоронения отходов соответствуют действующим нормам. Разнос пыли ветром отмечается в радиусе более 10 км, оказывая прямое воздействие на почвенный покров. Некоторые отвалы нередко самовозгораются и дымят, загрязняя атмосферу. В период осадков дождевые и талые воды, проходя через отвалы, загрязняются высокотоксичными соединениями. Вокруг отвалов сформировались опасно зараженные зоны. Эти негативные явления характерны практически для всех населенных пунктов России. Так, почти 30 % отходов промышленности Москвы вывозится из города без какого-либо количественного и качественного контроля. Ежегодно образуется около 3 млн т отходов на заводах и фабриках столицы. . Огромное количество осадков очистных сооружений, а также строительный мусор вносят свой вклад в экологическую обстановку агроландшафтов Подмосковья. На полигонах предприятий области

накоплено свыше ПО млн т твердых промышленных отходов (ТПО) и 120 млн т иловых осадков сточных вод очистных сооружений (ОСВ). На площади 120 тыс. га Подмосковья имеется 350 свалок, неблагоприятное экологическое воздействие которых распространяется на десятки километров.

Удаление и полное обезвреживание ТБО — трудноосуществимая гигиеническая проблема, особенно усложняющаяся в условиях возрастающей урбанизации. Сложность проблемы обусловлена, во-первых, постоянным увеличением массы отходов, а во-вторых, расширением ассортимента содержащихся в них компонентов.

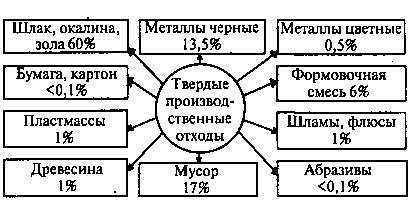

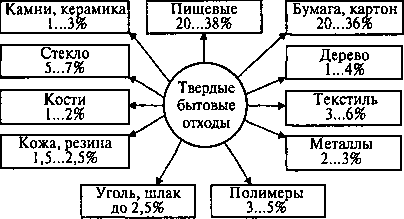

Осредненные характеристики современного состава продуцируемых отходов приведены на рисунках 21.4 и 21.5. Между тем, как известно, ни один вид не способен существовать среди образуемых им отходов.

Отмечается постепенное увеличение в отходах полимерных материалов. Поэтому опасно сжигать их, так как при этом активно образуются диоксины.

Рис. 21.4. Состав твердых бытовых отходов

Рис. 21.5. Твердые производственные отходы

Размещение и обезвреживание отходов непосредственно в населенных пунктах недопустимо. Тем не менее во

423

многих местах пользуются самыми примитивными способами уничтожения бытового и уличного мусора: сжигание в естественной среде на улицах и во дворах без каких-либо технических обустройств, что ведет к опасному загрязнению атмосферы жилых массивов. До сих пор сохранилась практика закапывания отходов в землю (без разделения их разлагающейся и инертной составляющих) в расчете на минерализующую способность почв. Решить проблему таким путем невозможно.

В результате образования все большего количества ТБО в городах почва городских территорий и их окрестностей подвергается возрастающим негативным нагрузкам.

Увеличение отходов повсеместно угрожает состоянию экологического равновесия. Например, деградируют грунтовые и подземные воды, которые за счет свалок «обогащаются» остатками разлагающейся органики, железа, свинца, цинка, красителями, моющими средствами, лекарствами и т. д.

В последние годы расширяются исследования, направленные на разработку основ обеспечения экологической сбалансированности природной среды селитебных зон; изучаются, в частности, количественные и качественные характеристики твердых отходов, которые могут привести к нарушению и деградации природных систем селитебных зон.

Твердые отходы представляют собой огромную ежегодно производимую массу разнообразных веществ, распространяемых по планете (от горной породы до продуктов частичной и полной переработки сырьевых материалов). Вследствие очень медленного разложения твердые отходы накапливаются на планете весьма интенсивно; при этом нельзя не учитывать высокую концентрацию токсичных веществ, ограниченные территориальные возможности для создания полигонов и свалок (страны Европы, Япония). Ситуация с отходами приобретает кризисный характер. И закономерно, что особую актуальность приобрели поиски способов и приемов обезвреживания и захоронения отходов, максимально отвечающих экологическим требованиям.

Требуется комплексное решение задач утилизации и ликвидации отходов, включающее одновременное использование рассматриваемых ниже методов. Необходимы банки данных по отходам и способам их переработки, поотрасле-вой учет отходов, внедрение принципов экономического стимулирования, соответствующая законодательная база. Как показывает опыт, в странах, где имеются законы об отходах, их утилизация решается лучше.

В последние годы апробируются различные мероприятия, направленные на уничтожение свалок — опасных спутников городов: бытовые отходы сортируют, перерабатывают в удобрения для сельского хозяйства или даже в жидкое топливо; часть отходов вывозят и используют для заполнения отдаленных от селитебной зоны старых карьеров, оврагов, балок и т. д.

В целом же характерна повсеместная нерешенность проблемы бытовых отходов.

Согласно различным оценкам в среднем на Земле около 29 % мусора сжигают, более 60 % вывозят на свалки, около 4 % компостируют и около 6 % подвергают другим способам переработки. Данные, характеризующие основные направления утилизации отходов в разных странах, приведены в таблице 21.6. Следует отметить, что пока используют в основном свалки и сжигание.