- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

Селитебную зону, как уже отмечалось, человек использует как многофункциональную систему. Здесь реализуются потребности людей не только в воспроизводстве следующих поколений (детей, внуков, правнуков), но и в промежуточном восстановлении сил (отдых после рабочего дня), в длительном отдыхе (пенсионный период); производят продукцию на приусадебных участках в сельских населенных пунктах, садово-огородных и дачных участках.

Эти обстоятельства определяют формирование на селитебной территории многоструктурной системы быта, включающей различные воздействия: транспортные (постоянно увеличивающееся число личных автомобилей, другой техники, например мотоблоков); мелкопроизводственные (земледелие на приусадебных участках, всевозможный ремонт техники и бытовых вещей в жилых массивах городов); животноводческие (домашние животные в подсобном хозяйстве, резкое увеличение числа собак и кошек в городских квартирах, значительное число бездомных животных). Такие воздействия при выполнении соответствующих нормативных требований в общем несложны для управления.

Особое место среди возможных воздействий в современных селитебных зонах занимают воздействия, связанные с изменением физических параметров.

Как известно, под загрязнением понимают привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых, обычно нехарактерных для нее химических, физических и биологических соединений или превышение в рассматриваемое время естественного средне-многолетнего состояния или концентрации этих агентов. Зачастую любая из перечисленных форм загрязнения приводит к негативным последствиям, из-

меняя естественное состояние одного или большинства природных компонентов, что может сказаться (или сказывается) в конечном итоге на здоровье человека. Разумеется, что вышеназванные формы загрязнения не действуют изолированно. Чаще всего наблюдается совместное физическое и химическое загрязнения (например, фотохимический смог), в результате чего значительно ухудшается экологическая обстановка.

Физическое загрязнение — это загрязнение, обусловленное изменением физических параметров среды: темпера-турно-энергетических (тепловое), волновых (световое, шумовое и электромагнитное загрязнения), радиационных (радиационное и радиоактивное загрязнения).

Электромагнитное загрязнение, будучи формой физического загрязнения опасной электромагнитным излучением, возникает в результате изменения электромагнитных свойств среды (от линий электропередачи, радио и телевидения, работы некоторых промышленных и бытовых установок).

Рассматривая экологические аспекты электромагнитного загрязнения, уместно прежде всего вспомнить о естественном электромагнитном фоне Земли. Электромагнитные поля (ЭМП) являются одним из постоянных элементов среды обитания человека и всех живых существ.

Геомагнитное поле Земли — это фактор окружающей среды, в условиях которой происходила многовековая эволюция организмов. Оно воздействует на все живое, в том числе и на человека. Так, в периоды магнитных бурь увеличивается число сердечно-сосудистых заболеваний. Постоянные магнитные поля в повседневной жизни создаются различными промышленными установками, некоторыми аппаратами и др.

Земля, как известно, обладает избыточным электрическим зарядом. По этой причине на ее поверхности существует напряженность электрического поля. Значение ее слабо меняется во времени и составляет 100...200 В/м («напряженность* электрического поля хорошей погоды»). При грозовой облачности напряженность на земной по-

415

верхности может возрастать до нескольких киловольт. При низкой облачности в горах наблюдаются случаи корониро-вания выступающих металлических предметов, что свидетельствует о напряженности в 10...20 кВ/м.

Процесс формирования и функционирования биотехносферы существенно расширил масштабы воздействия искусственных электромагнитных полей. Все более обостряющаяся проблема воздействия искусственных электромагнитных полей на сегодняшний день не имеет законченных решений. Между тем вокруг любого источника и проводника, находящегося под напряжением, распространяется электромагнитное поле. Селитебная зона практически находится в своеобразном «электромагнитном смоге». Этому невидимому для человека фактору пока не уделяется должного внимания. Однако степень его воздействия на биологические системы предполагается достаточно значимой.

Электромагнитное излучение в зависимости от электромагнитных волн, обладающих различной энергией, проявляется по-разному. В порядке повышения энергии излучения различают технический переменный ток, радиоволны, микроволны, тепловое (инфракрасное) излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение и гамма-излучение.

Особенно опасны для человека излучения высоких энергий — рентгеновские и гамма-излучения; в меньшей степени — ультрафиолетовое и микроволновое. Электромагнитные поля, возникающие при прохождении тока по проводам (технический переменный ток), также оказывают отрицательные воздействия.

Проблема электромагнитного загрязнения селитебной зоны достигла не меньшей остроты, чем химического. Число источников электромагнитных полей постоянно возрастает, расширяется спектр используемой бытовой электроаппаратуры, внедряются новые системы мобильной связи. Электромагнитные излучения от объектов различного целевого назначения, созданных человеком, в сотни раз больше среднего естественного поля. По имеющимся оценкам, средняя ежедневная доза

электромагнитной радиации в 200 раз превышает природный фон, формируемый солнечной радиацией и другими естественными источниками. По данным Госкомэкологии России, в 1996 г. превышение санитарных норм по параметрам электромагнитных полей наблюдалось на 18,9 % промышленных предприятий (из 2742 обследованных), на 23 % объектов жилищно-коммунального хозяйства (из 1956 обследованных), на 10,3 % объектов транспорта (из 668 обследованных).

Наиболее мощные источники электромагнитного излучения — телевизионные и радиостанции, радиолокационные станции, линии передач электрического тока сверх- и ультравысокого напряжения на большие расстояния.

Транспортировка электроэнергии, осуществляемая магистральными линиями электропередач (ЛЭП) напряжением 500, 700 и 1150 кВ, создает проблему биологического действия электрического поля промышленной частоты.

Сверхвысоковольтные ЛЭП обычно не проходят по территории населенных пунктов. Но в отдельных случаях они пересекают дачные поселки, усадьбы, приусадебные участки, сады, огороды и т. п. Около 80 % ЛЭП размещены по пахотным угодьям, где периодически могут находиться люди, выполняющие сельскохозяйственные работы (вблизи ЛЭП и под ними). Эти земли рекомендуется использовать для выращивания культур, не требующих ручного труда, а применяемые здесь механизмы и машины должны быть заземлены.

Поля, создаваемые ЛЭП, распространяют свое влияние на большие территории. Так, площадь полосы шириной 50 м под линиями с напряжением 300 кВ и более для вместе взятых России и США составляет около 8000 км2, что почти в 8 раз превышает территорию Москвы.

Установлено воздействие ЛЭП на здоровье населения (усталость, ухудшение самочувствия и аппетита, нарушение психики и памяти, возникновение аллергических реакций, появление обморочных состояний и головных болей, увеличение смертности лиц пожилого возраста от сердечных приступов и др.).

При изучении воздействия электри-

416

ческих полей на животных наблюдали изменения обмена микроэлементов (железа, марганца, меди и др.), увеличение щитовидной железы, что характеризует ее способность концентрировать радиоактивный йод, содержания глюкозы в крови.

Имеются сведения о подавлении и стимулировании активности микроорганизмов под действием постоянного электрического тока. Отмечено влияние электромагнитного поля на морфологию бактериальных клеток, их рост и размножение, ферментативную активность, а также на патогенные свойства. Перечисленные особенности обусловливают интенсивность микробных процессов в природе. Таким образом, электромагнитные поля представляют важный экологический фактор.

Деревья, высокие кустарники и растения служат эффективными естественными защитными экранами от воздействия ЛЭП. В то же время не исключается негативное воздействие электрических полей промышленной частоты на гибель лесов в результате образования озона. Для снижения интенсивности электрического поля до гигиенически допустимых значений для селитебной зоны проводят планировочные и технические мероприятия. Так, в целях защиты населения рекомендуют устанавливать санитарно-защитные зоны: по обе стороны от проекции на землю крайних фазных проводов шириной 20 м —для ЛЭП напряжением 330 кВ; 30 м - 500 кВ; 40 м - 750 кВ; 55 м-1150 кВ. На эти расстояния следует особенно обращать внимание в связи с расширяющимися процессами освоения малоудобных и низкопродуктивных земель.

На территории Российской Федерации действуют нормативные документы, которые регламентируют предельно допустимые уровни (ПДУ) электромагнитного неионизирующего излучения в радиочастотном диапазоне от технических средств радиосвязи, радиовещания и телевидения [«Электромагнитные излучения радиочастотного излучения (ЭМИРЧ). Санитарные нормы и правила», 1996; «Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых систе-

мами сотовой радиосвязи. Гигиенические правила», 1995], а также ряд методических документов.

Согласно экспертным оценкам Госкомэкологии России в целях обеспечения безопасности окружающей среды и человека от электромагнитных излучений необходимо:

проведение фундаментальных медико-биологических исследований по установлению нормативов ПДУ облучения (производственного персонала, населения и биотических составляющих экосистем) во всех диапазонах частот, учитывающих совместные действия частот как одного, так и нескольких частотных диапазонов и специфику излучений технических средств;

разработка на основе результатов этих исследований гигиенической и экологической документации, недостающей методической документации и измерительного оборудования по проведению мониторинга;

проведение мониторинга технических средств, излучающих электромагнитную энергию, с целью их сертификации и лицензирования;

картографирование и создание банка данных об электромагнитной обстановке на основе результатов мониторинга;

разработка методов и средств защиты от биологического действия ЭМП, средств обеспечения пожаро- и взрыво-безопасности материалов и веществ и соответствующей нормативно-методической документации.

Специфическая форма физического загрязнения окружающей среды селитебных зон - акустическое (шумовое). Мир звуков — неотъемлемая составляющая среда обитания человека, многих животных, небезразличен он (как свидетельствует ряд исследований) и некоторым высшим растениям. Шелест листвы, плеск волн, шум дождя, пение птиц, аккорды высокой музыки— все это привычно и органично необходимо человеку. Абсолютная тишина, как правило, пугает и угнетает людей. Так, при строительстве конструкторского бюро в Ганновере были предусмотрены всевозможные меры, чтобы в здание не проникал ни один посторонний звук с улицы: рамы с тройным остеклением, звукоизоляционные панели из ячеистого

417

бетона и специальные пластмассовые обои, гасящие звук. А через неделю сотрудники стали жаловаться, что не могут работать в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли работоспособность. Администрации пришлось поставить магнитофон, который, автоматически включаясь время от времени, воспроизводил эффект «тихого уличного шума». Рабочая атмосфера не замедлила восстановиться (Никитин, Новиков, 1986).

Между тем разнообразные и много-масштабные процессы техногенеза существенным образом изменили и меняют естественное акустическое поле биосферы, что проявляется в шумовом загрязнении окружающей природной среды, ставшем серьезным фактором негативного воздействия. Согласно сложившимся представлениям шумовое загрязнение — одна из форм физического (волнового) загрязнения окружающей среды, адаптация организмов к которому невозможна. Обусловлено оно превышением естественного уровня шума и ненормальным изменением звуковых характеристик (периодичности, силы звука и т. п.) на рабочих местах, в населенных пунктах и других местах вследствие работы транспорта, промышленных устройств, бытовых приборов, поведения людей или иных причин.

Как городские, так и многие сельские селитебные зоны испытывают высокую шумовую нагрузку. Антропогенный шум стал патологическим явлением, являясь неизбежным спутником технического развития. В селитебной зоне слуховой анализатор постоянно напряжен и звуковое «перенасыщение» воспринимается человеком как акустическая помеха, ведущая к шумовому дискомфорту.

В зависимости от силы и длительности действия шум способен причинить ощутимый вред здоровью. Многолетнее воздействие шума ведет к повреждению органов слуха человека, возможности развития тугоухости и даже глухоты. Измеряют силу шума в белах (Б).

Шум как фактор загрязнения селитебной зоны воспринимается людьми довольно-таки индивидуально; дифференциация восприятия шумовых воз-

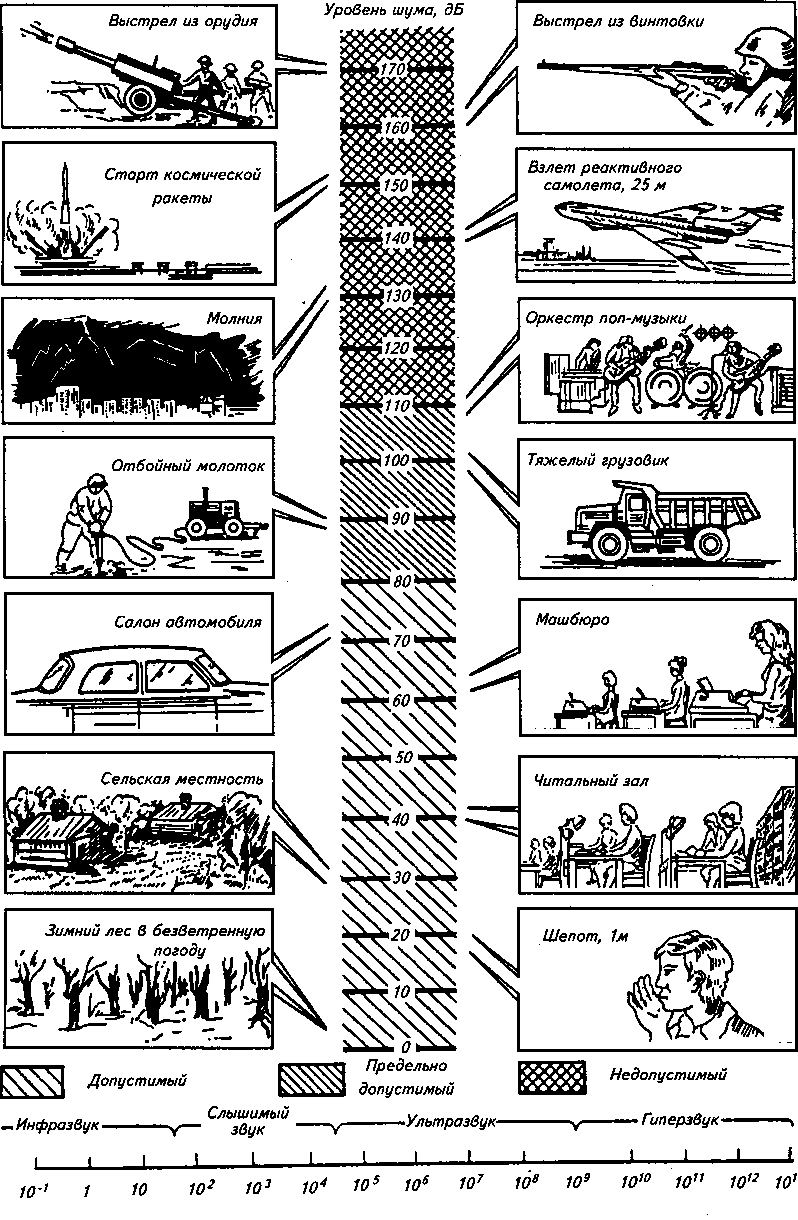

действий меняется и по возрастам, а также в зависимости от темперамента, общего состояния здоровья, особенностей слуховой адаптации и др. Орган слуха человека может приспосабливаться к некоторым постоянным или повторяющимся шумам, но во всех случаях эта приспособляемость не защищает от возможного возникновения и развития какого-либо патологического процесса. Шумовые раздражения — одна из причин расстройства сна. Прервать и изменить глубину сна могут даже небольшие (около 35 дБ) шумовые воздействия. Последствия этого — хроническая усталость, нервное истощение, сокращение продолжительности жизни, которое, по данным австралийских исследователей, может достигать 8... 12 лет. Шкала силы звука приведена на рисунке 21.3.

В соответствии с ГОСТ 12.1.003—83 «Шум. Общие требования безопасности» в 1997 г. на территории Российской Федерации проведено более 500 тыс. замеров силы шума, которые выявили значительное превышение безопасных пределов шумовой нагрузки.

Шумовой стресс характерен ддя всех высших организмов. Особенно же отчетливо он выражен у людей как эмоциональное и физическое напряжение, обусловленное постоянным акустическим дискомфортом, ведущим к заметному ухудшению здоровья. Шум, превышающий 80...90 дБ, влияет на выделение гормонов гипофиза, контролирующих выработку других гормонов. Например, может возрасти выделение кортизона из коры надпочечников. Кортизон ослабляет борьбу печени с вредными для организма веществами. Под влиянием такого шума происходит перестройка энергетического обмена в мышечной ткани. Чрезмерный шум может послужить причиной возникновения язвенной болезни.

Отмечаются также функциональные нарушения в организме, проявляющиеся в изменении активности мозга и центральной нервной системы, повышении давления. По данным Всемирной организации здравоохранения, реакция на шум со стороны нервной системы начинается при 40 дБ, а при 70 дБ и более возможны существенные ее нарушения.

При гигиеническом нормировании

418

Число колебаний, Гц /с Рис. 21.3. Шкала силы звука (шума)

допустимым считают такую силу шума, которая не нарушает звуковой комфорт человека, не вызывает у него неприятных ощущений и при длительном воздействии не наблюдается изменений в комплексе физиологических показателей, отражающих реакции наиболее чувствительных к шуму систем организма (в первую очередь нервной системы). Нормирование шумов проводят в соответствии с Санитарными нормами допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.

Одно из целесообразных, экологически обоснованных направлений борьбы с шумом — максимальное озеленение территорий. Растения обладают исключительной способностью задерживать и поглощать значительную часть звуковой энергии, особенно звуки высокой частоты. Густая живая изгородь способна в 10 раз уменьшать шум, производимый машинами. Причем древесные породы, особенно лиственные, эффективнее кирпичной или бетонной стены. Наибольшей звукопоглощающей способностью обладает живая изгородь из деревьев и кустарников. Согласно имеющимся наблюдениям существенный звукозащитный эффект (до 70 % в летнее время) получают при четырех-пятирядной полосе деревьев и кустарников. Еще одна особенность древесных культур заключается в их способности изолировать шум. Доказано, что наивысшей звукоизолирующей способностью обладают зеленые перегородки из клена (до 15,5 дБ), тополя (до 11 дБ), липы (до 9 дБ) и ели (до 5 дБ).

В целом проблема уменьшения шумового загрязнения является достаточно сложной, и решение ее должно основываться на комплексном подходе, включающем систему технических и организационных методов и мероприятий. С решением проблем шума связано и регулирование вибрационного фона окружающей среды.

В середине 80-х годов были разработаны и введены в действие рекомендации по оценке ущерба от загрязнения акустической среды населенных пунктов, позволяющие рассчитывать экономическую эффективность противошумовых мероприятий.

При регламентации физических воздействий существенное значение имеют экологическая грамотность и культура населения. Зачастую человек сам усугубляет обстановку, направляя на себя или принимая внешние воздействия, связанные с бытом или развлекательными мероприятиями, например увлечение микроволновыми установками, музыкальным шумом. Распространенным явлением среди молодежи стало звуковое «опьянение» — возбуждение, возникающее в результате резонанса клеточных структур в ответ на громкие ритмические звуки. Это состояние аналогично алкогольному опьянению или наркотическому одурманиванию. Сила шума, создаваемая современной электромузыкой, достигает 130 дБ, что превышает болевой порог.

В последнее десятилетие внимание исследователей и практиков привлекает явление акустической эмиссии, предшествующее разрушению объектов, обвалам горных пород в шахтах, землетрясениям и пр.

Экологические проблемы селитебной зоны не ограничиваются только воздействием рассмотренных физических факторов. Как уже отмечалось, интегральным показателем экологического благополучия селитебной зоны является состояние здоровья проживающего на ней населения, которое находится также в прямой зависимости от состояния атмосферного воздуха, от качества питьевой воды и продуктов питания, даже от состояния почв данной территории. Однако и сама селитебная зона является мощным фактором воздействия на окружающую природную сре-

ДУ-

Согласно оценкам Л. А. Пак и А. И.Чекереса (1979), при увеличении численности населенного пункта в среднем на 10 тыс. чел. концентрация загрязняющих веществ в его атмосфере возрастает на 0,383 %. Прослеживается довольно четкая связь между плотностью населения и загрязнением воздуха в расчете на 1 тыс. га городской территории. С увеличением плотности населения повышается загрязненность. Если в среднем при плотности населения городов и городских поселков 20 чел. на 1 тыс. га она не превышает 12 усл. ед., то

420

при увеличении плотности вдвое (до 40 чел. на 1 тыс. га) возрастает до 50 усл. ед. и т. д. Небезынтересно, что если при плотности населения 25 чел. на 1 тыс. га (районы аграрного направления) загрязненность достигает 10 условных единиц, то в районах, более развитых в промышленном отношении, — 33.

Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации ежегодно собирает информацию о состоянии окружающей природной среды и его влиянии на здоровье людей. Так, в начале 90-х годов результаты анализа около 2 млн проб водопроводной воды и около 90 тыс. проб поверхностных вод показали, что более 50 % населения России используют для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям.

Согласно государственному докладу «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1997 году» источниками централизованного водоснабжения служат поверхностные (68 %) и подземные (32 %) воды. Цент рализованные системы водоснабжения имеют 1078 городов (99 % общего чис ла), 1686 поселков городского типа (83 %), около 34 тыс. сельских населен ных пунктов (22 %) России. Среднее удельное водопотребление в Россий ской Федерации на хозяйственно-пить евые и коммунально-бытовые нужды составляет 272л/сут на 1 жителя, а в Москве — 539 л/сут. При этом практи чески все поверхностные источники во доснабжения подвержены существен ному воздействию вредных антропоген ных факторов, поэтому качество по ставляемой воды не соответствует нормативным требованиям. Качество используемых для водоснабжения под земных вод в основном соответствует нормативным требованиям, однако из- за повышенного загрязнения водоис точников, в том числе солями тяжелых металлов, традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эф фективными. В 1997 г. по России более 20 % исследованных проб питьевой воды не соответствовало санитарным нормам по химическим и более 10 % по микробиологическим показателям.

Наиболее сложное положение с каче-

ством подаваемой населению питьевой воды отмечается в Архангельской, Кемеровской и Мурманской областях, Приморском крае, Республиках Дагестан, Карелия, Якутия и др.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 1992 г. контроль за состоянием воды включает определение 100 показателей, большая часть которых непосредственно влияет на здоровье. Главным требованием к качеству воды, поступающей в селитебную зону из местных поверхностных и подземных источников или сопредельных территорий, является ее безопасность в эпидемиологическом отношении. По данным ВОЗ, около 80 % всех инфекционных заболеваний связано с плохим качеством используемой воды. Число людей на нашей планете, болеющих в связи с загрязнением (химическим и биологическим) потребляемой воды, составляет почти 2 млрд чел. В немалой степени этому способствует одна из нерешенных (и очень трудно решаемых) проблем селитебных территорий — утилизация бытовых отходов.

21.3. ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ

СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ. ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИХ УТИЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

НА АГРОЭКОСИСТЕМЫ

Любая селитебная зона объективно является устойчивым источником поступления в окружающую природную среду огромного количества отходов производства и отходов потребления.

Отходы производства представляют собой остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, которые образуются при изготовлении продукции, выполнении работ и частично или полностью утратившие первоначальные потребительские свойства.

Отходы потребления (бытовые отходы) — это разнообразные по составу и физико-химическим свойствам отходы бытовой деятельности людей.

Как отходы производства, так и отходы потребления представляют серьезную угрозу природной среде, являясь источником ее биотического, механического, химического и иных видов за-

421

грязнения, ухудшая ее санитарно-эпидемиологические, оздоровительные и эстетические качества.

По фазовому состоянию, влияющему на выбор методов и средств хранения, транспортировки и переработки отходов, их классифицируют на твердые, жидкие, газообразные и энергетические. По санитарно-гигиеническим признакам отходы подразделяют на инертные, слаботоксичные растворимые в воде, слаботоксичные летучие, токсичные растворимые в воде, токсичные летучие, содержащие нефть (масло), органические легко разлагающиеся, фекалии, хозяйственно-бытовой мусор. Токсичные отходы имеют свою классификацию.

Твердые бытовые отходы (ТБО) в процессе образования представляют рассредоточенный негативный фактор, в формировании его участвует каждый житель. При удалении из селитебной зоны ТБО последовательно трансформируются в сосредоточенный фактор серьезного воздействия на природу. В этом нетрудно убедиться, обратившись, например, к средним показателям накопления ТБО в некоторых странах (табл. 21.5).