- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

Глава 19

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

Агроэкологический мониторинг является важной составляющей общей системы мониторинга и представляет собой общегосударственную систему наблюдений и контроля за состоянием и уровнем загрязнения агроэкосистем (и сопредельных с ними сред) в процессе

интенсивной сельскохозяйственной деятельности (рис. 19.1).

Основная конечная цель его — создание высокоэффективных, экологически сбалансированных агроценозов на основе рационального использования и расширенного воспроизводства природно-ресурсного потенциала, грамотного применения средств химизации и т. д. -

В задачи агроэкологического мониторинга входят:

358

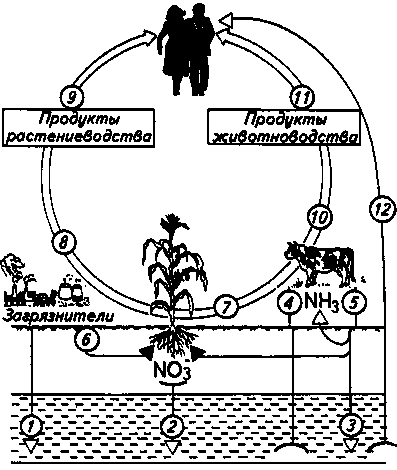

Рйс. 19.1. Содержание агроэкологического мониторинга:

7...3—сточные и грунтовые воды; 4,12— питьевые воды; 5— выделения; б— токсиканты; 7— корма; 8..J1 — продукты питания

организация наблюдений за состоянием агроэкосистем;

получение систематической объективной и оперативной информации по регламентированному набору обязательных показателей, характеризующих состояние и функционирование основных компонентов агроэкосистем;

оценка получаемой информации;

прогноз возможного изменения состояния данного агроценоза или системы их в ближайшей и отдаленной перспективе;

выработка решений и рекомендаций; консультации; предупреждение возникновения экстремальных ситуаций и обоснование путей выхода из них; направленное управление эффективностью агроэкосистем.

Основными принципами агроэкологического мониторинга являются:

1. Комплексность, т.е. одновременный контроль за тремя группами показателей, отражающих наиболее существенные особенности вариабельности агроэкосистем (показатели ранней диагностики изменений; показатели, характеризующие сезонные или кратко-

срочные изменения; показатели долгосрочных изменений).

Непрерывность контроля за агро-экосистемой, предусматривающая строгую периодичность наблюдений по каждому показателю с учетом возможных темпов и интенсивности его изменений.

Единство целей и задач исследований, проводимых разными специалистами (агрометеорологами, агрохимиками, гидрологами, микробиологами, почвоведами и т. д.) по согласованным программам под единым научно-методическим руководством.

4. Системность исследований, т.е. одновременное исследование блока компонентов агроэкосистемы: атмосфе ра — вода — почва — растение — живот ное — человек.

5. Достоверность исследований, пре дусматривающая, что точность их долж на перекрывать пространственное варь ирование, сопровождаться оценкой до стоверности различий.

6. Одновременность (совмещение, сопряженность) наблюдений по систе ме объектов, расположенных в различ ных природных зонах.

В агроэкологическом мониторинге выделяются две взаимосвязанные по информационной базе подсистемы: научная и производственная.

Научной базой подготовки исходных данных для применения технологических решений является полигонный аг-роэкологический мониторинг. Такой мониторинг может осуществляться на делянках длительных опытов, постоянных участках слежения, реперных точках. Он при условии оснащения современными приборами и оборудованием позволяет проводить фундаментальные исследования по широкому спектру вопросов.

Производственная система включает мониторинг всех используемых сельскохозяйственных площадей страны по сравнительно небольшому набору показателей через 5... 15 лет. Позволяет получить надежную систему сроковых характеристик.

Единая система агроэкологического мониторинга позволяет сосредоточить усилия различных организаций для всесторонних наблюдений и последующей

359

пространственной оценки экологического состояния земель и других базовых элементов агроэкосистем. На этой основе возможна разработка достаточно объективной системы информации для решения кратковременных и долговременных агроэкологических задач.

Основные принципы организации полигонного агроэкологического монито -ринга. В качестве полигонов для агро-экологического мониторинга используют длительные опыты географической сети. Целесообразность использования таких полигонов определяется тем, что они, как правило, отражают систематическое воздействие на почву и другие компоненты экосистемы наиболее широко распространенного техногенного фактора — удобрений и пестицидов, проводятся в строгом соответствии с требованиями единой методики на фоне высокой агротехники, рекомендуемой зональными системами земледелия. При этом широкий набор вариантов с различной химической нагрузкой позволяет в конечном счете установить экологически оптимальные системы удобрений и средств защиты для конкретных почвенно-климатических условий, разработать обоснованные нормативы нагрузок, уточнить ПДК и т. д. Таким образом, необходимым (да и, пожалуй, неизбежным) процессам химизации можно придать надлежащую эколо-гичность. Использование в качестве полигонов агроэкологического мониторинга опорных базовых вариантов длительных опытов направлено на эколого-агрохимическую оценку:

различного насыщения почв минеральными удобрениями (особенно азотными);

использования химических средств защиты растений, стимуляторов роста и т.д.;

применения мелиорантов (извести, гипса и др.);

органических удобрений, растительных остатков промежуточных культур, сидератов;

биологических (без или с минимальным использованием средств химизации) систем земледелия.

Один из методических приемов изучения природной среды — разделение ее на определенные подсистемы (блоки)

в зависимости от целей эксперимента. В качестве изучаемых вариантов, например, целесообразно использовать принятые системы земледелия, обеспечивающие различные уровни продуктивности агроэкосистемы. В учреждениях, имеющих хорошую опытную базу для разработки новых, более совершенных, позволяющих выйти на заданную продуктивность систем земледелия, агро-экологические проблемы можно решить более масштабно. Такой полигон состоит из трех-четырех вариантов с различными системами земледелия, насыщенностью удобрениями и средствами защиты растений и др. Набор же вариантов при проведении агроэкологического мониторинга обязательно должен охватывать весь спектр исследуемых уровней продуктивности (как оптимальные, так и экстремальные). В частности, вариант:

с интенсивным возделыванием сельскохозяйственных культур, обеспечивающий максимальную для данных зональных условий продуктивность севооборота на основе использования прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур (первый уровень продуктивности);

с использованием интегрированных систем удобрений и средств химической защиты растений, обеспечивающих достаточно высокую продуктивность на основе низких и средних доз удобрений и «мягких» способов применения химических средств защиты растений по экономическим порогам вредности (второй уровень продуктивности);

с биологическим способом ведения земледелия, основанный на использовании лишь органических удобрений, промежуточных культур, запашке соломы и т. д., в севооборотах с достаточным содержанием бобовых для обеспечения всех культур севооборота биологическим азотом при биологической и агротехнической системах защиты растений (третий уровень продуктивности);

соответствующий абсолютному контролю (экстенсивный способ ведения земледелия), отражающий современное естественное плодородие пахотных угодий данной- зоны (четвертый уровень продуктивности).

В зависимости от конкретных усло-

360

вий можно рассматривать варианты с орошением, использованием химических мелиорантов и т. д.

Комплексные полигонные опыты позволяют оценить экологию тех или иных систем земледелия и технологию возделывания культур. Вместе с тем остается нераскрытым значение отдельных приемов и их сочетаний в контексте положительного или отрицательного воздействия на окружающую среду, для изучения которых служат стационарные полевые опыты, причем ценность результатов определяется их длительностью.

Наиболее информативными являются продолжительные многофакторные опыты. Их целесообразно планировать как полные факторные опыты или как выборки из полных схем. Изучая в таких опытах несколько факторов, можно достаточно объективно оценить возможное раздельное или совместное их действие на изучаемые показатели и процессы. Широрш диапазон факторов служит основанием для выбора оптимальных их значений с учетом агрономических и экологических критериев оптимальности.

Локальный агроэкологический мониторинг проводят в производственных условиях в опытно-показательных и базовых хозяйствах, расположенных в основных почвенно-климатических регионах страны. В его задачи входят: проведение систематических наблюдений за состоянием основных компонентов аг-роэкосистемы (почва — вода — растения) под влиянием интенсивного применения средств химизации; оценка и прогноз изменений состояния названных компонентов в зависимости от техногенных нагрузок; изучение и оценка высокоэффективных экологически безопасных технологических приемов в земледелии и разработка мер по их широкому применению в производственных условиях.

В системе локального мониторинга проходят апробацию основные технологические решения, полученные на полигонных объектах.

Сплошной агроэкологический мониторинг осуществляют учреждения Гипрозема, Агрохимслужбы и др., которые периодически (через 5...15 лет) об-

следуют почвенный покров страны (рН, содержание гумуса, эродированность, засоленность, содержание подвижных форм N, Р, К). По данным обследований составляют почвенные и агрохимические очерки, в которых дают всестороннюю характеристику землепользования хозяйств и рекомендации по его улучшению/Составляют также картограммы и карты. При проведении таких обследований можно выявить (а затем отразить на картографическом материале) антропогенные, техногенные, эрозионные и другие изменения свойств почв и состояния почвенного покрова.

При сплошном агрохимическом мониторинге предусматривают также ежегодную комплексную диагностику минерального питания по основным этапам органогенеза.

Для проведения мониторинга на типичных по почвенному покрову полях с разной интенсивностью химических нагрузок выделяют постоянные участки (реперные площадки), на которых изучают динамику широкого набора показателей, служащих основой для последующей экологической оценки применяемых технологий. Наблюдательные (фоновые участки) площадки организуют и на ближайших почвенных аналогах, не подвергающихся антропогенному воздействию (целина, залежь, естественные угодья).

Наиболее перспективное направление проведения сплошного производственного агроэкологического мониторинга — дистанционная аэрокосмичес-каясъемка.