- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

Объект агросферы |

40К |

226Ra |

232Th |

238U |

|

Почвы* Сельскохозяйственные растения** Молоко Мясо |

90...720 95...500 40 70 |

6...2500 1,9-Ю-2...0,5 3,7 -Ю-4.. .8,7- 10-1,6-Ю-2...7,4-10- |

25(7...50) 4-Ю-3 2 4-Ю-3 2 4-Ю-3 |

2,4 4,9 |

25(10...50) ю-3...6,0- ю-3 1,2-Ю-4 10-3...1,2-10-2 |

*В расчете на пахотный слой почвы (0—25 см). """Продуктивные органы.

Основными источниками техногенных радионуклидов в агросфере являются остаточные количества долгожи-вущих радионуклидов, поступивших в нее в результате испытаний ядерного оружия, а также выбросов и сбросов радионуклидов при работе атомных электростанций и других предприятий полного ядерного топливного цикла (предприятия по добыче уранового сырья, заводы по переработке отработавшего ядерного топлива и др.). Особую проблему представляет безответственное отношение к радиоактивным отходам на этих предприятиях, в результате которого радионуклиды поступают в окружающую среду и включаются в миграцию по сельскохозяйственным цепочкам. В последние годы растет число ядерных технологий, применяемых в различных отраслях хозяйственной деятельности человека, при этом не исключено поступление радионуклидов в биосферу. Очень серьезным

источником техногенных радионуклидов для окружающей среды явились крупные радиационные аварии в атомной промышленности и ядерной энергетике — авария на Южном Урале в 1957 г., в Уиндскейле (Великобритания) в 1957 г. и на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г. Остаточные количества радионуклидов сохраняются на полигонах, где проводились испытания ядерного оружия, и прилегающих к ним территориях (Семипалатинский полигон, о. Новая Земля). Рост химизации сельского хозяйства ведет к увеличению применения удобрений и мелиорантов с повышенным содержанием естественных радионуклидов. Это связано, в частности, с тем, что некоторые виды горного сырья, используемого при получении минеральных удобрений (в первую очередь фосфорных), обогащены 238U, 232Th и дочерними продуктами их распада.

15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

Поведение радионуклидов в почве.

Почвенная оболочка биосферы — пе-досфера —один из основных компонентов в природе (наряду с Мировым океаном), в которых происходит локализация искусственных радионуклидов, сбрасываемых в окружающую человека среду вследствие его техногенной деятельности. Почва обладает уникальной сорбционной способностью по отношению к поступающим в нее в микроколичествах искусственным радионуклидам, что имеет двоякое значение для их миграции в биосфере и, в частности, по сельскохозяйственным цепочкам (рис. 15.1). С одной стороны, закрепление радионуклидов в верхних горизонтах почвы—в корнеобитаемом слое создает длительно действующий природный источник радиоактивных веществ для корневого поглощения растениями. С другой стороны, сильная сорбция радионуклидов твердой фазой почвы ограничивает их поглощение корневыми системами растений. Эти особенности сорбции радионуклидов почвенным поглощающим комплексом обеспечивают длительное поддержание в наземной среде процессов накопления растениями долгоживущих радионуклидов.

Поведение радионуклидов в почве определяется прежде всего тем, что они находятся в ней в ультрамикро-концентрациях. Например, при содержании радионуклидов в почве, равном 37 кБк/м2 (1 Ки/км2), их массовые доли в пахотном слое почвы равны: 90Sr (Г1/2 = 28,5 года) - 2,4 • 10"12 %, 137Cs (Г1/2 = 30,17года) - 3,9 • 10"12%, 95Zr (Г1/2 = 63,98 сут) - 1,6 • Ю-14 %. Исключение составляет небольшая группа естественных тяжелых радионуклидов: например, массовые доли 238U и 232Th в почве равны соответственно (3...4) • 10~4 и (4...9) • 10~4 %. Очень низкая массовая доля радионуклидов с Т{/2< п • 10~2... 104 лет обусловливает существенную зависимость поведения радионуклидов в почвах от концентрации и свойств их изотопных и неизотопных носителей.

Являясь изотопами химических эле-

ментов, радионуклиды характеризуются такими же физико-химическими свойствами, что и стабильные изотопы этих элементов. Однако тождественность поведения радионуклидов и их стабильных изотопных аналогов может наблюдаться только в случае равновесного распределения в почве физико-химических форм привнесенных радионуклидов, с одной стороны, и нативных форм их стабильных аналогов — с другой, т. е. при достижении полноты изотопного обмена во всех компонентах почвы. Время наступления равновесного распределения радионуклидов во многом зависит от свойств почвы (реакции и состава почвенного раствора, количества и состава почвенных коллоидов, содержания гумуса, влажности и др.), а также от исходной физико-химической формы радионуклидов.

Поступившие в почву «свежие» техногенные радионуклиды первоначально являются новыми компонентами в природной среде и постепенно, по мере «старения», становятся менее доступными для поглощения корневыми системами растений, что происходит вследствие усиления сорбции радионуклидов твердой фазой почвы, вхождения их в кристаллическую решетку глинистых минералов и т. п. Скорость «старения» разных техногенных радионуклидов неодинакова, например, для 13'Cs характерно интенсивное «старение», а 90Sr, наоборот, в течение длительного времени сохраняется в почвах в обменном состоянии. Явление «старения» радионуклидов имеет важное значение в случае аварийного загрязнения почв, когда первое время радионуклиды находятся в относительно биологически доступной форме. Поглощение почвой подавляющего большинства радионуклидов определяется процессами их распределения между двумя основными фазами — твердой и жидкой (почвенный раствор) и осуществляется главным образом благодаря процессам сорбции — десорбции радионуклидов, осаждения — растворения труднорастворимых соединений и коагуляции — пепти-зации коллоидов.

Подвижность радионуклидов в почвах принято оценивать с помощью коэффициента распределения (Кр), рав-

302

ного отношению равновесных концентраций радионуклидов в твердой фазе почвы и в почвенном растворе. Для таких важных в радиологическом отношении нуклидов, как 90Sr, 95Zr, 131I, 137Cs, 144Ce и 239Pu, Kp равен соответственно 26...449, 164, 0,55, 1100...11 400, 1100 и 1040...42 800 см3/г (разница в Кр определяется физико-химическими свойствами почв, в первую очередь содержанием глинистой и илистой фракций).

По типу поведения в почвах радионуклиды можно разделить на несколько групп. Для радионуклидов Zn, Cd и Со характерна не обменная сорбция, а их вероятные механизмы закрепления в почвах — адсорбция почвенными минералами и образование комплексов с органическими и органоминеральными лигандами. Радионуклиды Na, Rb и Sr сорбируются почвами преимущественно по обменному типу. Длительное нахождение долгоживущего техногенного радионуклида 90Sr (Г1/2 = 28,5 года) в почвах в обменной форме приводит к тому, что он становится одним из наиболее важных в загрязнении сельскохозяйственной продукции. Радионукли-

дам I, Ce, Pm, Zr, Nb, Fe и Ru свойственно многоформенное поведение с образованием комплексов и осаждением (коагуляцией) коллоидов. Для 137Cs характерна достаточно сильная фиксация твердой фазой почвы, причем важную роль в этом процессе играют такие глинистые минералы, как клиноптилолит (137Cs включается в кристаллическую решетку этих минералов, переходя в недоступную для поглощения корневыми системами форму). Хотя 137Cs сорбируется почвами прочнее, чем 90Sr, длительный период полураспада (Г1/2 = 30,17 года) и биологическая значимость этого щелочного радионуклида определяют его важную роль в загрязнении сферы сельскохозяйственного производства. Для многих радионуклидов (в частности, I) существенное значение имеет образование соединений с органическим веществом почвы.

Радионуклиды, поступившие на по-чвенно-растительный покров из воздуха, первоначально концентрируются в верхнем слое почвы 0...2 см, а затем начинают мигрировать по ее профилю. Вертикальное перемещение радионук-

303

лидов в неперепахиваемых почвах приводит к постепенному перераспределению радиоактивных веществ в пределах корнеобитаемого слоя, а следовательно, и к изменению их поглощения корневыми системами растений и снижению мощности дозы облучения. Разработаны различные модели транспорта радионуклидов по профилю почвы. При вертикальной миграции радионуклидов в почве обычно учитываются два механизма, определяющие скорость этого процесса, — конвективный и квазидиффузионный.

Исходя из предположения о наличии состояния динамического равновесия между радионуклидами, находящимися в твердой и жидкой фазах, для описания миграции радионуклидов по профилю почвы обычно используют уравнение конвективной диффузии

dq (jc, t)/dt = D d2q (x, t) / dx2 -— шЭ<7 (х, t)/dx — Xq (x, /),

где q (jc, t) — средняя по всем фазам концентрация радионуклидов; D(x, t) — эффективный коэффициент квазидиффузии; со — линейная скорость переноса радионуклидов под действием потока влаги; X — постоянная радиоактивного распада.

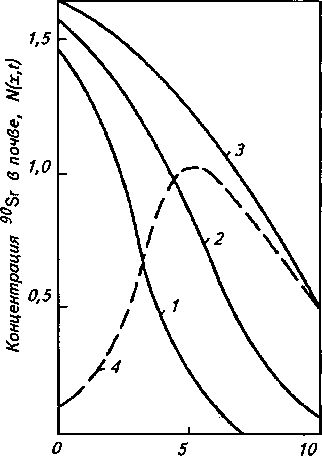

В качестве примера на рисунке 15.2 показано распределение 90Sr в профиле дерново-подзолистой почвы европейской части России (D= 0,3 см2/год, со = 0,5 см/год).

Накопление радионуклидов растениями. Радиоактивные вещества могут поступать в растения через надземные органы (при аэральном выпадении радионуклидов на почвенно-раститель-ный покров и задержании их надземной фитомассой) и через корни (при почвенном усвоении радионуклидов). Особенностью аэрального (некорневого) перехода радионуклидов является фактически неселективная адсорбция всех поступивших на надземные части растений радионуклидов с возможным включением в цепь миграции всей смеси радионуклидов (дискриминация радионуклидов начинается на этапе физиологически активной инкорпорации радиоактивных веществ во внутренние ткани). Иная картина характеризует почвенный путь перехода радионуклидов, где почвы выступают как природный

Расстояние от поверхности почвы, см

Рис. 15.2. Распределение 90Sr в профиле почвы в безразмерной форме N(x9t) = q (jc, t)q0 при поступлении радионуклида на поверхность почвы, равном q0. Время выпадения 90Sr на почву t.

7 — 5 лет; 2—10 лет; 3 — 15 лет; 4 — через 5 лет после 10-летних выпадений (Кириченко, 1970)

сорбент, а корневые системы растений поглощают радионуклиды селективно в соответствии с закономерностями минерального питания растений.

Интенсивность поступления радионуклидов в растения из почвы принято оценивать с помощью коэффициента накопления (или концентрационного отношения) Кн, равного отношению концентраций радионуклида в растениях и почве соответственно. Если аккумуляцию растениями радионуклидов из почвы определяют в расчете на золу растений, то соответствующее отношение называют коэффициентом биологического поглощения (КБП). Другим, часто используемым (особенно в практике) показателем способности растений накапливать радионуклиды, является коэффициент перехода Кп, равный отношению концентрации радионуклидов в растениях к плотности загрязнения почвы, который обычно выражают в (Бк/кг)/(Бк/м2).

304

Темпы переноса ряда радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам, в частности в системе почва — растение, зависят от количества сопровождающих этот процесс изотопных или неизотопных носителей радионуклидов. Это прежде всего относится к транспорту двух ведущих долгоживущих искусственных радионуклидов — 90Sr и '37Cs, основными неизотопными носителями которых являются биологически важные макроэлементы — соответственно Са и К. Для учета сопряженного переноса 90Sr — Са и 137Cs — К введен термин «коэффициент дискриминации микроколичеств радионуклида относительно макроколичеств носителя» (КД). Для908г-Са

ут[- Sr/Ca в звене-акцепторе 90Sr/Ca в звене-доноре

В системе почва — растение акцептором является растение, а донором — почва. Аналогичное соотношение введено и для пары 137Cs — К. Переход 90Sr из почвы в растения (выраженный по отношению к Са) зависит от количества обменного Са2+ в почве, и в этом случае КД предложено называть показателем Клечковского.

Задерживание выпадающих из воздуха на растительный покров радиоактивных частиц принято характеризовать отношением количества радионуклидов, сорбированного на надземных частях растений, к количеству радиоактивных веществ, выпавшему на данную площадь сельскохозяйственных угодий. Задерживание оседающих на растения радиоактивных частиц и последующее их удаление зависят от площади растительной поверхности, способной аккумулировать частицы; запасов фитомассы на единице площади, формы, размера и ориентации листьев и других надземных органов растений, а также от свойств их поверхности; скорости ветра, проходящего через посев во время и после выпадения частиц; размера аэрозольных частиц, количества выпавшего материала; относительной влажности во время и после выпадений.

Роль некорневого (аэрального) заг-

рязнения растений по сравнению с накоплением радионуклидов из почвы особенно велика в первый период после выпадений: в это время содержание радиоактивных веществ в растениях может целиком определяться задержанием радионуклидов, оседающих из воздуха, надземной фитомассой. После прекращения радиоактивных выпадений начинается очищение растений от радионуклидов (смывание дождем, сдувание ветром, удаление аэрозолей под влиянием гравитационных сил и т. п.). Снижение концентрации радионуклидов в растениях после прекращения выпадений оценивается периодом полуочищения (т. е. временем, в течение которого с надземной фитомассы удаляется 50 % радионуклидов). Период полуочищения от большого числа радионуклидов у сельскохозяйственных растений колеблется от 7 до 17 сут (он зависит от физико-химических свойств радионуклидов, размеров аэрозольных частиц, биологических особенностей растений и т. д.).

Радионуклиды могут поступать в растения в результате подъема ветром или дождем с почвенного покрова как самих радиоактивных частиц, так и загрязненных частиц почвы. Это явление называют вторичным радиоактивным загрязнением растений. Такой путь поступления в растения особенно важен для тех радионуклидов, которые прочно фиксируются почвой и слабо накапливаются при корневом поглощении. Относительный вклад пылевого загрязнения в суммарное содержание радионуклидов в растениях (т.е. обусловленного поступлением радионуклидов из почвы по корневому пути и аэральным загрязнением) зависит от коэффициента накопления (Кн) радионуклида: чем ниже Кн, тем относительно большее значение приобретает вйекорневое (пылевое) загрязнение растения. Для глобально рассеянных в результате ядерных испытаний 90Sr и *37Cs вклад пылевого загрязнения в Нечерноземной зоне России в 80-х годах составлял 0,3...1,4 % для зер-на и 3...4 % — для вегетативных органов, этот вклад был несколько выше для растений на лугах (6... 14 %).

Накопление растениями радионуклидов из почвы зависит от комплекса

305

факторов, среди которых можно выделить 4 основные группы: физико-химические свойства радионуклидов, физико-химические свойства почвы, биологические особенности растений и агротехнику культур. Усвоение радионуклидов растениями хорошо согласуется с аккумуляцией их стабильных изотопных аналогов (табл. 15.2).