- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

Зерновые

80 160

952 1338 2160

993 1322 1642

Почвы

Пашня

Пропашные

Луга

Судя по приведенным количественным характеристикам, с каждого килограмма азотных удобрений в шпинате в среднем накапливается 7,55 мг нитратов, а в кресс-салате — 4,06 мг.

Увеличение доз азотных удобрений приводит не только к повышению содержания нитратов в произведенной продукции, но и к снижению в ней содержания витамина С, Сахаров и других веществ, а следовательно, и ее биологической ценности.

Значительную роль в накоплении нитратов в овощах играют также формы применяемых удобрений, сроки уборки урожая и т. д.

Содержание нитратов различается и в зависимости от органа растений. Их больше там, где превалируют ксилема и ткани, в клетках которых хорошо развиты вакуоли, т. е. в частях, по которым осуществляется транспорт питательных веществ в растениях. Так, в корне, стебле и черешках листьев нитратов значительно больше, чем в листовой пластинке. В генеративных органах нитраты отсутствуют или содержатся в гораздо меньших количествах, чем в вегетативных.

Азотные удобрения загрязняют природные воды. Вынос азота в водные объекты определяется как природными факторами (климат и погода, гидрология и рельеф), так и антропогенными

Песчаные 30 45 7

Суглинистые и лёссовые 21 32 5

Глинистые 15 24 3

В среднем 22 34 5

Согласно данным, полученным в США, соотношение количеств азота, выносимого в процессе инфильтрации из почв под травами, зерновыми и паром, составляет 1: 6 : 30. Вынос же азота с полей с поверхностным стоком при террасной системе земледелия примерно в 12 раз меньше, чем при контурной.

В районах интенсивного производства овощей, плодово-ягодных культур и винограда наблюдается загрязнение нитратами грунтовых вод.

Ввиду опасности нитратного загрязнения питьевой воды ВОЗ установила для нее следующие ПДК нитратов: умеренные широты — 22 мг/л, тропики — 10 мг/л. (В России аналогичный показатель составляет 10 мг/л, как в Польше и США, в ФРГ-20 мг/л.)

Для сведения к минимуму непроизводительных потерь азота, предотвращения и снижения загрязнения нитратами растениеводческой продукции, водоемов и т. д. необходимо четко соблюдать существующие регламенты по транспортировке, хранению и применению минеральных и органических удобрений.

Внесению удобрений должно предшествовать известкование почв, кото-

242

рое снижает почвенную кислотность и активизирует процесс восстановления нитратов.

Сроки проведения подкормок также играют важную роль в накоплении нитратов. Не рекомендуется применять подкормки в период массового созревания корнеплодов и кочанов.

Исключительно важным приемом снижения (предотвращения) нитратного загрязнения сельскохозяйственной продукции является внесение достаточного количества полноценного органического удобрения (навоз, компосты, сидераты). Как свидетельствует опыт ряда стран, органические удобрения целесообразно вносить в сочетании с минеральными в соотношении 4:1. Например, в Голландии применение высоких доз минеральных удобрений, порядка 300 кг/га пахотных земель, на фоне 40 т/га органических удобрений не приводит к нитратному загрязнению. Навоз следует предварительно прокомпостировать с соломой или торфом и внести в почву с осени.

Перспективной альтернативой минеральному азоту в питании растений является биологический азот.

По расчетам академика Е. Н. Мишу-стина (1985), при посевной площади бывшего СССР, которая составляла 220 млн га, фиксация биологического азота в результате деятельности азот-фиксирующих микроорганизмов достигает 7,5 млн т (около 3 млн т фиксируют азотфиксаторы — симбионты бобовых культур и 4,5 млн т — свободноживу-щие). Для сравнения следует отметить, что в 1976 г. химическая промышленность поставляла сельскому хозяйству в пересчете на азот 7,25 млн т азотных минеральных удобрений.

В настоящее время широко изучаются бактерии рода Rhizobium, их специфичность по отношению к отдельным бобовым культурам. С помощью методов генной инженерии ведутся поиски наиболее продуктивных штаммов. Исследуется также возможность использования ассоциативных азотфиксирую-щих бактерий, микоризы, а также различных комбинаций этих микроорганизмов, что зачастую оказывается намного более эффективным, чем применение любого из них в отдельности.

Для каждой сельскохозяйственной культуры и каждого сорта, а также различных почвенных условий реально подобрать специфическую комбинацию азотфиксирующих микроорганизмов, при которой процесс снабжения азотом будет протекать наиболее продуктивно. Посредством инокуляции эффективными азотфиксирующими микробиологическими препаратами можно повысить урожайность сельскохозяйственных культур без дополнительного внесения азотных минеральных удобрений.

Как уже говорилось, эффективность применения удобрений определяется сложным комплексом биотических и антропогенных факторов, среди которых существенное, а нередко и решающее значение принадлежит климатическим и погодным условиям. Учет аг-рометеоролических условий является важной предпосылкой оптимизации использования минеральных удобрений, а следовательно, способствует уменьшению вероятности загрязнения окружающей среды избыточными химическими веществами. Результаты фундаментальных исследований профессора А. П. Федосеева («Агротехника и погода», 1979; «Погода и эффективность удобрений», 1985) позволяют с успехом учитывать метеорологическую составляющую при решении задач химизации.

Параметры структуры и плотности почвы достаточно хорошо отражают условия жизни растений (комплекс физико-химических свойств почвы, доступность влаги, газообмен и биологические процессы).

Эффективность удобрений существенно варьирует в зависимости от типа и плотности почв, а также их увлажнения.

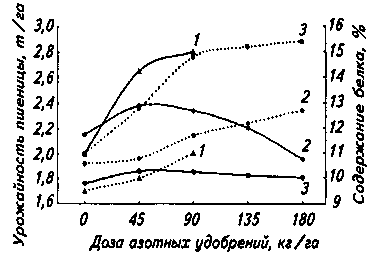

При внесении различных доз азотных удобрений увлажнение сказывается не только на абсолютных прибавках урожая зерна, но и на содержании в нем белка (рис. 11.3). Из данных рисунка следует, что в засушливые годы было получено лишь некоторое увеличение урожайности при малых дозах азотных удобрений (22 кг/га), в умеренно влажные годы —значительное увеличение при средних дозах (45 кг/га) и во влажные также значительное, но при высоких дозах (90 кг/га). Содержание белка в

243

Рис. 11.3. Влияние азотных удобрений на урожайность и белковость пшеницы во влажный (/), умеренно влажный (2) и засушливый (J) годы (Schlesinger, 1970):

сплошные кривые — урожайность, штриховые — содержание в зерне белка

зерне при увеличении доз азотных удобрений во всех случаях возрастало и было наивысшим в сухие годы.

Как известно, для каждой почвенно-климатической зоны или агрохимического района опытным путем установлены средние нормы внесения органических и минеральных удобрений. Вместе с тем нельзя не учитывать, что эффективность удобрений, особенно азотных, значительно варьирует в зависимости от погодных условий, которые влияют как на количество доступных питательных веществ в почве, так и на их действие на растения. Чтобы определить оптимальные дозы удобрений, учитывают суммарное количество осадков за следующие периоды: а — с 1-го августа предыдущего года до декады перехода температуры воздуха через 5 °С осенью; б— с последующей декады после перехода температуры через 5 °С осенью до первой весенней декады, предшествующей переходу температуры через 5 "С. Данные, представленные на рисунке 11.4, позволяют в зависимости от количества осадков корректировать расчетные дозы азотных удобрений под запланированный урожай, вносимые при весенней вспашке или предпосевной обработке почвы. Вторая зона графика отражает условия увлажнения, при которых для получения запланированного урожая следует вносить принятые в данном районе (хозяйстве) средние дозы азотных удобрений с учетом предшественников, агрохимических свойств почвы,

состояния посевов и других факторов. Если числовое значение осенних и зимних осадков попадает в поле второй зоны графика, то поправка к установленным дозам азотных удобрений на условия увлажнения не вносится. Если точка, характеризующая количество осадков, ложится в поле первой зоны, то рекомендуется установленную по агрохимическим и агрономическим условиям дозу азота уменьшить. Если точка попадает в третью зону, установленную дозу для этих условий увлажнения увеличивают (но не выше определенного для заданного уровня урожайности верхнего предела дозы).

Рассчитанное на запланированный урожай количество фосфорных и калийных удобрений корректируют в соответствии с дозами азотных удобрений.

Если по прогнозу ожидается засушливое лето, соотношение между азотом, фосфором и калием изменяют в сторону увеличения доли фосфорно-калийных удобрений.

Эффективность подкормок посевов возделываемых культур в немалой степени зависит от особенностей складывающихся агрометеорологических условий. Учет этих особенностей позволяет

Рис. 11.4. Поправки для Нечерноземной зоны ЕЧС к установленным дозам азотных удобрений по фону Р40 80К40 80 под ранние яровые колосовые культуры по занятым парам и непаровым предшественникам в зависимости от количества осадков за осенне-зимний период (Федосеев, 1985)

244

повысить целесообразность и экономическую эффективность использования удобрений.

Фосфорные удобрения. Используемые в сельском хозяйстве фосфорные удобрения представлены в основном наиболее легко усваиваемыми растениями водорастворимыми видами: суперфосфат и двойной суперфосфат, а также сложными удобрениями — аммофос, диаммофос, нитроаммофоска, карбоам-мофоска.

Фосфор относится к важнейшим биогенным элементам. Хотя потребность живых организмов в фосфоре примерно в 10 раз меньше, чем в азоте, он не только является важным источником питания для растений, но и играет основную роль в процессах массо- и энергообмена, а также в процессе размножения.

Для создания условий, благоприятствующих получению полноценного урожая, необходимо наличие в почве достаточного количества доступного фосфора. Однако примерно 1/3 посевной площади России характеризуется низким и очень низким содержанием этого элемента, что создает наиболее серьезные проблемы в Нечерноземной зоне, поскольку здесь преимущественно распространены дерново-подзолистые почвы, отличающиеся низким природным плодородием. Кроме того, если дефицит азота можно компенсировать внесением органических удобрений или фиксацией атмосферного азота, то недостаток фосфора можно устранить только внесением минеральных удобрений. Обеспечение высокой потребности в фосфорных удобрениях является объективной необходимостью. При этом, однако, нельзя упускать из виду ряд природоохранных аспектов проблемы фосфорного питания.

С фосфорными удобрениями в почву попадают многочисленные токсичные элементы, малоподвижные в почвенной среде. Довольно высоким содержанием загрязняющих веществ отличается, например, суперфосфат (Barrows, 1966):

Примесь Содержание, мг/кг

As 1,2...2,2

Se 0,0...4,5

Со 0...9

Ni 7...32

Си 4...79

РЬ 7...92

W 20...180

Cd 50...170

Сг 66...243

Zn 50...1430

Кроме того, в фосфорных удобрениях содержатся токсичные соединения фтора. Бблыыая часть фосфора, используемого как удобрение, остается в почве, так как связывается с содержащимися в ней Са, Al, Fe. Результаты проводившихся исследований свидетельствуют о наличии в природных фосфатах радиоактивных элементов — урана, радия. Согласно имеющимся оценкам, на 1 т Р205 в некоторых фосфорных рудах приходится 30...40 кг 90Sr.

По существующим кислотным способам переработки природного фосфатного сырья основная часть фтора (2... 3 млн т), а также весь стронций остаются в удобрениях и попадают вместе с ними в почву. Длительное внесение суперфосфата, который обычно содержит 1,5 % F, приводит к быстрому накоплению в почве доступной для растений формы этого элемента. На Рамонской опытной станции отмечалось почти двукратное увеличение содержания фтора в удобряемой фосфатами почве по сравнению с контрольной. Физиологическая роль фтора в растениях изучена пока недостаточно. Он ингибирует активность ряда ферментов, что отрицательно сказывается на процессах фотосинтеза и биосинтеза белков.

По данным М. С. Коплан-Дикса и др. (1985), 665 тыс. т Р205 из всего фосфора, используемого в земледелии Нечерноземной зоны, накапливается в водных объектах (рис. 11.5), в которые он поступает:

в результате потерь при транспортировке и хранении удобрений (34 % всех поступлений);

из-за поверхностного стока и вымывания из почв в растворенном виде и с продуктами эрозии (21 % всех поступлений);

вследствие «выпадения» фосфора из аграрного круговорота, обусловленного почти полным отсутствием утилизации органических веществ в коммунальном хозяйстве и снижением до 50%-го уров-

245

ня утилизации органических веществ в животноводстве (45 % всех поступлений).

Увеличение содержания Р2Ог в природных водах привело к эвтрофирова-нию водных объектов: биомасса водорослей в ряде озер и водохранилищ в настоящее время превосходит валовую сельскохозяйственную продукцию в тех же регионах.

Установлено, что на 1 кг поступившего в водоемы фосфора образуется 100 кг фитопланктона, а когда концентрация фосфора в воде превысит 0,01 мг/ л, начинается цветение воды, обусловленное массовым развитием водорослей, которое достигает оптимума при его содержании 0,9...3,5 мг/л (Минеев, 1990).

Цветение воды приводит не только к ухудшению условий непосредственного водопотребления, но и к увеличению содержания в ней органического вещества в растворимой форме, что объясняется увеличением рН воды при массовом развитии водорослей. С этим явлением связывают, в частности, вспышки

заболевания холерой Эль-Тор в 1970— 1971 гг., охватившего 35 стран. Человек, как правило, избегает пользоваться водой цветущих водоемов, поскольку она существенно отличается по вкусу и запаху. Тем не менее использование в пищу рыбы, накапливающей в своих тканях токсины, приводит к серьезным заболеваниям. Животные же часто вынуждены пользоваться такой водой. Этим объясняются случаи массовой гибели крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных в различных регионах мира.

Эвтрофирование водоемов удорожает очистку воды. Так, в 1985 г. ущерб от перерасхода коагулянта в системах водоочистки Днепровских водохранилищ составлял около 650 тыс. долл., а ущерб рекреации от цветения воды в этих водохранилищах оценивается примерно в 3 млн 900 тыс. долл. в год. При сохранении принятой в системе АПК транзитной системы использования фосфорных ресурсов и увеличении производства фосфорных удобрений доля непригодных для практических нужд водных

246

объектов может возрасти в 3...4 раза и достичь 24...32 % (Коплан-Дикс, 1985).

Учитывая различия в длительности естественного возобновления вод в природе (300 лет —для подземных вод, 3,5 года —для проточных озер, 0,5 мес — для речных вод), а также возможность поступления различных примесей, содержащихся в фосфорных удобрениях, в пищевые цепи, необходимо строго соблюдать апробированные рекомендации по внесению фосфорных удобрений и принимать во внимание следующие факторы:

сырьевые материалы, используемые в качестве удобрений;

предельно допустимые уровни загрязнения почв тяжелыми металлами, радионуклидами и другими токсичными элементами (соединениями), присутствующими в удобрениях;

необходимые операции по внесению фосфорных удобрений в почву (сроки проведения работ, месторасположение удобряемых площадей, наличие условий для проведения соответствующих работ), а также соблюдение экологических ограничений при фосфоритовании почв (табл. 11.3).

В качестве альтернативы следует рас-