- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

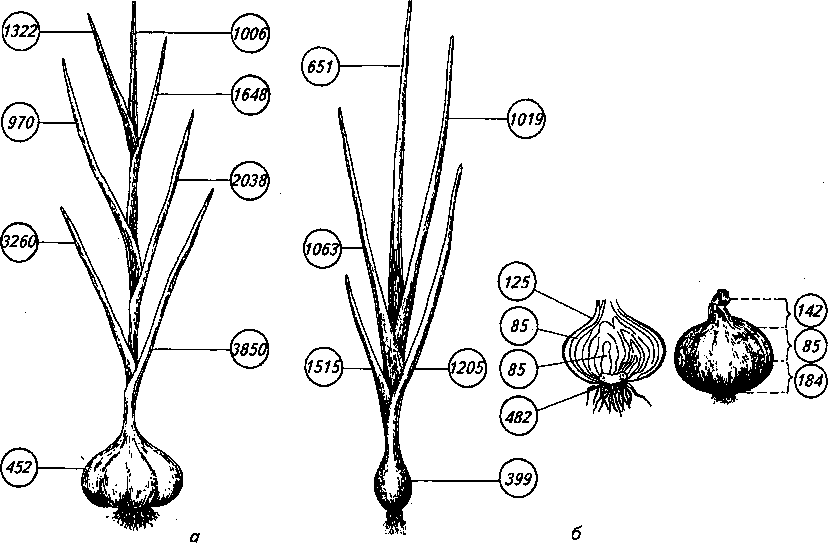

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

дукты

Молочные 0,005 0,01 0,05 5,0 0,1 0,1 0,05

продукты

Хлебопро- 0,01 0,02 0,2 25,0 0,5 0,2 0,2

дукты

Овощи 0,02 0,03 0,5 10,0 0,5 0,2 0,2

Фрукты 0,01 0,03 0,4 10,0 0,5 0,1 0,2

Соки, 0,005 0,02 0,4 10,0 0,3 0,1 0,2

напитки

В то же время ДОК кадмия в овощах, установленное в России и равное 0,03 мг/кг сырой массы, достигается при техногенном загрязнении почв очень быстро.

Применяя такие агротехнические приемы, как известкование, внесение минеральных и органических удобрений, можно на разных (особенно начальных) стадиях производства свести к минимуму вероятность накопления тяжелых металлов в вырабатываемой продукции.

На серых лесных почвах, например, внесение навоза способствовало снижению содержания свинца и кадмия в надземных органах амаранта примерно на 12 % по сравнению с контролем. В данном случае проявляется способность навоза образовывать комплексные соединения с тяжелыми металлами. Образующиеся металлоорганические комплексы малоподвижны или не способны к преодолению клеточных мембран на границе между почвой и корнем.

Уменьшение токсичности металлов для растений должно основываться прежде всего на мероприятиях, направленных на повышение содержания гумуса в почве (внесение органических

23.5. Зависимость содержания тяжелых металлов

в урожае сельскохозяйственных культур

(мг/кг сырого вещества) от способа внесения

минеральных удобрений (Фатеев, 1996)

|

Кадмий |

Свинец |

|

вразброс локально |

вразброс локально |

Овес Горох |

1,05 0,56 '2,2 1,2 |

10,5 7,8 46 34 |

Снижение содержания тяжелых металлов в урожае растений при локальном внесении минеральных удобрений объясняется тем, что подкисляющее действие удобрений проявляется только в очаге расположения их в почве, а не во всем объеме пахотного слоя (известно, что при подкислении повышается подвижность тяжелых металлов в почве и усиливается их поступление в растения). Следует также отметить, что продуктивность овса и гороха при локальном применении удобрений возрастает в 1,3...1,5 раза по сравнению с разбросным применением в тех же дозах.

При известковании кислых почв поступление тяжелых металлов в растения уменьшается. Известкование способствует образованию комплексных соединений органических веществ почвы с тяжелыми металлами; при повышении рН тяжелые металлы выпадают из почвенного раствора в осадок (кроме Ag, Cd, Cr, Sr) в виде карбонатов, гидрокси-дов и фосфатов; при повышении рН и увеличении содержания кальция в почве снижается активность поглощения корневыми системами растений некоторых тяжелых металлов.

На процессы детоксикации тяжелых металлов положительно влияют фосфорные удобрения. Фосфаты цинка и свинца представляют собой труднорастворимые соединения, поэтому малодоступны для растений. По эффекту детоксикации монокальций фосфат, внесенный в почву в дозе 3 т/га, равен вне-

478

сению 1...4т извести на 1 га. На кислых почвах целесообразно вместо суперфосфата применять фосфоритную муку.

Существенному снижению поступления Sr, Cd, Pb, Cu, Zn способствует применение цеолитов (клиноптилло-лит), которые, будучи емкими ионооб-менниками, поглощают подвижные формы элементов и тем самым снижают поступление их в растения. Благодаря применению цеолитов удается снизить уровень загрязнения продукции на 30 %. Дозы применения цеолита колеблются в пределах 40...75 т/га.

Среди биологических приемов следует выделить выращивание толерантных сортов и культур, используемых в пищу или в качестве корма, выращивание культур на семена, возделывание технических и лесных культур, разведение цветов.

Содержание тяжелых металлов в овощах и картофеле существенно уменьшается при кулинарной обработке. В результате очистки, промывания, снятия кожуры и бланшировки количество свинца и ртути снижается на 50 % в овощах и на 80...85 % в картофеле, а кадмия—на 20%. Уменьшение содержания свинца при однократном промывании салата может достигать 30...70 %.

Нитраты. Сельскохозяйственной продукции без нитратов не бывает, поскольку они являются основным источником азота в питании растений. Для получения не только высоких, но и высококачественных урожаев необходимо вносить в почву минеральные азотные удобрения и органику. Потребность растений в азоте зависит от многих факторов: вида, сорта, погодных условий, свойств почвы и количества ранее применявшихся удобрений.

Проблема нитратов в сельскохозяйственной продукции тесно связана с крайне низкой культурой земледелия как в государственном, так и в частном секторе. Неграмотное применение азотных минеральных и органических удобрений в высоких и сверхвысоких дозах (в погоне за «валом») ведет к тому, что избыток азота в почве вызывает поступление нитратов в растения в больших количествах. Кроме того, азотные удобрения способствуют увеличению поступления из самой почвы нитратов, об-

разующихся при минерализации органического вещества.

Нитраты (NO3) представляют собой соли азотной кислоты (с формулой

HN03), нитриты (NO2 ) ~~ С0ЛИ азотистой кислоты. Соли азотной кислоты используют в качестве удобрений: нитрат натрия — натриевая (чилийская) селитра, нитрат калия — калиевая селитра (или просто селитра), нитрат аммония — аммиачная селитра, нитрат кальция — кальциевая селитра.

В последнее время в связи с возросшим вниманием к охране окружающей среды все чаще объектами контроля становится почва, вода, удобрения, растения. Как правило, содержание нитратов выражают в мг/100 г или мг/кг для почвы; в мг/кг сырой массы; в процентах на сухое вещество; в мг и процентах для растений; в мг/л для воды. Содержание нитратов характеризуют по азоту нитратов (N — NOJ ), по нитрат-иону (NO3 ) или по нитрату натрия (NaN03). С этой целью можно использовать коэффициенты пересчета:

Формы соединений |

Коэффициент |

N- NO3 ->NC>3 |

4,427 |

NO3 - N->NC>3 |

0,226 |

NaN03 - N -> NO3 |

0,165 |

N - NO3 -> NaN03 |

6,068 |

NO3 -> NaN03 |

1,371 |

NaN03 -> NO3 |

0,730 |

Нитраты являются главным элементом питания растений, произрастающих на земле, поскольку в них входит азот—основной строительный материал. В естественных условиях (в лесу или на лугу) содержание нитратов в растениях небольшое (1...30 мг/кг сухой массы), они почти полностью переходят в органические соединения (аминокислоты, белки и т. д.). В культурных растениях (капуста, картофель, редис, свекла и т.д.) при возделывании на удобренной почве количество нитратов возрастает во много раз (40... 12 000 мг/кг сухой массы): Нитраты присутствуют во всех средах: почве, воде, воздухе. Сами нитраты не отличаются высокой ток-

479

сичностью, однако под действием микроорганизмов или в процессе химических реакций восстанавливаются до нитритов, опасных для человека и животных. В организме теплокровных нитриты участвуют в образовании более сложных (и наиболее опасных) соединений — нитрозоаминов, которые обладают канцерогенными свойствами.

Среди возделываемых культур наибольшее количество нитратов накапливается в свекле столовой, салате, шпинате, укропе, редисе, редьке, мг/кг сырой массы:

Арбуз |

40...600 |

Баклажан |

80...270 |

Брюква |

400...550 |

Горчица салатная |

1700...2500 |

Дыня |

40...500 |

Зеленый горошек |

20...80 |

Капуста белокочанная |

600...3000 |

Капуста пекинская |

1000...2700 |

Капуста кольраби |

160...2700 |

Кабачок |

400...700 |

Картофель |

40...980 |

Кориандр |

40...750 |

Кресс-салат |

1300...4900 |

Лук зеленый |

40...1400 |

Лук репчатый |

60...900 |

Морковь |

160...2200 |

Огурец |

80...560 |

Патиссон |

160...900 |

Перец сладкий |

40...330 |

Петрушка (зелень) |

1700...2500 |

Ревень |

1600...2400 |

Редька черная |

1500...1800 |

Редис |

400...2700 |

Репа |

600...900 |

Салат |

400...2900 |

Свекла столовая |

200...4500 |

Сельдерей |

120...1500 |

Томат |

10...190 |

Тыква |

300... 1300 |

Укроп |

400...2200 |

Фасоль |

20...900 |

Чеснок |

40...300 |

Шпинат |

600...4000 |

Щавель |

240...400 |

Эстрагон |

1200...2200 |

Томат, перец, баклажан, чеснок, горошек и фасоль отличаются низким содержанием нитратов.

В связи с опасностью, которую нитраты могут представлять для нормального функционирования организма человека, в различных странах разработаны ПДК нитратов в продуктах питания. ПДК устанавливают путем проведения специальных исследований на подопытных животных (мыши, крысы). Так

как NO3 поступает в организм челове-

ка преимущественно из овощей, то особое внимание следует обращать на динамику содержания NO3 в овощах и продуктах их переработки.

ПДК нитратов установлены для продукции как открытого, так и защищенного грунта (парники, теплицы) (табл. 23.6). Для условий защищенного грунта характерны более высокие ПДК, чем для открытого грунта. Дело в том, что в условиях закрытого грунта растения, испытывая недостаток света, накапливают большее количество нитратов.

23.6. Предельно допустимые концентрации

нитратов в пищевых продуктах, мг/кг сырой массы

(Справочник ПДК вредных веществ в пищевых

продуктах и среде обитания, 1993)

Пищевые продукты |

Открытый грунт |

Защищенный грунт |

Картофель |

250 |

— |

Капуста белокочанная: |

|

|

ранняя |

900 |

— |

поздняя |

500 |

— |

Морковь: |

|

|

ранняя |

400 |

— |

поздняя |

250 |

— |

Томаты |

150 |

300 |

Огурцы |

150 |

400 |

Свекла столовая |

1400 |

— |

Лук репчатый |

80 |

— |

Лук зеленый |

600 |

800 |

Листовые овощи (салат, |

2000 |

3000 |

шпинат, щавель, капуста |

|

|

салатная, петрушка, сельде- |

|

|

рей, кориандр, укроп) |

|

|

Дыня |

90 |

— |

Арбуз |

60 |

— |

Перец сладкий |

200 |

400 |

Кабачок |

400 |

400 |

Виноград столовых сортов |

60 |

— |

Яблоки |

60 |

— |

Груши |

60 |

— |

Продукты детского питания |

50 |

— |

(овощи консервированные) |

|

|

Для снижения содержания нитратов в продуктах питания важно правильно выбрать способ выращивания культур, способы хранения и переработки и методы контроля.

Накопление нитратов различными культурами имеет сортовую специфику. Такая специфика выявлена у многих видов овощных и бахчевых культур: шпината, салата, сельдерея, редиса, столовой свеклы, моркови, картофеля, томата, фасоли, огурца, дыни, а также у кормовых культур, сахарной свеклы, овса, кукурузы (табл. 23.7).

480

23.7. Сорта сельскохозяйственных культур с различным уровнем нитратов в урожае

Культура |

Сорта с содержанием нитратов |

|

|

|

|

|

низким |

высоким |

Карто- |

Монализа, Олева, |

Адретта, Лаймдо- |

фель |

Сулев |

та |

Морковь |

Шантенэ2461, Би- |

Артек, Лосино- |

|

рючекутская 415, |

островская 13, |

|

Консервная |

Нантская 4 |

Капуста |

Зимовка 1474, |

Июньская, Бело- |

белоко- |

Подарок |

русская 455, |

чанная |

|

АмагербП, Слава 1305 |

Редис |

Красный великан |

Жара, Рубин |

Огурец |

Парад, Московс- |

Конкурент, |

|

кий тепличный, |

Апрельский |

|

Сюрприз 66 |

|

Свекла |

Бордо 237, |

Египетская |

столовая |

Одноростковая, Сквирский дар |

плоская |

Сельдерей |

Деликатес |

Яблочный |

Среди сортов и гибридов овощных культур, предназначенных для защищенного грунта, наименьшей способностью к накоплению нитратов отличаются следующие:

Огурец — Стелла, Эстафета, Манул, Марафон

Редис — Ранний красный, Заря, Тепличный

Петрушка — Сахарная

Укроп — Каскеленский

Широкое распространение сортов с низкой способностью к накоплению нитратов должно стать основой для улучшения биологического качества растениеводческой продукции. Данный путь наиболее целесообразен при выращивании овощей с коротким периодом вегетации (редис, листовые овощи), отличающихся повышенным накоплением нитратов.

Нитраты в растениях распределяются неравномерно. В генеративных органах нитраты отсутствуют или содержатся в меньших количествах, чем в вегетативных. В корне, стебле и черешках листьев нитратов значительно больше, чем в листовой пластинке (табл. 23.8).

23.8. Содержание нитратов (NO3) в различных органах и частях растений, мг/кг сырой массы

Культура |

Орган |

NO3 |

Свекла столовая Морковь |

Лист Корнеплод Лист Черешок Корнеплод |

1300...2000 220...3000 600...1500 1700...3000 10...1200 |

Продолжение

Культура |

Орган |

NOj |

Петрушка |

Лист |

1300... 1900 |

|

Черешок |

1700...2600 |

|

Корнеплод |

1700...5700 |

Укроп |

Лист |

40...400 |

|

Черешок |

800...1600 |

|

Стебель |

1300...2100 |

|

Корень |

1300...1600 |

Картофель |

Лист |

20...400 |

|

Стебель |

40...1100 |

|

Клубень |

40...1000 |

Салат |

Лист |

100...550 |

|

Черешок |

400...900 |

|

Стебель |

600...3000 |

Шпинат |

Лист |

200...400 |

|

Черешок |

400...2000 |

|

Стебель |

500...5000 |

|

Корень |

70...100 |

Щавель |

Лист |

40...150 |

|

Черешок |

170...250 |

Кориандр |

Лист |

10...100 |

|

Черешок |

150...350 |

|

Стебель Корень |

140...300 60...110 |

Сравнительно немного нитратов накапливается в луковицах (рис. 23.4). В плодах культур семейств Тыквенные и Капустные содержится до 3000 мг/кг

NO3 , тогда как у растений семейства Бобовые этот уровень не превышает 100 мг/кг. Нитраты практически отсутствуют в зерне злаковых культур, они в основном сосредоточены в вегетативных органах (лист, стебель). Активное накопление нитратов отмечается в сочных плодах овощных и бахчевых культур. Неравномерность в распределении нитратов связана с неодинаковой скоростью транспортных и синтетических процессов в различных органах растений. Накопление нитратов в разных органах зависит и от возраста растений: как правило, молодые органы аккумулируют большие их количества.

При использовании в пищу тех частей (органов) растений, которые содержат наименьшее количество нитратов, можно существенно снизить (более чем вдвое) поступление их в организм человека.

В клубнях картофеля низкое содержание нитратов отмечено в мякоти. В кожуре и средней части их содержится в 1,1...1,3 раза больше (см. рис. 23.2).

Сердцевина и кончик корня свеклы столовой отличаются от других частей корнеплода повышенным содержанием

481

нитратов. Их высокое содержание наблюдается также в верхушке; в средней части корнеплода нитратов меньше (см. рис. 23.1).

В сердцевине корнеплода моркови нитратов в полтора раза больше, чем в коровой части. Уровень нитратов в сердцевине уменьшается от кончика корня к головке. В кожуре они распределены равномерно (см. рис. 23.1).

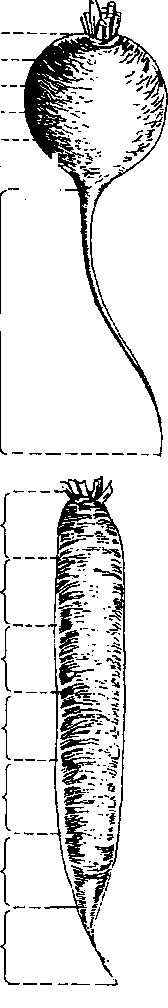

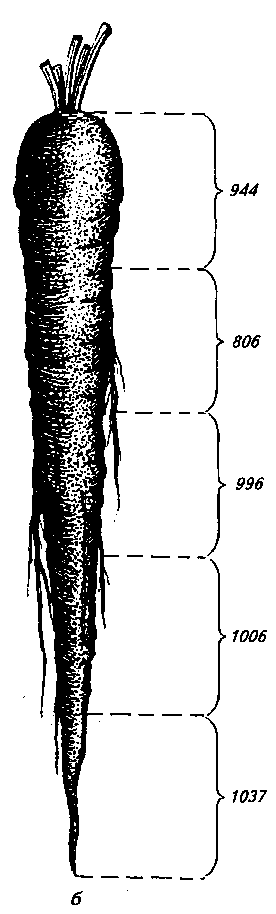

Корнеплоды редиса круглой формы содержат меньше нитратов, чем длин-ноплодные. Наибольшее количество нитратов наблюдается в нижней части корнеплода и в зоне, примыкающей к листьям (рис. 23.5).

Овощи семейства Тыквенные характеризуются повышенной способностью к накоплению нитратов. Содержание нитратов в огурцах возрастает от кончика к плодоножке (основанию). В семенной камере содержится наибольшее количество нитратов (рис. 23.6).

В плодах томата больше всего нитратов в кожице, меньше — в семенной камере.

Содержание нитратного азота в пло-

дах кабачков уменьшается от плодоножки к кончику. Семенные камеры отличаются более низким содержанием нитратов, чем мякоть или кожура.

Наибольшее количество нитратов в патиссонах сосредоточено у плодоножки, наименьшее — в семенной камере. Количество нитратов возрастает от центра плода к его периферийной части.

Внутренние и внешние листья кочана капусты белокочанной содержат больше нитратов, чем средние. В жилке листа накапливается больше нитратов, чем в листовой пластинке (см. рис. 23.2).

Рациональная система применения удобрений, позволяющая уменьшить вероятность накопления нитратов в растениеводческой продукции, предполагает правильное определение форм, доз, сроков и способов внесения.

Лучшие формы азотных минеральных удобрений — сульфат аммония и мочевина. Не рекомендуется применять под овощные культуры аммиачную и натриевую селитру. Обязательное условие успешного применения азотных

482

удобрений — их сочетание с фосфорны- форных и калийных удобрений способ- ми и калийными удобрениями. Лучшим ствует снижению количества нитратов в соотношением считается N : Р: К = овощах. Большое внимание следует уде- = 1:0,6: 1,8, т.е. должны преобладать лять дозе азотного удобрения. Она не калийные удобрения. Внесение фос- должна превышать 20 г на 1 м2 по азоту.

1286 <

555 \ 482 < 499 <

|

640

|

684 _5 |

894 — — |

1475

1264

1204

1427

1948

2288

3578

Рис. 23.5. Содержание нитратов в редисе (а) и корне петрушки (б), мг/кг сырой массы

483

моркови составляет 150... 180 растений на 1 м2, для свеклы столовой — 70... 100, капусты белокочанной— 10... 12, салата листовых сортов —40...45, салата кочанного — 20...25, шпината — 40...50, редиса — 75...80, петрушки — 90... 100, сельдерея — 20...25, редьки — 20...25, репы — 25...30 растений на 1 м2.

Содержание нитратов в овощных культурах возрастает на 30...40% при выращивании в тени плодовых деревьев или ягодников. Овощные растения, особенно зеленные культуры, лучше размещать на хорошо освещенных участках.

На накопление нитратов в овощных культурах влияет и влагообеспечен-ность. Поддержание влажности почвы в пределах 60...70 % полной полевой вла-гоемкости гарантирует минимальное накопление нитратов в продукции. В засушливое лето перед уборкой овощных и особенно зеленных культур (шпинат, салат, укроп) их необходимо обильно полить.

Для получения высококачественных клубней картофеля с минимальным количеством нитратов проращивают и прогревают клубни, выбирают оптимальные ранние сроки посадки, стремятся сохранить ботву в вегетирующем состоянии в течение длительного периода.

Скороспелые сорта картофеля накапливают больше нитратов, чем позднеспелые. Сорта картофеля по убыванию способности к накоплению нитратов в клубнях можно расположить в следующем порядке: Гатчинский, Невский, Огонек, Пригожий 2, Лорх, Темп, Истринский. Минимальное количество нитратов в клубнях накапливается при внесении минеральных удобрений в соотношении N: Р: К = 1,0: 1,5: 1,2. Лучшей формой органических удобрений под картофель считается перепревший навоз, который целесообразно вносить осенью (под перекопку). При внесении жидкого навоза к нему необходимо добавлять солому (1 часть на 5 частей навоза). Птичий помет лучше вносить в форме компоста (60 % помета и 40 % торфа) — 4 кг/м2. Оптимальная кислотность почвы для картофеля —рН 5,1...5,5.

Количество нитратов в корнеплодах к периоду их уборки убывает. В пучко-

вой моркови и молодой столовой свекле содержание нитратов в 2...4 раза выше, чем при уборке в конце вегетации. Содержание нитратов колеблется и в течение суток. Так, уборку листовых овощей следует проводить в вечерние чась^, в это время в них содержится нитратов на 30...40 % меньше.

Рассматривая нитратное загрязнение сельскохозяйственной продукции, нельзя упускать из виду макро- и микроэлементный состав почв, степень их загрязнения и др. Так, на почвах легкого гранулометрического состава, бедных калием, опасность нитратного загрязнения возрастает. Недостаток серы тоже способствует накоплению нитратов, так как сульфогруппа входит в состав фермента нитратредуктазы, представляющей собой комплекс флавопротеина с молибденом. При дефиците в почве молибдена и марганца нитратредуктаза образуется в недостаточном количестве, что, в свою очередь, стимулирует накопление нитратов в растениях.

На процессы накопления нитратов в овощах влияет загрязнение почвы и поливной воды. Это также необходимо учитывать при решении практических задач.

Убранную продукцию следует правильно хранить и перерабатывать, поскольку нарушение условий хранения и режимов переработки может вызвать повышение количества нитратов в конечном продукте.

Колебания в содержании нитратов при хранении зависят от вида продукции, исходного содержания их и режимов хранения. Хранение свежеубран-ных овощей при низкой температуре (в холодильнике) предотвращает образование нитратов, хранение при комнатной температуре способствует их образованию. К накоплению нитратов приводят сильная загрязненность листовых овощей и корнеплодов, механические повреждения, оттаивание свежезамороженных овощей в течение длительного времени при комнатной температуре. При хранении овощей и картофеля в оптимальных условиях (температура и влажность воздуха) количество нитратов во всех видах продукции снижается, причем наиболее заметно в феврале-марте (табл. 23.9).

485