- •Апм или а,) в зависимости от влажности. Почвы:

- •9.1. Видовой состав бацилл в почвах разных типов, % (горизонт а1 или Апах)

- •9.2. Биогеоценотическая деятельность микробного комплекса

- •9.3. Численность бактерий (%), способных синтезировать биологически активные вещества (Локхед, 1972)

- •9.4. Микробная продуктивность почв под древесными насаждениями Лесной опытной дачи мсха в верхнем 10-сантиметровом слое

- •(Для верхнего 10-сантиметрового слоя):

- •9.17. Взаимодействие между макро- и микроэлементами в растениях (Кабата-Пецдиас, Пендиас, 1989)

- •9.18. Принципиальная схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомприрода ссср, 1990)

- •9.19. Шкала экологаческого нормирования содержания тяжелых металлов (мг/кг) для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (Обухов, Ефремова, 1991)

- •9.21. Оценка состояния экосистем

- •9.23. Фоновое содержание элементов в почве, мг/кг

- •Глава 10

- •10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

- •Ряс. 10.7. Зависимость среднегодового выноса фосфора от густоты гидрографической сети залесенных водосборов (Хрисанов, Осипов, 1993)

- •10.2. Экологические и санитарно-гигиенические последствия эвтрофирования

- •10.2. Значения пдк биогенных веществ, мг/л

- •10.3. Сельскохозяйственные источники биогенной нагрузки

- •10.4. Вероятностный вынос биогенных веществ в водоеодл с селитебных территорий агроландшафта

- •10.6. Среднегодовое поступление минеральных азота и фосфора с атмосферными осадками на земную новерхностъ

- •10.7. Коэффициенты поверхностного стока в зависимости от вида угодий и гранулометрического составе почв

- •10.8. Среднегодомя кояадипрацня фосфора ва ю-досборах с различнымраспределением лесной растительности

- •10.4. Определение выноса биогенных элементов с сельскохозяйственных

- •10.9. Коэффициенты выноса биогенных веществ

- •10.10. Вынос биогено* из почвы с урожаем сельскохозяйственных кулыур, кг/т

- •10.11. Среднее содержание биогенных веществ в удобрениях, %

- •10.14. Средаее значение основных показателей формулы (11) для зяби

- •10.15. Коэффициент дешевого стока (аж)

- •10.19. Ширим прирусловых лесяых насаждений в водоохранных зонах малых рек, м

- •Глава 11 экологические проблемы химизации

- •11.2. Вынос азота из почв, занятых различными культурами, кг/га

- •11.3. Экологические ограничения при фосфоритовании почв

- •11.2. Применение химических средств защиты растений

- •Также включаются в наземную и пресноводную биомассу (Rudd, 1971, цит. По Рамад, 1981)

- •11.8. Балльная система экотоксикологической

- •Морских организмов (Рамад, 1981)

- •11.9. Некоторые примеры положительных результатов применения комплексной борьбы с

- •От вредных организмов) (Соколов и др., 1994):

- •11.3. Экологические аспекты известкования почв

- •11.10. Экологические ограничения при известковании кислых почв

- •11.11. Содержание тяжелых металлов в почве и ивзестковых материалах

- •Глава 12 экологические проблемы орошения и осушения почв

- •12.1. Сводная таблица некоторых основных видов и способов мелиорации

- •12.1. Экологические последствия орошения

- •12.2. Классификация почв по степени и качеству засоления

- •12.2. Экологические последствия осушения*

- •Глава 13 животноводческие комплексы и охрана природы

- •13.1. Отрицательное влияние

- •Отходов животноводства

- •На окружающую природную

- •13.2. Методы очистки и утилизации навозных стоков

- •13.1. Выход навозной массы и расход технологической воды для молочного комплекса на 1000 коров

- •13.3. Схема трубно-рециркуляционной системы уборки навоза:

- •13.2. Ширина санитарно-защитных зон до границы жилой зоны

- •Глава 14

- •Картофеля (б) при увеличении плотности почвы (Курочкин, 1989)

- •14.1. Содержание вредных веществ в отработанных газах двигателей внутреннего сгорания (двс), % (Боева, 1982)

- •14.2. Образование токсичных веществ при сжигании органического топлива, г/кг (Боева, 1982)

- •15.1. Содержание важнейших естественных радионуклидов в некоторых объектах агросферы, Бк/кг (Алексахнн, 1992)

- •15.3. Миграция радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

- •15.2. Коэффициенты накопления радионуклидов растениями (Санжарова и др., 1992)

- •15.5. Тип распределения радионуклидов в организме сельскохозяйственных животных

- •15.6. Коэффициенты перехода радионуклидов из рациона крупного рогатого скота в мышцы

- •15.7. Коэффициенты перехода радионуклидов в условиях их длительного поступления из рациона

- •В молоко коров (равновесное накопление

- •И выведение), % суточного поступления в 1 л удоя

- •(Романов, 1993)

- •15.8. Накопление 90Sr и i37Cs озимой пшеницей в богарных и орошаемых условиях, % (Алексахин и др.,

- •15.4. Действие ионизирующих излучений на растения, животных и агроценозы

- •15.9. Стимулирующие дозы облучения семян некоторых видов сельскохозяйственных культур (Филипас и др., 1992)

- •15.11. Полулетальные дозы у-излучения для сельскохозяйственных животных (Кругляков и др., 1992)

- •15.12. Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской аэс (Алексахин, 1993)

- •15.5. Радиационный мониторинг сферы сельскохозяйственного производства

- •15.13. Характеристика выбросов радионуклидов в окружающую среду при тяжелых радиационных авариях

- •15.14. Эффективность мелиоративных сельскохозяйственных мероприятий при радиоактивном загрязнении

- •15.15. Радиологическая эффективность и социально-экономические последствия изменения характера землепользования на загрязненных территориях (Алексахин, Фриссел, 1993)

- •Глава 16

- •16.1. Общие положения

- •16.2. Развитие альтернативного земледелия

- •16.2. Выход клубней картофеля при разных способах подготовки семенного материала

- •16.3. Сравнение феноменологических моделей агроэкосистем «зеленой революции» и «зеленой эволюции» (по б. М. Миркину, р. М. Хазиахметову)

- •Глава 17

- •17.1. Характеристика вермикультуры

- •17.2. Биогумус и его агроэкологическая оценка

- •17.1. Влияние биогумуса на содержание витамина с, мг/100 г, в различной сельскохозяйственной продукции по сравнению с применением навоза и

- •Мониторинг окружающей природной среды. Научные, методические и организационные основы его проведения

- •18.1. Основные задачи и схема мониторинга

- •18.3. Особенности проведения экологического мониторинга дистанционными методами

- •Глава 19

- •19.1. Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии

- •19.2. Компоненты агроэкологического мониторинга

- •19.1. Контролируемые параметры, подлежащие мониторингу при всех ввдах предварительного обследования (преимущественно при маршрутных формах его реализации)

- •19.2. Примерный перечень контролируемых параметров для участках мониторинга

- •19.3. Перечень обязательных показателей качества продукции растениеводства для исследований в агроэкологическом мониторинге

- •19.3.Эколого- токсикологическая оценка агроэкосистем

- •19.4. Степень деградации гумусовых кислот дерново-подзолистых почв, % к гумусовым кислотам недеградированных почв

- •19.5. Поправочные коэффициенты для оценки степени деградации гумусовых соединений почв

- •Разного гранулометрического состава

- •19.5. Экологическая оценка загрязнения тяжелыми металлами

- •Глава 20

- •20.1. Общие положения

- •20.1. Ранжирование состояния экосистем по ботаническим нарушениям

- •20.2. Ранжирование состояния экосистем по биохимическим нарушениям

- •20.3. Ранжирование состояния экосистем по почвенным нарушениям

- •20.4. Выделение нарушенных зон экосистем в зависимости от глубины экологического нарушения и его площади

- •20.5. Классификация зон с учетом степени нарушенности площадей

- •20.3. Оценка загрязнения атмосферного воздуха

- •20.6. Критерии оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по максимальным разовым концентрациям

- •20.7. Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям

- •20.8. Критерии оценки среднегодового загрязнения атмосферного воздуха

- •20.9. Критерии оценки состояния загрязнения атмосферы по комплексному индексу (киза)

- •20.10. Критерии загрязнения атмосферного воздуха по веществам, влияющим на наземную растительность и водные экосистемы

- •20.11. Показатели для оценки степени химического загрязнения поверхностных вод*

- •20.5. Индикационные критерии оценки

- •20.12. Оценка состояния поверхностных и сточных вод на основе биотестов (по состоянию тест-объекта)

- •20.13. Ранжирование состояния поверхностных вод по ресурсному критерию

- •20.6. Подземные воды

- •20.7. Загрязнение и деградация почв

- •20.8. Изменения геологической среды

- •Глава 21 экология селитебных территорий

- •21.1. Особенности современной экологической среды мест расселения человека

- •21.1. Группы поселений в зависимости от их численности

- •21.2. Ориентировочный баланс компонентов природной среды города с населением 1 млн жителей

- •21.3. Основные показатели, характеризующие воздействие жилищно-коммунального хозяйства

- •21.4. Медико-демографические критерии здоровья населения для оценки экологического состояния территорий

- •21.2. Проблемы физического загрязнения селитебной зоны

- •21.5. Производство тбо в различных странах

- •21.6. Утилизация мусора в некоторых странах

- •21А оптимизация экологического состояния сельских поселений

- •Глава 22

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Устойчивость и изменчивость агроэкосистем

- •Некоторой системы во времени h(t) при различных нагрузках (Израэль, 1979):

- •22.3. Основные принципы организации агроэкосистем

- •22.1. Урожайность основных сельскохозяйственных культур в зависимости от условий рельефа, т/га (Варламов и Волков, 1991)

- •22.3. Сравнительная пригодность антропогенно- обусловленных участков для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом природноохранных ограничений (Варламов и Волков, 1991)

- •22.4. Оптимизация структурно-функциональной организации

- •Агроэкосистем — основа

- •Повышения их продуктивности

- •И устойчивости

- •22.5. Методологические основы экологической оценки агроландшафтов

- •22.6. Устойчивость агроэкосистем

- •22.7. Реакция микробного сообщества на антропогенное воздействие

- •22.4. Адаптивные зоны изменчивости микробного сообщества в зависимости от уровня антропогенной

- •Нагрузки

- •22.8. Типы реакции агрофитоценоза на антропогенные воздействия

- •22.5. Использование азота удобрений растениями и его потери при различных способах внесения азотных удобрений, % от внесенной дозы

- •22.9. Устойчивость агроэкосистем при разных системах земледелия

- •22.10. Условия реконструкции и создания устойчивых агроэкосистем

- •Глава 23 производство экологически безопасной продукции

- •23.1. Эколого-токсико-логические нормативы

- •23.2. Вещества, загрязняющие продукты питания и корма

- •23.1. Распределение свинца в кочане различных сортов капусты белокочанной, м/кг сухого вещества

- •23.2. Распределение свинца в разных органах растений, мг/кг сухого вещества

- •Белокочанной (б) тяжелых металлов (мг/кг сухого вещества) и нитратов — цифры в кружочках (nOa, мг/кг сырой массы)

- •23.3. Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, мг/кг (Кольцов, 1995)

- •23.4. Допустимые остаточные количества тяжелых металлов в пищевых продуктах, мг/кг (Найштейн и др., 1987)

- •23.9. Снижение содержания нитратов в продукции при хранении, % исходного количества

- •23.10. Снижение содержания нитратов в различных продуктах в процессе варки

- •23.11. Содержание нитратов в соке из некоторых овощей

- •Для многих канцерогенных веществ

- •23.12. Содержание пхб в органах и тканях рыб из реки Оки, мкг/кг

- •23.13. Предельно допустимые нормы содержания антибиотиков в животноводческих продуктах, мкг/г или мкг/мл (Кольцов, 1995)

- •23.3. Способы исключения или минимизации негативных воздействий загрязнений

- •23.4. Сертификация пищевой продукции

- •И потребления (Киприянов, 1997)

- •Продуктов:

- •Глава 24

- •24.1. Организация охраны природы

- •24.2. Законы экологии б. Коммонера

- •24.3. Основные направления природоохранной деятельности

- •24.4. Опыт охраны природы в сельском хозяйстве

- •Заключение

10.1. Химические элементы, аккумулируемые водными растениями

Орган растения

Растение

Химический элемент

Тростник Листья N, К, CI, Si, Ca, Mg, Mn

обыкновенный

Рогоз узко- » N, Ca, C1, К, Р, Mg, Mn,

листный Na

Камыш озер- Стебли N, К, CI, P, Na, Mg, Mn

ный

Сусак зонтич- Листья К, N, CI, Ca, P, Na, Mg,

ный Mn

Частуха подо- » N, К, Ca, CI, P, Na, Mg,

рожниковая Mn

Рдест пронзен- Стебли К, Ca, CI, N, P, Mg, Si,

нолистный Mn

Основное условие устойчивого фотосинтеза бентосных растений — проникновение сквозь толщу воды достаточного количества света, что находится в прямой зависимости от второй жизненной формы растений водоема — фито -

204

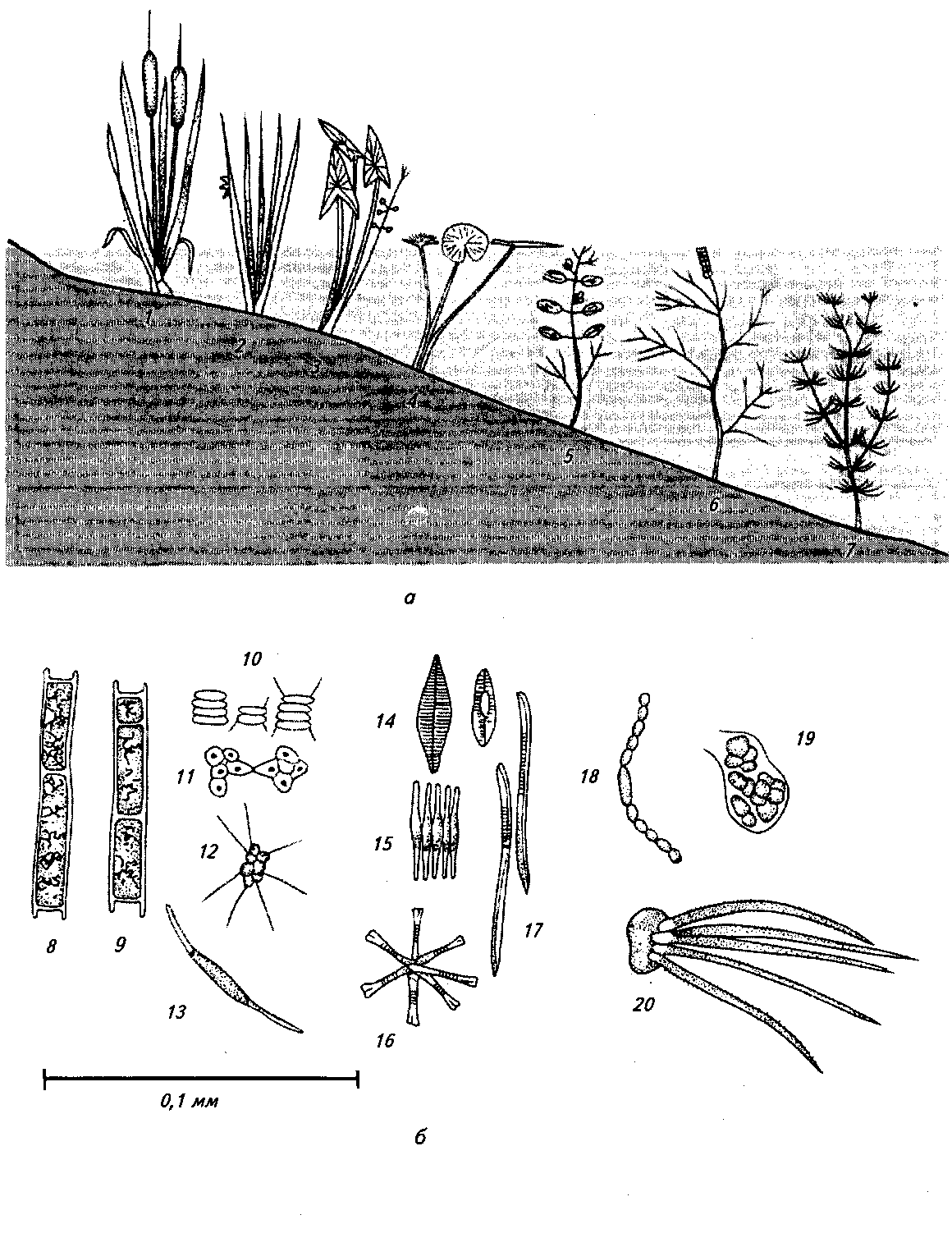

Рис. 10.4. Основные виды водной растительности:

а — растения, укореняющиеся на дне: 1 — рогоз; 2 — ситник; 3 — стрелолист;* 4 — кувшинка; 5, 5— рдесты; 7— харо-вые; б— свободно плавающие водоросли: <?, 9— нитчатые зеленые; 10... 1J— зеленые; 14...17— диатомеи; 18...20— си-незеленые (Небел, 1993)

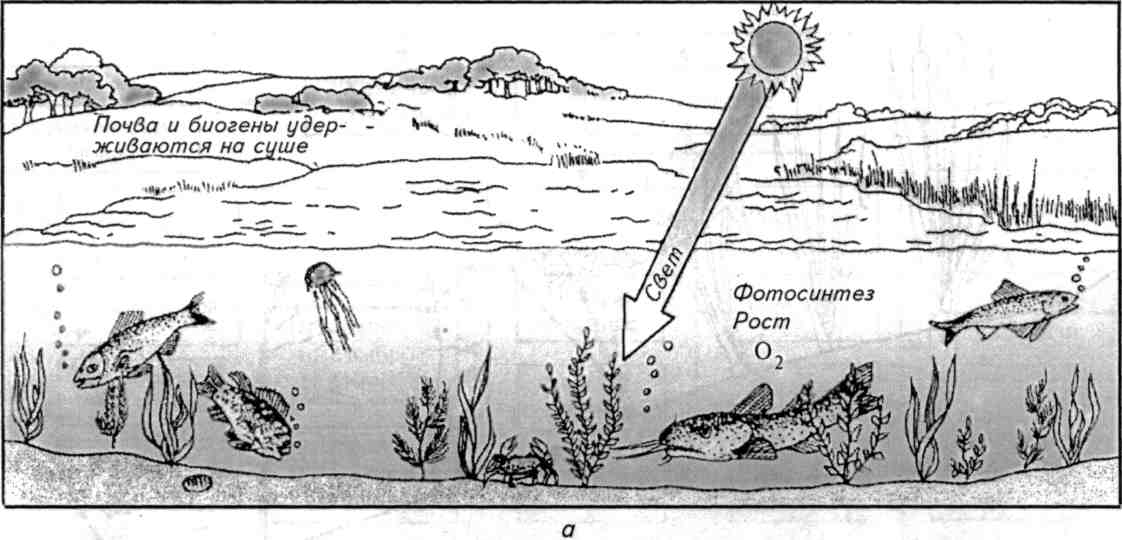

планктона (от греч. phyto — растение и planktos — блуждающий), который представлен множеством видов водорослей (отдельные клетки, их скопления, или «нити», которые держатся либо на поверхности воды, либо вблизи от нее). При высокой численности фитопланктона вода становится мутной, а ее цвет темно-зеленым (цветение воды), в результате поглощается практически весь солнечный свет и бентосные растения могут развиваться только на мелководье, когда часть их выступает над поверхностью воды. При этом глубоководные части водоемов лишаются поступления растворенного кислорода (рис. 10.5 и 10.6).

Особенностью фитопланктона является поглощение биогенов из воды. Кислород, выделяемый им в процессе фотосинтеза, перенасыщает верхний слой воды и улетучивается с ее поверхности в атмосферу.

Озера, подверженные эвтрофирова-нию, иногда называют мертвыми, но с биологической точки зрения это непра-

вильно, поскольку общая биопродуктивность фитопланктона может значительно превышать аналогичный Показатель ЬентосноЙ растительности. Планктоном иногда Питаютсй крупные популяции некоторых рыб, избегающих глубоких, обедненных кислородом слоев воды. Следующим процессом нарушения равновесия в водоеме является отмирание фитопланктона, ведущее к накоплению на глубине огромного количества детрита. Как наиболее лег-комйнералйзуемйя часть органического вещества, он служит источником питания и энергии для микроорганизмов. Питающиеся детритом редуценты, в основном бактерии, как и другие обитатели водоема, потребляют в процессе дыхания кислород, сокращая таким образом до критического его содержание в воде, что проявляется как замор обитающих на глубине рыб й других представителей животного мира водоема. Бактбрии же в таких условиях Ёыжива-ют, продолжая разложения детрита на биогенные составляющие за счёт анаэ-

Время или расстояние вниз по течению реки '•" Рис. 10.6. Процесс самоочищения рек (Миллер, 1993)

207

Оценка распространения биогенных веществ в водном объекте может быть проведена на основе определения удельной (по объему) биогенной нагрузки (Н) на водоем по следующей формуле:

H=i^,Kr/M3,

Н=-Ы^,кг/м3,

где 1Vni—суммарное поступление биогенных веществ от в источников; V— объем воды в водоеме^3.

По удельным показателям биогенной нагрузки составляют территориальную характеристику степени опасности антропогенного поступления биогенных веществ в водные объекты. Основную сложность при этом представляет оценка суммарного поступления биогенных веществ (LWnt). Для определения этого показателя предложено множество подходов, разработаны различные модели, описывающие поведение биогенных веществ в пределах водосборов с количественной оценкой их поступления от различных источников. Задача несколько упрощается, если каждый фактор — участник биогенной нагрузки на площади данного водосбора рассматривать отдельно. Если в качестве такого фактора выбрать воздейт

ствие сельскохозяйственного производства, то удельную, биогенную нагрузку (Нс _х) можно определить по формуле

m n

c.-x = jL-T^>Kr/K^

где 22 Wy — суммарный вынос /-го биогенного вещества с отдельных сельскохозяйственных угодий у* с учетом потерь удобрений; X —длина сопредельного участка реки, к которому примыкает данное угодье.

Анализ удельных показателей биогенной нагрузки позволяет установить особенности сельскохозяйственного производства в бассейне и биогенного загрязнения как всего водотока, так и отдельных его частей!

Косвенным показателем интенсивности выноса биогенных веществ в водоемы является удельная сельскохозяйственная Нагрузка (qya), определяемая как отношение площади сельскохозяй-ственньгх утодий к длине сопряженного участка водного объекте:

дуд = s га/км длины водотока,

где S— фактическая площадь угодья, га; L — длина участка водоприемника, км.

Для определения биогенной нагрузки на водные объекты зарубежными и отечественными исследователями предложены различные методы расчета, в том числе и на основе оценки выноса биогенных веществ с аграрных те^иторий.