- •1. Квантовомеханические основы биоэнергетики

- •3.1.Основные понятия квантовой механики

- •3.2.Испускание и поглощение энергии атомами и молекулами

- •3.3. Квантовомеханические особенности строения биомолекул

- •3.4. Механизмы переноса энергии и заряда

- •2. Химические и биологические сенсоры

- •2.1. Полевые транзисторы

- •2.1.1Краткие сведения о полупроводниках

- •2.1.2 Контакт полупроводника с раствором

- •2.1.3 Полевой транзистор

- •2.2 Модифицированные электроды, тонкопленочные электроды и печатные электроды

- •2.2.1Толстопленочные печатные электроды

- •2.2.2 Микроэлектроды

- •2.2.3 Тонкопленочные электроды

- •2.3 Биологическое распознавание молекул

- •2.3.1 Ферменты

- •2.3.2Ткани

- •2.3.3 Микроорганизмы

- •2.3.4 Митохондрии

- •2.3.5 Антитела

- •2.3.6 Нуклеиновые кислоты

- •2.3.7 Рецепторы

- •2.4 Иммобилизация биологических компонентов

- •2.4.1 Адсорбция

- •2.4.2 Микрокапсулирование

- •2.4.3. Включение

- •2.4.4 Сшивка

- •2.4.5 Ковалентное связывание

- •2.5 Аналитические характеристики сенсоров

- •2.5.1 Селективность

- •2.5.2 Чувствительность

- •2.5.3. Временные характеристики

- •2.5.4. Прецизионность, точность и воспроизводимость

- •2.5.5 Факторы, влияющие на характеристики сенсоров

- •2.6 Электрохимические сенсоры и биосенсоры

- •2.6.1. Потенциометрические биосенсоры

- •2.6.2. Биосенсоры с аммиак-чувствительными электродами

- •2.6.3. Биосенсоры с со2-чувствительными электродами

- •2.6.4. Биосенсоры с иодид-селективными электродами

- •2.6.5. Биосенсоры с Аg2s-чувствительными электродами

- •2.6.6. Амперометрические биосенсоры

- •1) За счет его ферментативного гидролиза (под действием арилациламидазы) и последующего окисления п-аминофенола на печатном графитом электроде;

- •2) За счет прямого окисления парацетамола на угольно-пастовом электроде

- •2.7 Применение сенсоров на основе полевых транзисторов

- •2.7.1. Химически чувствительные полевые транзисторы (хчпт)

- •2.7.2 Ионоселективные полевые транзисторы

- •2.7.3 Ферментные полевые транзисторы (фпт)

- •3. Микроаналитические системы

- •3.1 Сенсоры как составная часть и один из базисных элементов микроаналитических систем

- •3.2 Принципы построения микроаналитических систем

- •3.3 Функциональные элементы микроаналитических систем и некоторые инженерные решения по их реализации

- •3.4 Технологии микроаналитических систем

- •3.5. Лаборатории-на-кристалле

- •3.5.1. Газовый хроматограф

- •3.5.2. Жидкостный хроматограф

- •3.5.3. Детектирующие устройства микролабораторий

- •3.6 Эволюция сенсорной системы для определения альдегидоксидазы

- •4. Проектирование элементов микросистемной техники

- •4.1. Язык описания элементов микросистем vhdl-ams

- •4.2. Проектирование элементов мст в сапр Tanner Pro

- •4.2.1. Библиотека memsLib

- •4.2.2. Схемный редактор s-Edit

- •4.2.3. Редактор топологии l-Edit

- •4.2.4. Подсистема схемотехнического моделирования t-Spice

- •4.3. Проектирование элементов мст в сапр CoventorWare

- •4.3.1. Программа Architect

- •4.3.2. Программа Designer

- •4.3.3. Программа System Builder

- •4.3.4. Программа Analyser

- •4.4. Программа конечно-элементного моделирования ansys

- •4.4.1. Режимы работы программы ansys

- •4.4.2. Маршрут моделирования элементов мст в ansys

- •4.5 Перспективы развития микроаналитических систем

2. Химические и биологические сенсоры

2.1. Полевые транзисторы

Полевыми транзисторами (ПТ) называются потенциометрические устройства, в которых роль миниатюрного трансдьюсера для детекции и измерения сигнала выполняет транзисторный усилитель, а сигнал возникает в селективной мембране, помещенной в затвор ПТ. Для работы ПТ требуется отдельный электрод сравнения. Монтаж самой схемы в ПТ сведен к минимуму, что определяет миниатюрность устройства, значительно уменьшает помехи и увеличивает чувствительность. ПТ может быть частью интегральной микросхемы, в которую входит также устройство индикации данных или микропроцессор. К сожалению, пока нет миниатюрных электродов сравнения должного качества. Большинство из них не удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к электродам сравнения. Несмотря на это, предложен и применен целый ряд моделей, начиная от платинового или серебряного микроэлектрода (по сути, не являющихся электродами сравнения) до хлорсеребряного электрода, изготовленного печатным способом. Не исключено, что проще вообще отказаться от электродов сравнения, а вместо них использовать дифференциальную систему с двумя ПТ, из которых один будет «нулевым» (то есть его затвор практически не должен реагировать на аналит), а другой — содержать аналит-селективную мембрану.

2.1.1Краткие сведения о полупроводниках

Все материалы разделяют на металлы, неметаллы и полупроводники. Как правило, металлы хорошо проводят электрический ток, а неметаллы его не проводят вовсе, то есть являются диэлектриками. Полупроводники занимают промежуточное положение между металлами и неметаллами.

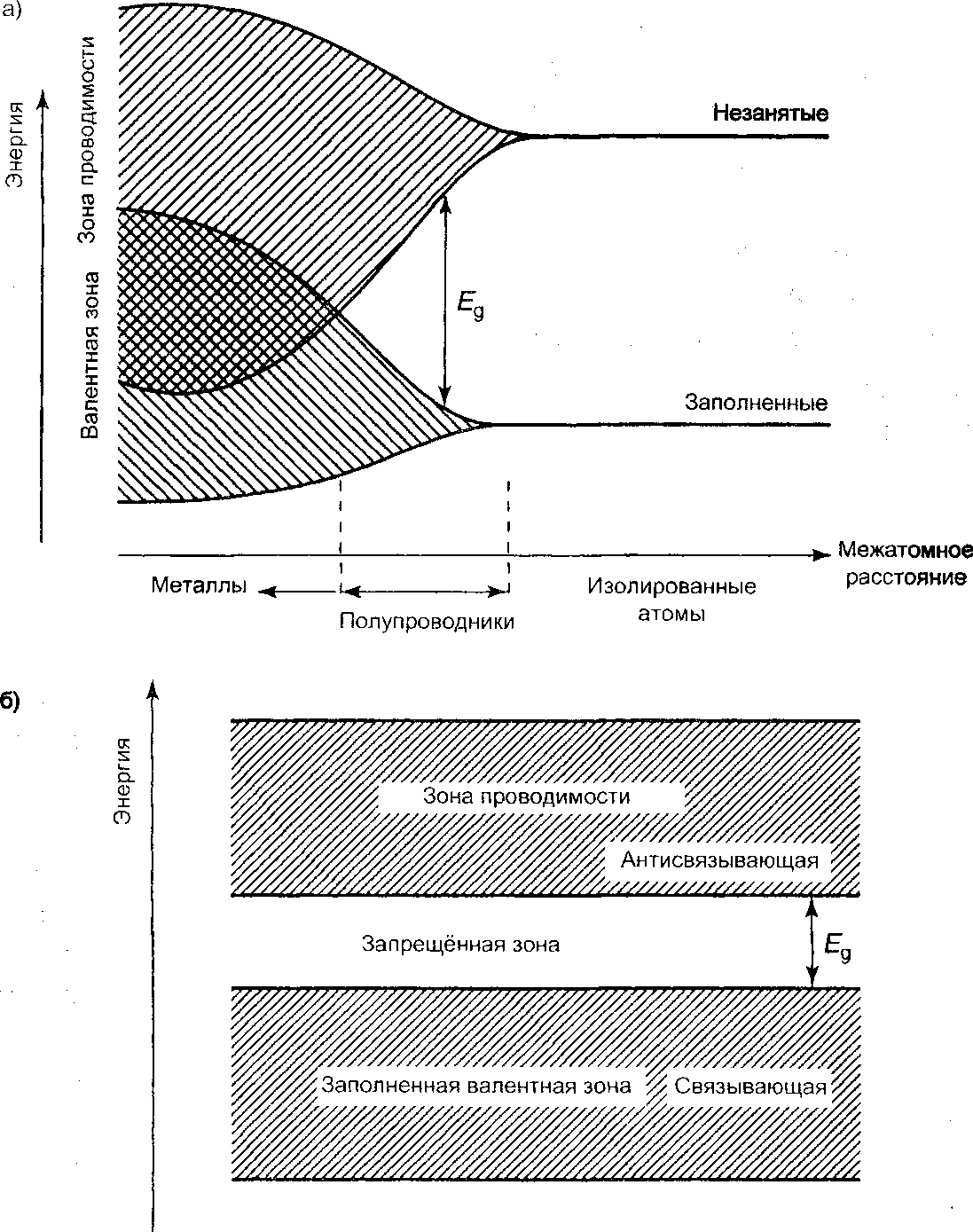

Различие между названными типами материалов проявляется в том, как в них образуются энергетические уровни. Молекулярное строение неметаллов отличается тем, что атомы в них образуют дискретные связывающие и антисвязывающие молекулярные орбитали. На связывающих орбиталях располагаются электроны, принимающие участие в образовании химической связи. Попасть на несвязывающую орбиталь (не занятую в устойчивом состоянии молекулы) электрон может только при возбуждении. Пространство между орбиталями не может быть занято ни при каких обстоятельствах — это так называемая «запрещенная» зона. В металлах, напротив, энергетические зоны перекрываются, и запрещенных зон не существует. Электроны в металлах могут свободно перемещаться между зонами, что и объясняет их высокую электронную проводимость. В полупроводниках имеются две энергетические зоны: нижняя зона, называемая валентной зоной (ВЗ), и верхняя, называемая «свободной» или зоной проводимости (ЗП). Между ними располагается запрещенная зона (рис. 2.1).

Рис. 2.1. (а) Классификация материалов по типу расположения энергетических зон и межатомному расстоянию, (б) Энергетические зоны в полупроводнике

В зависимости от внесения в полупроводник тех или иных примесей он может получить либо избыток электронов и стать полупроводником р-типа, либо их недостаток (или избыток дырок) и стать полупроводником n-типа. Элементы пятого периода периодической таблицы (в частности, мышьяк) образуют полупроводники р-типа, а элементы четвертого периода (например, галлий) — полупроводники п-типа.

Важной термодинамической характеристикой полупроводника служит так называемый уровень Ферми (EF). Это такой энергетический уровень, вероятность нахождения электрона на котором составляет 1/2. Для чистого (биспримесного) полупроводника Ег лежит ровно посередине между ВЗ и ЗП. Для полупроводника р-типа EF лежит ближе к ВЗ, а для полупроводника n-типа — ближе в ЗП.

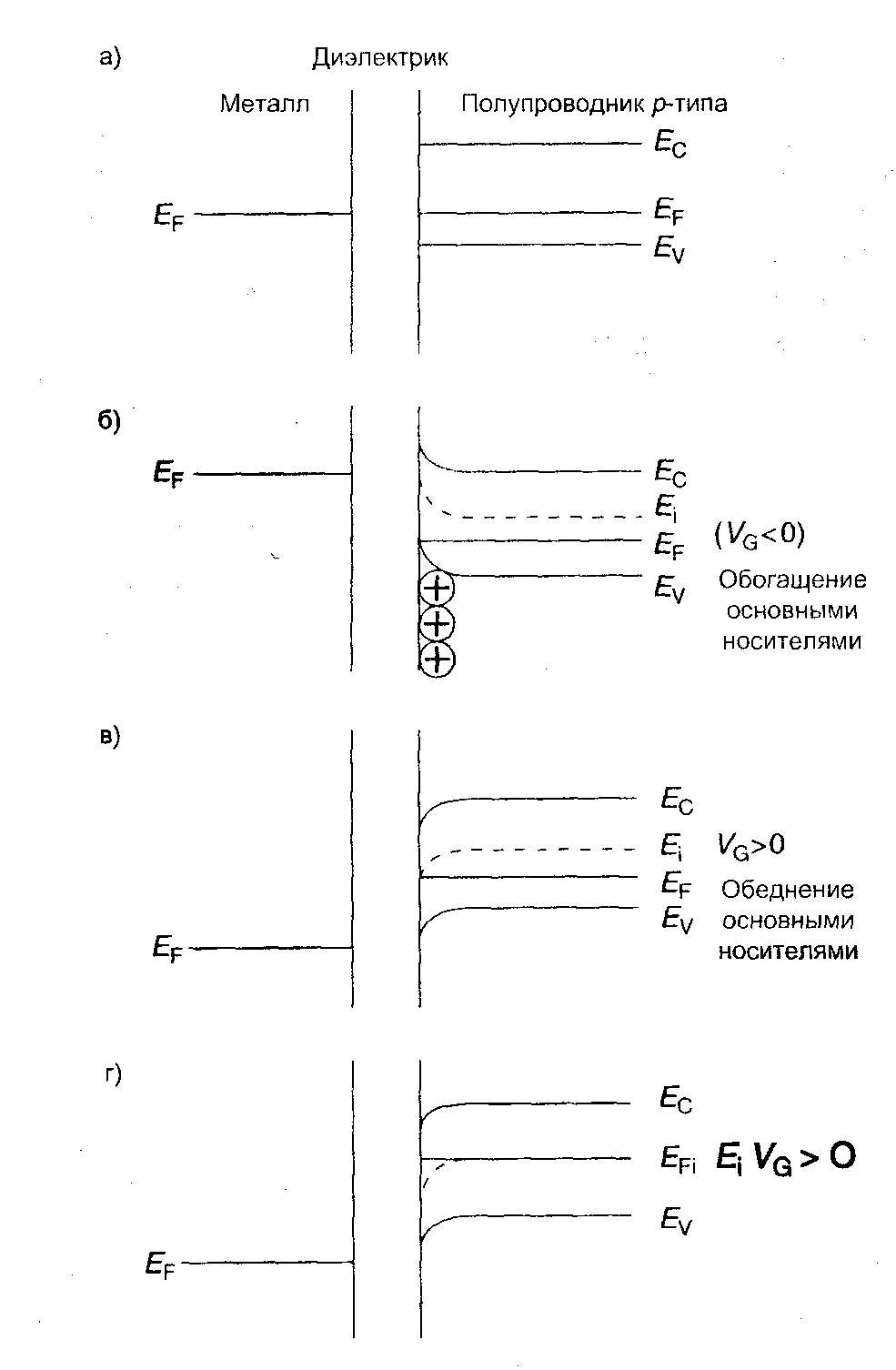

В сенсорах полупроводники обычно применяют в виде структур типа металл-диэлектрик-полупроводник (так называемых МДП-структур). В отсутствие наложенного потенциала уровень Ферми в МДП-структуре один и тот же по всей толщине (от металла до полупроводника). Однако при наложении потенциала уровни Ферми с обеих сторон структуры расходятся. Структура начинает вести себя как конденсатор, так что на двух ее сторонах накапливаются противоположные заряды. На рисунке 2.22а показано расположение энергетических уровней в полупроводнике р-типа в отсутствие наполненного на МДП-структуру потенциала или затворного напряжения (VG).

При небольшом отрицательном напряжении (VG < 0) электроны накапливаются на границе металл-диэлектрик (М—Д), а дырки (положительные заряды) — на границе полупроводник-диэлектрик (П-Д) (рис. 2.2б). При этом Еg в полупроводнике смещается ниже к ВЗ (сдвиг по отношению к EF в металле равен VG), а энергетические уровни вблизи границы полупроводника поднимаются, пытаясь скомпенсировать эту разницу. При небольшом положительном напряжении (VG > 0) положительно заряженные дырки отталкиваются от границы раздела П-Д, вызывая

Рис. 2.2. Расположение энергетических зон в МДП-структуре в зависимости от наложенного затворного напряжения К0

обеднение граничной области дырками (рис. 2.2в). В этом случае компенсаторный эффект приводит к тому, что ВЗ и ЗП у границы раздела загибаются вниз. При дальнейшем увеличении VG концентрации электронов и дырок вблизи границы могут выровняться, и уровень Ферми опять окажется ровно посередине между ВЗ и ЗП (как и в отсутствие напряжения). Дальнейшее увеличение VG приведет к инверсии типа проводимости от р-типа к n-типу. Напряжение, при котором происходит инверсия, называется пороговым (VT).