- •1. Квантовомеханические основы биоэнергетики

- •3.1.Основные понятия квантовой механики

- •3.2.Испускание и поглощение энергии атомами и молекулами

- •3.3. Квантовомеханические особенности строения биомолекул

- •3.4. Механизмы переноса энергии и заряда

- •2. Химические и биологические сенсоры

- •2.1. Полевые транзисторы

- •2.1.1Краткие сведения о полупроводниках

- •2.1.2 Контакт полупроводника с раствором

- •2.1.3 Полевой транзистор

- •2.2 Модифицированные электроды, тонкопленочные электроды и печатные электроды

- •2.2.1Толстопленочные печатные электроды

- •2.2.2 Микроэлектроды

- •2.2.3 Тонкопленочные электроды

- •2.3 Биологическое распознавание молекул

- •2.3.1 Ферменты

- •2.3.2Ткани

- •2.3.3 Микроорганизмы

- •2.3.4 Митохондрии

- •2.3.5 Антитела

- •2.3.6 Нуклеиновые кислоты

- •2.3.7 Рецепторы

- •2.4 Иммобилизация биологических компонентов

- •2.4.1 Адсорбция

- •2.4.2 Микрокапсулирование

- •2.4.3. Включение

- •2.4.4 Сшивка

- •2.4.5 Ковалентное связывание

- •2.5 Аналитические характеристики сенсоров

- •2.5.1 Селективность

- •2.5.2 Чувствительность

- •2.5.3. Временные характеристики

- •2.5.4. Прецизионность, точность и воспроизводимость

- •2.5.5 Факторы, влияющие на характеристики сенсоров

- •2.6 Электрохимические сенсоры и биосенсоры

- •2.6.1. Потенциометрические биосенсоры

- •2.6.2. Биосенсоры с аммиак-чувствительными электродами

- •2.6.3. Биосенсоры с со2-чувствительными электродами

- •2.6.4. Биосенсоры с иодид-селективными электродами

- •2.6.5. Биосенсоры с Аg2s-чувствительными электродами

- •2.6.6. Амперометрические биосенсоры

- •1) За счет его ферментативного гидролиза (под действием арилациламидазы) и последующего окисления п-аминофенола на печатном графитом электроде;

- •2) За счет прямого окисления парацетамола на угольно-пастовом электроде

- •2.7 Применение сенсоров на основе полевых транзисторов

- •2.7.1. Химически чувствительные полевые транзисторы (хчпт)

- •2.7.2 Ионоселективные полевые транзисторы

- •2.7.3 Ферментные полевые транзисторы (фпт)

- •3. Микроаналитические системы

- •3.1 Сенсоры как составная часть и один из базисных элементов микроаналитических систем

- •3.2 Принципы построения микроаналитических систем

- •3.3 Функциональные элементы микроаналитических систем и некоторые инженерные решения по их реализации

- •3.4 Технологии микроаналитических систем

- •3.5. Лаборатории-на-кристалле

- •3.5.1. Газовый хроматограф

- •3.5.2. Жидкостный хроматограф

- •3.5.3. Детектирующие устройства микролабораторий

- •3.6 Эволюция сенсорной системы для определения альдегидоксидазы

- •4. Проектирование элементов микросистемной техники

- •4.1. Язык описания элементов микросистем vhdl-ams

- •4.2. Проектирование элементов мст в сапр Tanner Pro

- •4.2.1. Библиотека memsLib

- •4.2.2. Схемный редактор s-Edit

- •4.2.3. Редактор топологии l-Edit

- •4.2.4. Подсистема схемотехнического моделирования t-Spice

- •4.3. Проектирование элементов мст в сапр CoventorWare

- •4.3.1. Программа Architect

- •4.3.2. Программа Designer

- •4.3.3. Программа System Builder

- •4.3.4. Программа Analyser

- •4.4. Программа конечно-элементного моделирования ansys

- •4.4.1. Режимы работы программы ansys

- •4.4.2. Маршрут моделирования элементов мст в ansys

- •4.5 Перспективы развития микроаналитических систем

2.4 Иммобилизация биологических компонентов

Введение. Для того чтобы биосенсор надежно работал, биологический материал должен быть надлежащим образом закреплен, или иммобилизован, на трансдьюсере. Существуют пять основных методов иммобилизации биологических материалов.

1) Адсорбция. Наиболее простой метод, не требующий большой подготовки компонентов сенсора. Адсорбцией пользуются, главным образом, на стадии исследований, когда достаточно слабого прикрепления биологического материала к трансдьюсеру, а от сенсора не требуется длительной эксплуатации.

2) Микрокапсулирование. Этот метод широко использовали в первых моделях биосенсоров. Он позволяет заключить биологический материал с внутренней стороны мембраны в близком контакте с трансдьюсером. Метод легко применить к разным моделям сенсоров, он обеспечивает хорошую воспроизводимость работы фермента, предохраняя его от загрязнений и разрушения. В целом, микрокапсулированные ферменты устойчивы к изменениям рН, температуры, ионной силы и химического состава среды. Тем не менее, некоторые молекулы и частицы (в частности, небольшие молекулы газов и электроны) проникают через мембрану.

3) Включение. В методе включения биологический материал смеши- вают с раствором мономера, а затем к раствору добавляют инициатор полимеризации, в результате чего образуется гель, в который включен биоматериал. К сожалению, через такие гели часто плохо диффундиру- ют субстраты, что замедляет ферментативную реакцию. Кроме того, со временем фермент может вытекать из геля, что приводит к уменьше- нию биологической активности распознающего элемента. Впрочем, скорость потери фермента можно существенно снизить за счет сшивки (см. ниже). Чаще всего в качестве геля используют полиакриламид. Кроме него, применяются гели на основе крахмала, нейлона и крем- ний-органических полимеров. В электрохимических биосенсорах осо- бую роль играют гели на основе проводящих полимеров (например, по- ли пирролов).

4) Сшивка. В этом методе биоматериал химически связывают с твердыми подложками или гелями, для чего используют так называе- мые бифункциональные реагенты (например, глутаровый альдегид). Как и в случае капсулирования, диффузия субстратов через полученные материалы может быть довольно медленной, а биологически активные соединения в них могут постепенно разрушаться. Кроме того, недос- татком метода являются плохие механические характеристики матери- алов. Вместе с тем, метод может быть полезен для повышения стабиль- ности адсорбированных биоматериалов.

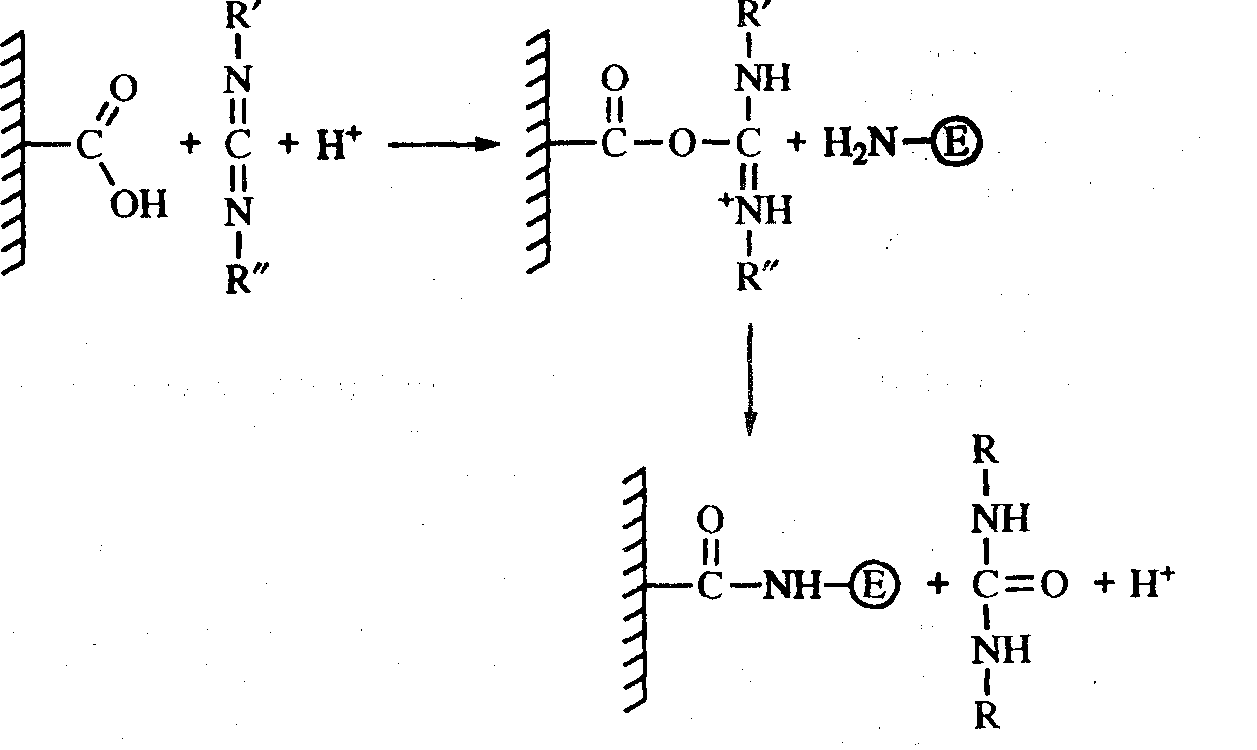

5) Ковалентное связывание. В этом подходе заранее известно, через какие функциональные группы биоматериал прикрепляется к носите- лю. В случае ферментов для этого часто используют нуклеофильные группы тех аминокислот, которые не принимают участия в образова- нии активного или связывающего центров. В качестве примера приве- дем прикрепление аминосодержащего биоматериала к носителю, несу- щему карбоксильные группы. Как показано на рисунке 3.18, карбок- сильные группы носителя сначала активируются с помощью карбодиимида, а затем полученное производное реагирует с аминог- руппами с образованием амидной связи. Реакцию проводят при низкой температуре, небольшой ионной силе и нейтральном рН. Метод позволяет создавать биосенсоры, в которых фермент остается связан- ным с носителем втечение всего срока эксплуатации сенсора.

Рис. 2.15. Ковалентное связывание фермента с трансдьюсером с помощью карбодиимида

В целом, срок службы биосенсора можно существенно увеличить за счет правильно выбранного метода иммобилизации. Приведем типич- ные сроки эксплуатации биосенсоров с разными методами иммобили- зации биологического материала:

Адсорбция |

1 сут |

Микрокапсулирование (включение мембрану) |

1 нед |

Включение (в гель) |

3-4 нед |

Ковалентное связывание |

4-14 мес |