- •От авторов

- •Дорогой читатель!

- •Введение

- •Чужеродные вещества

- •6. Разработка образовательных программ в области безопасности пищевой продукции и рационального питания.

- •Глава 1 научные и практические аспекты рационального питания

- •1.1. Основы физиологии питания

- •1.3. Религия и питание

- •Классификация типов питания [12]

- •1.4. Классические теории питания

- •3 Формула сбалансированного питания

- •1.5. Альтернативные теории питания

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 2 пищевая безопасность и основные критерии ее оценки

- •2.1. Эколого-социальные аспекты питания

- •2.2. Международная система обеспечения безопасности пищевой продукции

- •3.Перечень

- •2.3. Нормативно-законодательная основа

- •2.4. Оценка рисков и безопасности пищевой продукции

- •2.5. Сертификация пищевой продукции

- •2.6. Экологическая сертификация пищевой продукции

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 3 опасности микробного происхождения

- •3.1. Микробиологические показатели безопасности пищевой продукции

- •Сравнительная характеристика пищевых заболеваний [10]

- •3.2. Пищевые токсикоинфекции

- •3.2.1. Сальмонеллезы

- •3.3.2. Ботулизм

- •3.4. Микотоксикозы

- •3.4.1. Афлатоксикозы

- •5. Основные сведения о некоторых микотоксинах

- •6. Физико-химические свойства основных афлатоксинов

- •3.4.2. Отравление трихотеценами

- •3.3.4. Отравление патулином

- •3.4.5. Эрготизм

- •3.4.6. Микотоксикозы, вызванные микроскопическими грибами рода Alternaria

- •Глава 4

- •4.1. Питание и пищевой статус человека

- •4.2. Белки

- •10. Содержание белка в пищевых продуктах

- •4.3. Липиды

- •4.4. Углеводы

- •4.1.1. Усвояемые углеводы

- •4.4.2. Неусвояемые углеводы

- •4.5. Витамины

- •Содержание витамина а в продуктах питания

- •Содержание витамина е в пищевых продуктах

- •15. Содержание витамина с в пищевых продуктах

- •Содержание витамина в1 в пищевых продуктах

- •17. Содержание витамина в2 в пищевых продуктах

- •18. Содержание витамина в3 в пищевых продуктах

- •Содержание витамина в6 в основных пищевых продуктах

- •Содержание витамина в9 в основных пищевых продуктах

- •Содержание витамина в12в пищевых продуктах

- •22. Содержание биотина в пищевых продуктах

- •4.5.3. Витаминоподобные вещества

- •24. Содержание инозита в основных пищевых продуктах

- •25. Содержание витамина u в пищевых продуктах

- •26. Содержание натрия в пищевых продуктах

- •28. Содержание кальция в пищевых продуктах

- •29. Содержание фосфора в пищевых продуктах

- •30. Содержание магния в пищевых продуктах

- •31. Содержание железа в пищевых продуктах

- •32. Содержание цинка в пищевых продуктах

- •35. Микробиологические и паразитологические показатели питьевой воды

- •36. Нормативы физиологической полноценности питьевой воды

- •4.8. Снижение пищевой ценности продукции при хранении и переработке

- •4.8.3. Изменение витаминов

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 5

- •5.1. Загрязнение воздуха, воды и почвы

- •5.1.1. Воздушная среда

- •5.1.2. Водная среда

- •46. Классы качества воды по микробиологическим показателям

- •5.2. Классификация чужеродных загрязнителей -ксенобиотиков

- •5.3.1. Ртуть

- •49. Уровень ртути в крови кормящих матерей

- •5.3.4. Мышьяк

- •50. Значение взвешенного коэффициента Wm [3]

- •5.4.2. Источники и пути поступления радионуклидов в организм

- •57. Природные источники ионизирующего излучения

- •53. Искусственные источники излучения [3]

- •54. Вду активности йода-131 в пищевых продуктах и питьевой воде [4]

- •55. Вду суммарной активности цезия-134, цезия-137, стронция-90 в продуктах питания и питьевой воде [4]

- •56. Риск и ожидаемое число смертей от поражения

- •58. Отдаленные воздействия пестицидов на окружающую

- •60. Предельно допустимые остаточные количества

- •62. Гигиеническая классификация опасных и умеренно опасных пестицидов по аллергенности [19]

- •63. Гигиеническая классификация опасных пестицидов по мутагенности и канцерогенности [19]

- •64. Значения гигиенических нормативов для хлорорганических пестицидов

- •5.6. Нитраты, нитриты и нитрозосоединения

- •5.6.1. Основные источники нитратов и нитритов в пищевой продукции

- •66. Содержание нитрозосоединений в пищевых продуктах

- •68. Допустимые уровни содержания n-нитрозоаминов в

- •5.7. Полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды

- •69. Допустимые уровни бенз(а)пирена в пищевой продукции

- •5.8. Диоксины и диоксиноподобные соединения

- •70. Эквиваленты токсичности (эт) пхдд и пхдф

- •71. Максимально допустимые уровни диоксинов в основных пищевых продуктах (Россия)

- •72. Предельно допустимые концентрации или уровни диоксинов в природных объектах и пищевых продуктах

- •5.9. Основные направления обеспечения

- •73. Пожизненные канцерогенные риски от воздействия химических веществ при их поступлении на уровне пдк [12]

- •74. Индивидуальные годовые риски смерти для населения России [12]

- •Глава 6

- •6.1. Генномодифицированные организмы: мифы и реальность

- •75. Площади возделывания трансгенных культур в некоторых странах мира (млн. Га) [35]

- •76. Объемы продаж трансгенных растений в мире

- •6.2. Генномодифицированные организмы: основные задачи и перспективы

- •77. Основные задачи генной инженерии растений (по Law, Euphitico, 1996, 86)

- •6.3. Основные принципы создания трансгенных растений

- •78. Краткая характеристика некоторых генов, применяемых в гмо[39]

- •79. Система контроля получения, использования и передачи гмо в сша (Aventis, 2000)

- •6.4. Биобезопасность генномодифицированных организмов

- •6.5. Пищевая токсиколого-гигиеническая оценка трансгенных культур

- •80. Данные о генетически модифицированных сельскохозяйственных культурах, разрешенных для реализации в России (для пищевой промышленности и реализации в пищевых целях)

- •81. Список продуктов, полученных из генетически модифицированных источников, не содержащих белок или днк, не подлежащих маркировке (негативный список)

- •82. Схема токсикологических исследований на экспериментальных животных [22]

- •83. Список продуктов, полученных из генетически

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 7

- •7.1. Химические компоненты растениеводческой пищевой продукции

- •7.1.1. Ингибиторы ферментов пищеварения

- •7.1.2. Лектины

- •7.1.3. Антивитамины

- •84. Массовая доля аскорбиновой кислоты и активность аскорбатоксидазы в продуктах растительного происхождения

- •85. Содержание щавелевой кислоты в продуктах растительного происхождения

- •7.1.5. Гликоалкалоиды

- •7.1.6. Цианогенные гликозиды

- •7.1.9. Токсины грибов

- •7.2. Химические компоненты марикультуры

- •7.2.1. Токсины моллюсков и ракообразных

- •7.2.2. Тетродотоксины

- •7.2.3. Галлюциногены

- •7.2.4. Ихтио-, ихтиокрино- и ихтиохемотоксины

- •7.2.5. Интоксикация сигуатера

- •7.2.6. Отравления сельдевыми рыбами

- •7.2.7. Скомброидное отравление

- •7.2.8. Токсины водорослей

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 8 пищевые добавки

- •8.1. Классификация и токсиколого-гигиеническая оценка

- •86. Токсичность веществ в зависимости от значения лд50

- •8.2.1. Улучшители консистенции

- •87. Гигиенические регламенты применения сложных эфиров жирных кислот и Сахаров в качестве пищевых добавок [5]

- •8.2.4. Вкусовые вещества

- •8.3. Консерванты

- •8.3.1. Антисептики

- •8.3.2. Антибиотики

- •88. Нормируемое остаточное содержание ветеринарных антибиотиков в мясных и молочных продуктах

- •8.3.3. Антиокислители и их синергисты

- •Естественные антиоксиданты

- •Синтетические антиоксиданты

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 9 технологические вспомогательные средства

- •9.1. Ускорители технологических процессов

- •9.5. Полирующие средства

- •89. Органические растворители, применяемые при производстве пищевых продуктов

- •9.8. Органические биокатализаторы и транквилизаторы

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 10 биологически активные добавки

- •90. Изменение образа жизни - изменение структуры питания [21]

- •10.2. Классификация и токсикологическая оценка

- •91. Производственные группы бад к пище [15]

- •10.3. Нутрицевтики

- •92. Типовая схема экспериментальной модели оценки эффективности нутрицевтиков

- •10.4. Парафармацевтики

- •10.5. Эубиотики

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 11 идентификация и фальсификация пищевой продукции

- •11.1. Идентификация пищевой продукции

- •11.2. Фальсификация пищевой продукции

- •93. Средства и способы фальсификации алкогольных напитков [2]

- •11.3. Маркировка пищевой продукции

- •11.4. Упаковочные материалы

- •94. Значения ubp для некоторых типов упаковки

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 12 социальные токсиканты

- •12.1. Наркотики

- •12.2. Табачный дым и курение

- •12.3. Кофеинсодержащие и алкогольные напитки

- •96. Содержание кофеина в напитках и продуктах

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Глава 13 концепция безопасности пищевой продукции и питания

- •97. Сравнительный аминокислотный состав искусственной зернистой икры

- •13.2. Функциональные продукты питания

- •13.3. Основные принципы радиозащитного питания

- •13.4. Повышение иммунитета и детоксикация организма

- •13.5. Детское питание

- •98. Нормы суточной потребности в пищевых веществах и энергии детей раннего возраста

- •99. Суточная потребность в пищевых веществах и энергии детей дошкольного возраста

- •13.6. Геронтологическое питание

- •100. Рекомендуемое суточное потребление общего количества углеводов для людей пожилого и преклонного возраста

- •13.7. Лечебно-профилактическое питание

- •13.9. Питание в экстремальных условиях

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Рекомендуемая литература

2.4. Оценка рисков и безопасности пищевой продукции

Работу по ведению мониторинга состояния здоровья населения способна осуществлять санитарно-эпидемиологическая служба России благодаря наличию материально-технической базы, квалифицированных специалистов и десятилетиями отработанной системы информационных потоков.

Термин «мониторинг» появился перед проведением Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде в 1972 г., и по своей сути он означает «систему повторных наблюдений одного или более показателей качества и безопасности с определенной целью».

Мониторинг состояния здоровья состоит из социального и гигиенического мониторингов.

Система социального мониторинга России включает анализ и обобщение следующих данных:

результатов балансовых расчетов продовольствия, выполняемых Госкомстатом РФ;

сведений о потреблении пищевых продуктов в семьях по результатам обследований семейных бюджетов, проводимых Госкомстатом;

специальных общероссийских и региональных эпидемиологических обследований питания и пищевого статуса различных групп населения, осуществляемых при участии Института питания РАМН;

• сведений о демографической ситуации и состоянии здоровья населения, в том числе женщин, детей, людей пожилого возраста и различных профессиональных групп.

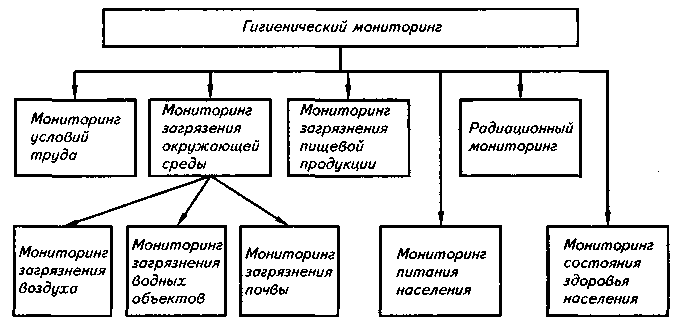

Гигиенический мониторинг включает в себя определение степени загрязнения окружающей среды, продовольственного сырья и продуктов питания токсичными и радиоактивными элементами, а также изучение состояния фактического питания различных групп населения в динамике (рис. 7).

Рис. 7. Гигиенический мониторинг [6]

Анализ результатов социального и гигиенического мониторинга, осуществляемого учреждениями Госкомсанэпиднадзора России и Министерства здравоохранения и социальной политики РФ, свидетельствует, что в настоящее время к наиболее важным приоритетным факторам, существенно влияющим на показатели здоровья детского и взрослого населения России, относятся, во-первых, неадекватный характер питания и, во-вторых, загрязненность окружающей среды.

За последние 15 лет в РФ разработаны гигиенические регламенты содержания в различных пищевых продуктах всех основных химических компонентов антропогенного и природного происхождения. В основе регламентов лежат обобщенные результаты комплексных токсикологических исследований, выполненных такими международными организациями, как ФАО, ВОЗ, Совет управляющих программы ООН по проблемам окружающей среды (ЮНЕП). В регламентах также использован ряд принципиально новых, впервые полученных в России токсикологических характеристик для некоторых видов контаминантов. Все это позволило в 1980 г. впервые в отечественной практике разработать и внедрить в практику «Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов». Позже они были существенно переработаны и вошли в основной нормативный документ, устанавливающий показатели качества и безопасности, - «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов» - Caul lnl I 2,3.2.560-96.

![]() На

основании Федерального закона «О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» от 30 марта 1999

Г. №52-ФЗ и Положения о государственном

санитарно-эпидемиологическом

нормировании, утвержденного

Постановлением Правительства Российской

Федерации

от 24.07.2002 г. №554, с 1 июля 2002 г. введены в

действие новые «Гигиенические

требования безопасности и пищевой

ценности пищевых продуктов»

- СанПиН 2.3.2.1078-01.

На

основании Федерального закона «О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» от 30 марта 1999

Г. №52-ФЗ и Положения о государственном

санитарно-эпидемиологическом

нормировании, утвержденного

Постановлением Правительства Российской

Федерации

от 24.07.2002 г. №554, с 1 июля 2002 г. введены в

действие новые «Гигиенические

требования безопасности и пищевой

ценности пищевых продуктов»

- СанПиН 2.3.2.1078-01.

![]() В настоящее

время в целях внедрения приказа Минздрава

России №49 от

03.03.98 г. «О функционировании системы

социально-гигиенического

мониторинга» и во исполнение приказа

Минздрава России №334

от 27.08.99 г. «Об организации работ по II

этапу социально-гигиенического

мониторинга» с учетом предложений и

замечаний, поступивших с территорий,

специалистами Института питания РАМН

и Федерального центра Госсанэпиднадзора

разработана программа по анализу

загрязнения продовольственного сырья

и продуктов питания контаминантами

химической природы. Программа

предусматривает передачу информации

от районного центра Госсанэпиднадзора

до федерального уровня.

В настоящее

время в целях внедрения приказа Минздрава

России №49 от

03.03.98 г. «О функционировании системы

социально-гигиенического

мониторинга» и во исполнение приказа

Минздрава России №334

от 27.08.99 г. «Об организации работ по II

этапу социально-гигиенического

мониторинга» с учетом предложений и

замечаний, поступивших с территорий,

специалистами Института питания РАМН

и Федерального центра Госсанэпиднадзора

разработана программа по анализу

загрязнения продовольственного сырья

и продуктов питания контаминантами

химической природы. Программа

предусматривает передачу информации

от районного центра Госсанэпиднадзора

до федерального уровня.

В развитие постановления Правительства Российской Федерации №426 от 01.06.2000 г. «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге» и во исполнение приказа Минздрава России №278 от 18.07. 2000 г. «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации №426 от 01.06.2000» была проведена работа на территориях по установке, апробации и сбору данных о качестве и безопасности питания населения.

![]() Важнейшим

элементом обеспечения здоровья населения

России является безопасность пищевой

продукции по микробиологическим

показателям.

Госсанэпидслужбой России в 2000 г.

исследовано 2356617 проб. В

целом по России качество продуктов

питания по микробиологическим показателям

несколько улучшилось. Удельный вес

нестандартных проб в 2000 г. составил

6,98% (в 1996 г. - 7,04%). На прежнем уровне (около

10% нестандартных

проб) остается микробиологическая

чистота рыбной продукции. В числе худших

в микробиологическом отношении

продолжают

оставаться молокопродукты - 9,15%

нестандартных проб.

Важнейшим

элементом обеспечения здоровья населения

России является безопасность пищевой

продукции по микробиологическим

показателям.

Госсанэпидслужбой России в 2000 г.

исследовано 2356617 проб. В

целом по России качество продуктов

питания по микробиологическим показателям

несколько улучшилось. Удельный вес

нестандартных проб в 2000 г. составил

6,98% (в 1996 г. - 7,04%). На прежнем уровне (около

10% нестандартных

проб) остается микробиологическая

чистота рыбной продукции. В числе худших

в микробиологическом отношении

продолжают

оставаться молокопродукты - 9,15%

нестандартных проб.

В последнее время начата работа по созданию и ведению Федерального информационного фонда данных социально-гигиенического мониторинга, который представляет собой базу данных о состоянии здоровья населения и среды обитания человека, сформированную на основе многолетних наблюдений, а также целый ряд нормативных, правовых актов, справочных и других материалов. Данные Федерального информационного фонда открыты и общедоступны для организаций-участников социально-гигиенического мониторинга.

![]()

Социально-гигиенический мониторинг - сложная межведомственная система наблюдения с анализом поступающей информации и прогнозированием возможных ситуаций в ближайшем и отдаленном будущем.

Развитие системы социально-гигиенического мониторинга позволило перейти к использованию методологии оценки риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения, что в конечном итоге позволит не только формировать планы профилактической работы, но и вплотную подойти к оценке стоимости здоровья, стоимости ущерба здоровью.

Риск (R) является функцией опасности и уровня воздействия источника опасности и может быть выражен следующим образом:

для эффекта, который не является пороговым,

для эффекта, который вызывается пороговым механизмом,

![]()

В этих уравнениях

D - доза воздействия,![]() -

пороговая доза,

-

пороговая доза,![]() функция, характеризующая зависимость

«доза-реакция». Доза обычно выражается

в единицах массы тела (мг/кг). Следует

заметить, что природа функции

функция, характеризующая зависимость

«доза-реакция». Доза обычно выражается

в единицах массы тела (мг/кг). Следует

заметить, что природа функции![]() мало

кому известна даже при проведении

экспериментов на животных.

мало

кому известна даже при проведении

экспериментов на животных.

Таким образом, существует два основных подхода к определению риска.

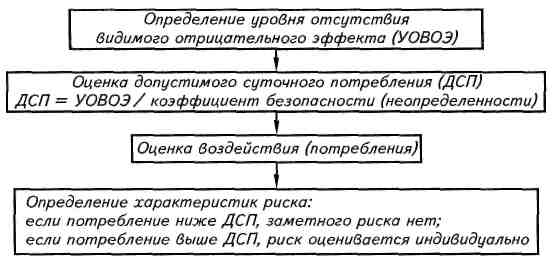

![]() Первый основан

на «оценке безопасности» и применяется,

когда природа опасности и данные

«доза-реакция» указывают на существование

порога. В таком случае оценка осуществляется

по следующей схеме (рис. 8):

Первый основан

на «оценке безопасности» и применяется,

когда природа опасности и данные

«доза-реакция» указывают на существование

порога. В таком случае оценка осуществляется

по следующей схеме (рис. 8):

Рис. 8. Схема оценки риска при установлении порога токсичности

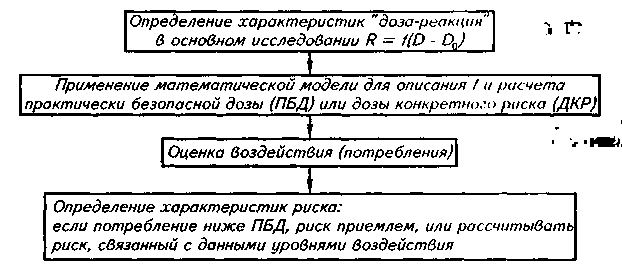

![]() Второй основан

на количественной оценке риска (рис.

9).

Второй основан

на количественной оценке риска (рис.

9).

Важнейшим элементом анализа риска является оценка микробиологического риска (ОМР), которая позволяет охарактеризовать факторы риска пищевого происхождения, связанные с возникновением или присутствием микроорганизмов в пищевой цепочке «от фермы до тарелки потребителя».

Рис. 9. Схема определения риска при неустановленном пороге токсичности

Для оценки безопасности пищевой продукции различные опасности, связанные с потреблением пищевых продуктов, объединяют в несколько групп.

![]() Оценка риска

в каждой группе включает 3 основных

критерия: тяжесть, частоту встречаемости

и время наступления отрицательного

эффекта.

Оценка риска

в каждой группе включает 3 основных

критерия: тяжесть, частоту встречаемости

и время наступления отрицательного

эффекта.

Тяжесть опасности характеризует тип вызываемого отрицательного эффекта, изменяющегося от слабо выраженного и временного дискомфорта; более серьезных, но обратимых действий до необратимых последствий, включая смерть.

Частота встречаемости указывает количество случаев или интенсивность возникновения данного отрицательного эффекта.

Время наступления опасности отражает время возникновения отрицательного эффекта с момента воздействия опасности до немедленного наступления симптомов заболевания.

Количественная оценка этих трех критериев представляет во многих случаях известные трудности. Только в некоторых случаях возможны непосредственные наблюдения за человеком, в большинстве случаев имеются только отрывочные или косвенные данные, основанные на эпидемиологических и других системах анализа. Тем не менее можно дать относительную оценку риска для различных областей безопасности питания и получить общую картину всей проблемы путем анализа каждой отдельной области.

Оценка риска - одна из составляющих анализа риска - представляет собой процесс, состоящий из многих этапов.

Комиссия Codex Alimentarius определяет идентификацию опасных факторов как первый этап. Он направлен на идентификацию биологических, химических и физических действующих факторов, которые способны вызывать отрицательные последствия для здоровья, и могут присутствовать в определенном пищевом продукте или в группе продуктов. В системе Комиссии Codex Alimentarius это делается или на основании предложений, поступающих от стран-членов Комиссии, или путем обсуждения в соответствующем комитете.

Этап определения характеристик опасных факторов в Codex Alimentarius описывается следующим образом:

качественная и (или) количественная оценка характера отрицательных последствий для здоровья, связанных с биологическими, химическими и физическими действующими факторами, которые могут присутствовать в пище;

для химических веществ необходимо обязательно оценить зависимость «доза-реакция»;

для биологических или физических факторов - только при наличии соответствующих предпосылок.

Под характеристикой риска Комиссией Codex Alimentarius понимается качественная и (или) количественная оценка вероятности возникновения различной степени тяжести известных и потенциальных отрицательных последствий для здоровья у данной категории населения.

Таким образом, оценка риска по международным нормам осуществляется на основании идентификации опасных факторов, определения их характеристик и оценки воздействия сопутствующих факторов неопределенности. Чтобы определить степень тяжести потенциальных отрицательных последствий для здоровья, результаты оценки воздействия сравнивают с токсикологической конечной точкой, рекомендованной Объединенными комитетами экспертов по пищевым добавкам и контаминантам.

Определение мер по устранению или минимизации риска характеризуется Комиссией Codex Alimentarius как процесс, отличающийся от оценки риска. Он заключается во взвешивании альтернатив программно-стратегических установок с учетом мнений всех заинтересованных сторон, рассмотрении результатов оценки риска и других факторов, имеющих отношение к охране здоровья потребителей, к развитию практики честной торговли, и если необходимо, в выборе правильных вариантов профилактики и борьбы с риском. В системе Комиссии Codex Alimentarius ответственность за меры по устранению или минимизации риска обычно возлагается на комитеты.

![]() Законодательной

базой для организации мониторинга

состояния здоровья населения России

органами и учреждениями Госсанэпид-службы

является:

Законодательной

базой для организации мониторинга

состояния здоровья населения России

органами и учреждениями Госсанэпид-службы

является:

![]() Закон Российской

Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (№52-ФЗ от

30.03.99 г.). Первый опыт использования в

ряде городов страны методологии оценки

риска указывает на возможность применения

полученных результатов при ранжировании

опасности для здоровья населения

неблагоприятных факторов окружающей

среды и установления приоритетов, что

позволит эффективно осуществлять

политику в интересах обеспечения

здоровья человека.

Закон Российской

Федерации «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (№52-ФЗ от

30.03.99 г.). Первый опыт использования в

ряде городов страны методологии оценки

риска указывает на возможность применения

полученных результатов при ранжировании

опасности для здоровья населения

неблагоприятных факторов окружающей

среды и установления приоритетов, что

позволит эффективно осуществлять

политику в интересах обеспечения

здоровья человека.

© Правовой основой для применения методологии оценки риска в России являются:

Постановление Главного государственного санитарного ирача Российской Федерации (№25 от 10.11.97 г.) и Главного государственного инспектора Российской Федерации но охране природы (№03-19/24-3483 от 10.11.97 г.) «Об использовании методологии оценки риска для управления качеством окружающей среды и здоровья населения в Российской Федерации»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении временного положения по аккредитации органов по оценке риска» (№11 от 29.07.99 г.);

Методические указания по идентификации опасности и оценке реальных экспозиций за счет загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды и др.

Обеспечение безопасности пищевой продукции осуществляется путем проведения государственного надзора и контроля.

![]() Государственный

надзор и контроль в Российской

Федерации осуществляется посредством

проведения:

Государственный

надзор и контроль в Российской

Федерации осуществляется посредством

проведения:

проверок деятельности граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц по изготовлению и обороту пищевой продукции, оказанию услуг в сфере торговли и общественного питания;

расследования и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;

анализа причин и условий возникновения и распространения болезней людей и животных, а также проведения мероприятий, направленных на их ликвидацию и профилактику.

Однако виды опасностей не равноценны по степени риска. Это обусловило распределение потенциальных опасностей токсичных веществ в следующем порядке:

опасности микробного происхождения;

опасности недостатка или избытка пищевых веществ;

опасности чужеродных веществ из внешней среды;

опасности природных компонентов пищевой продукции;

опасности генномодифицированных организмов;

опасности пищевых добавок;

опасности технологических добавок;

опасности биологически активных добавок;

опасности социальных токсикантов.

Приведенная последовательность по оценке степени безопасности пищевой продукции не является строгой. При появлении новых анных токсичности контаминантов и ксенобиотиков она может быть уточнена.