- •Пояснительная записка к учебному пособию по курсу «Социальная психология»

- •Раздел I. Методология социальной психологии как науки и учебной дисциплины.

- •Тема 1. Понятие, предмет, объект, задачи, категории и функции социальной психологии План:

- •Социальная психология как реальность: предмет и объект научного изучения

- •Задачи социальной психологии

- •Функции, категории и теоретические основы социальной психологии

- •1. Социальная психология как реальность: предмет и объект научного изучения

- •2. Задачи социальной психологии

- •3. Функции, категории и теоретические основы социальной психологии

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 2. Методы социально – психологического исследования и их классификация План:

- •2. Методики психодиагностики личности, находящейся в группе: социометрия, опрос, беседа, обобщение независимых характеристик, анализ результатов деятельности.

- •3. Тест, ролевая игра, психологический рисунок, коллаж.

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 3. История становления социальной психологии План:

- •История становления социальной психологии за рубежом.

- •История становления социальной психологии в России.

- •История становления социальной психологии за рубежом.

- •История становления социальной психологии в России.

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Раздел II. Социальная психология личности.

- •Тема 4. Проблема личности в социальной психологии План:

- •Индивид, личность и индивидуальность как предмет исследования в социальной психологии.

- •Специфика социально-психологической проблематики личности.

- •1. Индивид, личность и индивидуальность как предмет исследования в социальной психологии

- •Платонов Константин Константинович (7.06.1906 - 5.10.1984)

- •Специфика социально-психологической проблематики личности

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 5. Содержание, механизмы, стадии, институты социализации План:

- •1. Понятие социализации

- •2.Содержание процесса социализации

- •3. Стадии процесса социализации

- •4. Институты социализации

- •5. Факторы социализации личности

- •6. Механизмы и средства социализации

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 6. Социальная установка. Аттитюд План:

- •Понятие социальной установки. Аттитюд

- •Проблема социальной установки в психологии

- •3. Аттитюд: понятие, структура, функции

- •Аттитюды и реальное поведение

- •Иерархическая структура диспозиций личности

- •Изменение социальных установок

- •Психический настрой: различие понятий психический настрой и установка

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Раздел III. Общение и межличностное взаимодействие.

- •Тема 7. Межличностные отношения План:

- •Место и природа межличностных отношений.

- •Общение в системе межличностных и общественных отношений.

- •Закономерности межличностных отношений.

- •Место и природа межличностных отношений.

- •Общение в системе межличностных и общественных отношений.

- •Закономерности межличностных отношений

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 8. Общение как обмен информацией План:

- •Понятие, уровни общения

- •Структура и функции общения.

- •3. Виды общения.

- •Вербальная и невербальная коммуникация.

- •Особенности человеческой коммуникации.

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 9. Общение как взаимодействие. Транзактный анализ э. Берна План:

- •Интерактивная сторона общения. Природа и структура взаимодействий.

- •Транзактный анализ э.Берна.

- •Типы взаимодействий.

- •1. Интерактивная сторона общения. Природа и структура взаимодействий.

- •2. Транзактный анализ э.Берна.

- •3. Типы взаимодействий.

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 10. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) План:

- •Понятие социальной перцепции

- •Механизмы взаимопонимания в процессе общения

- •Психологическая характеристика направленности взгляда партнера в деловом общении

- •Психологическая характеристика жестов делового общения

- •Содержание и эффекты межличностного восприятия

- •4. Точность межличностной перцепции

- •5. Межличностная аттракция

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Раздел IV. Социальная психология групп.

- •Тема 11. «Понятие, классификация, уровни развития группы» План:

- •Группы: их виды, размеры, структура.

- •Общие качества группы. Уровни развитие группы.

- •Роль и факторы функционирования социальных групп.

- •1. Группы: их виды, размеры, структура

- •2. Общие качества группы. Уровни развития группы.

- •Роль и факторы функционирования социальных групп

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 12. Общие проблемы малой группы План:

- •Определение малой группы и ее границы.

- •Классификация малых групп

- •Основные направления исследования малых групп в социальной психологии.

- •Определение малой группы и ее границы

- •Классификация малых групп

- •3. Основные направления исследования малых групп в истории социальной психологии

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 13. Групповая динамика. Лидерство, руководство План:

- •Групповая динамика.

- •Лидерство.

- •Руководство.

- •1.Групповая динамика

- •2. Лидерство.

- •3. Руководство.

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 14. Стихийные группы и социальные движения. План:

- •1. Общая характеристика и типы стихийных групп.

- •2. Социальное движение. Специфика форм общения. Массовидные явления.

- •1.Общая характеристика и типы стихийных групп

- •2.Социальное движение. Специфика форм общения. Массовидные явления.

- •Понятие толпы. Механизм ее формирования и состав.

- •2. Классификация толпы

- •3. Психологические свойства толпы

- •4. Психологические особенности индивида в толпе

- •5. Поведение толпы

- •6. Лидер в толпе и механизмы управления толпой

- •7. Коммуникации в толпе

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тема 15. Проблема больших социальных групп в социальной психологии. План:

- •Понятие и общие признаки больших социальных групп.

- •Психология нации.

- •Традиции. Виды традиций.

- •1. Понятие и общие признаки больших социальных групп.

- •2. Психология нации.

- •3. Традиции.

- •Вопросы для самоконтроля.

- •Список литературы.

- •Тестовые задания по дисциплине «Социальная психология»

- •Что из перечисленного соответствует определению социальной психологии:

- •Назовите предмет социальной психологии по мнению г.М Андреевой:

- •Закономерности межличностных отношений – это ……

- •Что такое психологическая самозащита?

- •Определение «общения»:

- •Заполните таблицу: стадии социализации. 78 Стадии 78 Периоды 78

- •Тестовые задания по дисциплине 215 «Социальная психология» 215 Оглавление 224

Общение в системе межличностных и общественных отношений.

Оба ряда отношений человека - и общественные, и межличностные, раскрываются, реализуются именно в общении. Таким образом, корни общения заложены в самой материальной жизнедеятельности индивидов. Общение же и есть реализация всей системы отношений человека. В реальном общении даны не только межличностные отношения людей, т.е. выявляются не только их эмоциональные привязанности, но воплощаются и общественные, т.е. безличные по своей природе, отношения. Многообразные отношения человека не охватываются только межличностным контактом: положение человека за узкими рамками межличностных связей требует определенного построения системы его связей, а этот процесс может быть реализован тоже только в общении. Вне общения просто немыслимо человеческое общество. Общение выступает в нем как способ развития индивидов. Отсюда вытекает существование общения одновременно и как реальности общественных отношений, и как реальности межличностных отношений.

Каждый ряд отношений реализуется в специфических формах общения. Общение как реализация межличностных отношений является процессом, более изученным в социальной психологии, в то время как общение между группами исследуется в социологии.

Тип межличностных отношений не безразличен к тому, как будет построено общение, но оно существует в специфических формах, даже когда отношения крайне обострены. Это относится и к характеристике общения на макроуровне как реализации общественных отношений. И в этом случае, общаются ли между собой группы или индивиды как представители социальных групп, акт общения неизбежно должен состояться, вынужден состояться, даже если группы антагонистичны.

Закономерности межличностных отношений

Закономерности межличностных отношений – это объективно существующие, существенные связи явлений, возникающих в межличностном общении и накладывающих значительный отпечаток на его характер. Выделяют четыре вида.

1. Закономерность искажения смысла информации - объективная закономерность межличностных отношений. Эта закономерность действует тем сильнее, чем большее число людей использует какой-либо массив информации на входе и на выходе любого процесса.

2. Закономерность неадекватности - закономерность межличностных отношений, проявляющаяся в отображении человека человеком и неадекватности самооценки. Ни один человек не может постичь другого человека, а также самого себя с такой степенью достоверности, которая была бы достаточной для принятия серьезных решений относительно этого человека и относительно самого себя.

3. Закономерность неопределенности отклика- закономерность межличностных отношений, проявляющаяся в зависимости восприятия людьми внешних воздействий от различий в их личностных особенностях, конкретной ситуации, в которой происходит воздействие, особенностях передачи воздействия.

4. Психологическая самозащита - закономерность межличностных отношений, проявляющаяся в том, что человек придает очень большое значение собственной психологической безопасности и самозащите от посягательств на нее. Вместе с тем в отношениях с другими людьми человек часто пренебрегает их психологической безопасностью.

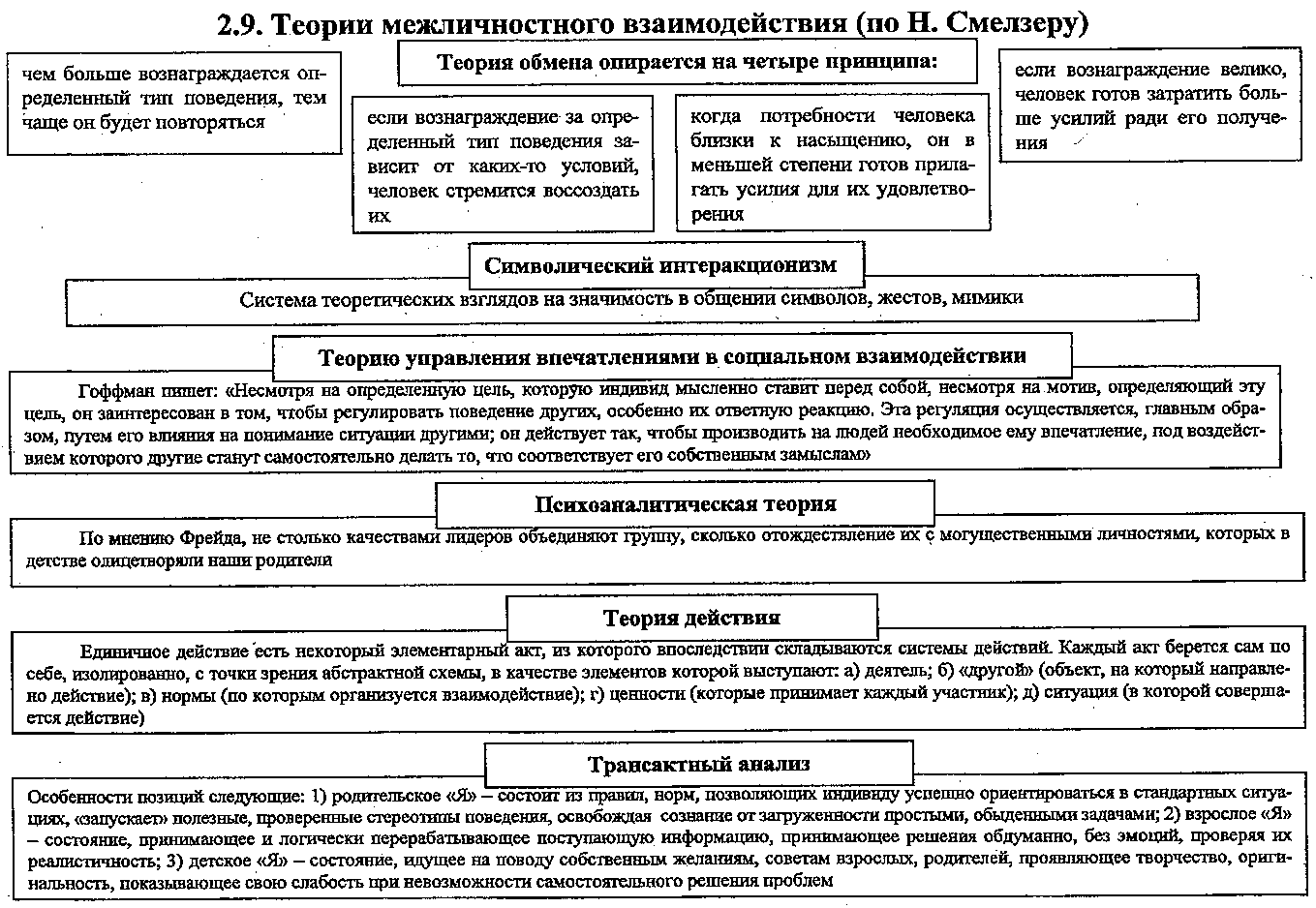

Таблица 19. Теории межличностного взаимодействия (по Н.Смелзеру)

Согласно теории обмена, каждый из нас стремится уравновесить вознаграждение и затраты, чтобы сделать наше взаимодействие устойчивым и приятным. Поведение человека в настоящий момент определяется тем, вознаграждались ли (и как именно) его поступки в прошлом.

Наиболее подробно интерактивная сторона общения исследовалась в рамках символического ннтеракционизма. Дж. Мид рассматривал поступки человека как социальное поведение, основанное на обмене информацией. Он считал, что люди реагируют не только на поступки других людей, но и на предшествующие им намерения. Мы «разгадываем» мысли других, анализируя их поступки и учитывая свой прошлый опыт в подобных ситуациях. Дж. Мид выделял два типа действий: 1) незначимый жест (автоматический рефлекс типа моргания); 2) значимый жест (связан с осмыслением поступков и намерений другого человека).

Э. Гоффман разработал теорию управления впечатлениями в социальном взаимодействии. Согласно этой теории, люди сами создают ситуации, чтобы выразить символические значения, с помощью которых они производят хорошее впечатление на других. Эту концепцию принято называть социальной драматургией. По мнению Гоффмана, социальные ситуации следует рассматривать как драматические спектакли а миниатюре: люди ведут себя подобно актерам на сцене, используя «декорации» и «окружающую обстановку» для создания определенного впечатления о себе у других.

Согласно психоаналитической теории, процесс взаимодействия людей воспроизводит их детский опыт. 3. Фрейд считал, что люди образуют социальные группы и остаются в них главным образом потому, что испытывают чувство преданности и покорности лидерам. Исследования показывают, что отсутствие определенных ожиданий способствует укреплению власти лидеров групп.

Теория действия или теория социального действия, в которой в различных вариантах предлагалось описание индивидуального акта действия. Все фиксировали некоторые компоненты взаимодействия: люди, их связь, воздействие друг на друга и, как следствие этого, их изменения. Задача всегда формулировалась как поиск доминирующих факторов мотивации действий во взаимодействии. Примером того, как реализовалась эта идея, может служить теория Т. Парсонса, в которой была предпринята попытка наметить общий категориальный аппарат для описания структуры социального действия. В основе социальной деятельности лежат межличностные взаимодействия, на которых строится человеческая деятельность в ее широком проявлении. Она - результат единичных действий,

Трансактный анализ - направление, предлагающее регулирование действий участников взаимодействия через урегулирование их позиций, а также учет характера ситуаций и стиля взаимодействия (Берн, 1988). Берн обратил внимание, что один и тот же человек во время разговора может вести себя по-разному: то как взрослый, то как ребенок, то копировать поведение своих родителей. Берн пришел к идее сложного строения личности, наличия в ее структуре трех составляющих, которые обуславливают характер общения между людьми. Каждый участник взаимодействия в принципе может занимать одну из трех позиций, которые условно можно обозначить как «Родитель», «Взрослый», «Ребенок». Эти позиции не связаны с соответствующей социальной ролью: это лишь чисто психологическое описание определенной стратегии во взаимодействии (позиция «Ребенка» может быть определена как позиция «Хочу!»; позиция Родителя, как «Надо!»; позиция «Взрослого» - объединение «Хочу» и «Надо»).