- •4. Флотационное уплотнение осадка. Технологические схемы напорной флотации.

- •5.Флотационные илоуплотнители, конструкция, принцип расчета.

- •6.Анаэробная стабилизация осадка: суть процесса и сооружения, которые используются для этого.

- •8.Двухъярусные отстойники. Предназначение, конструкция и расчет:

- •9.Осветлители-перегниватели. Предназначение, конструкция и расчет

- •10.Метантенки. Характеристика процессов сбраживания, режимы.

- •11.Метантенки. Предназначение, конструкция и теплотехнический расчет

- •12.Метантенки. Предназначение, конструкция и расчет

- •13.Газгольдеры. Предназначение, конструкция и расчет

- •14.Определение выхода газа при сбраживании осадка в метантенках

- •15.Двухступенчатая обработка осадка в метантенках(см.10-12)

- •16.Анаэробная стабилизация осадка: суть процессов и сооружений для этого(был)

- •17.Методы кондиционирования осадка

- •18.Реагентный метод кондиционирования осадка, реагенты и сооружения для этого

- •19.Механическое обезвоживание осадка. Вакуум-фильтрационные установки, конструкции и расчет

- •20.Механическое обезвоживание осадка: центрифугирование, устройство и подбор центрифуг

- •21.Механическое обезвоживание осадка: фильтр-прессование, устройство и подбор фильтр-прессов.

- •22.Вибрационное фильтрование

- •23.Средства снижения удельного сопротивления осадка

- •24.Механическое обезвоживание осадка. Методы предварительной обработки осадка перед обезвоживанием(было)

- •25.Схема установки вакуум-фильтра со вспомагательным оборудованием

- •26.Обезвоживание осадка св. Песковые площадки и бункера

- •27.Иловые площадки: предназначение, конструкции и расчет

- •28.Обезвоживание осадка в природных условиях. Иловые площадки на природной основе с дренажом

- •29.Иловые площадки на искусственной асфальтобетонной основе с дренажом

- •30.Иловые площадки каскадные с осаждением и поверхностным удалением иловой воды

- •31.Иловые площадки-уплотнители

- •32.Безреагентный метод кондиционирования осадка

- •33.Кондиционирование осадка промывка и уплотнение осадка)

30.Иловые площадки каскадные с осаждением и поверхностным удалением иловой воды

31.Иловые площадки-уплотнители

Иловые площадки каскадного типа с естественным основанием и поверхностным отводом воды через колодцы-монахи, установленные в торцах карт, являются иловыми площадками переходного типа. Стенки колодцев-монахов со стороны карт представляют собой дренажные стенки из двойной арматурной сетки с гравийной загрузкой крупностью 15-20 мм.

Иловые площадки с искусственным дренажом проектируются с целью получения чистого фильтрата и повышения скорости обезвоживания.

Фильтрование через горизонтальную дренажную систему может осуществляться фильтрующими панелями со специальными отверстиями или дренажными трубами.

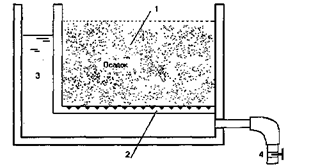

Фильтрующая площадка с горизонтальным дренажом (рис. 16.3) представляет собой мелкий прямоугольный резервуар с водонепроницаемыми стенками и ложным днищем из специальных панелей. Эти панели имеют клиновидные отверстия размером 1-4 мм. Границу ложного днища делают водонепроницаемой, а стыки между панелями и стенками заделывают.

Рис. 16.3. Схема фильтрующей иловой площадки: 1 – зона уплотнения; 2 – перегородка с клиновидными прорезями; 3 – камера контроля уровня фильтрата; 4 – выпускной клапан, регулирующий скорость фильтрации

На одной из стенок площадки предусмотрен выпускной клапан, связанный с пространством под ложным днищем. Контролируемая скорость дренажа обеспечивается введением слоя воды в систему до определенного уровня над ложным днищем. Затем медленно вводится осадок и при соответствующих условиях поддерживается на слое воды. После подачи требуемого количества осадка, первоначально введенная вода и иловая вода из осадка просачиваются через ложное дно. Скорость фильтрации поддерживается постоянной за счет постоянного напора перед выпускной задвижкой. Для успешного процесса обезвоживания необходимо, чтобы осадок и исходный водный слой не смешивались. Техника обезвоживания осадка на таких площадках предусматривает контролируемое образование слоя кека на поверхности раздела осадка и фильтрующей среды, прежде чем сколько-нибудь значительное количество мельчайших частиц попадет на эту поверхность или в отверстия ложного днища и окажется в фильтрате. Производительность фильтрующей площадки по сухому веществу обычно составляет от 2,4 до 4,8 кг/ м2 за одну загрузку.

Дренажная система традиционных фильтрующих иловых площадок с дренажными трубами обычно включает: – верхний слой песка высотой 15-25 см, с эффективным диаметром 0,3-1,2 мм и коэффициентом неоднородности менее 5; – слой гравия высотой 20-45 см, с размером зерен 0,3-2,3 см; – дренажные трубы, часто изготовляемые из керамики, минимальным диаметром 10 см, с открытыми торцами, расположенные на расстоянии 2-6 см друг от друга.

В последнее время стали использовать пластмассовые трубы, так как керамические быстро разрушаются при механизированной уборке осадка.

Осадок на фильтрующие карты подается либо в одной, либо в нескольких точках слоем 250-450 мм и остается на картах до высыхания. При благоприятных погодных условиях хорошо сброженный осадок высыхает в течение 2 недель, достигая влажности 60-70%

Для реконструкции существующих площадок может быть использована дренажная система, содержащая вертикальные фильтрующие элементы и трубы для отвода иловой воды. Такая дренажная система выполняется в виде распределенных по поверхности площадки секционных труб и общей, имеющих посадочные места с сетчатыми днищами, в которые установливаются вертикальные фильтрующие элементы.

Общая труба соединяется с трубой для отвода иловой воды.

В качестве фильтрующих элементов дренажных систем могут быть использованы фильтростеклопластиковые трубы. Такие фильтрующие трубы применяются для обустройства скважин. Конструкция горизонтальной дренажной системы состоит из фильтростеклопластиковой трубы. Вертикальный фильтрующий элемент изготавливают из аналогичной трубы, но большего диаметра, покрытой фильтрующим материалом. Он присоединяется к трубопроводам горизонтального дренажа с помощью стальных тройников и фланцевых соединений.

Визуальные наблюдения за работой дренажной системы при различных типах загрузки показали, что на границе осадок – дренажная загрузка образуется слой с высоким сопротивлением фильтрации.

Отмечено, что в начальный период удельные скорости фильтрования через систему вертикального дренажа выше, чем через горизонтальный, затем они выравниваются. На заключительной стадии подсушивания работает только горизонтальный дренаж. При повторном наливе осадка на уже подсохший слой скорость фильтрации значительно снижается.

Изучение состава и свойств осадков городских сточных вод, проводившееся И.С.Туровским, показало, что нагрузка на иловые площадки в значительной мере зависит от типа и водоотдачи осадка. Анализ данных эксплуатации ряда очистных станций показал, что имеется определенная связь между значениями удельного сопротивления осадка и работой иловых площадок. Так, на станции аэрации г. Калининграда (Московской обл.) при влажности сброженной смеси 94,8% и ее удельном сопротивлении 25800-1010 см/г нагрузка на 1 м2 иловых площадок составляла 0,35 м3 в год. Дренаж быстро кольматировался, и площадки работали лишь на испарение жидкости.

Кольматация основания происходит тем быстрее, чем хуже фильтруются осадки, что связано с большим содержанием в них мелкодисперсных и коллоидных частиц. Слой единовременного напуска осадка на иловые площадки может быть тем больше, чем меньше значение удельного сопротивления осадка. При больших значениях удельного сопротивления осадка основная влага удаляется путем испарения.

Усовершенствованные площадки интенсивного обезвоживания и сушки осадка. Для интенсификации процесса сушки осадка предлагается продувка его воздухом непосредственно на площадке.

Иловая площадка содержит водонепроницаемое днище, боковые стенки, дренирующую загрузку, перфорированные трубы, размещенные на днище, воздуховод и трубопроводы промывной и отфильтрованной воды. Продувку воздухом ведут до необходимой степени обезвоживания.

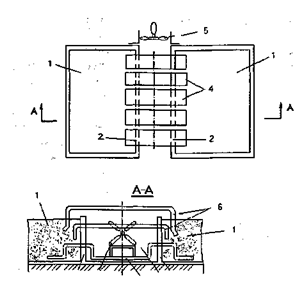

Использование эффекта капиллярного всасывания ускоряет процесс обезвоживания осадка на иловых площадках. Иловая площадка с использованием этого эффекта (рис. 16.4) работает следующим образом. При заполнении карт 1 осадком, благодаря силам капиллярного всасывания, вода из осадка впитывается через края листов 4, размещенных в коридоре 3, испаряясь в окружающую среду.

Стенки соседних карт установлены с образованием коридоров, в которых также размещены листы из капиллярно-пористого материала. Иловые площадки оборудованы воздуходувными машинами, соединенными с коридорами воздуховодами.

За рубежом иловые площадки довольно часто защищают от атмосферных осадков стеклянным покрытием. Такое покрытие может существенно улучшить работу площадок, особенно в условиях холодного и влажного климата. Опыт показал, что в некоторых случаях устройство покрытия позволяет на 33% снизить площадь, необходимую для сушки осадков.

Степень уменьшения требуемой площади и повышения нагрузки на иловые площадки в результате использования прозрачных или полупрозрачных покрытий зависит от местных условий, таких, как количество выпадающих осадков, температура, солнечная радиация.

Рис. 16.4. Иловая площадка с использованием эффекта капиллярного всасывания: 1 – иловые карты; 2 – ограждающие стенки; 3 – коридор; 4 – листы из капиллярно -пористого материала; 5 – воздуходувка; 6 – воздуховод

В нашей стране закрытые площадки, остекленные по типу оранжерей, рекомендуется применять в курортных районах для экономии площадей и снижения интенсивности запахов. Нагрузка по сброженному осадку из метантенков принимается 10 м3/(м2год).

Асфальтированные иловые площадки с центральным дренажом и подогревом применяются в Дунедине (США, штат Флорида). Эти площадки представляют интерес, вследствие использования на них системы подогрева. Тепловая энергия, получаемая при сжигании биогаза очистных сооружений, используется для нагрева воды, которая циркулирует в трубах, расположенных в заасфальтированной части площадок. Иловые площадки подогреваются, но не закрыты. Для кондиционирования осадков применяются полиэлектролиты. Время подсушки осадка в среднем составляет 5 суток и увеличивается до 12 суток в период дождей. Годовая нагрузка на иловые площадки по сухому веществу колеблется от 87,9 до 209,9 кг/(м2.год).

Кондиционирование осадка перед обезвоживанием осадков на иловых площадках существенно сокращает продолжительность процесса обезвоживания и улучшает показатели подсушенного осадка. Метод кондиционирования осадка органическими флокулянтами перед подачей его на иловые площадки в настоящее время широко применяется в ФРГ. Влажность сфлокулированного и необработанного флокулянтами сброженного осадков одной из станций после обезвоживания его на иловых площадках соответственно составляли: через 2 суток 76 и 87%, через 5 суток 73 и 86%, через 10 суток 72 и 83%, через 15 суток 71 и 80%, через 20-25 суток примерно 70-77%). При нормальных атмосферных условиях (ФРГ) кондиционированный осадок подсушивается на иловых площадках через 3-4 недели до влажности примерно 75%> и его можно убирать без затруднения механизмами. Благодаря коагуляции коллоидов и мельчайших частиц уменьшается явление заиливания дренажа. Обезвоженный осадок имеет “проницаемую гидрофобную структуру” и даже при дожде не впитывает воду, влажность его не увеличивается.

Исследования применения отечественных флокулянтов для интенсификации работы иловых площадок проводились на сброженной смеси осадков и аэробно-стабилизированном активном иле на лабораторных моделях и в опытно-промышленных условиях на иловой площадке размером 600 м2, оборудованной системами вертикального и горизонтального дренажей из стеклопластиковых фильтров. Лучшие результаты были получены при использовании флокулянта марок КНФ и К-100. При этом влажность осадка 78-81% достигнута примерно в два раза быстрее, чем при подсушивании осадка, необработанного флокулянтами. Удельная производительность площадки при обезвоживании осадка, обработанного флокулянтами, составляла 4,5-6 м3/(м2-год). Дренажная загрузка состояла из слоя песка 50-150 мм с размерами фракций 1-3 мм и 3 слоев щебня с размерами фракций сверху вниз 5-3 мм, 10-5 мм, 15-10 мм. Исследования показали, что нагрузка на иловые площадки при подсушивании стабилизированного активного ила и сброженного осадка для условий средней полосы России соответственно 4,5 и 5 м3/(м2-год).

Для интенсификации работы иловых площадок кроме обработки флокулянтами можно проводить предварительную промывку труднофильт-рующихся осадков очищенной сточной жидкостью, коагуляцию осадков химическими реагентами, а также замораживание и последующее оттаивание осадков. Все эти виды обработки снижают удельное сопротивление фильтрации осадка. Предварительная промывка осадка позволяет увеличить нагрузку на иловые площадки на 70%, а использование химических реагентов или присадочных материалов при подсушивании осадков способствует увеличению нагрузки на иловые площадки в 2-3 раза. Удельное сопротивление аэробно стабилизированных осадков существенно ниже, чем у сброженных. В иловых площадках на искусственном основании с дренажом и поверхностным отводом воды при среднегодовой температуре воздуха 3-6°С и среднегодовом количестве атмосферных осадков до 500 мм после аэробных стабилизаторов по данным ФГУП НИИ ВОДГЕО нагрузка составляет 3-5 м3/(м2год) при влажности поступающего осадка 96,5-97%. В этом случае площадь дренажа составляет 8-10% от площади площадки. Размер карты принимают из расчета заполнения ее на рабочую глубину 1-2 м в течение не более 3 суток. Дополнительного повышения производительности иловой площадки можно достигнуть, подвергнув аэробно стабилизированный осадок сточных вод обработке нитратом аммония, в количестве 100-150 мг/л. В аэробно стабилизированный осадок (на выходе из аэробного стабилизатора) вводят нитрат аммония и подают на иловую площадку. В заполненной иловой площадке происходит биологический процесс де-нитрификации нитратного соединения, т.е. нитрата аммония, введенного в осадок. Процесс самопроизвольно осуществляется денитрифицирующими бактериями, входящими в состав бактериальной флоры осадка, и сопровождается интенсивным газовыделением азота, обеспечивающим флотирование и сгущение частиц осадка. Объем осадка уменьшается в 5-6 раз, концентрация его составляет примерно 50 г/л. Под уплотненным слоем осадка находится иловая вода, содержащая 6-10 мг/л взвешенных веществ. После завершения процесса уплотнения осадка (4-7 ч) открывают дренаж и выпускают иловую воду. Сгущенный осадок опускается на дно и быстро подсушивается, т.к. имеет хорошую структуру за счет наличия большого числа пор, образуемых пузырьками газа. Один цикл работы площадки от момента загрузки до выгрузки сухого осадка составляет не более 1 месяца. Нагрузка достигает 8-10 м3/м2 в год при глубине площадки 1,0-1,5 м.

Принципы расчета иловых площадок. Метод расчета иловых площадок был разработан в двадцатые годы Имгоффом и практически без изменений просуществовал до наших дней. В основу расчета положена нагрузка Kf> м3/(м2год), устанавливающая допустимый объем осадков, размещаемых на единице поверхности иловой площадки в год.

Полная площадь иловых площадок должна быть увеличена на 20-40% для устройства ограждающих валиков и подъездных дорог.

В период отрицательных температур подаваемый осадок намора живается. Для зимнего намораживания отводится 80% площади иловых площадок, а 20% предназначены для размещения осадка в период таяния ранее намороженного.

Проведенные в последнее время исследования работы иловых площадок показали, что процесс обезвоживания необходимо рассматривать как сложный, состоящий из нескольких элементарных процессов.

Скорость удаления влаги в результате сушки, по данным исследований, зависит от скорости ветра и дефицита влажности в воздухе над площадками. Стадия фильтрации обусловлена свойствами осадка и особенностями дренажной системы, а скорость декантации – способностью осадка к уплотнению.

Интенсификация работы иловых площадок. Увеличение производительности площадок возможно за счет проведения следующих мероприятий: – уплотнения осадка, подаваемого на площадки; – обеспечения механического ворошения и удаления высушенного осадка с площадки; – кондиционирования осадка перед подачей его на площадку; – продувки осадка воздухом непосредственно на площадке; – устройства над площадкой полупрозрачного покрытия или общего покрытия тепличного типа с соответствующими системами вентиляции; – использования вакуумных систем для ускорения фильтрации; – устройства систем подогрева осадка непосредственно на иловых площадках.

Процесс ворошения существенно ускоряет естественную сушку осадка на иловых площадках. Скорость ветра над поверхностью осадка, заросшего растительностью, практически равна нулю, дефицит упругости водяного пара характеризуется понижением от верхнего яруса листьев к нижнему ярусу фактически до нуля, следовательно, скорость испарения воды из осадка, густо заросшего растительностью, равна нулю. Образование на поверхности осадка корки из пересушенного осадка уменьшает скорость сушки в 4 раза.

При ворошении удаляется растительный покров и разрушается поверхностная корка, что способствует ускоренному подсыханию осадка в теплое сухое время и более глубокому промораживанию в зимнее.

Свойства обрабатываемого осадка, особенно способность к уплотнению и удельное сопротивление фильтрации, влияют на выбор конструкции иловой площадки: при г < 1000-10ю см/г применяют площадки с трубчатым дренажом на искусственном песчано-гравийном основании, при г = (1000 - 4000) 1010см/г применяют площадки на естественном основании с дренажом, при г > 4000 -1010 см/г – с отстаиванием и поверхностным удалением воды.

Обезвоживание сброженного осадка, имеющего удельное сопротивление фильтрации порядка 4000 -1010 см/г, на картах с горизонтальным дренажом имеет низкую эффективность. Скорости фильтрации не превышают 0,48 кг/(м сут), что в 1,5 раза меньше скорости испарения с дефицитом влажности 6 мбар. Дренаж площадки быстро кольматируется и перестает пропускать фильтрат. Количество воды, выделяемой в процессе фильтрации через дренаж, незначительно. Удельное сопротивление фильтрации аэробно стабилизированного активного ила в 20-100 раз меньше удельного сопротивления фильтрации сброженного осадка, поэтому для обезвоживания аэробно стабилизированного активного ила рационально использовать площадки с дренажом.

Выбор оптимальной технологии обезвоживания осадка может существенно повысить производительность иловых площадок. Режим напуска, прежде всего высота и кратность налива, зависят от вида осадка, его концентрации, особенностей подготовки и времени года. При подаче на площадку стабилизированного активного ила с начальной влажностью до 98%, высота налива должна составлять 0,8-1 м. В этом случае значительный объем дренажной воды отводится через систему вертикального дренажа.

Для сброженных осадков наиболее эффективным методом обезвоживания на иловых площадках является технология раздельного уплотнения, сушки и намораживания. С увеличением глубины уплотняемого слоя осадка скорость уплотнения растет и снижается вероятность расслоения осадка. Уплотнение осадка рекомендуется проводить при высоте налива не менее 2,5 м, а сушку и намораживание – слоями не более 0,3 м.

Иловые пруды. В развивающихся странах широкое распространение получили иловые пруды (лагуны), выполняемые в виде канав или путем обвалования дамбами естественных углублений либо оврагов. Стоимость устройства иловых прудов меньше, чем иловых площадок, прежде всего за счет использования естественных выемок и простоты конструкции. Необходимым условием во всех случаях является залегание грунтовых вод ниже иловых прудов. После заполнения лагуны засыпаются слоем местного грунта толщиной до 40 см. Осадки перегнивают в течение нескольких лет, после чего используются в качестве удобрения.

Применяются многоступенчатые иловые пруды, в которых производится перепуск жидкого осадка и воды в последующие карты, а в предыдущих картах осуществляется подсушивание и разгрузка. В Даугавпилсе (Латвия) были построены иловые пруды площадью 12,0 га периодического действия с фильтрацией иловой воды в грунт.

Разработана конструкция иловых прудов глубиной 6 м с экранированием днища и откосов полимерной пленкой. В таких прудах борозды (канавы) послойно заполняются осадком, а наверху насыпается слой грунта толщиной 0,7 м. Спустя год или два на этом месте высаживаются деревья лесозащитного или лесопаркового назначения.

Лагуны рекомендуется использовать для обработки хорошо сброженного осадка, в противном случае может ухудшиться санитарно-гигиеническое состояние окружающей среды и нанесен значительный ущерб землепользованию.