- •Часть I. История Введение: Предмет философии науки 9

- •Глава I. Философия науки как прикладная логика: Логический позитивизм 14

- •Глава II. Фапьсификационизм: От анализа структуры к анализу развития знания 44

- •Предисловие

- •Часть I. История Введение: предмет философии науки

- •Глава I. Философия науки как прикладная логика: логический позитивизм

- •I. 1. Логико-философские предпосылки концепции

- •I. 2. Некоторые гносеологические предпосылки

- •1. Всякое знание есть знание о том, что дано человеку в чувственном восприятии.

- •2. То, что дано нам в чувственном восприятии, мы можем знать с абсолютной достоверностью.

- •3. Все функции знания сводятся к описанию.

- •I. 3. Модель науки и научного прогресса

- •I.4. Эмпирический базис

- •I. 5. Критерии демаркации

- •I. 6. Принцип верифицируемости

- •I. 7. Эмпирическая редукция

- •I. 8. Логический позитивизм и философия науки

- •Глава II. Фальсификационизм: от анализа структуры к анализу развития знания

- •II. 1. Философские и логические

- •II. 2. Критерии демаркации

- •II. 3. Фальсифицируемость и фальсификация

- •II. 4. Реабилитация философии

- •II. 5. Природа научного знания

- •Б) Инструментализм.

- •В) Гипотетизм.

- •II. 6. Теоретическое знание

- •II. 7. Метод науки

- •II. 8. Содержание и правдоподобие теорий

- •II. 9. Условия роста знания

- •II. 10. Модель развития науки

- •II. 11. Карл поппер и логический позитивизм

- •Глава III. Разрыв с кумулятивизмом: томас кун

- •III. 1. Парадигма и научное сообщество

- •III. 2. "нормальная" наука

- •III. 3. Научная революция

- •(М: Это и есть борьба ценностей-целей, лежащих в основе матриц сознания, а из них уже выстраиваются ценности-средства и весь инструментарий)

- •III. 4. Антикумулятивизм в понимании

- •Глава IV. Эпистемологический анархизм пола фейерабенда

- •IV. 1. В русле попперианства

- •III. 2. На пути к анархизму

- •III. 3. Пример из истории: галилей

- •III. 4. Наука или миф?

- •III. 5. Кризис аналитической философии

- •Часть II. Некоторые проблемы философии науки

- •Глава I. Идеализация и гипотеза

- •1.1. Абстрагирование и идеализация

- •I. 2. Способы формирования

- •I. 3. Идеализация на теоретическом уровне

- •1.4. Гипотеза. Виды гипотез

- •1.5. Гипотетико-дедуктивный метод

- •I. 6. Подтверждение и опровержение гипотез

- •Глава II. Эмпирические методы научного познания

- •II. 1. Наблюдение

- •II. 2. Измерение

- •II.З. Эксперимент

- •Глава III. Понятие научного факта

- •III. I. "одномерное" понимание факта.

- •III. 2. Пример из истории науки

- •III. 3. Структура научного факта

- •III. 4. Взаимоотношение теории с фактами

- •Глава IV. Виды научного объяснения

- •IV. 1. Дедуктивно-номологическое

- •IV. 2. "рациональное?' объяснение

- •IV. 3. Интенциональное объяснение. Практический силлогизм

- •Глава V. Семантическая концепция понимания

- •V. 1. Традиционное истолкование

- •V.2. Понимание как интерпретация

- •V. 3. Основа понимания

- •V. 4. Взаимопонимание

- •Глава VI. О понимании человеческой деятельности

- •VI.1. Деятельность

- •VI. 2. Субъективный смысл деятельности

- •VI. 3. Объективный смысл деятельности

- •VI. 4. Социальный смысл деятельности

- •Глава VII. Понятие истины в философии науки XX века

- •VII. 1. Современный отказ от понятия истины

- •VII. 2. Истинностные оценки знания и истории познания

- •VII. 3. Понятие истины для общественных

- •Глава VIII. Научная рациональность и истина

- •VIII. 1. Рациональность как соответствие

- •VIII. 2. Рациональность как "целесообразность"

- •VIII. 3. Научная рациональность и цель науки

- •VIII. 4. Понятие научной рациональности

- •VIII. 5. Следствия нашего определения рациональности

- •VIII. 6. Заключение

- •Глава IX. Основы дифференциации наук

- •IX.1. Онтологическое основание: разнообразие форм движения и видов ма терии

- •IX. 2. Гносеологическое основание: неизбежность абстракций

- •IX. 3. Методологическое основание: специфичность методов

- •IX. 4. Социальное основание: общественное разделение труда

- •IX. 5. Смысл и судьбы единства науки

- •Заключение

VI. 3. Объективный смысл деятельности

Выше мы говорили об индивидуальном смысле деятельности и о ее понимании как приписывании внешней физической активности субъективного смысла — интенции, мотива. Человеческая деятельность представляет собой двусторонний процесс: интенцию плюс физическую активность субъекта. Внутренняя ее сторона — интенция, мотив — принадлежит индивидуальному смысловому контексту, духовному миру субъекта. Но ее внешняя сторона — физическая активность — принадлежит объективному миру вещей и процессов и выступает как одна из сил природы. И в качестве таковой физическая активность индивида, воздействуя на внешний мир, приводит в движение некоторую причинно-следственную цепочку. Например, как вы зажигаете свет? Нажимаете на кнопку выключателя и ... этим исчерпывается все ваше вмешательство. Далее, уже независимо от вас, идет естественный процесс: замыкается цепь, в цепи начинает проходить электрический ток, волосок лампочки накаляется. — Все это называется действием "включение света", хотя ваше участие заключается лишь в том, чтобы дать первый толчок естественному процессу. Физическая активность субъекта оказывается причиной, началом цепочки причинно-следственных связей. И это следует учитывать, когда мы говорим о понимании деятельности.

Мы уже отмечали, что внешний наблюдатель, старающийся понять деятельность извне, увидит лишь ее внешнюю сторону — наблюдаемую физическую активность. Теперь мы можем добавить, что он увидит и физические следствия этой активности, т.е. некоторую причинно-следственную цепочку: физическая активность А следствие В следствие С и т.д., в которой каждое предыдущее событие является причиной последующего. Какова была цель субъекта, осуществившего действие А1 Хотел ли он произвести В1 Или думал о С? Допустим, в комнате душно, и вы открываете окно. Врывается свежий воздух, температура в комнате понижается. Можно сказать, что вы проветрили комнату. — Это будет верно. Но в то же время сидевший недалеко от окна человек простудился и заболел. Он интерпретирует ваше действие как — увы! — успешную попытку причинить вред его здоровью. И как ни странно это может показаться на первый взгляд, такая интерпретация тоже верна!

204

Мы имеем причинно-следственную цепочку: А В С Д Е, т. е.

…открывается окно

врывается свежий воздух

температура в комнате понижается

сидящий у окна человек простуживается

и заболевает.

Ваша интенция при открывании окна охватывала лишь следствия В и С. Осуществить С — вот было ваше намерение. Но Д, и Е являются объективными следствиями вашего действия, поэтому внешний наблюдатель имеет право приписать вашему действию интенцию совершить Е. — Это приводит к мысли о том, что понимание деятельности вовсе не сводится к угадыванию интенции субъекта. Мы понимаем деятельность, а не внутренний мир действующего индивида. Для субъекта его собственная деятельность является чем-то внешним, к чему он относится так же, как и всякий внешний наблюдатель. И в этом смысле действующий субъект по отношению к своей собственной деятельности выступает как любой другой интерпретатор. Он, конечно, понимает свою деятельность определенным образом, т.е. приписывает некоторый смысл своей физической активности, но его понимание не является единственным. Внешний наблюдатель может понять его деятельность гораздо полнее и глубже. Здесь напрашивается аналогия с пониманием текста. Текст отрывается от создавшего его автора и существует самостоятельно. В процессе понимания каждый читатель интерпретирует текст по-своему, и автор — лишь один из интерпретаторов. Конечно, у автора имеется интерпретация созданного им текста, но она не более правомерна, чем другие интерпретации.

Почему мы ограничиваемся рассмотрением лишь одной причинно-следственной цепочки, порождаемой действием субъекта? В общем случае таких цепочек может быть несколько, по числу непосредственных следствий, порождаемых действием. Вы сделали шаг — и это приблизило вас к цели, но одновременно нога ваша раздавила бабочку, которая теперь уже не опылит каких-то цветов; вы соорудили плотину на реке — это позволяет оросить окрестные поля, но выше по реке какие-то луга превращаются в болота, а рыба не может подняться к местам нерестилищ и т.д. В контексте всех его следствий человеческое действие можно представить следующим образом:

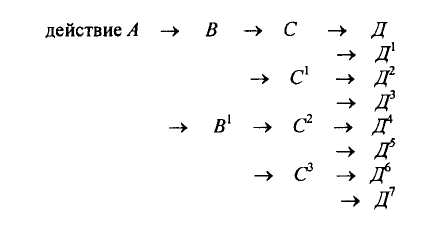

— Действие А порождает два следствия В и В1 которые, в свою очередь, также порождают по два следствия С, С1 и С2, и С3 т.д. Для простоты мы ограничились лишь двумя следствиями в каждом случае, но их, конечно, может быть и больше. Вот такую картину увидел бы сторонний наблюдатель, старающийся понять действие А. Какую интенцию он может приписать субъекту? — Вообще говоря, любую: желание осуществить А В С1 Д3 или А В1 С2 Д4, или иную причинно-следственную цепочку. Поэтому совокупность всех причинно-следственных цепочек, приводимых в движение действием А, мы можем назвать "объективным смыслом" этого действия.

205

Это понятие может показаться несколько странным, даже внутренне противоречивым. Ведь под смыслом мы обычно имеем в виду интенцию, мотив, цель, т.е. нечто внутреннее, субъективное. Как же можно говорить об "объективном" смысле? Но здесь нет противоречия. Действительно, для самого действующего субъекта смыслом его деятельности является только его субъективный мотив, его собственная интенция. Каждый внешний наблюдатель припишет этой деятельности какой-то мотив, не обязательно тот, который имеет в виду действующий субъект. Но чем являются все эти субъективные мотивы? — Стремлением осуществить какую-то часть, отрезок объективно существующей сети причинно-следственных взаимодействий. (В данном случае мы отвлекаемся от того обстоятельства, что как действующий субъект, так и внешний интерпретатор могут приписать действию ошибочный мотив, т.е. желание привести в действие такую причинно-следственную цепочку, которая не входит в сеть объективных связей, порождаемых данным действием). Пусть в целом она не выступает в качестве мотива ни у одного отдельного субъекта. Но все ее отрезки являются "возможными" интенциями, т.е. тем возможным смыслом, который мог бы приписать своей деятельности субъект или внешний интерпретатор, а вся сеть в целом могла бы быть интенцией существа, способного предвидеть все последствия своих действий. Поэтому ее и можно считать объективным смыслом действия.

Реально в процессе понимания мы всегда приписываем своим собственным действиям и деятельности других людей лишь часть их объективного смысла. Чем большую часть этого объективного смысла мы сумеем уловить, тем полнее и глубже мы поймем деятельность. Таким образом, в процессе понимания человеческой деятельности мы движемся в двух измерениях: с одной стороны, мы все глубже можем проникать в субъективные интенции действующего индивида и благодаря этому все глубже и полнее понимать субъективную сторону деятельности; с другой стороны, мы можем все полнее охватывать объективный смысл деятельности, обнаруживая все новые и новые далекие следствия.

Однако есть еще одно измерение.

206