- •I международная (ivВсероссийская)

- •Канал плавного регулирования

- •Четное число каналов дискретного регулирования

- •Задание

- •Определение допустимого промежутка времени при внезапном понижении напряжения, подводимого к асинхронному двигателю

- •Расчёт допустимого времени провала напряжения для некоторых моделей двигателей

- •Реализация СпособА управления двухкатушечнЫм электромагнитнЫм приводом ударного действия л.А. Нейман

- •Обоснование конструкции линейного электромагнитного вибропривода л.А. Нейман, о.В. Рогова

- •Разработка интеллектуального igbt-модуля для матричного преобразователя частоты а.Б Дарьенков, и.А. Варыгин, д.А. Корнев, и.Ф. Трапезников

- •Автономный мобильный источникэлектропитания д. М. Андреев, к. Ш. Вахитов

- •Обоснование применения частотно-регулируемых электроприводов в системе доставки потребителю холодной и горячей воды1 ю.И.Мамлеева, о.И.Петухова

- •Математическая модель непрерывной подгруппы клетей широкополосного стана горячей прокатки а.Н.Гостев

- •К вопросу о расчете потерь от высших гармоник в синхронных двигателях с массивным ротором д.Е. Ярулин (маэ02-12-01), в.М. Сапельников

- •Анализ гармонического состава напряжения питающей сети высоковольтного частотно регулируемого синхронного электродвигателя в.И. Бабакин

- •Исследование гармонического состава напряженИяпри пуске элктродвигателя частотно-регулируемой компрессорной установки в.И. Бабакин

- •Построение цифроуправляемых функциональных преобразователей для систем автоматизированных электроприводов в.М. Сапельников, м.И. Хакимьянов

- •Повышение надежности частотно-регулируемого электропривода ответственных механизмов2 в.Н. Медведев

- •Определение скорости изменения частоты вращения частотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов нпс в.А. Шабанов, о.В. Бондаренко

- •Оптимизация режима работы синхронного двигателя магистрального насоса нпс при частотном регулировании о.В. Бондаренко, в.А. Шабанов

- •Моделирование синхронного двигателя с массивным ротором в пакете matlabsimulink о.В. Бондаренко, в.А. Шабанов

- •Методика определения минимально необходимого числа и мест установкичастотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов в.А. Шабанов, о.В. Бондаренко

- •Повышение устойчивости двухскоростного частотно-регулируемого электропривода при нарушениях электроснабжения3 р.Р.Храмшин, т.Р.Храмшин, а.Р.Губайдуллин

- •Задачи и проблемы оптимизации чрэп мн Шабанов в.А., Шарипова с.Ф.

- •Основные результаты нир, выполненных в угнту в рамках комплексного проекта по созданию вчрп Шабанов в.А., Бондаренко о.В., Павлова з.Х., Хакимьянов м.И., Шарипова с.Ф.

- •Исследование кпд мн при чрэп одного из насосов технологического участка в.А. Шабанов, а.А. Ахметгареев (маэ02-11-01)

- •Дифференциальная защита электродвигателя в высоковольтном частотно-регулируемом электроприводе в.А. Шабанов, ю.С. Галяутдинов (маэ-11)

- •Моделирование процесса пуска электропривода аво газа в режиме противключения Ивашкин о. (маэ-12), Пашкин в.В., Шабанов в.А.

- •Оценка эффективности оптимизации положений устройств встречного регулирования напряжения на примере электри-ческих сетей филиала оао «мрск сибири» - «кузбассэнерго – рэс» ф.С. Непша

- •Направления стабилизации уровня напряжения на шинахтяговых подстанций постоянного тока с помощью накопителя электроэнегрии в. Л. Незевак, ю. В. Плотников, а. П. Шатохин

- •Автоматический ввод резерва на предприятиях с крупными синхронными электродвигателями в.А. Шабанов, р.З. Юсупов

- •Ускорение действия автоматического повторного включения на нпс при нарушениях в систеМе электроснабжения в.Ю. Алексеев, с.Е. Клименко, в.А. Шабанов, р.З. Юсупов

- •О перспективных разработках элегазового электрооборудования в.П. Лопатин, д.О. Осипов

- •Повышение энергосбережения и надежности компрессорных установок производства углеводородных газов Хайруллин и.Х., Вавилов в.Е., Дуракова в.С., Охотников м.В

- •Разработка методики обслуживания комплектных трансформаторных подстанций на нефтедобывающих предприятиях а.Б. Петроченков

- •В.К. Гладков

- •Анализ современных конструкций намагничивающих установок и.Х. Хайруллин, р.Д. Каримов, в.Е. Вавилов, а.С. Горбунов, д.В. Гусаков

- •Средства снижения гидравлических ударов и предотвращения несанкционированного закрытия запорно-регулирующей арматуры сетевого насоса д. Ю. Пашали, э. Т. Намазова

- •О подходах к оценке текущего состояния электротехнического оборудования нефтедобывающих предприятий а.Б. Петроченков

- •Система индукционного скважинного электронагрева с.Г. Конесев, э.Ю. Кондратьев, с.И. Ризванова

- •Генераторы импульсов напряжения для эектрообработки нефтяных эмульсий с.Г. Конесев, р.Т. Хазиева, р.В. Кириллов

- •Турбодетандер – эффективнаяресурсосберегающая и природоохранная технология г.Р. Халилова, г.Ф. Мухаррямова

- •Регулирование реологическими свойствами вязких текучих сред с.Г. Конесев, п.А. Хлюпин, к.И. Муслимов, э.Ю.Кондратьев

- •Обоснование внедрения систем технического состояния силового маслонаполненного оборудования л.А.Маслов, а.А.Николаев,а.А.Сарлыбаев

- •Выбор схемы виу для работы в резонансном режиме с.Г. Конесев, а.В. Мухаметшин, р.В. Кириллов

- •Формирование оценок фактического состояния высоковольтного электротехнического оборудования в условиях неопределенности д.К. Елтышев

- •Тепловизионное обследование как средство повышения энергоресурсосбережения объектов и.М. Косотуров, а.В. Ромодин

- •Расчет основных решающих блоков на оу в.М. Сапельников, а.В. Пермяков, э.В. Выдрина

- •О бально-Рейтинговой системе в преподавании теоретических основ электротехники с.В. Чигвинцев

- •Режимы работа системы автоматического регулирования толщины полосы широкополосного стана 2000 оао «ммк» в.Р.Храмшин, с.А.Петряков, р.А.Леднов

- •Автоматизация индивидуального теплового пункта корпуса этф а.Н.Лыков, а.М.Костыгов , с.А.Пырков, д.А.Власов

- •Проектирование беспроводных датчиков для систем управления промышленными электроприводами ф.Ф. Хусаинов (маэ02-12-01), м.И. Хакимьянов

- •Оптический сенсор параметров движения вала электродвигателя с.В. Чигвинцев, д. А. Альтеджани (маэ02-11-01)

- •Оптико-электронный Индуктивно-резистивный измерительный преобразователь перемещения и.С. Чигвинцев

- •Анализ структуры потребления электроэнергии нефтегазодобывающими предприятиями м.И. Хакимьянов, и.Н. Шафиков (аспирант), и. М. Зарипов (маэ02-12-01)

- •Опыт проведения энергетического обследования Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета а.В. Ромодин, а.В. Кухарчук, д.Ю. Лейзгольд,и.С. Калинин, в.А. Кузьминов

- •Задачи исследования расхода электроэнергии при переключениях насосных агрегатов при изменении режимов перекачки а.Д. Мухамадиева (маэ02-12), з.Х.Павлова

- •Содержание

- •4 50062, Рб, г.Уфа, ул. Космонавтов, 1.

Регулирование реологическими свойствами вязких текучих сред с.Г. Конесев, п.А. Хлюпин, к.И. Муслимов, э.Ю.Кондратьев

(Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет, г. Уфа)

Тепловое воздействие на вязкие текучие среды с целью регулирования их реологическими свойствами реализуется в технике различными способами. Например, способтеплового воздействия на вязкие текучие среды, реализуемое пламенными газовыми печами, тепловое поле при котором формируется посредством энергии сжигаемого углеводородного топлива, а передача тепла осуществляется излучением и конвекцией [1]. Однако в данном случае реализуется локальный нагрев, что не всегда допустимо при транспортировке текучих сред, например, в технологических трубопроводах цехов. Установки, реализующие данный способ, имеют высокую взрыво, пожаро и промышленную опасность, оказывают негативное экологическое воздействие на окружающую среду и человека. Кроме того, использование данного способа ограничено для нагрева нефтяных эмульсий с содержанием серы более 1% из-за образования сернистой кислоты и, как следствие, возможного нарушения целостности трубопровода [2].

Вышеуказанные недостатки частично устранены в способе обеспечения реологических свойств вязких и высоковязких текучих сред, основанном на индукционном нагреве металлического теплообменника.Тепловое поле теплообменника формируется индуктором, посредством преобразования энергии переменного магнитного поля. Тепло передается текучей среде от нагретой стенки трубы конвекцией. Данный способ реализуется в скоростныхподогревателях нефти (СПН)[3].Несмотря на то, что в данном способе и устройстве его реализующем устранено негативное экологическое воздействие на окружающую среду, и значительно снижены взрыво и пожароопасность, недостатком данного способа теплового воздействия является высокая промышленная опасность. Из-за большого количества объектов участвующих в передачи тепла текучей жидкости (реализована двухконтурная схема), снижен коэффициент теплопередачи. К недостаткам СПН также можно отнести малый диапазон регулирования величиной теплового потока и невысокий коэффициентмощности устройства.

Повышения промышленной безопасности теплового воздействия на вязкие текучие среды, снижения уровня взрыво и пожароопасности процесса регулирования их реологических свойств, повышения коэффициента теплопередачи, повышения управляемости тепловым потоком, при сохранении высоких значений коэффициента мощности устройства, можно добиться способом, при котором осуществляют индукционный нагрев металлического теплообменника, тепловое поле в котором формируют индуктором посредством преобразования энергии переменного магнитного поля, в качестве металлического теплообменника используют технологические трубопроводы, либо встроенные последовательно с технологическими трубопроводами змеевики, причем ограничивают максимальную температуру в металлическом теплообменнике меньше температуры Кюри материала металлического теплообменника, увеличивают площадь воздействия теплового потока на текучие среды путем увеличения площади металлического теплообменника, охваченной магнитным полем, создаваемым индуктором, а регулировку частоты магнитного поля осуществляют в пределах от 50 до 30000 Гц.

На рисунке 1 представлено предлагаемое устройство, которое реализует способ обеспечения реологических свойств вязких и высоковязких текучих сред. Устройство состоит из технологического трубопровода 1, с теплоизоляцией 2, индукционного электронагревателя, включающего в себя индуктор 3 и систему управления 4. В качестве металлического теплообменника используются технологический трубопровод 1, либо встроенный последовательно с технологическим трубопроводом змеевик. Процесс передачи тепла текучей среде осуществляется без промежуточного теплоносителя от нагреваемой стенки трубопровода. Индуктор 3 индукционного нагревателя расположен на поверхности металлического теплообменника 1, таким образом, что тепло равномерно передается текучей среде по всему сечению трубопровода 1, система управления 4 представляет собой автономный инвертор тока, обеспечивающий частоту тока в индукторе 3 в пределах от 50 до 30000 Гц.

Рисунок 1 – Варианты исполнения индуктора на объектах нагрева

Устройство работает следующим образом:от системы управления 4 подается питание на индуктор 3 и под воздействием вихревых токов, возникающих в теле металлического теплообменника 1, происходит его разогрев и тепло передается непосредственно разогреваемой текучей среде.

В случае превышения заданных значений температуры нагреваемого продукта происходит автоматическое снижение мощности или отключение системы управления 4 индуктора 3. Датчики контроля температуры жидкости на входе и выходе системы нагрева, входящие в систему управления, на рисунке не показаны.

Авторами запатентована и внедрена в производство установка индукционного нагрева трубопровода, в основе которой лежит описанный выше способ воздействия на реологические свойства вязкой жидкости.

Данная установка индукционного нагрева трубопроводов состоит из устройства преобразованияи управления выполненного на основе автономного инвертора тока с квазирезонансной коммутацией и нагревательного элемента представляющего собой многожильный медный проводник в термостойкой изоляции. Нагревательный элемент расположен вдоль оси трубопровода, либо под углом к этой оси, одним витком, образующим контур сложной геометрии, либо несколькими витками включенными параллельно. Управлять формируемым тепловым потоком можно не только с помощью мощности электрического источника и частоты электромагнитного поля, но и перемещая проводник одного контура по сечению трубопровода относительно оси [4].

На рисунке 2 показаны варианты расположения прямого и обратного проводника одного контура индуктора по сечению трубопровода относительно оси.

а) б) в)

1 - устройство преобразования и управления, 2 – нагревательный контур,

3 – нагревательный элемент, 4 – трубопровод, 5 – прямой проводник,

6 – обратный проводник

Рисунок 2 – Варианты расположения прямого и обратного проводника одного контура индуктора по сечению трубопровода относительно оси

Максимально выделяемой тепловой мощности соответствует схема (рис.2,а), а минимально выделяемой мощности соответствует схема (рис.2,в).

Такая особенность расположения индуктора на технологическом трубопроводе позволяет регулировать тепловую энергию по длине трубы, располагая на соответствующем расстоянии прямой и обратный проводник.

На рисунке 3 показаны варианты монтажа нагревательного элемента на поверхности технологического трубопровода и его арматуры

1 - устройство преобразования и управления, 2 – нагревательный контур,

3 – нагревательный элемент, 4 – трубопровод

Рисунок 3 – Варианты монтажа нагревательного элемента

Список литературы

Нефтегазовое оборудование. Печь трубчатая блочная ПТБ-5-40А // [Электронный ресурс]. – http://www.generation-ngo.ru/nagrev_nefti/pryamoy/ptb40a.

Пожарная опасность трубчатых печей// Справочно-методическое пособие. Отряд ВППО ОАО «Удмуртнефть».- Ижевск.-2001г.

Завод сибирского технологического машиностроения «СИБТЕХНОМАШ». Скоростной подогреватель нефти // [Электронный ресурс]. - http://www.zstm.ru/skorostnoj-podogrevatel-nefti.html.

Установка индукционного нагрева трубопроводов. Патент № 2415517, РФ МПК Н05В6/00, F17L53/00 / С.Г. Конесев, Хлюпин П.А., Макулов И.А., Никитин Ю.А. Опубл. 27.03.2011. Бюл. №9

СЕКЦИЯ

«ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

УДК 621.331

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДИАГНОСТИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ В ЛИНИЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Артюкова Е. А., Пашкова Н. В., Кузнецов А. А.

(Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск)

Анализ процессов в линии при передаче сигналов относится к числу задач о распространении электромагнитной энергии в неоднородных средах. Длинные линии рассматриваются как направляющая система, вдоль которой от передатчика к приемнику распространяются электрические сигналы. Анализ электромагнитного состояния направляющей системы позволяет определить исходные данные и начальные условия, необходимые при синтезе устройств контроля и диагностирования [1].

В качестве длинной линии рассматривается контактная сеть постоянного тока системы электроснабжения железнодорожного транспорта. Целью работы является определение первичных параметров длинной линии и определение требований к электрическим сигналам для диагностирования состояния, а также места расположения дефектных изоляторов контактной сети.

Для исследования процесса передачи сигналов по длинным линиям были рассмотрены методы теоретической электротехники.

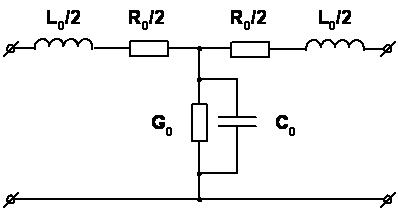

Существуют Т-образные и Г-образные схемы замещения участков линии, позволяющие учитывать индуктивное L0 и активное R0 сопротивление контактной подвески, а также емкостную C0 и активную G0 составляющие сопротивления изоляции. Последние характеризуют ток утечки через изоляцию по всей длине линии.

Элемент Т-образной схемы замещения участка длинной линии представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Т-образная схема замещения участка длинной линии

Распределенный характер элементов тяговой сети железнодорожного транспорта приводит к тому, что напряжения и токи в однородных линиях являются функциями времени и пространственной координаты. Такое представление позволяет выполнять диагностирование состояния длинной линии при изменении ее параметров с течением времени. Зависимость токов и напряжений на входе и выходе линии в общем случае представляется в виде системы уравнений:

(1)

(1)

В качестве диагностирующих сигналов выбраны последовательности прямоугольных импульсов высокого напряжения, вырабатываемые устройством, описанным в работе [2]. Математический аппарат, выбранный для анализа состояния изолирующих элементов заключается в разложении прямоугольных импульсов и выходных сигналов на гармонические составляющие с последующим анализом их распространения по линиям с заданными параметрами.

К дискретному или линейчатому спектру приводит переход от одиночного импульса к периодической последовательности. Последняя характеризуется периодом Т, который выбирается в зависимости от конкретных условий, и отношением:

![]() (2)

(2)

называемым скважностью импульсов или импульсной последовательности.

Периодической последовательности соответствует амплитудный спектр, который в отличие от спектра одиночного импульса не является непрерывным.

Ряд Фурье для периодической последовательности спектра импульсной серии имеет вид:

![]() (3)

(3)

где Umtu– амплитуда и ширина импульса соответственно;

1 = 2/T – угловая частота первой гармоники;

k – порядковый номер гармоники;

U0 – постоянная составляющая кривой напряжения.

Сходимость этого ряда определяется формой амплитудного спектра, а также его дискретным заполнением, зависящим от ширины импульса, выбранного значения скважности или периода последовательности Т.

Гармоники k-го порядка входного напряжения представляется в форме:

![]() (4)

(4)

![]() (5)

(5)

![]() (6)

(6)

Вычисление нулевых гармоник выходного напряжения и тока можно осуществлять по системе выражений:

(7)

(7)

Коэффициент затухания:

![]() (8)

(8)

По комплексам гармоник выходного напряжения U20 и U2k в конечном итоге формируется ряд Фурье с действительными коэффициентами, который напряжение в конце линии.

(9)

(9)

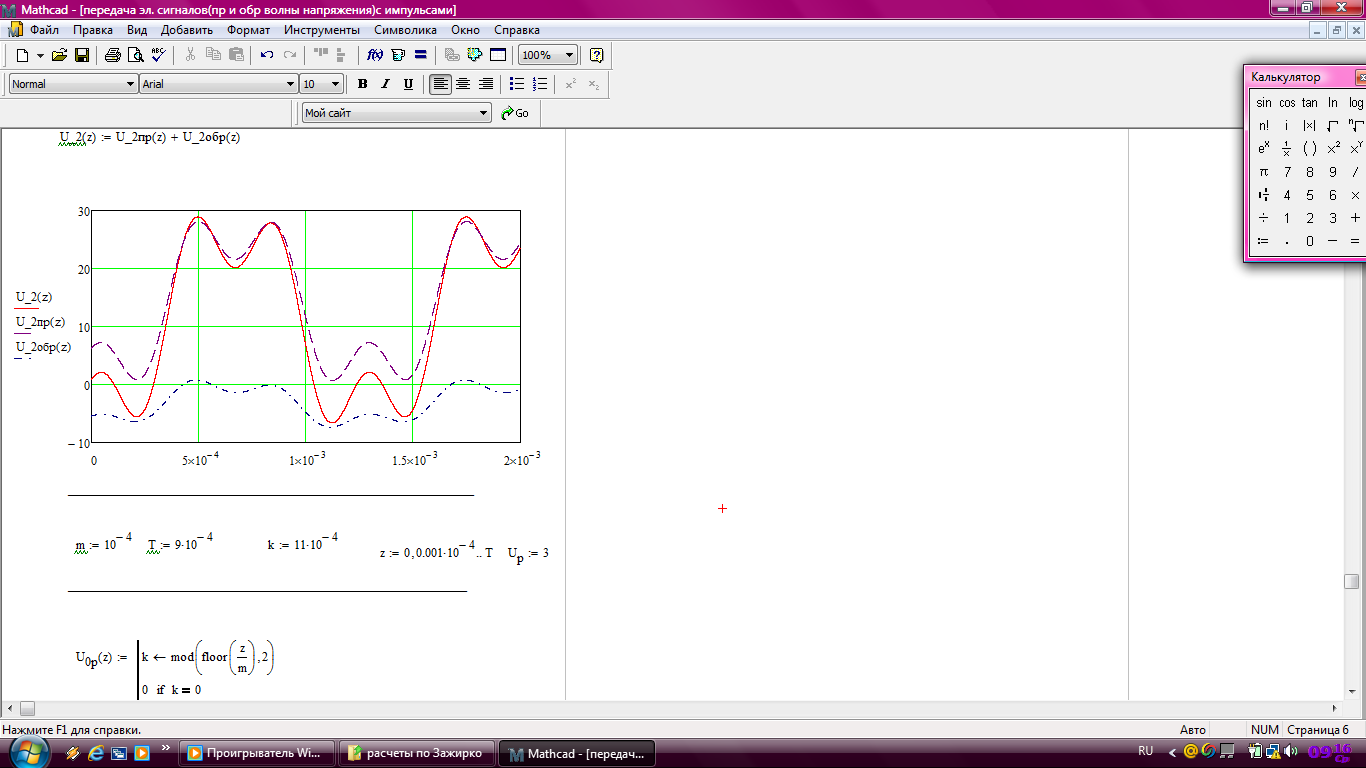

Для участка линии протяженностью 100 км произведен расчет передачи электрических сигналов. Прямоугольный импульс представлен тремя гармониками с постоянной составляющей. Параметры линии: R0 = 22,6 Ом/км; G0 = 0,7 10-6 См/км; C0 = 35,9 10-9 Ф/км; L0 = 0,6 10-3 Гн/км. Результат получен в программном пакете MathCAD и представлен на рисунке 3.

t

U

с

В

1

2

3

1 – прямая волна напряжения; 2 – обратная волна напряжения; 3 – напряжение в конце линии

Рисунок 3 – Мгновенные значения напряжения в конце линии

На изображенных графиках видно, что для неискажающей линии не наблюдается фазового сдвига. Вместе с тем, на амплитуду напряжения влияние оказывает обратная волна напряжения, зависящая от коэффициента отражения.

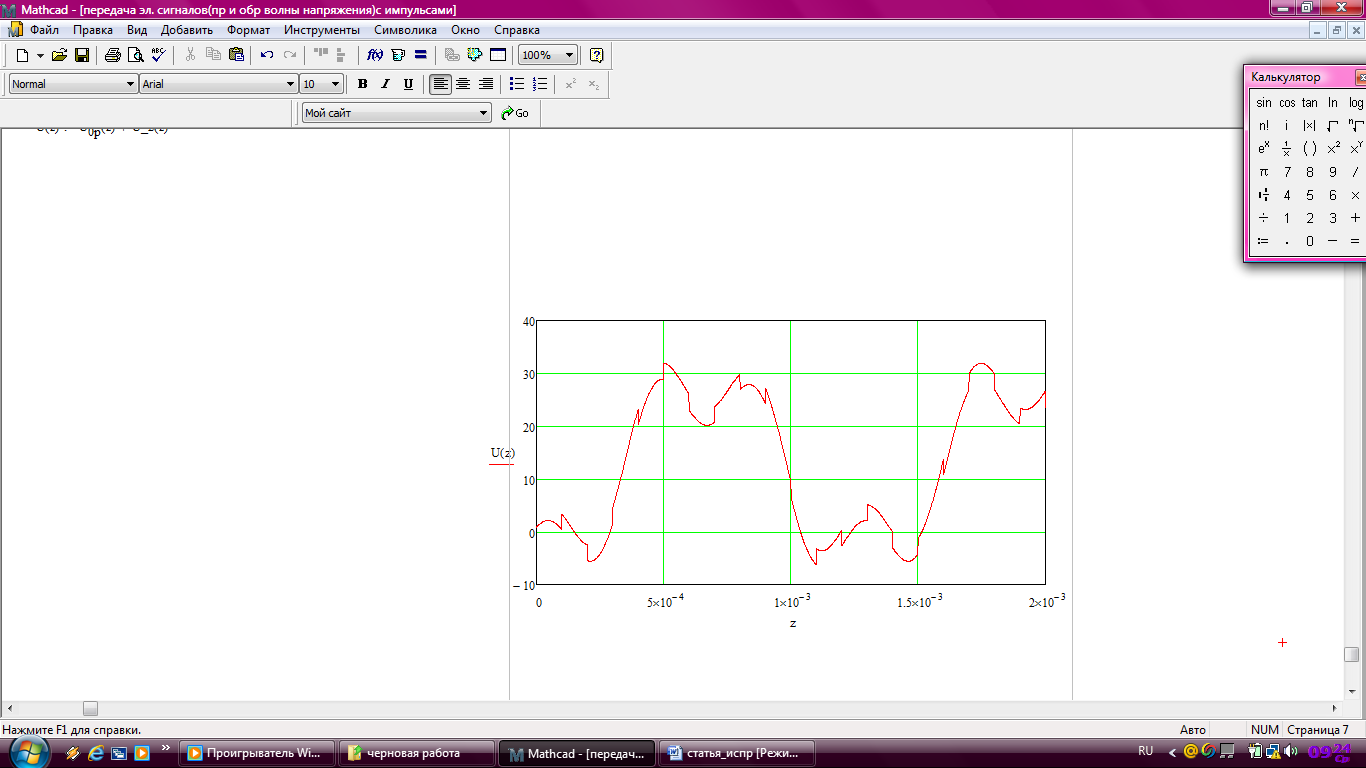

При наложении на кривую напряжения серии отраженных импульсов получен результат, представленный на рисунке 4.

t

с

U

В

Рисунок 4 – Мгновенное значение напряжения в конце линии

В результате прохождения по линии импульс напряжения искажается, то есть форма выходного импульса в общем случае не совпадает с формой входного. Кроме искажения формы на выходе линии появляются еще дополнительные импульсы, являющиеся результатом отражения от конца и начала линии.

Анализируя скорость распространения высших гармоник вдоль линии с заданными параметрами можно определить место расположения изоляторов дефектными параметрами. Другим подходом к построению системы диагностирования является анализ и сравнение формы диагностируемых сигналов в различные промежутки времени, учитывая тот факт, что изолирующие свойства элементов контактной сети могут изменяться.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Надежность и диагностика систем электроснабжения железных дорог / А. В. Ефимов, А. Г. Галкин. – М.: УМК МПС России, 2000. - 512 с.

2. Кузнецов А. А., Кузьменко А. Ю., Кротенко Е. А. Исследование прибора и методики контроля состояния изоляторов контактной сети постоянного тока / Известия Транссиба. №4 (12). 2012. С. 110 – 116.

3. Зажирко В. Н. Электрические цепи с распределенными параметрами / Омская гос. акад. путей сообщения. Омск. 1997. 104 с.

УДК 314.212:620.111.3