- •I международная (ivВсероссийская)

- •Канал плавного регулирования

- •Четное число каналов дискретного регулирования

- •Задание

- •Определение допустимого промежутка времени при внезапном понижении напряжения, подводимого к асинхронному двигателю

- •Расчёт допустимого времени провала напряжения для некоторых моделей двигателей

- •Реализация СпособА управления двухкатушечнЫм электромагнитнЫм приводом ударного действия л.А. Нейман

- •Обоснование конструкции линейного электромагнитного вибропривода л.А. Нейман, о.В. Рогова

- •Разработка интеллектуального igbt-модуля для матричного преобразователя частоты а.Б Дарьенков, и.А. Варыгин, д.А. Корнев, и.Ф. Трапезников

- •Автономный мобильный источникэлектропитания д. М. Андреев, к. Ш. Вахитов

- •Обоснование применения частотно-регулируемых электроприводов в системе доставки потребителю холодной и горячей воды1 ю.И.Мамлеева, о.И.Петухова

- •Математическая модель непрерывной подгруппы клетей широкополосного стана горячей прокатки а.Н.Гостев

- •К вопросу о расчете потерь от высших гармоник в синхронных двигателях с массивным ротором д.Е. Ярулин (маэ02-12-01), в.М. Сапельников

- •Анализ гармонического состава напряжения питающей сети высоковольтного частотно регулируемого синхронного электродвигателя в.И. Бабакин

- •Исследование гармонического состава напряженИяпри пуске элктродвигателя частотно-регулируемой компрессорной установки в.И. Бабакин

- •Построение цифроуправляемых функциональных преобразователей для систем автоматизированных электроприводов в.М. Сапельников, м.И. Хакимьянов

- •Повышение надежности частотно-регулируемого электропривода ответственных механизмов2 в.Н. Медведев

- •Определение скорости изменения частоты вращения частотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов нпс в.А. Шабанов, о.В. Бондаренко

- •Оптимизация режима работы синхронного двигателя магистрального насоса нпс при частотном регулировании о.В. Бондаренко, в.А. Шабанов

- •Моделирование синхронного двигателя с массивным ротором в пакете matlabsimulink о.В. Бондаренко, в.А. Шабанов

- •Методика определения минимально необходимого числа и мест установкичастотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов в.А. Шабанов, о.В. Бондаренко

- •Повышение устойчивости двухскоростного частотно-регулируемого электропривода при нарушениях электроснабжения3 р.Р.Храмшин, т.Р.Храмшин, а.Р.Губайдуллин

- •Задачи и проблемы оптимизации чрэп мн Шабанов в.А., Шарипова с.Ф.

- •Основные результаты нир, выполненных в угнту в рамках комплексного проекта по созданию вчрп Шабанов в.А., Бондаренко о.В., Павлова з.Х., Хакимьянов м.И., Шарипова с.Ф.

- •Исследование кпд мн при чрэп одного из насосов технологического участка в.А. Шабанов, а.А. Ахметгареев (маэ02-11-01)

- •Дифференциальная защита электродвигателя в высоковольтном частотно-регулируемом электроприводе в.А. Шабанов, ю.С. Галяутдинов (маэ-11)

- •Моделирование процесса пуска электропривода аво газа в режиме противключения Ивашкин о. (маэ-12), Пашкин в.В., Шабанов в.А.

- •Оценка эффективности оптимизации положений устройств встречного регулирования напряжения на примере электри-ческих сетей филиала оао «мрск сибири» - «кузбассэнерго – рэс» ф.С. Непша

- •Направления стабилизации уровня напряжения на шинахтяговых подстанций постоянного тока с помощью накопителя электроэнегрии в. Л. Незевак, ю. В. Плотников, а. П. Шатохин

- •Автоматический ввод резерва на предприятиях с крупными синхронными электродвигателями в.А. Шабанов, р.З. Юсупов

- •Ускорение действия автоматического повторного включения на нпс при нарушениях в систеМе электроснабжения в.Ю. Алексеев, с.Е. Клименко, в.А. Шабанов, р.З. Юсупов

- •О перспективных разработках элегазового электрооборудования в.П. Лопатин, д.О. Осипов

- •Повышение энергосбережения и надежности компрессорных установок производства углеводородных газов Хайруллин и.Х., Вавилов в.Е., Дуракова в.С., Охотников м.В

- •Разработка методики обслуживания комплектных трансформаторных подстанций на нефтедобывающих предприятиях а.Б. Петроченков

- •В.К. Гладков

- •Анализ современных конструкций намагничивающих установок и.Х. Хайруллин, р.Д. Каримов, в.Е. Вавилов, а.С. Горбунов, д.В. Гусаков

- •Средства снижения гидравлических ударов и предотвращения несанкционированного закрытия запорно-регулирующей арматуры сетевого насоса д. Ю. Пашали, э. Т. Намазова

- •О подходах к оценке текущего состояния электротехнического оборудования нефтедобывающих предприятий а.Б. Петроченков

- •Система индукционного скважинного электронагрева с.Г. Конесев, э.Ю. Кондратьев, с.И. Ризванова

- •Генераторы импульсов напряжения для эектрообработки нефтяных эмульсий с.Г. Конесев, р.Т. Хазиева, р.В. Кириллов

- •Турбодетандер – эффективнаяресурсосберегающая и природоохранная технология г.Р. Халилова, г.Ф. Мухаррямова

- •Регулирование реологическими свойствами вязких текучих сред с.Г. Конесев, п.А. Хлюпин, к.И. Муслимов, э.Ю.Кондратьев

- •Обоснование внедрения систем технического состояния силового маслонаполненного оборудования л.А.Маслов, а.А.Николаев,а.А.Сарлыбаев

- •Выбор схемы виу для работы в резонансном режиме с.Г. Конесев, а.В. Мухаметшин, р.В. Кириллов

- •Формирование оценок фактического состояния высоковольтного электротехнического оборудования в условиях неопределенности д.К. Елтышев

- •Тепловизионное обследование как средство повышения энергоресурсосбережения объектов и.М. Косотуров, а.В. Ромодин

- •Расчет основных решающих блоков на оу в.М. Сапельников, а.В. Пермяков, э.В. Выдрина

- •О бально-Рейтинговой системе в преподавании теоретических основ электротехники с.В. Чигвинцев

- •Режимы работа системы автоматического регулирования толщины полосы широкополосного стана 2000 оао «ммк» в.Р.Храмшин, с.А.Петряков, р.А.Леднов

- •Автоматизация индивидуального теплового пункта корпуса этф а.Н.Лыков, а.М.Костыгов , с.А.Пырков, д.А.Власов

- •Проектирование беспроводных датчиков для систем управления промышленными электроприводами ф.Ф. Хусаинов (маэ02-12-01), м.И. Хакимьянов

- •Оптический сенсор параметров движения вала электродвигателя с.В. Чигвинцев, д. А. Альтеджани (маэ02-11-01)

- •Оптико-электронный Индуктивно-резистивный измерительный преобразователь перемещения и.С. Чигвинцев

- •Анализ структуры потребления электроэнергии нефтегазодобывающими предприятиями м.И. Хакимьянов, и.Н. Шафиков (аспирант), и. М. Зарипов (маэ02-12-01)

- •Опыт проведения энергетического обследования Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета а.В. Ромодин, а.В. Кухарчук, д.Ю. Лейзгольд,и.С. Калинин, в.А. Кузьминов

- •Задачи исследования расхода электроэнергии при переключениях насосных агрегатов при изменении режимов перекачки а.Д. Мухамадиева (маэ02-12), з.Х.Павлова

- •Содержание

- •4 50062, Рб, г.Уфа, ул. Космонавтов, 1.

Методика определения минимально необходимого числа и мест установкичастотно-регулируемых электроприводов магистральных насосов в.А. Шабанов, о.В. Бондаренко

(Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа)

При внедрении частотно-регулируемого электропривода (ЧРЭП) магистральных насосов (МН) необходимо решить задачу об определении минимально необходимого числа и мест ЧРЭП на НПС технологического участка нефтепровода. С одной стороны число ЧРЭП должно быть достаточным для обеспечения всех требуемых режимов перекачки путем плавного изменения производительности, с другой стороны экономически целесообразным.

В статье предлагается методика, позволяющая определить минимальное число ЧРЭП МН с учетом технологических ограничений. В качестве критерия экономической целесообразности принято условие: КПД перекачки при установке ЧРЭП должен быть выше, чем эквивалентный КПД при циклической перекачке.

Исходными данными являются:

а) характеристики нефтепровода: высотные отметки трассы нефтепровода; длины линейных участков; диаметр нефтепровода; остаточный напор в конце технологического участка; шероховатость труб; высоты и расстояния до возможных перевальных точек; значения минимально допустимых подпоров на входе каждой из НПС и максимально допустимых напоров на выходе НПС;

б) для режимов циклической перекачки при отсутствии ЧРЭП: схемы включения и число включенных МН при каждом из режимов; производительность нефтепровода при каждом из режимов;

в) требуемая производительность трубопровода, которую следует обеспечить путем выбора числа и мест установки ЧРЭП.

Требуется выбрать расстановку регулируемых МН по трассе нефтепровода, т.е. выбрать НПС, на которых целесообразно использовать ЧРЭП. Анализ целесообразно вести в следующей последовательности.

Анализ состоит из двух этапов. На первом этапе определяются возможности частотного регулирования МН на каждой из НПС. Цель первого этапа- определить допустимое снижение напора ΔНдоп. на каждой из НПС при частотном регулировании МН.

1 Формируется база исходных данных, в которой для каждой НПС указываются разрешенные значения напоров на выходе и подпоров на входе; расстояние до перевальных точек и их высотные отметки.

2 В качестве исходного из двух режимов циклической перекачки задается режим с большей производительностью при номинальной скорости вращения всех МН технологического участка.

3 Ступенчато изменяя скорость вращения одного из МН на каждой НПС, для каждого значения ν определяется производительность трубопровода

(1)

(1)

где aр и bр – коэффициенты напорной характеристики регулируемого насоса; ν = ω/ωНОМ - относительная скорость вращения насоса; ω – угловая частота вращения; ωном. - номинальная частота вращения;

![]() ;

(2)

;

(2)

.

(3)

.

(3)

где f – гидравлический уклон при единичной производительности; L - длина трубопровода; aрi, bрi – коэффициенты напорной характеристики нерегулируемых насосов; aП, bП,– коэффициенты напорных характеристик подпорного насоса; mП – число работающих подпорных насосов; Δz – разность геодезических отметок по концам технологического участка; hост – остаточный напор в конце технологического участка; m – коэффициент режима перекачки.

4 Для каждого значения Q определяется напор, развиваемый регулируемым насосом

![]() (4)

(4)

5 Определяются подпоры и напоры в характерных точках трубопровода

Hi+1 = HПСi – Hi. i+1, (5)

HПСi=Hi+ HCTi, (6)

где Hi. i+1, - потери напора между i-й и i +1 –й станциями,

Hi. i+1,=1,02fLQ2+Zi+1-Zi. (7)

НСТ – напор, создаваемый насосами i-й станции.

6 Определяется напор в месте расположения перевальной точки на расстоянии li от i-й станции

HП= HПСi- Hi. П, (8)

где Hi. П – потери напора от i-й станции до перевальной точки

Hi. П=1,02fliQ2. (9)

7 Определяется допустимость напоров и подпоров

![]() (10)

(10)

где Hmax i, Hmin i – разрешенные значения напоров и подпоров i-й НПС; hП – геодезическая отметка i-й перевальной точки на трассе нефтепровода.

Значение скорости вращения МН, при которой происходит нарушение одного из граничных условий (10), будет соответствовать минимально допустимой частоте вращения регулируемого насоса νмин.д . Этой допустимой частоте вращения соответствует допустимое снижение напора ΔНдоп. МН на рассматриваемой НПС.

8 Расчеты по п. 1-7 выполняются последовательно для всех НПС. Все НПС ранжируются по величине допустимого снижения напора.

Второй этап. Определение экономической целесообразности использования ЧРЭП.

9 Для снижения числа ЧРЭП регулирование начинается с той НПС и с того МН на НПС, у которых допустимое снижение напора ΔНдоп. больше.

10 Если при минимально допустимой частоте вращения одного ЧРЭП МН νмин.д производительность меньше или равна требуемой, то по минимально допустимой частоте вращения регулируемого насоса νмин.д рассчитываетсяэквивалентный КПД перекачки при частотном регулировании

(10)

(10)

где НТР - потери напора в трубопроводе; Нр - напор, развиваемый нерегулируемым насосом; Нр - напор, развиваемый регулируемым насосом; ηнас. – КПД насоса [1]

![]() ,

(11)

,

(11)

где ηнас.м – максимальное значение КПД; Qм. - подача насоса, соответствующая максимальному КПД (при nном.=3000 об/мин; ηЭД – КПД электродвигателя; ηПЧ – КПД преобразователя частоты.

8 Рассчитывается эквивалентный КПД при циклической перекачке

, (12)

, (12)

где

![]() и

и

![]() ;

Т1

и Т2 –

время работы на режимах с производительностями

Q1

и Q2

соответственно.

;

Т1

и Т2 –

время работы на режимах с производительностями

Q1

и Q2

соответственно.

12 Сравниваются эквивалентные КПД циклической перекачки и при частотном регулировании.

Если

![]() ,

(13)

,

(13)

то для обеспечения требуемой производительности достаточно одного ЧРЭП МН. Если условие (13) не выполняется, то следует рассмотреть регулирование скорости вращения на следующей станции, выбираемой по (условию п. 7-10) по величине допустимого снижения напора. Определение требуемой скорости вращения МН на следующей НПС производится в той же последовательности (по пп.1-13), но уже при двух регулируемых МН.

13 Изменяя скорость вращения регулируемого МН, для каждого значения ν определяется производительность трубопровода по выражению, которое при k регулируемых насосах имеет вид:

(14)

(14)

где Аiи Вi – коэффициенты уравнения баланса напоров.

Для каждого значения Q по выражению (4) определяется напор, развиваемый регулируемыми насосами. По выражениям (5) –(9) определяются напоры и подпоры в характерных точках трубопровода и по выражениям (10) определяется их допустимость. Значение скорости вращения МН, при которой происходит нарушение одного из граничных условий (10), будет соответствовать минимально допустимой частоте вращения регулируемого насоса νмин.д на следующей НПС. Если хотя бы одно из условий (10) нарушается при любом снижении скорости вращения второго насоса ниже номинальной, то установка ЧРЭП на этой НПС не целесообразна.

14 Если полученное значение производительности трубопровода превышает заданное, то следует рассмотреть регулирование скорости вращения на третьей, четвертой и т.д. НПС. Определение требуемой скорости вращения МН на третьей и следующих НПС производится в той же последовательности.

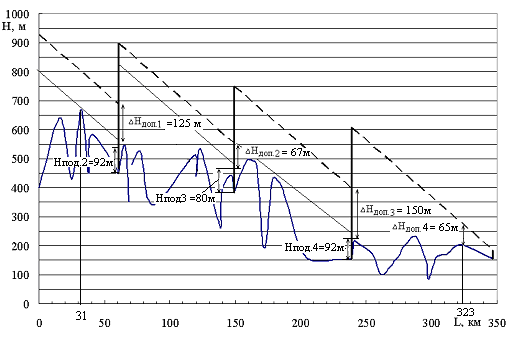

Рассмотреть задачу об определении минимального числа и мест установки ЧРЭП можно также с использованием графических построений. На рисунке 1 представлены профиль трассы технологического участка нефтепровода, минимально допустимые подпоры на входе НПС. С помощью ЧРЭП МН требуется обеспечить производительность нефтепровода в диапазоне Q1 = 9825 м3/ч - Q2= 9538 м3/ч. При режиме с производительностью Q2 в работе находятся два МН на НПС1, и по одному МН на НПС2, НПС3 и НПС4. Снижение производительности от Q1 до Q2 достигается снижением скорости вращения насосов. На рисунке 1 построены гидравлические уклоны для отдельных линейных участков в режиме с производительностью Q1.

Рисунок 1 – Гидравлические уклоны при режиме Q1

Снижение напора при частотном регулировании не должно приводить к появлению перевальных точек и нарушению ограничений по минимальному подпору НПС. Из рисунка 1 видно, что наибольшее допустимое снижение напора на НПС1 определяется из условием появления перевальной точки на расстоянии примерно 31 км от НПС1 и составляет ΔНдоп.1=125 м. Наибольшее допустимое снижение напора на НПС2 составляет ΔНдоп.2 =67 м, на НПС3 - ΔНдоп.3 =150 м и НПС4 ΔНдоп.4 =65 м. Допустимое снижение напора на НПС3 больше, чем на других НПС, регулирование целесообразно начать с нее.

Напор, развиваемый насосом НПС3, при производительности Q1 и номинальной частоте вращения составляет Н=195 м. Для перехода к режиму Q2 насос должен снизить напор до значения Нр=195-96=99 м. По выражению (4) для МН с коэффициентами напорной характеристики aр=364,5, bр= 9,4947∙10-7 это произойдет при снижении его скорости вращения до n=2428 об/мин. Эквивалентный КПД перекачки при частотном регулировании, рассчитанный по (10), равен ηэкв.чр=0,923. Эквивалентный КПД циклической перекачки [2] найденный по (11) составляет ηэкв.цп=0,937, что больше, чем при частотном регулировании. Это означает, что экономии электроэнергии при частотном регулировании не будет. Поэтому частотное регулирование только одного МН на НПС3 нецелесообразно.

Результаты расчета эквивалентного КПД при частотном регулировании на нескольких НПС представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты расчета эквивалентного КПД при частотном регулировании на нескольких НПС

Число ЧРЭП МН |

Эквивалентный КПД перекачки при частотном регулировании |

1 (на НПС 1), 1 (на НПС 3) |

0,930 |

2 (на НПС 1), 1 (на НПС 3) |

0,936 |

2 (на НПС 1), 1 (на НПС 2), 1 (на НПС 3) |

0,943 |

Таким образом, для получения экономического эффекта от частотного регулирования в диапазоне Q1 - Q2, число регулируемых насосов должно быть не меньше четырех: два – на НПС 1 и по одному на НПС2, НПС3. Аналогичные расчеты могут быть выполнены для всего рабочего диапазона производительностей нефтепровода и определено минимально необходимое число ЧРЭП МН, при котором применение ЧРЭП выгоднее, чем циклическая перекачка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Гришин, А.П., Гришин, В.А. Коэффициент полезного действия частотно-регулируемого электронасоса. Научные труды. Том 89. – М: ВИЭСХ, 2004. – С.118 – 127.

2 Шабанов В.А., Кабаргина О.В., Павлова З.Х. Оценка эффективности частотного регулирования магистральных насосов по эквивалентному коэффициенту полезного действия // Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело". 2011. №6. С. 24-29. URL: http://www.ogbus.ru/authors/Shabanov/Shabanov_8.pdf

УДК 621.311.4